Chiedi chi erano i Beatles

Più su, superati i giardini di Kensington, accanto alla fermata di metropolitana di Bayswater, c’era il grande negozio di dischi. In quell’agosto del 1966 era la cattedrale della musica in una delle zone più multietniche di Londra già negli anni Sessanta, ma era soprattutto uno dei punti di ritrovo dei Mods, il cui quartier generale era a Wardour Street, a Soho, una traversa di Oxford Street, dove imperavano locali divenuti mitici come il Flamingo e il Marquee.

I Mods erano giovani del proletariato inglese che facevano parte del movimento dei cosiddetti “Modernisti”, che si contrapponevano e si distinguevano dagli odiati Rocker (gli eredi dei Teddy Boys anni Cinquanta) per il loro stile elegantemente edoardiano, per l’uso esclusivo di scooter italiani come la Lambretta GT 200 e la Vespa GS 160, ma anche per lo slogan“Clean living during difficult circumstances” attribuito a Peter Maeden, il manager dei The Who.

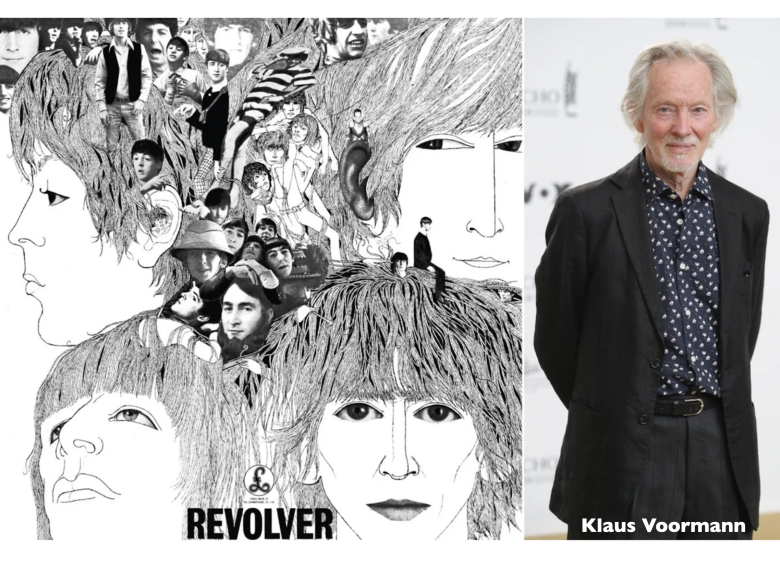

L’oggetto del desiderio e del pellegrinaggio al negozio di Bayswater, mio e di una massa imprecisata di coetanei in età oscillante fra i 16 e i 20 anni – a parte la visione di giovani commesse in avanguardistiche minigonne lanciate proprio in quell’anno da Mary Quant – era Revolver l’album dei Beatles, la cui grafica di copertina decisamente rivoluzionaria era firmata da Klaus Voormann, cantante, bassista, polistrumentista e grafico e molto altro. Album che avrebbe cambiato la storia della musica pop-rock e, al tempo stesso, della grafica degli LP e affini, diventando di culto l’istante stesso in cui atterrò sui banchi di vendita venerdì 5 agosto 1966, anticipando l’altra grande icona a venire: la copertina di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band.

Le meraviglie degli anni Sessanta

Quel venerdi mattina nelle edicole era uscito, in contemporanea, anche il nuovo numero di Nova, la rivista più cool dell’epoca, che nel giro di poche ore andò esaurita. Nova era l’unica rivista che aveva avuto il privilegio di un assaggio in anteprima di Revolver. Per illustrare i testi di alcune delle canzoni incluse nell’album (Dr. Robert, Taxman, Eleanor Rigby e Yellow Submarine) il direttore Dennis Hackett aveva chiamato un allora oscuro grafico, Alan Aldridge che, da quel momento, divenne l’illustratore più amato e ricercato dalle rock band di mezzo mondo, fino a diventare, in seguito, l’art director della Apple, la casa discografica degli stessi Beatles.

Inutile dirlo, il numero di Nova in questione è oggi introvabile; come la mia storica copia, inghiottita in quell’affollato e variopinto universo parallelo in cui finiscono gli oggetti che non vogliono farsi trovare. Quello che mi turba è che non sia neanche nella “Scatola delle Meraviglie degli Anni Sessanta”, un grande contenitore di cartone da trasloco dove sono parcheggiati, in annose stratificazioni, in attesa di una decisione da sempre rimandata, tutti quegli oggetti del purgatorio della coscienza: li butto o li tengo? E se li tengo perché non do loro una sistemazione definitiva?

E così nella “Scatola delle Meraviglie” riposa il primo numero di Linus con la sua assurda copertina verde; il primo fascicolo di Diabolik; il modellino Mebetoys della Lamborghini Miura P400; un apparecchio fotografico Kodak Instamatic, la prima con il sistema di inserimento della pellicola a cartuccia; un 33 giri Cetra, fuori commercio, omaggio a Fred Buscaglione; senza contare uno dei primissimi telefoni a tastiera introdotti in America dalla AT&T nel 1963.

Ogni tanto, come dicevo, mi chiedo: ma tutta questa roba, la butto o la tengo? Per fortuna l’ho tenuta perché poi capita, come oggi, che – sull’emozione suscitata dalla mostra Echoes. Origini e rimandi dell’art rock britannico, in corso a Milano, alla Fondazione Luigi Rovati (Corso Venezia, 52), fino all’8 giugno 2025 – vada a frugare sul fondo della scatola ed ecco spuntare alcune copertine di 45 giri dei Beatles, comprati all’epoca per 600 lire e, neanche dirlo, Revolver e Sgt Pepper’s religiosamente conservati dagli anni londinesi. Sapevo che dovevano essere lì, ma da quando i CD avevano sostituito il vinile e da quando gli MP3 hanno sostituito i CD, non ero più andato a fargli visita.

Echi di arte rock

Il progetto espositivo alla Fondazione Rovati si articola in tre mostre distinte, a cura di Francesco Spampinato, che esplorano le origini e gli echi dell’arte rock, spuntata nella Gran Bretagna degli anni Sessanta e Settanta, e mettono in luce la convergenza tra le arti visive e quella musica che Pete Townshend definì «l’urlo di liberazione di una generazione». Dai Beatles ai Pink Floyd, dagli Yes ai Genesis fino a Peter Gabriel, le mostre presentano dipinti, illustrazioni, fotografie, installazioni, video e memorabilia d’epoca, testimoni di una stagione “storica”, in cui le avanguardie artistiche incontrarono l’industria culturale.

La prima delle tre mostre, The Beatles: il mito oltre la celebrità, approfondisce soprattutto la creazione della celebre copertina di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – l’iconico ottavo album dei Beatles, prodotto da George Martin, uscito il 1° giugno 1967 – attraverso le immagini scattate da Michael Cooper, che documentano il dietro le quinte dell’allestimento del set con i ritagli di cartone e i Beatles al lavoro con Blake e la moglie Jann Haworth.

Un’esposizione fortemente voluta da Lucio Rovati, Presidente onorario della Fondazione, e appassionato collezionista che, come racconta lui stesso, ha vissuto in prima persona la stagione d’oro del rock, i cui ricordi sono innanzitutto legati alla musica stessa, alla rivoluzione melodica dei Beatles e alla complessità armoniosa del progressive rock britannico. Quella forma di rock che puntava ad ampliare i confini della musica popolare, incorporando elementi della musica classica, del jazz, della musica elettronica e delle avanguardie, attraverso strutture complesse, tempi dispari, lunghe suite, virtuosismi strumentali e testi di ispirazione letteraria, fantastica o filosofica.

Così, mentre i Beatles parlavano a un pubblico universale, osserva Rovati, il progressive incantava una nicchia più ristretta di adolescenti, sedotti dai richiami alla musica colta e da orchestrazioni complesse, con brani estesi, tastiere protagoniste e testi immaginifici. «Si tornava a casa con il disco nuovo, si apriva con emozione la confezione incellofanata e ci si immergeva nella musica seguendo i testi stampati sulle grandi copertine, lasciandosi trasportare nel mondo evocato dalle parole e dalle note».

Prima di Warhol, prima di Lichtenstein

Peter Blake (Sir Peter) è stato un esponente della primissima ora del pop britannico. Il dipinto che ritraeva una scatola di fiammiferi Captain Webb lo aveva realizzato ben prima delle confezioni di sapone Brillo, o dei barattoli di minestra Campbell di Andy Warhol, prima dei fumetti di Roy Lichtenstein e delle bandiere di Jasper Johns, tuttavia la “britannicità” ancora acerba del suo stile non riuscì a eguagliare la forza “globale” (e di marketing) delle opere dei pionieri pop a stelle e strisce. O forse, più semplicemente, perché la sua strada non ebbe la buona stella di incrociarsi con quella di un gallerista della forza di Leo Castelli, il nume tutelare dell’arte pop, colui che, all’inizio degli anni Sessanta, aveva reinventato le regole del mercato dell’arte, rivoluzionato la cultura artistica e si era imposto come cassa di risonanza di miti come Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Roy Lichtenstein, James Rosenquist o Cy Twombly.

Blake si prenderà, comunque, una rivincita nel 1962 quando sarà scelto come soggetto principale – insieme ad altri tre artisti britannici: Derek Boshier, Pauline Boty e Peter Phillips – di un documentario della BBC sulla comparsa della corrente pop nel mondo dell’arte, dal titolo Pop Goes the Easel (gioco di parole legato alla strofa di una popolare filastrocca per bambini) firmato dal regista Ken Russell.

Ma ancor più la fama di Peter Blake crebbe nel 1967 con la copertina cult dell’album dei Beatles che traduceva visivamente il salto psichedelico compiuto dal gruppo: un’esplosione di colori che incarnava il loro nuovo immaginario. Solo un anno prima, Revolver si era presentato con un artwork in bianco e nero, firmato da Klaus Voormann – artista scelto personalmente da John Lennon, che, non a caso, vantava una solida formazione artistica grazie agli anni trascorsi al Liverpool College of Art – in perfetta sintonia con il tono ancora “monocromatico” di molte canzoni dell’album, come Taxman o Eleanor Rigby, immerse in una narrazione di crisi e disincanto. In quel paesaggio ancora in chiaroscuro, Yellow Submarine si stagliava come un’eccezione luminosa, un’intuizione prefigurante: una prima finestra aperta verso il mondo caleidoscopico e onirico che si realizzerà pienamente l’anno successivo con Sgt. Pepper’s.

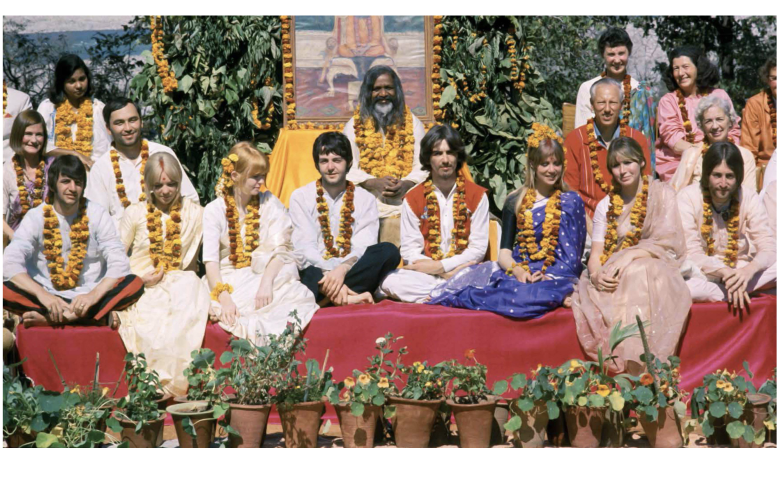

«Un punto di snodo, né arte né pop, ma la loro fusione in qualcosa di nuovo e inclassificabile», scrive Spampinato in catalogo. E in effetti Sgt. Pepper’s rappresenta non solo un punto di snodo, ma l’inizio di una trasformazione profonda nella parabola creativa dei Beatles: l’anno successivo, nel 1967, muore Brian Epstein, lo storico manager del gruppo. La sua scomparsa lascia la band priva di una guida, alimentando incertezze e tensioni latenti. Nel 1968, alla ricerca di nuovi orientamenti interiori e forse anche di una forma di tregua dal clima di tensione crescente, i Beatles si recano in India per un soggiorno di meditazione trascendentale presso l’ashram di Maharishi Mahesh Yogi, a Rishikesh. Lì compongono gran parte dei brani che confluiranno in The White Album, il doppio disco pubblicato quello stesso anno.

A documentare quella fase della loro vicenda artistica è anche un osservatore d’eccezione, il giornalista italiano Furio Colombo, reduce da un reportage in Vietnam, che incontra casualmente il gruppo a Nuova Delhi e ne documenta la permanenza nell’ashram. Nei suoi racconti emerge un Lennon curioso di musica contemporanea e d’opera, un McCartney pronto alla battuta, distaccato dalla serietà dell’esperienza meditativa, e un Harrison assorto nella chitarra: qua e là affiorano motivi destinati a entrare nel nuovo album. Le successive sessioni di registrazione agli Abbey Road Studios, tra il 30 maggio e il 14 ottobre, si svolgeranno in un clima teso e frammentato: i quattro lavorano spesso separatamente, segnale evidente dell’inizio della loro disgregazione artistica e personale.

All’uscita, l’album riceve recensioni contrastanti per la sua natura eterogenea e sperimentale, ma ottiene un successo commerciale enorme. È un disco che espone come mai prima le individualità dei membri: brani acustici e intimi convivono con pezzi d’avanguardia, folk, rock duro e parodie sonore. Paul McCartney appare sempre più dominante in studio, John Lennon sempre più distante, George Harrison frustrato per lo scarso spazio creativo, Ringo Starr al punto da abbandonare temporaneamente il gruppo. A tutto questo si aggiunge la presenza costante di Yoko Ono accanto a Lennon, che rompe la consuetudine di un ambiente di lavoro esclusivamente “Beatles” e accresce le tensioni.

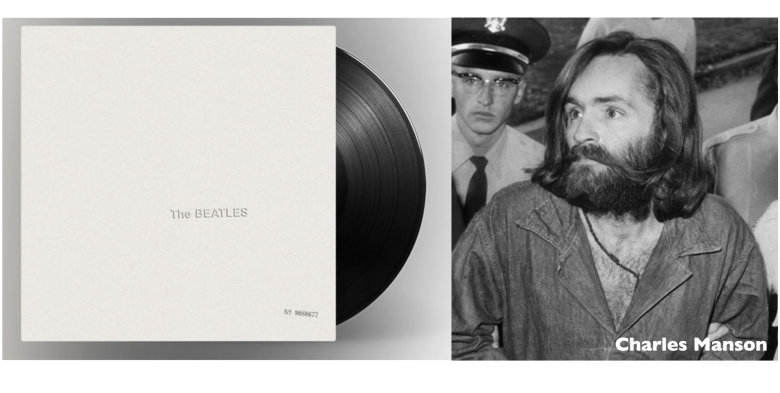

Ma a gettare un’ombra cupa sull’Album Bianco sarà un personaggio inquietante: Charles Manson, un rocchettaro fallito, imbottito di droghe psichedeliche ossessionato dai Beatles che aveva tentato invano di inserirsi nella scena musicale di San Francisco, tra le comunità hippy di Haight-Ashbury, nel cuore della tanto celebrata quanto ambigua Summer of Love del 1967.

Per Manson, i Beatles erano i quattro Cavalieri dell’Apocalisse, e The White Album era un messaggio criptato diretto a lui. In particolare, interpretava il brano Revolution 9 – collage sonoro disorientante con la ripetizione ossessiva del numero nove – come annuncio della fine del mondo. Ma soprattutto vedeva in un’altra traccia, Helter Skelter, non una canzone su uno “scivolo da luna park” (com’era nelle intenzioni di McCartney), ma il segnale dell’imminente caos razziale negli Stati Uniti. Helter Skelter diventerà per Manson il nome della sua folle profezia e della giustificazione ideologica che lo porterà, con la sua “Family”, ai delitti di Sharon Tate e Leno LaBianca nell’estate del 1969.

Se per milioni di fan l’Album Bianco rappresentava il vertice della libertà espressiva beatlesiana, per Manson era la colonna sonora dell’Apocalisse. È una deformazione delirante, ma che contribuisce – sul piano simbolico – a segnare la fine dell’innocenza, e idealmente anche la fase terminale del mito Beatles, la cui conclusione ufficiale arriverà nel 1970.

Yoko Ono, Richard Avedon, Pipilotti Rist

E così, aggirarsi oggi per l’atrio e il Padiglione d’arte della Fondazione Rovati significa immergersi nelle tracce materiali di una “civiltà musicale” irripetibile: tra memorabilia che risvegliano ricordi nei visitatori della generazione Boomer e suscitano meraviglia in chi li scopre per la prima volta. In mostra troviamo, ad esempio, un’iconica opera originale della serie Old Lady di Jann Haworth – la bambola presente sulla celebre copertina di Sgt. Pepper – accanto ai ritratti psichedelici dei Beatles realizzati da Richard Avedon, oltre al video Smile di Yoko Ono e a I’m Not The Girl Who Misses Much, un’opera pionieristica nell’ambito della videoarte femminista, realizzata dall’artista zurighese Pipilotti Rist, al tempo in cui studiava alla Schule für Gestaltung di Basilea nel programma di Comunicazione Audiovisiva, che esegue una danza sempre più frenetica, rallentata e accelerata a intermittenza, attraversata da linee elettroniche, che a loro volta creano un effetto caricaturale e straniante. Nel video, l’artista appare in un abito nero dalla scollatura profonda, e si muove in modo frenetico ripetendo ossessivamente la frase I’m not the girl who misses much, una variazione del verso She’s not a girl who misses much tratto dalla canzone dei Beatles Happiness Is a Warm Gun.

Prossimamente

A seguire, dal 14 giugno al 27 luglio, la Fondazione Rovati presenta Pink Floyd, Yes, Genesis. Nuove percezioni della realtà, mostra che ripercorre l’immaginario psichedelico e surrealista che accompagna le produzioni di queste mitiche band. Infine, dal 27 agosto al 5 ottobre, una terza esposizione – Peter Gabriel. Frammentazione dell’identità – è dedicata alla poliedrica anima del frontman dei Genesis durante la loro prima fase di successo nel “rock progressivo”. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo (Johan & Levi, 2025) in cui si invitano gli storici dell’arte a adottare «prospettive convergenti e metodologie incrociate per comprendere come la musica, la comunicazione e la cultura di massa abbiano inciso sullo statuto stesso dell’opera d’arte, come è accaduto con l’art rock britannico, la cui portata artistica può essere colta solo analizzandone le origini e i rimandi, in altre parole i suoi echi, che ancora oggi si propagano».