L'IA al Jeu de Paume

Oltre allo spazio interplanetario e agli abissi oceanici ci sono altri luoghi in gran parte ancora inesplorati. Sono quelli latenti dell’Intelligenza artificiale generativa, giganteschi sistemi di vettori numerici che rappresentano dei punti dati da elaborare matematicamente. In questi spazi astratti le immagini fisse e mobili, i testi e i suoni vengono dimensionalmente ridotti e codificati al fine di poter essere trattati in un modo che in gran parte sfugge alla nostra comprensione.

A differenza dei modelli d’IA analitici o discriminatori, che rispondono a criteri prestabiliti, quelli generativi apprendono da loro stessi in un modo imperscrutabile per la complessità esorbitante dei parametri utilizzati. I sistemi d’intelligenza artificiale generativa sono dotati di una creatività che cresce in una zona d’ombra. Paolo Traverso, Direttore Strategia e Sviluppo presso Fondazione Bruno Kessler di Trento, impegnato nel progetto della fondazione Future Artificial Intelligence Research (FAIR), commenta in modo lapidario: «neanche i costruttori sanno bene perché funziona [l’IA generativa]» (Matteo Bordone, “Geniale”, podcast del Post sull’intelligenza artificiale, puntata n.1, 26 Settembre, 2024).

La mostra Le monde selon l’IA (fino al 21 settembre 2025), curata da Antonio Somaini e allestita presso lo Jeu de Paume di Parigi, esplora gli spazi latenti dell’IA sollevando interrogativi di ordine etico, epistemologico, geopolitico e ambientale.

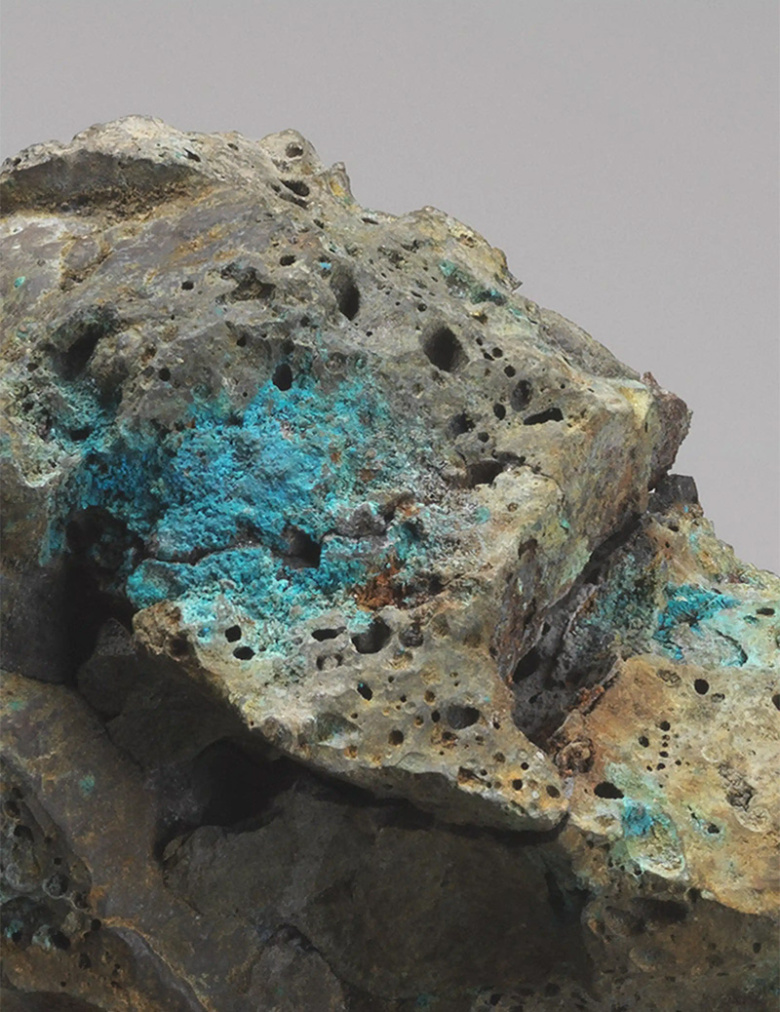

Nella prima sezione della mostra (Cartographies dell’IA: matières, espace et temps) l’artista Julian Charrière riflette sull’impatto ambientale dello sfruttamento delle terre rare, utilizzate nella produzione dei dispositivi elettronici, la cui estrazione comporta la distruzione di interi ecosistemi. Schede madri, CPU, RAM, dischi rigidi, cavi e terre fusi insieme formano dei conglomerati che ricordano pietre meteoritiche piovute sulla Terra. Presentate come sculture policromatiche, dialogano con le opere di Agnieszka Kurant.

L’artista compone superfici materiche di forte impatto cromatico utilizzando fotografie di strutture cristalline complesse, prodotti chimici inorganici e sali di metalli (rame, cobalto, manganese, cromo, ferro) utilizzati nella fabbricazione dei computer. Le opere di Kurant e di Charrière sono esempi di come le preoccupazioni di ordine etico, sociale, economico e politico suscitate dall’IA possono convergere in una forma estetica che è al contempo anche critica.

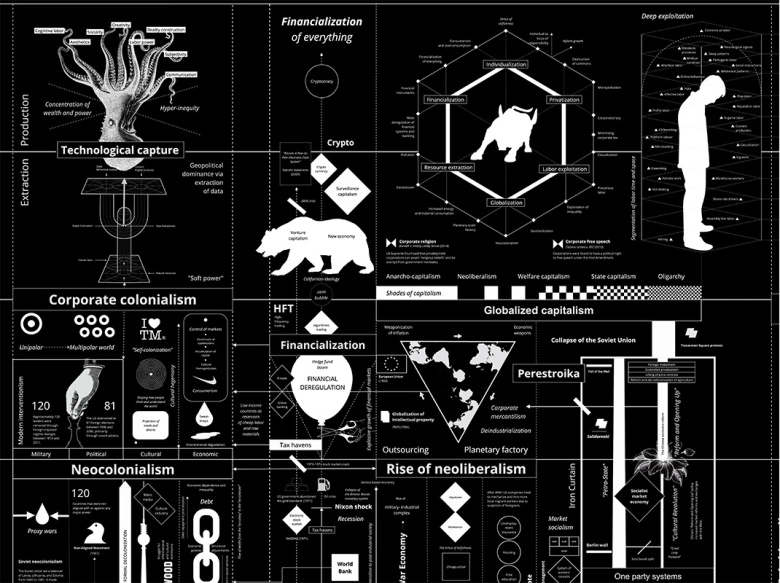

Se le opere dei due artisti sono riconducibili a consolidati generi delle arti visive (pittura e scultura), altrettanto non si può dire delle opere di Kate Crawford & Vladan Joler, realizzate impiegando una tecnica di visualizzazione grafica dei dati. Anatomy of an AI System (2018) è un diagramma che evidenzia le disparità economiche e sociali che hanno accompagnato l’intero processo produttivo e commerciale dell’assistente vocale Alexa, immessa sul mercato da Amazon nel 2016. L’opera è anche una mappa dei dati, come quella disegnata nel 1869 da Charles Joseph Minard, che rende visibili le cause della disfatta della campagna napoleonica di Russia, includendo in una sola immagine grafica sei variabili: dimensione dell’esercito, latitudine, longitudine, percorso delle truppe, temperature e flusso temporale. Anatomy of an AI System visualizza tre processi di sfruttamento su larga scala: risorse materiali, lavoro umano e dati.

L’arte può essere usata come strumento di indagine e di critica sociale, senza precipitare nel didascalico, o in sociologia spiccia. Crawford & Joler lo fanno trasportando nell’arte una visività che appartiene alla dimostrazione scientifica, come mostra anche Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500 (2023), che ricostruisce lo sviluppo delle tecnologie legate al potere economico e politico dal Cinquecento fino allo sviluppo dell’IA, un oggetto complesso, generato dall’intersezione di tecnologie, risorse energetiche e minerali, lavoro umano, istituzioni, ideologie corporative e capitali finanziari.

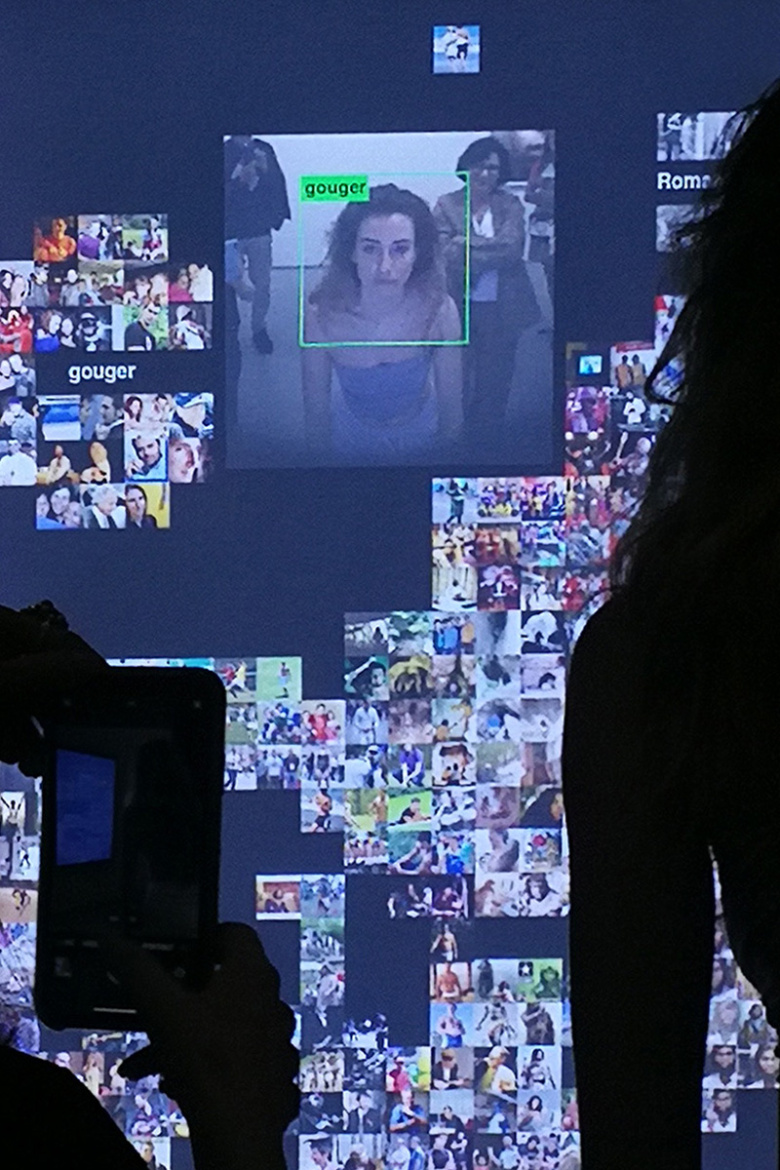

La stessa sezione espositiva include anche una “capsula del tempo” dedicata alla storia dell’automatizzazione del calcolo, ma i visitatori sono attratti da un’installazione interattiva nella sezione successiva (Détecter, reconnaitre, classer: l’IA analitique), che evidenzia le potenzialità, ma anche le derive dell’IA analitica. Si tratta dell’opera Faces of Image-Net (2022) di Trevor Paglen, composta da uno schermo e da una camera che riprende lo spettatore mentre un algoritmo di riconoscimento lo etichetta come “linguista”, “disoccupato”, “accusato”, “insegnante”, “truffatrice”… Io sono stato etichettato come “crittoanalista”.

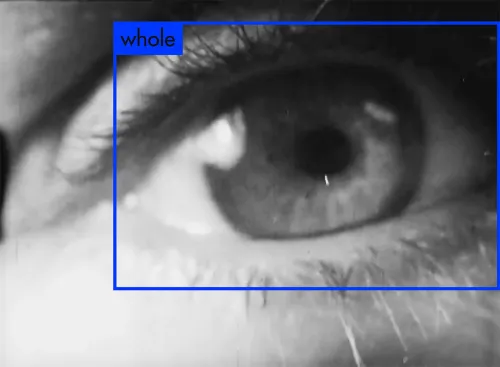

La stessa sezione include Eye/Machine (2000-2003) del cineasta e teorico del visuale Harun Farocki, opera pioneristica sulla visione artificiale delle macchine in ambito militare, industriale, robotico e dei trasporti. Lo sviluppo della computer vision ha creato un nuovo tipo di visione algoritmica e automatica che fa a meno dell’occhio umano. La video-installazione Behold these Glorious Times! (2017) di Paglen porta l’attenzione su questo sguardo automatico utilizzando sia immagini provenienti da set di addestramento della visione artificiale, sia immagini che l’IA ‘vede’ nella fase in cui le analizza indipendentemente dall’occhio umano.

La successione ritmica delle immagini, enfatizzata da una colonna sonora composta da Holly Herndon, ipnotizza lo spettatore. La carica critica e riflessiva trapassa in quella poetica sulla base di un ritmo, che unisce il nostro sentire, la nostra sensibilità a ciò che pulsa nello spazio latente. L’immaginazione vettoriale degli spazi latenti troverà forse il modo di sincronizzarsi con la nostra sulla base di pulsazioni, ritmi, flussi e intensità? Rita Cucchiara, che studia la computer vision nel contesto del progetto della fondazione FAIR, nota delle correlazioni tra il nostro modo di pensare per similitudini e differenze e il modo in cui l’IA le trova nello spazio latente, dove i contenuti simili sono vicini e quelli diversi sono lontani. Siamo di fronte a una traiettoria evolutiva di tipo biologico, culturale e computazionale imprevedibile e anche opaca. L’opacità assicura alle organizzazioni che sviluppano e utilizzano queste tecnologie la possibilità di appropriarsi di dati, materiali e risorse umane.

Con la video-installazione Mechanical Kurds (2025) Hito Steyerl denuncia lo sfruttamento del lavoro umano necessario al funzionamento dei modelli d’IA. Nei campi profughi curdi le persone vengono impiegate per etichettare le immagini. I profughi riquadrano ed etichettano per allenare i modelli di IA, che vengono poi utilizzati per guidare i droni impiegati in ambito militare, con il rischio che potrebbero essere usati anche contro di loro. Il titolo gioca a rimpiattino con il nome “turco meccanico”, assegnato ad un automa settecentesco abile nel gioco a scacchi, che in realtà nascondeva al suo interno un uomo in carne ed ossa. Il tema dello sfruttamento della mano d’opera nel sud del mondo, del microlavoro necessario al funzionamento dell’IA, ricorre nella ricerca di diversi artisti, in alcuni casi con soluzioni che non restano confinate nell’autoreferenzialità culturale e commerciale dell’arte contemporanea. Agnieszka Kurant ha chiesto a diecimila lavoratori di inviare un loro autoritratto. Usando reti neurali ha fuso le immagini prendendo una riga di pixel da ciascuno, allo scopo di generare un’immagine collettiva: Aggregated Ghost (2020). I partecipanti sono stati pagati per il lavoro svolto e ricevono una parte del ricavato dalla vendita dell’opera.

L’IA analitica o discriminatoria, come si diceva, risponde a dei criteri prestabiliti, mentre l’IA generativa apprende da se stessa con esiti che sorprendono per la loro efficacia e al contempo per la loro imperscrutabilità. A questo secondo tipo d’intelligenza artificiale è dedicata la terza sezione (Espace latents et images possibles: l’IA génerative) di una mostra vasta e complessa quanto il fenomeno che indaga.

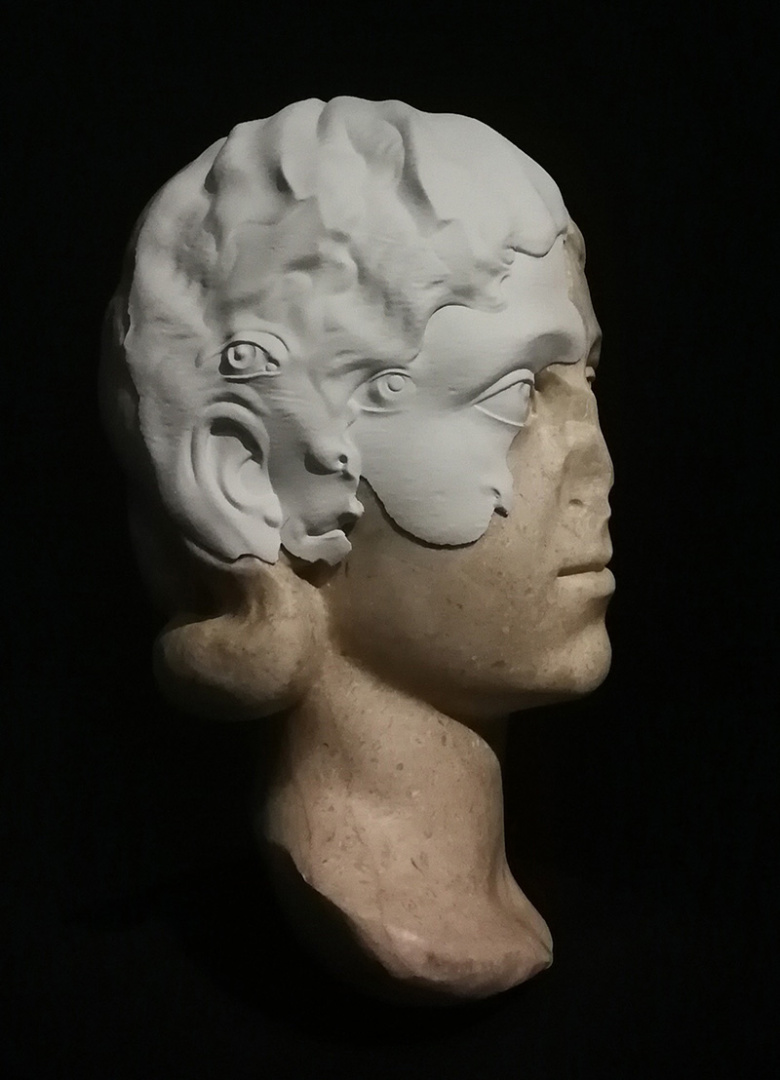

Gli spazi latenti costituiscono dei meta-archivi dei contenuti del Web. Sono i nuovi archivi, le nuove biblioteche, i nuovi musei, che non svolgono la funzione di conservare e restaurare, ma di trasformare. Egor Kraft utilizza degli algoritmi di apprendimento automatico per integrare oggetti archeologici frammentati, creando così un’archeologia artificiale contraffatta o immaginaria. Sono immagini di un passato che avrebbe potuto essere, oggetti dallo statuto temporale ambiguo. Justine Emard utilizza le reti antagoniste generative (GAN) per creare dei dipinti parietali che avrebbero potuto esistere come estensione dell’immaginazione e del subconscio dei nostri antenati preistorici. Per il rapporto simbiotico che intratteniamo con l’IA potremmo dire che gli imperscrutabili spazi latenti costituiscono un’estensione tecnologica del nostro inconscio, un inconscio algoritmico embricato con le nostre pulsioni, con i nostri desideri, soddisfatti quasi immediatamente da Amazon Prime.

Per non cadere nella trappola tesa da questi automatismi è necessario interrogarci sul rapporto che instauriamo con le macchine quando effettuiamo una ricerca, o dialoghiamo con loro attraverso i prompt text-to-text utilizzati nelle conversazioni emulate dai chatbot, ma anche con i prompt text-to-image e text-to-video, che permettono di generare automaticamente immagini fisse e in movimento a partire da un’istruzione verbale, e i prompt image-to-text, che permettono di generare una descrizione testuale a partire da un’immagine.

La sottosezione Le visible et le dicible (in Espace latents et images possibles: l’IA génerative) pone il problema del rapporto tra ciò che pensiamo attraverso il linguaggio naturale, utilizzato per formulare i prompt e ciò che gli algoritmi di apprendimento automatico ‘pensano’, allo scopo di fornire una risposta alle nostre domande, analizzando enormi quantità di dati per identificare pattern e correlazioni. Come rileva il curatore della mostra Somaini «les prompts costituent un nouveau type d’actes de langage» (Le monde selon l’IA. Explorer les espaces latents, JBE Books / Jeu de Paume, Parigi, 2025, p. 41). È necessario considerare i prompt come un nuovo genere di “atti linguistici”, nel contesto di un sistema di comunicazione che comprende una grammatica di gesti, tra i quali il rapido click che fa della fotografia scattata con lo smartphone un nuovo tipo di discorso integrato alla lingua scritta e alla parola detta. Richiamando gli studi di Oren Soffer, José Van Dijck e Daniel Rubinstein, Luca Malvasi rileva l’inedito avvicinamento di questo gesto «ad altre forme linguistiche» per la sua immediatezza e «volatilità» (Il postfotografico. Dal selfie alla fotogrammetria digitale, Einaudi, Torino, 2024, pp. 240-241).

L’IA ha trasformato il fotografico per le funzioni svolte dagli algoritmi nelle fotocamere degli smartphone, per le immagini generate automaticamente dalle macchine, che non sono destinate ad essere viste dall’uomo, e per la produzione d’immagini artificiali.

Pioniere nell’approccio critico all’immagine artificiale fotorealistica è Joan Fontcuberta. Allo Jeu de Paume si possono ammirare le conturbanti immagini artificiali che compongono la serie eHerbarium (2023-2024), con la quale l’artista invita a riflettere sull’uso dei termini “fotografia” e “fotorealismo”, nel contesto di una cultura visuale che l’IA ha radicalmente modificato. La serie si riferisce in modo ironico al libro fotografico Urformen der Kunst. Photographische Pflanzenbilder (Forme d'arte archetipiche. Immagini fotografiche di piante) di Karl Blossfeldt, pubblicato nel 1928.

Una recente opera di Fontcuberta affronta anche il problema posto da un rapporto acritico con l’algoritmo che ci guida e ci controlla: «uno dei miei ultimi lavori è Genesis AI (2025), in cui genero immagini utilizzando come prompt versetti della Genesi», dichiara in una intervista rilasciata a Mauro Zanchi (Il presente (mutevole) della fotografia, “Il Giornale dell’Arte”, n. 461, maggio, 2025, p. 42).

I prompt si utilizzano anche per i chatbot, con i quali spesso interagiamo dimenticando che il nostro interlocutore non è umano. L’opera Poem Poem Poem Poem Poem (2024-2025) di Julien Prévieux contrasta il rapporto acritico che intratteniamo con questi algoritmi, evidenziando una falla nella tecnologia di ChatGPT. Un gruppo di ricercatori ha chiesto al programma di ripetere all’infinito le parole poem e book, ottenendo come risposta i testi che sono stati usati per allenare i chatbot e altri modelli d’IA. L’artista ha convertito i testi in un audio utilizzando una voce artificiale di ultima generazione per comporre una poesia letta e recitata dalla macchina.

Con i modelli di IA possiamo interagire in modo critico e creativo. L’IA agisce come un’intelligenza collettiva in parte umana e in parte non umana, che Agnieszka Kurant paragona a quella delle colonie di termiti. A.A.I. (System’s Negative) N° 6 (2016) è una sua scultura creata colando zinco fuso in un termitaio abbandonato. L’impronta in negativo del termitaio è una metafora visiva del lavoro collettivo al quale dobbiamo partecipare in modo consapevole per non restare vittime del potere “oracolare” dell’algoritmo, che ci guida nelle scelte più disparate. Secondo Ian Bogost, la cieca fiducia riposta nell’algoritmo ha istituito una «teocrazia computazionale» (The Cathedral of Computation. We’re not living in an algorithmic culture so much as a computational theocracy, “The Atlantic”, January 15, 2015). Dobbiamo contrastare in modo critico e creativo il rapporto fideistico che abbiamo instaurato con l’algoritmo. La mostra Le monde selon l’IA ci incoraggia a farlo, tratteggiando un nuovo modo di concepire la pratica artistica, che trova i suoi presupposti nelle sperimentazioni elettroniche e algoritmiche degli artisti impegnati nei programmi di residenza organizzati da IBM e Bell Laboratories nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta.