Speciale

Fare Facce: una mostra a Tolmezzo

Faccio una faccia. Facile? C’è una mostra che spiega che non è sempre così. Questa mostra si sta tenendo a Tolmezzo, capitale prima e capoluogo poi della Carnia, in mezzo a magnifiche montagne prossime alle Dolomiti friulane: che poi sono le uniche Dolomiti dove non s’incontrano parastatali romani che si chiamano Nando o che passano il tempo in quota sbraitando sui loro telefonini.

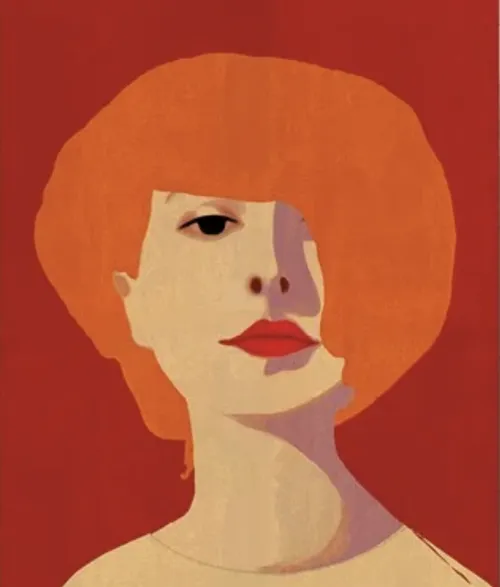

La mostra di Tolmezzo s’intitola “di tanti volti”, è curata da Giovanna Durì e presenta un catalogo locupletissimo, come direbbero le persone ben istruite, con testi della stessa Durì, di Marco Belpoliti, di Gilberto Ganzer e di Raffaella Cargnelutti. C’è tempo fino a ottobre: sono chiamati in rassegna una quarantina di illustratori contemporanei che si sono misurati sul tema del volto – rigorosamente femminile – mediante le tecniche più disparate: il tradizionale foglio condotto a pastello o ad acquerello, il disegno a china o a matita, l’immagine digitale tracciata sull’ipad o ripassata al software.

Ne sortisce un gineceo curioso e variopinto che trascorre dalle evidenze materiche ed “espressive” del carboncino alla piattezza un po’ fredda (e a volte anche troppo fredda) dell’immagine photoshoppata. A rendere più incisiva quest’ampia carrellata di volti c’è una selezione di ritratti sette-ottocenteschi provenienti dalle collezioni del locale museo Gortani – un piccolo gioiello dedicato alle arti popolari carniche. Cosa dice questo curioso connubio di antichi e anonimi piccoli maestri della Repubblica veneta “espansa” e la schiera di illustratori (non pochi i nomi di grido: da Lorenzo Mattotti a Guido Scarabattolo, da Gabrielle Giandelli a Pia Valentini, e poi Matticchio, Toffolo e tutti gli altri…)? Anzitutto pone una distinzione. C’è il volto inteso come immagine ideale e di fantasia, di memoria o suggestione o invenzione. E c’è poi il ritratto, cioè il volto che si rivolge all’occhio dell’artefice e vive nella temporalità di un confronto necessario. È un percorso che traccia, in fin dei conti, la parabola di quel genere pittorico par excellence orientato alla psicologia dell’individuo (anzi degli individui, almeno due: chi posa e chi ritrae) e, di conseguenza, al dispositivo dell’osservazione. Si tratta di una storia lunga e non priva d’interesse.

Nel suo saggio sull’evoluzione dei generi letterari (1890), Ferdinand Brunetière prese a modello la storia della pittura per spiegare lo sviluppo dei generi. Il ritratto, sosteneva, derivava dalla pittura di storia, e – esteso alle notazioni ambientali – si apriva alla pittura di genere. Un’ipotesi affrettata, certo, ma rivelatrice: nell’Ottocento il ritratto assumeva una centralità tale da giustificare simili genealogie.

L’Ottocento fu infatti il secolo d’oro della pittura da cavalletto, e il ritratto giocò un ruolo decisivo, soprattutto nella sua declinazione borghese. Aveva almeno due funzioni principali: da un lato, forniva un’effigie simbolica, strumento di rappresentazione sociale e di affermazione di status, in continuità con le pratiche aristocratiche di secoli precedenti; dall’altro, si configurava come mezzo per esplorare e restituire la complessità interiore dei soggetti.

Il primo aspetto – quello celebrativo e pubblico – generò un vero e proprio mercato, alimentato anche da grandi artisti. Lo stesso Ingres, pur nella sua raffinatezza neoclassica, rispose con pragmatico mestiere alla domanda borghese nella Roma napoleonica, disegnando ritratti a mina di piombo che conciliavano eleganza e commerciabilità.

Da questo punto di vista, le vene scoppiate sulla cornea traslucida della maniaca dipinta da Géricault nel quadro (cioè, un ritratto) di Digione, valgono, per intero, più o meno tutto l’armamentario che tra Biedermeier e Jugendstil riempì le case prima e poi anche i musei di compunti ritratti familiari e di educatissime conversation pièces. Quella dell’introspezione è una possibilità che la pittura guadagnò col tempo, e con fatica, rivaleggiando, e non poco, con la letteratura. Non è affatto un caso che molte delle tavole esposte nella mostra di Tolmezzo nascono come illustrazioni di testi.

L’ambivalenza tra apparenza e verità, tra idealizzazione e scandaglio, percorre tutta la riflessione critica sul ritratto moderno. Nell’introdurre la sua antologia di mémoires del Settecento Cioran suggeriva che il ritratto fosse nato più dal risentimento che dall’ammirazione: uno strumento dell’uomo di mondo per registrare, con lucidità spietata, i tic e le bassezze dei suoi simili.

Non sempre il ritratto corrispondeva dunque al referto deferente. Quasi sempre, la risposta più efficace era data dall’insofferenza, se non dall’astio; meglio ancora che con i tratti di colore, prese forma con l’inchiostro, specie se intinto nel fiele.

E d’altra parte, sono sicuro che non pochi ancor oggi darebbero volentieri tutta la ritrattistica lombarda dell’Ottocento in cambio delle pagine dove Natalia Ginzburg, nella Famiglia Manzoni, ci fa leggere la miglior galleria di ritratti di quell’epoca.

Esibizione di sé o scavo psicologico; merce partecipe a sistema commerciale o testimonianza inviolabile della Stimmung; rispettabilità borghese (e poi, anche piccolo borghese) od ostentazione «rivoluzionaria»; soma o psiche. O tutte queste cose insieme.

Non c’è un altro genere pittorico che attragga così tante opposte intenzioni.

Oltre a molto altro, nel Ritratto Gogol scrisse proprio per questo una satira sui trucchi e sulle abilità del ritrattista alla moda, che piegava il proprio mestiere (e tradiva la propria vocazione) al successo mondano, assecondando un patetico travestitismo: chi voleva somigliare a Marte, otteneva tratti marziali; chi aspirava a Byron, riceveva pose e languori romantici. Tutto purché il risultato fosse gradevole – anche a scapito della somiglianza. L’alibi che in tal modo il ritrattista consegnava alla moda era duplice. Offriva una rappresentazione edulcorata di sé, omologandola alle aspettative di una sfera pubblica (prima ancora che esistesse Instagram, per dire); e teneva sufficientemente a bada il rischio della perfezione mimetica.

Ma quando il ritratto si avvicina troppo al vero, osservava sempre Gogol, l’effetto diventa perturbante: sembra che il morto si sia alzato dalla tomba.

Questa sensazione inquietante ha radici profonde. Il ritratto – come la maschera funebre da cui in parte discende – porta in sé la traccia di un’assenza, l’ombra di ciò che non è più. La sua forza visiva può provocare un corto circuito affettivo: è la magia dell’immagine (Bilderzauber), come la definì Schlosser nel suo celebre saggio sulla ceroplastica, che dalle allusioni pittoriche conduce al calco, e infine alla fotografia. Un percorso che Roland Barthes avrebbe siglato con il suo punctum, quel dettaglio che trafigge, punge, tocca in modo irriducibile.

La discussione moderna sul ritratto si è giocata tutta tra due poli: realismo e idealismo. Non tanto per ragioni formali, quanto per motivi ideologici. Laddove l’idealizzazione può spingersi fino alla trascendenza, la deformazione può affondare nel grottesco e nella caricatura. In entrambi i casi, la fisionomia perde la sua pretesa oggettività. Come nel Capolavoro sconosciuto di Balzac, dove il pittore Frenhofer si illude di restituire l’essenza del volto, ma finisce col perdersi in una figura indefinibile, puro enigma visivo. “Siete davanti a una donna, ma cercate un quadro”, mormora sconsolato il pittore: la forma e la figura non coincidono mai del tutto.

Alla fine, il ritratto – nato come segno distintivo dell’individualità – non riesce mai a esaurirla. Anzi, spesso rivela quanto l’identità sia impastata di codici sociali, proiezioni culturali, filtri estetici. Per questo, oggi, per comprendere davvero il ritratto (così come tutti i volti che trapelano dalla mostra di Tolmezzo) occorre guardare oltre la storia dell’arte in senso stretto, e affidarsi a nuove prospettive: l’atto iconico di Horst Bredekamp, l’antropologia dell’immagine di Hans Belting, la teoria dei simulacri di Victor Stoichita. Tutti tentativi di attraversare non solo la storia dei ritratti, ma la più ampia e ancora aperta storia del volto. Di tanti volti, di tutti i volti.

Leggi anche:

Iolanda Stocchi |Scarabocchi: tutto ha volto

Roberto Papetti | Scarabocchi: Sole e gibigianne

Alessandro Bonaccorsi | Perché disegnare volti

Iolanda Stocchi | Scarabocchi: tutto ha volto

Giovanna Durì | Pastine, sassi, bottoni e foto sbagliate

Alessandro Bonaccorsi | Macchie e altre analogie

Alessandro Bonaccorsi | Un disegnatore