11 luglio 1949 – 2 settembre 2021 / Daniele Del Giudice e la polvere del mondo

Ora che anche l’ombra del suo corpo esile, tenero, fragilissimo, si è staccata per sempre da terra, negando quel gerundio colmo di energia antigravitazionale, ariostesca, che apriva il suo titolo più bello; ora che una mano invisibile si è allungata verso il cruscotto e ha chiuso la radio, nonostante tutto «rimasta aperta […] con comunicazioni e crepitii tra torre e comandanti in avvicinamento», come nell’Atlante occidentale, mi domando che cosa sia stato quest’ultimo volo per lui, che l’Ombra aveva coperto da tempo, lasciandoci per anni di fronte alla sua «carne sola», ammutolita, «a lume spento».

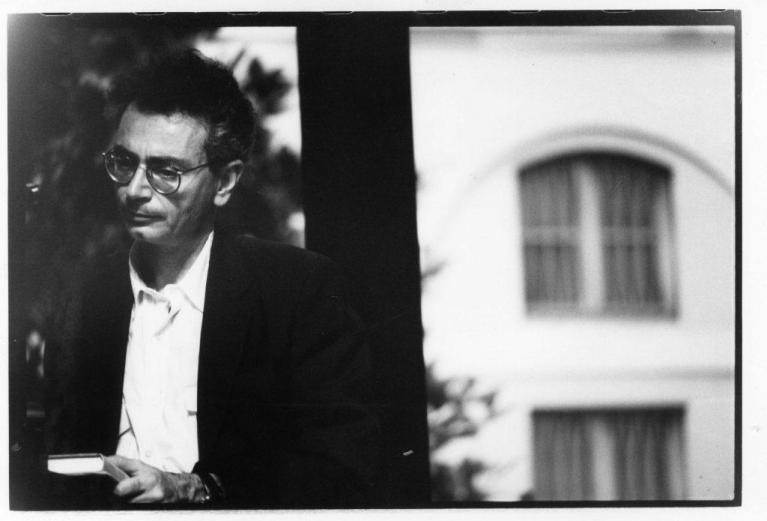

Non so quale luce illuminasse ancora il volto, la persona di Daniele Del Giudice negli ultimi tempi, dopo che la malattia lo aveva sottratto alla memoria, alla parola, all’immaginazione. Immaginava ancora? Vedeva ancora la Fortezza, con gli occhi del soldato di Dillon Bay, «come una soglia tra fuori e dentro, un margine mobile nello spazio, elastico, tirato continuamente in qua e in là»? Non ho voluto saperlo, per conservare intatto di lui il profilo di puer senex timidamente sorridente, di eterno Peter Pan con quegli occhiali tondi tondi che sembravano la protesi di una mente insieme ombrosa e illuminata, il filtro del nitore stilistico con cui lentamente raccontava le cose, con cui raccoglieva e traduceva in parole la polvere cosmica che intride il reale. Ripercorro i suoi libri, ritrovo le dediche affettuose, e mi commuovo di fronte a quella sua scrittura minuta e slanciata verso l’alto, come il suo sguardo e il sorriso da eterno bambino infelice in cerca di stelle.

Così l’avevo conosciuto, così da tanto lo conservo nel cuore. Lo incontrai nel 1983, appena apparso Lo stadio di Wimbledon. Lo ospitava, credo, un amico, in Piazza de’ Ricci, nel cuore stupefacente della Roma barocca, nello stesso fastoso palazzo in cui il nostro più grande anglista e comparatista aveva cesellato la Casa della vita. Quasi coetanei, condividevamo gli entusiasmi e le curiosità dei nostri trent’anni pieni di passioni, rendendoci conto che un’epoca straordinaria e difficile stava chiudendosi, e che molta incertezza si spalancava nel futuro politico e civile. Naturalmente leggevo le sue critiche letterarie sul «Paese sera», colte e raffinate, sempre tese come corde sensibili ai sommovimenti politici e culturali.

Quel giorno parlammo a lungo soprattutto di Bobi Bazlen, protagonista segreto dello Stadio di Wimbledon, maestro di sospetto e di curiosità, esploratore di un universo letterario in cui anche noi stavamo penetrando con stupefazione e anche con un lieve senso di terrore, quasi fosse la giungla di Salgàri. Ho ripensato qualche giorno fa a quel mio lungo dialogo con Daniele leggendo Bobi, il testamento spirituale di Roberto Calasso, che di Bazlen fu erede culturale, un po’ come Del Giudice lo è stato di Italo Calvino.

Daniele Del Giudice aveva compreso perfettamente Calvino, le sue Cosmicomiche, il suo Ti con zero, soprattutto le sue Lezioni americane. La Leggerezza, la Rapidità, l’Esattezza, la Visibilità, la Molteplicità sono categorie che guidano anche la sua prosa, che è cristallo e fiamma, soffio del vento e geometria dell’universo. Nell’aria rarefatta in cui le sue pagine raggiungono la perfezione astratta e solitaria del volo vibra un fuoco segreto, che si lega a una visione del mondo esatta e leggera, a un’immagine mentale delle cose, nata da quella che Calvino chiamava «immaginazione visuale».

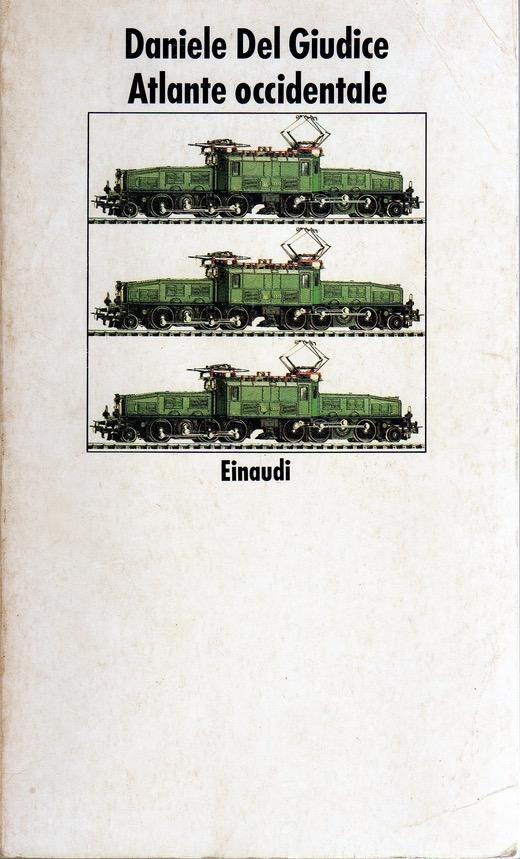

Grazie a questa leggera esattezza Del Giudice riusciva a dar forma alle “cose”, con quell’orecchio assoluto di cui parla alla fine del primo racconto di Mania (1997) lo «studioso della polvere», così calviniano fin dalle righe iniziali: «C’è una buona parte di polvere che arriva dallo spazio, pulviscolo cosmico, infinitesimi granelli di comete e di meteoriti che ricadono sulla terra, così il pianeta aumenta di peso ogni anno, ogni anno la terra pesa diecimila tonnellate in più, diecimila tonnellate di polvere». L’idea che la gravità terrestre si accresca per la spolverata di cosmo che la ricopre ha qualcosa di genialmente maniacale, dà vita a un’epica dell’universo luminosa e paradossale: accosta Lucrezio e Galileo, Ovidio e le Cosmicomiche, la lezione americana sull’Esattezza e l’astrofisica contemporanea. Ma c’è ancora l’eco dell’Atlante occidentale (1985), la metamorfosi della materia in pura geometria, che si lascia «vedere oltre la forma».

Chi dice “io”, in Dillon Bay, ancora in Mania, si sforza di «sentire un secondo, forse meno ancora», e vuole acciuffarlo «per i bordi e dilatarlo, e vedere e sentire e toccare le migliaia di informazioni che ci sono dentro, le migliaia di decisioni, le migliaia di scelte definitive, e irreversibili, tra cui anche la mia morte, che certamente non durerebbe di più». L’obiettivo da conquistare, la kafkiana “fortezza”, è «conoscenza della luce, luce della conoscenza, conoscenza luminosa, conoscenza leggera». La contemplazione del minuscolo, del millimetrico, apre alla comprensione di verità imprendibili; una gnoseologia del minimo, dell’interstiziale microscopico, sostituisce l’ormai impossibile fede nell’assoluto. Gianfranco Contini riconobbe «le penchant de Montale à découvrir des valeurs cosmiques dans les détails infimes»; in un prosatore-poeta qual è Del Giudice, lirico erede di Calvino, «le nostre cose sono oggetti luminosi, sempre più fatti di luce e sempre meno di materia».

Aveva ragione Franco Fortini quando, recensendo Atlante occidentale sull’Espresso del 29 dicembre 1985, nella sua griglia intitolata Poesia, suggeriva di leggere quel “romanzo” «come un anomalo testo di poesia, poema didascalico sulla ecologia della mente, racconto in versi presunti». E aggiungeva: «il genere “poesia” si qualifica anche per un elevato grado di rivolgimenti, di ritorni, ossia di “versi”. E qui ce n’è in abbondanza, per non dire di altri luoghi tipici, quali il catalogo degli aerei da turismo o degli idrovolanti e l’epica sfilata dei pezzi di ricambio destinati alle apparecchiature dell’anello sotterraneo per ricerche atomiche, fucina di Vulcano, alle porte di Ginevra».

La memoria torna allora, per capir meglio Del Giudice omerico e lirico, alla lezione americana sulla Rapidità: «Mercurio, con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile e adattabile e disinvolto, stabilisce le relazioni degli dèi tra di loro e quelle tra gli dèi e gli uomini, tra le leggi universali e i casi individuali, tra le forze della natura e le forme della cultura, tra tutti gli oggetti del mondo e tra tutti i soggetti pensanti»; Mercurio rappresenta dunque «la sintonia, ossia la partecipazione al mondo intorno a noi». Ma accanto a lui c’è Efesto-Vulcano, emblema della «focalità, ossia la concentrazione costruttiva»: «dio che non spazia nei cieli ma si rintana nel fondo dei crateri, chiuso nella sua fucina dove fabbrica instancabilmente oggetti rifiniti in ogni particolare, gioielli e ornamenti per le dee e per gli dèi, armi, scudi, reti, trappole. Vulcano che contrappone al volo aereo di Mercurio l’andatura discontinua del passo claudicante e il battere cadenzato del suo martello». Del Giudice ha compreso alla perfezione il messaggio di Calvino sulla scrittura come geometria cosmogonica e metafisico artigianato della mente, della parola: «Il lavoro dello scrittore deve tener conto di tempi diversi: il tempo di Mercurio e il tempo di Vulcano, un messaggio d’immediatezza ottenuto a forza d’aggiustamenti pazienti e meticolosi; un’intuizione istantanea che appena formulata assume la definitività di ciò che non poteva essere altrimenti; ma anche il tempo che scorre senza altro intento che lasciare che i sentimenti e i pensieri si sedimentino, maturino, si distacchino da ogni impazienza e da ogni contingenza effimera».

La trasparenza è conquistata da Del Giudice attraversando in volo la polverosità del mondo, proprio nel modo in cui Giorgio Morandi, che solo apparentemente per tutta la vita riprodusse bottiglie, bottiglie, bottiglie, dipingeva invece l’accumularsi della polvere, la consumazione del tempo, la derelizione delle “cose” sulle quali il tempo si è stratificato fino a schiacciarle, fino a sottrarle alla temporalità. Si è parlato di un «culto morandiano della polvere»: io suggerisco di guardare allo stesso modo alla polvere di Del Giudice, «un universo ricco e variegato», come le sue nuvole, la sua nebbia. Seguendo il passo del colonnello «lungo il cammino di ronda», in Dillon Bay, raggiungeremo «quel punto in cui si smette di capire, si smette di immaginare», e finalmente «si comincia a sentire».

In Atlante occidentale il volo in tandem nei cieli di Ginevra di un giovane fisico italiano, Pietro Brahe (il quale indossa ironicamente il nome del grande astronomo cinquecentesco che resistette alle dimostrazioni di Keplero sull’eliocentrismo), e dello scrittore Ira Epstein, vicino al Premio Nobel, è altamente allegorico. Nel ventre dell’anello di accelerazione delle particelle infinitesimali il fisico è a caccia dei segreti della materia, e cerca le leggi unitarie dell’universo, ma sente il bisogno delle emozioni che solo la scrittura può donare; lo scrittore rimane incantato dinanzi alla geometria delle forme e sogna di scrivere «un Atlante della luce», «in cui uno, sollevando gli occhi dalla carta che ha in mano, guarda e vede davanti a sé, attorno a sé, un’enorme carta a grandezza naturale, e nonostante questo è capace di mettere il dito in qualsiasi punto e dire “qui”, e dire “io”…».

Brahe, svegliandosi, è restato a osservare con gli occhi di un bimbo-scienziato davanti al miracolo il «raggio di luce sottile, concentrato e messo a fuoco dalle lamelle delle veneziane, che illumina il pulviscolo dell’aria; granelli in sospensione, che pure sono dappertutto, sembrano entrarvi nella penombra, muoversi piano nella luce e poi sparire verso il soffitto o il pavimento, di nuovo oltre la soglia dell’ombra». Questo “sfondato” luminoso «oltre la soglia dell’ombra» è l’orizzonte che in un volo della mente Brahe ed Epstein cercano, scoprendo che «la luce resta sempre uguale a se stessa, cambiano solo i sentimenti»: «invece mi piacerebbe trattare la luce come se fossero oggetti, visto che lo saranno». La sintassi si sforza di cogliere il paradosso: «la luce» esige il plurale («come se fossero oggetti»), quasi in una metafisica da teologia negativa, apofatica.

Per essere oggetti è necessario prendere il volo nella luce, perdersi nella nebbia, come i personaggi del capolavoro di Daniele Del Giudice, Staccando l’ombra da terra (1994). Già in quel gerundio c’è lo scarto e lo scatto, c’è lo slancio ariostesco contro la gravità della terra e della grammatica, verso la Luna che conserva «le lacrime e i sospiri degli amanti, / l’inutil tempo che si perde a giuoco, / e l’ozio lungo d’uomini ignoranti, / vani disegni che non han mai loco». Nel Castello dei giardini incrociati (1969) Calvino colse a meraviglia le figure che dichiarano la scrittura come volo, sommatoria delle potenzialità, anzi come espressione della potenza del pensiero, del suo essere (ha scritto Giorgio Agamben) potenza in quanto «presenza di ciò che non è in atto», «presenza privativa»: «È in cielo che tu devi salire, Astolfo, […] su nei campi pallidi della Luna, dove uno sterminato deposito conserva dentro ampolle messe in fila […] le storie che gli uomini non vivono, i pensieri che bussano una volta alla soglia della coscienza e svaniscono per sempre, le particelle del possibile scartate nel gioco delle combinazioni, le soluzioni a cui si potrebbe arrivare e non si arriva».

Daniele del Giudice era un aviatore dilettante: conosceva il peso e la resistenza delle macchine, la solitudine assoluta di chi «hante la tempête et se rit de l’archer»; e frequentava le nuvole riconoscendo la loro «imprendibilità totale», e guardava la luna più da vicino di noi comuni mortali. Era uno scrittore-aeroplano, come quello che parla all’inizio di Staccando l’ombra da terra, guardando gli oggetti farsi cose e poi immagini, e svanire: «Io, come aeroplano, appartenevo al secolo delle traduzioni in cose, il secolo più realistico che mai si sia visto, un secolo che solidificava le fantasie in oggetti (e più tardi, superando se stesso, sarebbe diventato il secolo della sparizione delle cose, sostituite dalla loro immagine)». Era, soprattutto, il protagonista di uno fra i capitoli più intensi, Manovre di volo, il cui sogno segreto, confessa a Bruno, è «sapere tutto, anche più di tutto, e trasformare quel sapere in gesti naturali, da mettere in atto nel minimo tempo e in modo istintivo, ma non troppo istintivo», e quindi apprendere «la pratica precipitante della caduta e del disequilibrio, o […] dell’equilibrio in un margine estremo. Vorrei poterlo applicare altrove, manovre nella vita».

In questo libro geniale, che l’Ariosto e Calvino avrebbero amato se avessero potuto leggerlo, si rivela che il volo e la scrittura sono la vita, e cioè che la vita è scrittura di un volo: «noi voliamo per immagini mentali, […] secernendole a ogni istante, visualizzando posizioni rispetto a un cielo e a una terra non più visibili, posizioni che immaginiamo mediante un atto […] di ben calibrata fantasia, molto ben calibrata, ne va della vita». Nella nebbia totale, dove non si vede nulla e forse non c’è più nulla, insomma dove c’è il Nulla, il pilota dialoga con l’Ente, pura voce che viene da Nessun Luogo ma che «tutela», avvolgendo il soggetto come fa il cosmo.

La pagina che ho sempre amato di più e che mi sarebbe piaciuto rileggere a Daniele, se il Male non l’avesse ghermigliato proprio nella capacità di volare con la mente, è quella nel capitolo che apre il libro, Per l’errore. È una sola, lunghissima frase, sintesi dell’esperienza altissima, da maestro del pensiero e della scrittura, di imparare a perdere gravità e a riacquisirla, prima staccando l’ombra da terra e poi riportandola a toccarla saldamente, la terra. Mi ricorda il fulmineo racconto-frammento Alberi di Kafka, allegorico perché tratta dell’apparenza e della sostanza, e dell’ineludibile sfumare dell’una nell’altra, che nessuna teoria saprà insegnarci: ma soltanto la vita, vissuta per quello che è, nella sua finitudine e nella sua sublimità, nella tragedia e nella commedia, nell’ascensione e più ancora nell’arte difficilissima della discesa, della caduta verso la fine del volo che ci ricongiunge alla nostra Ombra:

«Eccolo lì Bruno, piccolo piccolo tra l’erba al bordo della pista, con il viso verso l’alto e la ricetrasmittente all’orecchio, così va bene ti dice, così va bene ripeti a te stesso controllando le distanze e l’assetto, sei seduto su un patrimonio di velocità da smaltire, di quota da dissipare, la discesa è il momento di maggiore ricchezza del volo (il corpo per primo avverte questo patrimonio da spendere, questa ricchezza della discesa, della caduta, questa felicità del peso ritrovato e della gravità), abbassa il muso dell’aereo, lascialo andare, lasciati andare, vieni giù planando sopra gli alberi, se non fossi così concentrato e teso ti accorgeresti dell’ombra che il sole alle spalle ti proietta davanti, di come si ingrandisce sull’erba e tocca prima di te, la tua ombra ha già atterrato, il tuo aereo ha già atterrato, lasciati andare, poggia le ruote centrali sull’erba e per un attimo tieni l’aereo sospeso così, subito dopo anche il ruotino davanti aderisce, adesso devi solo frenare, poco alla volta, deciso, frenare finché ciò su cui sei seduto e ti porta, rallentando, non sarà più un aeroplano».

Leggi anche

Alessandro Cinquegrani, Daniele Del Giudice: quando ti perdi nel vuoto

Stefano Bartezzaghi, Del Giudice: racconti e silenzio

Roberto Ferrucci, Intervista a Daniele Del Giudice