Speciale

Scarabocchi 2021 / Disegni dall’inconscio profondo

Cosa si disegna quando si disegna?

Me lo chiedo da sempre.

È difficile credere che si disegni soltanto ciò che si vede, cedendo all’idea di un dominio della vista, dato che è difficile stabilire cosa è che effettivamente ed esattamente vediamo.

E tantomeno affermare che il disegno sia uno strumento adatto per rappresentare della realtà, dato che, nella pratica, potrebbe esserlo con impresa sovrumana, soltanto tracciando un oceano di linee e punti, addossando faticosamente migliaia di segni.

Possiamo forse pensare al disegno come ad uno strumento di ricerca dell’ossatura della realtà, che agisce per riduzione, per confine, per simbolo, quindi per sostituzione.

Credo che chiunque disegni a memoria, ovvero senza voler rappresentare ciò che osserva in quel preciso momento davanti a sé, bensì quello che vede dentro di sé, si ponga il problema di quale materia mentale stia trasformando in disegno.

È visione o immagine, memoria o immaginazione, sogno o realtà?

John Berger, in uno dei suoi libri più fortunati, interrogandosi sul perché si disegna, diceva che “l’apparizione della figura conta molto più dell’atto di disegnare. È lei che insiste, non il disegnatore, e insiste proprio attraverso la sua esitazione” (Sul disegnare, Libri Scheiwiller, 2007).

A differenza del grande scrittore inglese, non ho mai frequentato quei corsi di disegno in cui per studiare l'anatomia del corpo umano si deve rappresentare il corpo di una modella nuda: immagino che la disegnerei con molto imbarazzo misto ad attrazione, che i miei occhi esaminerebbero il corpo in quanto forma, ma la mente, inevitabilmente, penserebbe anche ad altro. Sarei cosciente di disegnare la forma della ragazza nuda, il suo corpo, la sua posa, in un modo non oggettivo, perché influenzato dall’imbarazzo e dal pensiero che questa mia sensazione si noterà nel disegno finito.

Le mie emozioni lascerebbero delle tracce, più o meno evidenti, sul corpo disegnato della ragazza, tanto che un bravo artista potrebbe forse riconoscerle nella miriade di tratti che avrò tracciato.

Porterei quindi, nel limitato mondo dei segni, una impressione di qualcosa di invisibile.

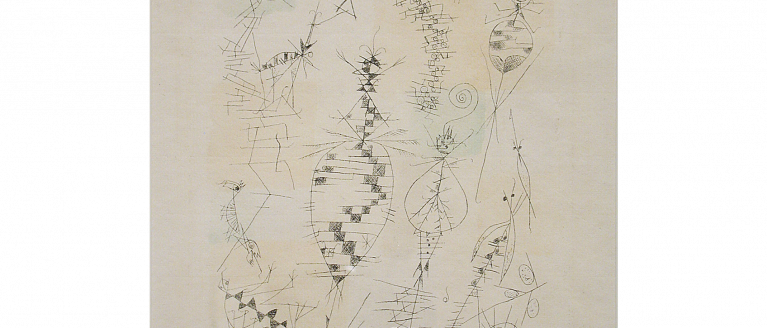

Quando Merleau-Ponty, ragionando su visione e spirito, disse che «l’essenza propria del visibile è di avere un doppio di invisibile in senso stretto, che il visibile manifesta sotto forma di una certa assenza», pensava probabilmente anche alla ricerca artistica di Paul Klee, che si era impegnato, dichiarandolo con fierezza, a rendere visibile l’invisibile.

Ma di cosa è fatta questa materia invisibile, e di cosa è fatto il disegno allora?

Paul Klee, Insecten, 1919, Moma.

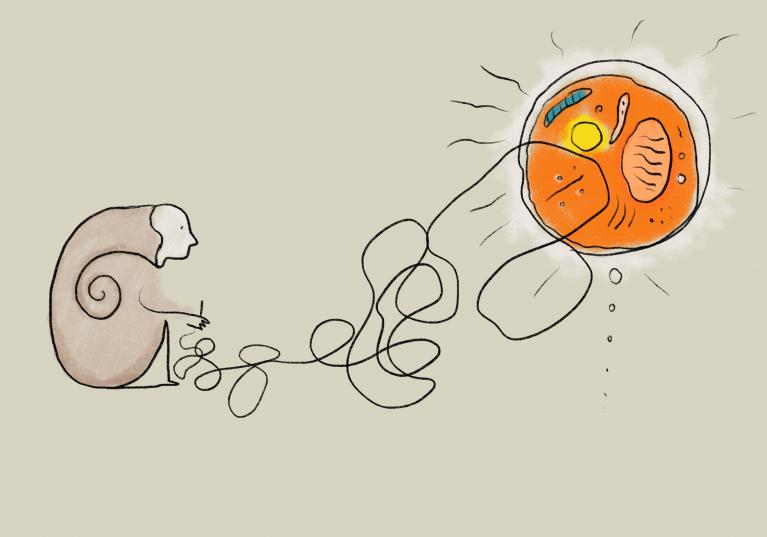

Quando io disegno mi metto il più delle volte davanti ad un muro o a qualcosa che mi chiude lo spazio; lo faccio perché voglio guardare nient'altro che il mio spazio interiore. Ho bisogno di un luogo chiuso per disegnare, in cui lo sguardo non vada lontano; piegato il collo, mi chiudo a spirale, in modo che il mio mento sia vicino al cuore, e chissà che questa vicinanza non crei una più breve linea, e retta, tra emozioni e pensiero.

Quando disegno la mia schiena è incurvata, le spalle incassate, il mio corpo di omone si riduce e resta per lo più immobile, economizzando i movimenti a quelli strettamente necessari: tutta l'energia e la concentrazione motoria è nella mano che traccia. Un grosso corpo che si piega al servizio di una piccola penna, la quale lascia linee piccole quanto un pelo che ho sulla mano.

L'ergonomia non è uno degli argomenti preferiti di chi disegna.

L'idea che ci si impegni in pratiche che producono tracce così piccole mi affascina: abbiamo forza, ardore, energia per scalare una montagna, eppure ci sono esseri umani che preferiscono scambiare tutta la fatica di una salita nel tracciare piccoli segni, barattando l'ambizione di toccare il cielo con un remissivo piegarsi sopra un piccolo foglio.

La posizione del disegnatore sul tavolo ricorda quella di un penitente che stia pregando per invocare pietà: spaccandosi la schiena sui fogli spera nella salvezza.

Eppure questa apparente ritrazione credo nasconda uno spirito indefesso da esploratori: chi disegna sa scendere nei propri abissi, immergendosi nella realtà senza esserne distratto; il disegno diviene così endoscopico scandaglio che rivela concrezioni, mostri e meraviglie abissali, proiettandole sul foglio come il chirurgo le scure interiora nel monitor.

In tutti i corsi di disegno, accademici o amatoriali che siano, si lavora sull’imparare ad osservare per poter rappresentare la realtà. L'insegnamento che ne traiamo è che si disegna con gli occhi. Fino ad una certa età, da bambini, invece, siamo incoraggiati a disegnare perché si esprima noi stessi, le nostre emozioni e i nostri pensieri; il disegno diviene l'alfabeto Morse con cui gli adulti provano a comprenderli, cercando di guidarli verso una crescita razionale. Poi, una volta cresciuti, il disegno non serve più. Il suo farsi tramite tra un mondo emozionale ed evocativo e il mondo razionale (!) degli adulti perde importanza e viene relegato, casomai, alla pratica artistica.

(Ma d’altronde, quanti di questi ponti con l’immaginazione facciamo crollare in età adulta?)

Dove va a finire, quindi, quella capacità di comunicare in modo spontaneo, il nostro mondo interiore, che ci veniva riconosciuta da bambini?

Alle scuole materne i bambini hanno comodi tavoli sempre colmi di colori, in modo che possano esprimersi liberamente con il disegno, usandolo per rilassarsi, per comunicare e per proiettare ciò che hanno dentro. Sono incoraggiati a farlo, non soltanto per produrre artefatti da esporre appesi ai muri dell’aula.

Quando alla scuola primaria incominciano a leggere e scrivere, imparano che il racconto di loro stessi può essere verbalizzato e scritto per rimanere a futura memoria, comunicandolo in modo sempre più preciso e comprensibile. Insegnano, poi, gli adulti ai bambini, il gusto dell'aneddoto, l'epica della narrazione, la lineare e inoppugnabile finzione delle fiabe, l'esagerata e simbolica epopea dei miti e delle religioni, così che lo storytelling, in italiano "narrazione", letteralmente "raccontar storie", diverrà pane quotidiano; crescendo quei bambini ameranno i produttori di contenuti (le tv, le case di produzione, netflix e compagnia, gli editori, gli scrittori, i giornali, i nonni e Topolino) che creano storie da divorare, sempre un inizio e una fine.

Ché senza storie non sappiamo stare…

Siamo abituati a pensare la vita come una traiettoria tra lo zero e un numero più grande, preferibilmente superiore agli ottanta; pensiamo noi stessi come un punto che si muove lungo il tempo, tracciando una linea che cerchiamo di tenere dritta, non sopportando la deviazione, ininterrottamente procedente verso il suo punto di fine che, immobile, ci attira come magnete. Il disegno diviene inutile, perché disperde l’energia necessaria a questo moto lineare.

Viviamo, dunque, per compiere un tragitto lineare verso un punto immobile?

Le attività espressive, come il disegnare, pongono la coscienza al centro della realtà, che viene da questa rimodellata, creando nuove forme; non è un fatto di egocentrismo, è che misuriamo ed elaboriamo il mondo attraverso noi stessi, siamo filtro e alambicco, siamo precipitato e soluzione, siamo laboratorio di chimica che combina gli elementi, siamo costruttori di polimeri di significato. Tutto questo materiale rielaborato, masticato, trasformato, resta a galleggiare nella nostra mente, finché non lo richiamiamo per poter affrontare nuove esperienze, risolvere problemi, immaginare il futuro.

Questo lavorare endoscopico, in cui volgiamo gli occhi all’interno o, per meglio dire, in cui usiamo il nostro occhio interiore, ci permette di utilizzare il ricco materiale che galleggia nella nostra mente, trasformandolo attraverso l’immaginazione e rivelandolo attraverso attività come il disegno.

Perciò, ogni volta che mi siedo al tavolo e inizio a disegnare mi chiedo cosa io stia disegnando: non mi chiedo quale figura stia rappresentando, qual è la mia intenzione in quel momento, quale sia l'immagine che voglio raggiungere, quale sia stata l'idea iniziale, ma mi chiedo da dove queste linee arrivino.

Sono rami del mio sistema nervoso che si proiettano nel foglio? Sono forse la visione delle sinapsi che si collegano? Sono il tracciato della mia immaginazione, la radiografia incerta del mio oceano mentale in cui navigano le esperienze, i ricordi, le percezioni, i sogni, le intuizioni, le conoscenze, le visioni?

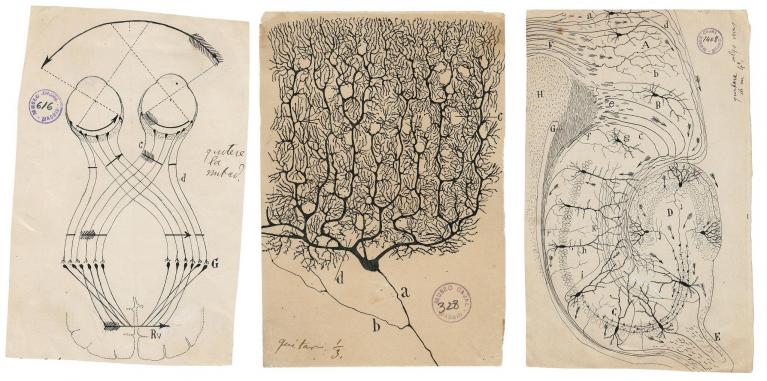

"Non facevo altro che curiosare senza metodo. Mi si offriva un campo meravigliosamente ricco di scoperte ed esplorazioni, pieno di grandi sorprese. Con questo spirito ho esaminato i globuli del sangue, le cellule epiteliali, i corpuscoli muscolari e i nervosi, fermandomi qui o là per disegnare o fotografare le scene più accattivanti della vita degli infinitamente piccoli"

Nell'anno 1875, in un piccolo laboratorio, il medico spagnolo Santiago Ramon y Cajal, tornato ammalato e deperito dalla guerra di Cuba; comprato un microscopio, recuperava l’amore per la vita esplorando l’infinitamente piccolo dei nostri corpi e fissando ciò che vedeva, questo mondo meraviglioso, in centinaia di disegni. Aveva infatti ripreso le matite e i pennelli con i quali negli anni giovanili ebbe la speranza di diventare, un giorno, un affermato pittore. Il padre invece lo aveva indirizzato verso gli studi scientifici, nei quali Santiago trovava soddisfazione perché affascinato dall’osservazione dell’imponderabilità della natura. Gli piaceva l'incessante meraviglia che si cela dietro il mondo visibile, più dei sogni notturni, più delle farfalle luminose che appaiono a sfregarsi gli occhi, più del guardare fisso il bosco cangiante all'ora del crepuscolo, Ramon amava l'ingrandimento di ciò che invisibile alla fioca vista umana, che gli apriva territori inesplorati all'immaginazione.

I soggetti da dipingere e da immortalare sulle tele e sui fogli si moltiplicarono, ogni giorno di più. Intuì che nella nostra testa si agita una foresta scura, i cui rami non hanno fermezza, s'agitano e s'allungano e poi s'accorciano e s'intrecciano, creando una rete fitta da cui nessun pesce potrebbe scappare, se fosse abbastanza grande. Quella selva intricata, macchia di rovi e sterpi, Santiago la rappresentò in modo talmente potente che gli accademici svedesi lo premiarono con il Nobel per la sua teoria dei neuroni, intuito mezzo secolo prima della sua effettiva dimostrazione. Condivise il Nobel con l’italiano Golgi, con il quale dette vita a dibattiti accesi: entrambi erano assi della visione microscopica, grandi disegnatori, geniali scienziati, ma con visioni divergenti sul come erano fatti i neuroni.

Le scoperte di Cajal sulla struttura dei neuroni sono ancora più significative grazie ai quasi 3000 tra disegni e illustrazioni che il catalano, artista mancato (?!), regalò al genere umano.

“È di un fascino indescrivibile l'essere davanti alla contemplazione dell'ingegnosa architettura del cervelletto e della retina che mi permettono di intravedere la suprema bellezza e la elegante varietà della foresta nervosa. È un sentimento estetico che placa nel più intimo del mio essere ansie sconosciute che giacevano nascoste, inconfessabili, nelle profondità ultime della mia anima.”

Per qualcuno quei neri alberi intricati erano la conferma del detto ermetico che "così in alto, così in basso", che il mondo è fatto da schemi e strutture speculari anche nell'infinitamente piccolo, che l'invisibile ripete il visibile, che il Tutto si riconfigura in ogni parte, riflettendosi in ognuno di quei milioni-miliardi-sbiribilioni di pezzi che compongono la realtà.

Cajal visse in un tempo in cui ciò che era sempre stato dentro, invisibile per incapacità della vista, fu tirato fuori e divulgato, studiato, conosciuto, amato anche attraverso il disegno.

Cosa si fa dunque disegnando?

Non rappresentiamo soltanto la traccia di un movimento: c'è qualcosa di più che si cela intriso nell'inchiostro, di più profondo, e di più intimo, come fosse un distillato d’inconscio.

Mi chiedo, allora, quando disegno, quali e quante parti di me io riesca a rivelare. Quanto e cosa dissotterro, quanto in profondità riesco a pescare, quanto lontano riesco a spingermi quando viaggio negli spazi aperti della mia immaginazione.

Si intuisce, sin da bambini, che disegnando è come se mostrassimo, attraverso la traccia, il nostro Sé, la nostra intima natura.

La grafologia studia il modo in cui scriviamo le lettere dell'alfabeto, analizzando come appoggiamo la mano sul foglio, quanta pressione mettiamo sulla penna, quanta velocità, quanta perizia... d'altronde le lettere sono segni importanti, un dono di Dio.

Non c'è traccia disegnata che non sia significativa, perché ogni traccia è traccia del Tutto.

Per poter rappresentare ciò che è dentro di noi, non ci si deve sforzare molto: vien da sé, perché il disegno può essere un tramite diretto con l'inconscio.

Prendiamo l’esempio del disegno automatico, affrontato nello scorso articolo: più di un secolo fa, ci si domandava, con inquietudine, da quale Dove provenissero quelle tracce insensate, se da uno spazio divino, da una ultra-dimensione o da un aldilà che comunicava con il disegnatore in qualche modo e lo induceva all’azione.

La domanda che ci facciamo adesso, invece, è se questi disegni non siano il frutto di ciò che abbiamo dentro, di questo inconscio che siamo abituati a pensare come una parte oscura di noi, come un buco, anzi una voragine, che ci apre ad altre dimensioni di pensiero e di percezione.

Ad esempio, io l'inconscio l'ho sempre pensato posizionato in una zona di mezzo, tra lo stomaco e i polmoni, un po' indietro, non nella pancia. Non me lo sono mai immaginato posizionato nella testa, e, quindi, come un fatto mentale. Questo posizionare concetti invisibili dentro e intorno al nostro corpo lo facciamo tutti, più frequentemente di quanto non pensiamo, ma non ce ne accorgiamo quasi mai. Il nostro corpo manda continuamente deboli segnali che restano inascoltati, ignorati e dimenticati.

In questi giorni, ad esempio, ho uno strano malessere sul diaframma: dicono che, essendo un muscolo, quando si è molto stressati possa contrarsi e, quindi, rendere i respiri più corti e affannosi; per scioglierlo e riabilitarlo bisogna far esercitare questa cupola carnosa che s'alza e s'abbassa, come mantice, sotto alle costole, respirando di pancia, spingendo la cintura in fuori.

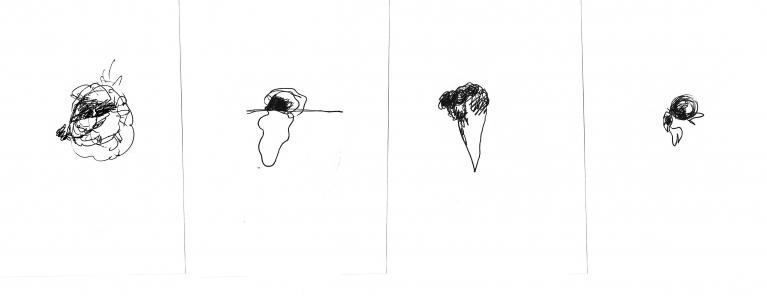

Quando ho questi piccoli malesseri mi concentro e cerco di visualizzarli con la mente, localizzarli e raggiungerli; quando ci riesco, nella foschia dei miei schermi interiori, mi sembra di vederli, come fossero davanti ai miei occhi: hanno quasi sempre l'aspetto di una piccola pietra nera o di un grumo scuro. Anche stavolta mi sono concentrato, ho chiuso gli occhi e ho cercato di visualizzare questo disagio al diaframma; poi ho provato a disegnarlo, sempre tenendo gli occhi chiusi, per capire cosa succedeva cercando di rappresentare la mia vista interiore (trovate la sequenza di disegni più in basso). Ho provato a disegnare questa sensazione perché mi interessava sapere come avrei rappresentato qualcosa che accade nel corpo e che la si può intravedere soltanto dentro la luce interiore della mente, dato che la funzione visiva era disattivata in quel momento, per via degli occhi chiusi. Mi pare di essere riuscito a proiettare su carta, attraverso il disegno, questi piccoli mali. La mano sapeva come e dove disegnare, pur non essendo guidata dagli occhi. Mi sembrava quanto mai semplice rappresentare il disagio che sentivo come uno scarabocchio nero (banale, mi son detto...), ma erano le linee che aggiungevo man mano a renderlo interessante e a farmi chiedere perché le stessi aggiungendo.

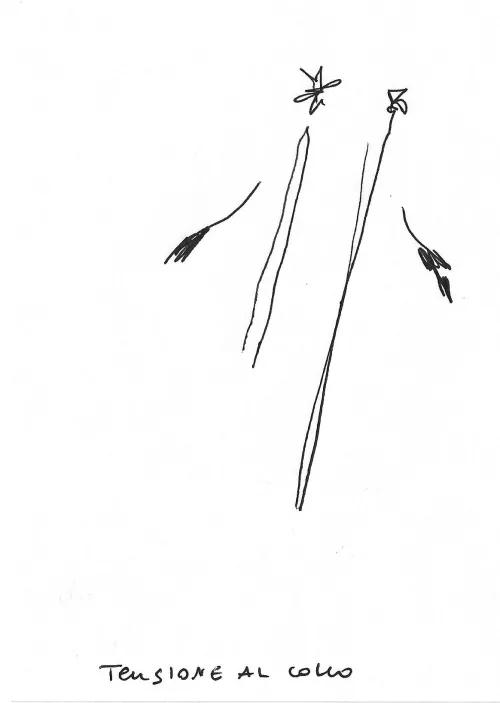

Così, mi sono concentrato su un altro fastidioso malessere che stavo avendo in quei momenti, ovvero una tensione che partiva dalla radice del mio cranio e si estendeva con dolore passando dalle scapole per scendere lungo la muscolatura dorsale. Il risultato è che ho disegnato, sempre ad occhi chiusi, il diagramma di questo dolore: le posizioni dei punti chiave erano corrette e così le loro proporzioni e distanze. Avevo individuato la sua forma e il suo percorso nel mio corpo: basta illuminare la bestia nascosta nell'oscurità per farla fuggire?

Questo esercizio semplice mi ha confermato ciò che penso da tanto, ovvero che non è solo la mente che disegna, non sono gli occhi, e nemmeno la mano, ma una sorta di spirito che risale dal profondo o che ritorna dall’oltre, e che col disegno riusciamo a rivelare e proiettare.

Oppure che è il corpo tutto che interviene e che, se lo lasciamo fare, vuole comunicare con noi, mostrandoci ciò che è interno e invisibile, ciò che è piccolo e ciò che intangibile, come le emozioni.

Nel 1991, in una giornata di primo autunno, Helmut ed Erica, due escursionisti tedeschi, marito e moglie, camminavano lungo un sentiero di montagna al confine tra l'Italia e l'Austria; quasi inciamparono in quella che, probabilmente, sembrò loro un'improbabile radice, marrone e secca come liquirizia. Quando si avvicinarono videro che quella cosa che sembrava un grande pezzo di legno contorto, in realtà era il corpo, mummificato, di un uomo; credettero dovesse trattarsi di un alpinista disperso in un lontano passato, forse di un morto, dei troppi, della Grande Guerra. Quel corpo aveva invece 5000 anni e se ne stava immobile, da così tanto tempo, dopo essere caduto per un'aggressione violenta che l'aveva ucciso.

Il ritrovamento della mummia delle Dolomiti è stato uno dei fatti archeologici più incredibili degli ultimi cinquant'anni in Italia. Sul suo corpo, la cui pelle è intatta, ci sono 61 segni incisi: sono antichi tatuaggi fatti con una tecnica che usava il carbone per coprirli e sterilizzarli.

Oetzi, questo il nome che gli abbiamo dato noi moderni, aveva un'artrite che forse aveva provato a curare proprio con quei segni, fatti fare in modo sapiente in alcune parti del corpo; degli studiosi hanno avuto la curiosità di provare a vedere se coincidono con alcuni punti dell'agopuntura cinese, scoprendo che sono proprio quelli necessari a stimolare i punti di pressione che potevano curare i suoi dolori, altri hanno ipotizzato che quei segni avessero una valenza magica e che fossero capaci, come un alfabeto, di comunicare con il corpo dolente.

Sono teorie affascinanti, ma se ci si spinge troppo in là, si rischia sempre di creare racconti kolosimiani, perdendosi in fanta-passati paradossali.

Però l'idea che il corpo produca e risponda a dei segni sembra essere molto antica, tanto da far sospettare che abbia un qualche fondamento. In effetti, devono aver pensato qualcosa del genere i Cristiani quando hanno deciso di tracciarsi una croce immaginaria passando il pollice sulla fronte, proprio lì, dove si schiude il terzo occhio.

Per verificare se il nostro corpo produce dei segni, basta abbassare le palpebre.

Dopo un po' che abbiamo creato il buio, appaiono dei fenomeni entoptici (quindi interni all'occhio, non provenienti dall'esterno e da un fenomeno sensoriale) chiamati Fosfeni. Sono segni colorati che accadono proprio dietro la palpebra, in uno spazio piccolo e chiuso, che forse sono la trama o l'interferenza sempre presente dietro il nostro processo di visione.

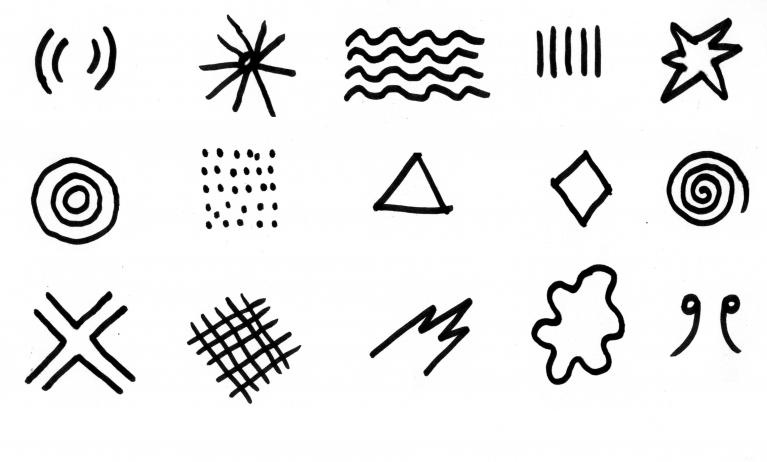

Appaiono a guisa di linee e forme colorate, zig zag, onde, cerchi e stelle, oppure di trame luminose e intrecci, a richiamare l’idea di un tessuto che sostiene la realtà, visibile solo in certe condizioni speciali.

I primi studi sui fosfeni fatti da Max Knoll negli anni 50, catalogano le tipologie morfologiche di questi fenomeni, disegnandoli in nero, come simboli misteriosi. Non sono dissimili dai segni che, nel Paleolitico, gli esseri umani tracciavano sulle pareti delle caverne, tanto da far supporre che questi non fossero altro che rappresentazioni di stati di allucinazione, dovuti ad una deprivazione sensoriale (come una lunga permanenza al buio) o il risultato di riti sciamanici, e quindi segni visibili in stati di coscienza alterati.

Quei segni non sono diversi da quelli che i bambini tracciano negli asili di tutto il mondo; sono simili a certi pattern che sono disegnati sulle stoffe o ai motivi scolpiti e dipinti sulle facciate delle chiese. Catturano la nostra attenzione, ci chiedono di seguirli nei loro percorsi, perdendoci: un invito ad entrare in stati contemplativi di non-pensiero.

Quando si è in silenzio e i pensieri si diradano, l'unica cosa che si può sentire è il rumore interiore del nostro corpo: il pompare del cuore e il contorcersi delle viscere, il sangue che scorre, e tutto quel pulsare continuo di organi e cellule che ci fa essere vivi. Questo è quello che raccontano i mistici quando si addentrano in stati meditativi profondi: entrano in contatto diretto con il corpo.

Tipologie di fosfeni identificati negli studi di Max Knoll degli anni 50.

Torniamo ad osservare i bambini negli asili.

Ci affascinano i loro disegni perché sembrano ripetere continuamente forme e modi uguali tra loro, tanto da far pensare ad un linguaggio visivo universale dovuto all’età (e non a luogo o epoca di nascita, cultura o estrazione sociale).

Ma da dove arriva allora quella sapienza?

Possiamo rischiare teorie che ci spieghino perché i bambini di tutto il mondo e, pare, di tutte le epoche, fino ad una certa età, disegnano tutti le stesse cose?

Questo interrogativo se lo pose, tra le prime, una psicologa americana, Rhoda Kellogg, poco dopo la seconda guerra mondiale, mettendosi a raccogliere e catalogare, per quasi vent'anni, migliaia di disegni fatti da bambini. Osservò il ripetersi di forme e stilemi che la colpirono molto, mentre i bambini sviluppavano le abilità necessarie al disegnare. Avendo studiato Jung, intuì che molte delle forme circolari che i bambini disegnavano potessero avere un significato simbolico e che fossero delle rappresentazioni semplificate del cosmo, come dei Mandala.

Disegno tratto da “The W.C. #57 Rhoda Kellogg Zine #2” del 2019.

A tre anni di età non sappiamo molto, certamente non conosciamo i mandala, la religione e non abbiamo mai sentito parlare di Jung, né di galassie. Le cellule del nostro cervello sono in continuo fermento, si rigenerano a ritmi vertiginosi, tanto che la nostra memoria non è proprio affidabile. Ci vorrà qualche anno per poter iniziare a comprendere il mondo, compresi i tanti linguaggi usati dagli adulti.

Perciò, si crede che per lo più i bambini molto piccoli, quando disegnano, non sappiano quel che fanno e che il disegno sia parte di un allenamento motorio e mentale. Eppure, vedendo cosa succede ad un bambino arrabbiato quando è davanti ad un foglio con in mano una matita, sorge il dubbio che il disegno possa essere una proiezione della psiche: scarabocchierà furiosamente, stringendo forte la matita, cercando di sfogare la sua rabbia disegnando, trasferendola sul foglio. Spostandola sul foglio e facendone una rappresentazione, quell’emozione negativa non soltanto sarà sfogata, ma sarà uscita dal corpo, depositata sul foglio.

Se si può esprimere la rabbia, ci saranno segni e modi di disegnare anche per rappresentare le altre emozioni.

Forte di questa idea che mi appare così affascinante e intrigante da sperimentare, nei miei corsi ho provato a far rappresentare dei concetti archetipici (vita, morte, energia, caos) e poi ho fatto disegnare alcune emozioni e stati d'animo. I risultati mi paiono sempre sorprendenti: alcune emozioni, probabilmente quelle primarie e più facilmente individuabili, vengono rappresentate nello stesso modo da tante persone. Una buona percentuale di persone rappresenta in modo simile alcune emozioni, usando dei semplici simboli grafici.

Quando guardo queste traduzioni, penso davvero che ci sia qualcosa che ci sfugge e che da sempre cerchiamo di afferrare, senza mai riuscirci pienamente. È una sapienza del corpo, che è capace di un linguaggio e quindi di esprimersi con dei segni? O è soltanto tutta una costruzione della mente, la quale genera incessantemente linee e punti per comporre l’esperienza del mondo visibile?

Confronto i risultati con l’idea della Formulazione di Arno Stern, che con la sua pratica sperimentale e sorprendente, osservata su centinaia di bambini che disegnano, suggerisce l'ipotesi che ci siano dei simboli archetipici nel patrimonio genetico di ogni essere umano e che quando li disegniamo è come se accedessimo ad una conoscenza ancestrale e universale.

Mi affascina l’idea che sia l'emozione stessa a farsi segno.

In Sud Africa, degli attivisti fecero disegnare e dipingere, a persone affette da AIDS, delle "body maps" ovvero silhouette umane a grandezza naturale, da riempire di segni e colori per raccontare i traumi e le cicatrici che si portavano dentro.

Ndeka, una ragazza che aveva partecipato al progetto, raccontava così la propria proiezione disegnata: “quando vedo questa immagine, mi sento molto più felice solo perché quando la guardo, vedo ciò che non riesco a vedere quando mi guardo allo specchio. Questa immagine è come una radiografia”.

Il disegno viene usato come microscopio interiore, come sonda endoscopica, per stanare la memoria del corpo.

Senza conoscere questa pratica di ricerca sociale, avevo sperimentato il metodo del ricalco della forma del corpo e della mappatura delle emozioni proprio lo scorso anno, durante lo Scarabocchi Festival di Novara. Quei simulacri disegnati, sui quali ognuno dei partecipanti aveva proiettato se stesso, compresi i segni del proprio inconscio, continuano ad emergere potenti dalla mia memoria. Li avevo fotografati diligentemente, uno ad uno, da solo, nel magazzino ricavato nel retro del bistrot, il giorno successivo al corso. Ricordo distintamente che ogni volta che prendevo uno di quei grandi fogli di carta, dove erano disegnate le silhouette, mentre li stendevo sul pavimento per fotografarli, sentivo come lo spazio colmarsi d'aria più densa. Mi sembrava che quei simulacri, con le loro membra scarabocchiate, stessero liberando ciò che quei segni significavano: emozioni e memorie di corpi e menti che non conoscevo e con i quali avevo passato appena un paio d'ore. Sembravano salire potenti dai fogli e avvolgermi: ero massa inerte avvolta dai fantasmi, i segni nel loro fisso dinamismo mulinavano spirito tutto intorno a me.

Mi chiedevo se le persone che il giorno addietro avevano partecipato al mio corso si erano per caso accorte che, in quella domenica mattina, mentre io fotografavo i loro ricalchi carichi di segni, il loro corpo si era fatto più leggero, una differenza impercettibile, pochi grammi, perché qualcosa – un’essenza invisibile – si era staccata da loro il giorno prima ed era rimasta attaccata a questi simulacri, ingannata dalla loro somiglianza.

Sapevano che io, una volta che li avessi guardati con attenzione, avrei potuto vedere ciò di cui erano fatti?

Tutti pensano che gli scarabocchi non vogliano dire niente.

Di quante cose lo pensiamo, solo perché sono mute?

Leggi anche: