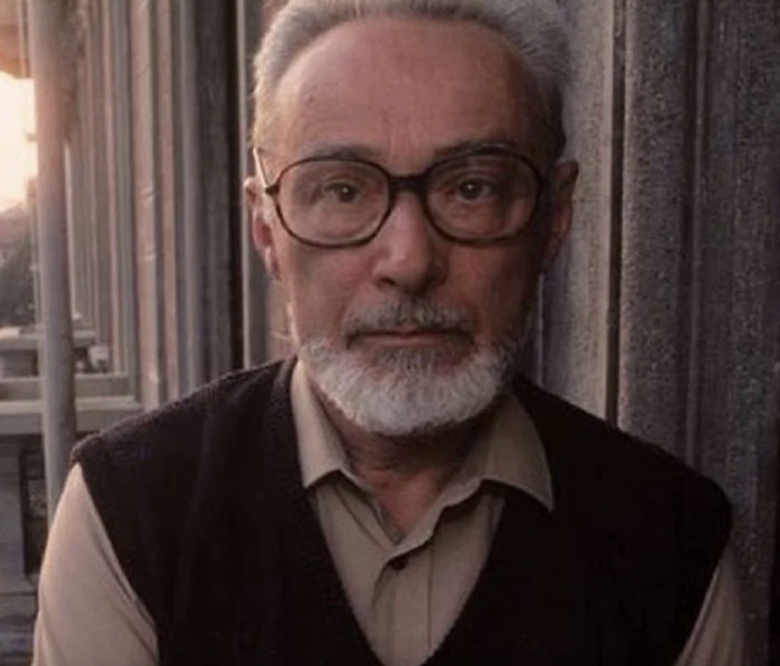

Primo Levi al tempo di Gaza

Negli ultimi vent’anni mi è capitato in parecchie occasioni di parlare di Primo Levi. Il taglio degli interventi poteva variare anche molto, ma non ho mai avvertito la necessità di premettere considerazioni sul conflitto arabo-israeliano. Mi pareva evidente – anzi: era evidente – che il genocidio perpetrato dal Terzo Reich era un argomento autonomo rispetto alle vicende politiche successive. Che all’indomani della Seconda guerra mondiale la tragedia della Shoah sia stata considerata un fattore che rafforzava la plausibilità e l’urgenza del progetto sionista, era – è – un discorso diverso; e lo stesso vale sia per la serie di guerre che hanno opposto Israele ai suoi vicini arabi (1948, 1956, 1967, 1973), sia per le complesse, drammatiche vicende che hanno caratterizzato il rapporto fra Israele e le varie formazioni politico-militari palestinesi, da al-Fatah a Hamas. Oggi però la situazione è cambiata. La guerra di Gaza dura da troppo tempo, è stata e continua ad essere troppo sanguinosa per essere ignorata quando si parla di un autore che ha legato il suo nome alla denuncia dei crimini contro l’umanità. Fatte salve alcune fondamentali distinzioni – fra il governo israeliano e l’insieme della popolazione, fra la realtà politica di Israele e l’identità ebraica, fra antisionismo e antisemitismo, fra ideologie razziste e valutazioni sulla condotta di uno Stato – sento che, ora come ora, un discorso su Primo Levi dovrebbe muovere da una considerazione di principio. Non basta dire che «israeliano» e «ebreo» non sono sinonimi, o che le controversie geopolitiche del presente sono altra cosa dalla persecuzione storica delle minoranze. Occorre anche domandarsi quale sarebbe l’atteggiamento del massimo testimone dello sterminio nazista di fronte alla situazione attuale (ricordo l’utile contributo offerto nel 2017 da Alessandra Raimondi su queste pagine). Ebbene, io sono convinto che Primo Levi, oggi, non avrebbe la minima esitazione a condannare con fermezza la politica del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati.

Così si legge nella premessa in prosa di Se questo è un uomo: «A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi, come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager». Sostituite alla parola «straniero» la parola «palestinese» e avrete un’approssimazione abbastanza plausibile alla strategia politica dell’attuale governo israeliano.

Primo Levi è mancato nel 1987. Cinque anni prima, il 6 giugno 1982, il primo ministro israeliano Menachem Begin aveva ordinato l’invasione del Libano. L’occasione dell’attacco fu l’attentato contro l’ambasciatore di Israele a Londra, Shlomo Argov, avvenuto il 3 giugno 1982, da parte del gruppo che faceva capo a Abu Nidal, ostile all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat. Dopo tre mesi di coma il diplomatico riprese coscienza, ma rimase paralizzato (morirà, cieco, 21 anni più tardi). La ragione di fondo dell’operazione – battezzata «Pace in Galilea» – consisteva però nell’annoso scontro con l’OLP, che usava le sue basi nel Sud del Libano per colpire il Nord di Israele. In Occidente, non pochi esponenti del mondo ebraico non esitano a condannare l’invasione. Il 16 giugno in Italia esce sulla «Repubblica» un appello intitolato Perché Israele si ritiri. Primo Levi è uno dei primi firmatari, tra i quali figurano anche Edith Bruck, Natalia Ginzburg, Ugo Caffaz, David Meghnagi. In quel drammatico 1982 l’evento più grave accade il 18 settembre, quando, in una zona strettamente controllata dall’esercito israeliano a ovest di Beirut, un gruppo di miliziani falangisti compie una strage di palestinesi e di sciiti libanesi nel quartiere di Sabra e nel campo di Chatila. Il numero delle vittime non è mai stato accertato: le valutazioni oscillano tra 750 e 3500.

Pur dichiarandosi estraneo al sionismo, nel corso dei numerosi interventi seguiti all’invasione del Libano Primo Levi afferma di comprendere le ragioni storiche della formazione dello Stato di Israele e respinge con forza ogni equiparazione tra la sorte dei palestinesi e quella degli ebrei sotto il nazismo; tuttavia deplora con altrettanta energia la deriva nazionalista e militarista – e anche «larvatamente fascista» – della politica israeliana (intervista a Alberto Stabile, «la Repubblica», 17 giugno 1982, ora in Opere complete, a cura di Marco Belpoliti, vol. III: Conversazione e interviste, Einaudi, Torino, 2018, p. 272). Queste posizioni sono ribadite negli interventi successivi (ad es. Si è offuscata la luce della stella d’Israele, intervista di Stefano Jesurum, «Oggi», 14 luglio). Dopo il massacro di Sabra e Chatila esce sulla «Repubblica» del 24 settembre un’intervista di Giampaolo Pansa, in cui l’autore di Se questo è un uomo sostiene che Begin si dovrebbe dimettere. I motivi sono due, uno morale e uno politico. «Quello morale è il seguente: neppure una guerra giustifica la protervia sanguinosa che Begin e i suoi hanno dimostrato. L’argomento politico è altrettanto netto: Israele sta rapidamente precipitando nell’isolamento totale. È un fatto tremendo, mai accaduto prima d’oggi. A questo punto, la conclusione è scontata: neppure la ragion di Stato, che spesso Begin e Sharon invocano, può giustificare le ultime decisioni del governo di Israele» («Io, Primo Levi, chiedo le dimissioni di Begin», op. cit., p. 304).

Inoltre, rispondendo a una domanda precisa, dichiara che per Begin «fascista» è una definizione appropriata: «Credo che lo stesso Begin non la rifiuterebbe. È stato allievo di Jabotinski: costui era l’ala destra del sionismo, si proclamava fascista, era uno degli interlocutori di Mussolini. Sì, Begin è stato un suo allievo» (p. 306). Così come, potremmo aggiungere, Netanyahu è stato un allievo di Begin. Sta di fatto che nel 1983 Begin effettivamente si dimetterà, ma solo a causa della crisi economica. L’anno successivo, in una conversazione con Gad Lerner edita dall’«Espresso» (Se questo è uno Stato, 30 settembre 1984), Levi ripete l’idea – oscillante tra l’affermazione e l’auspicio – che il baricentro dell’ebraismo sia fuori da Israele, nella Diaspora: «il meglio della cultura ebraica è legato al fatto di essere dispersa, policentrica» (op. cit., p. 465).

Nessun dubbio, quindi, a mio avviso, su quale sarebbe stato il giudizio di Primo Levi sulla politica di Benjamin Netanyahu. I numeri della strage di Sabra e Chatila impallidiscono di fronte a quelli della guerra di Gaza: ormai quasi 60.000 palestinesi uccisi, 800 dei quali in prossimità dei siti dove opera la Gaza Humanitarian Foundation, che dall’inizio dello scorso giugno ha assunto il monopolio sulla distribuzione degli aiuti, compito al quale adempie con plateale (e verosimilmente non ininitenzionale) inefficienza. Ovviamente, Levi avrebbe appreso con orrore e raccapriccio, e condannato senza la minima riserva, l’atroce pogrom del 7 ottobre 2023. Ma se ai suoi occhi la ragion di Stato non giustificava la politica di Begin nel settembre 1982, meno che mai avrebbe potuto giustificare quella di Netanyahu ai giorni nostri.

A proposito del 7 ottobre, credo occorra aggiungere una considerazione. Che Israele reagisse con durezza era dato da tutti per scontato. Presto, però, il numero delle vittime palestinesi s’è avvicinato a quello degli israeliani uccisi quel giorno; lo ha raggiunto, lo ha superato; è diventato il doppio, il triplo. Molti commentatori hanno allora iniziato a ripetere che la risposta israeliana, pur in linea di principio legittima, era «sproporzionata». Confesso che per parecchio tempo questo argomento non mi è parso risolutivo. Certo, la sproporzione era fuori discussione se si considerava il rapporto fra il numero degli israeliani uccisi il 7 ottobre e quello dei palestinesi uccisi nelle settimane successive da Tsahal o, se si preferisce, dalle IDF (Israel Defense Forces). Ma facendo riferimento, anziché alle conseguenze di quelle iniziative militari, alle loro motivazioni, agli obiettivi che perseguivano, il discorso inevitabilmente cambiava. Il fine dichiarato di Hamas e dei suoi alleati era (e continua ad essere) la distruzione dello Stato di Israele: quindi Israele, dopo tutto, si stava difendendo, reagiva a un’aggressione.

Questo argomento ha perso ora ai miei occhi ogni valore. La strage infinita dei gazawi – alla quale si sono tempestivamente aggiunte nuove violenze e sopraffazioni sempre più brutali da parte dei coloni contro i palestinesi della Cisgiordania – non risponde più da tempo ad alcuna logica, ad alcun fine concreto e ragionevole di sicurezza. Hamas ha subìto sul piano militare perdite enormi, ha perso il controllo della grande maggioranza del territorio della striscia: tanto dovrebbe bastare, almeno per i tempi di una politica razionale. Del tutto irrealistica invece (e sostanzialmente ipocrita, e pretestuosa) è la pretesa del governo Netanyahu di azzerare in maniera completa e definitiva il rischio di azioni ostili da parte dei palestinesi. Massacrare decine di migliaia di civili innocenti significa seminare imperituro odio nei superstiti. Negare a un popolo ogni speranza per il futuro significa renderselo nemico per sempre.

Mentre scrivo queste righe, sulle prime pagine dei giornali si parla, per l’ennesima volta, di ipotesi di tregua. Ma Netanyahu ha ripetuto fino alla noia che gli obiettivi del suo governo sono due: distruggere Hamas e portare a casa gli ostaggi. Ora, anche un bambino capisce che una cosa esclude l’altra. Su questa base nessun accordo è possibile. Così stando le cose, la guerra può terminare solo con l’espulsione degli abitanti da Gaza, o con il loro sterminio – oppure, beninteso, andare avanti all’infinito.

Prima di proseguire occorre fare una riflessione di carattere storico. A Gaza, com’è noto, Hamas aveva assunto il comando dal 2006, estromettendo l’Autorità Nazionale Palestinese, istituita con gli accordi di Oslo (1993-95). Ciò è avvenuto con l’appoggio, nemmeno tanto nascosto, della destra israeliana: il cui obiettivo principale era appunto di rendere irrealizzabili gli accordi di Oslo, con cui Yitzhak Rabin (l’ultimo grande statista della storia di Israele) aveva intrapreso, insieme al ministro degli esteri Shimon Peres, la via del compromesso con l’OLP di Yasser Arafat. Il percorso si presentava difficile, irto di insidie: ma era stato finalmente avviato. Dare una speranza alla pace, perché una soluzione pacifica è meglio di una guerra permanente: questa la scelta di Rabin. Senonché la destra israeliana, dove il Likud aveva (e tuttora ha) un ruolo egemone, lo considerò un traditore, e armò la mano assassina di Yigal Amir. Dopo la morte di Rabin (4 novembre 1995), il capo del partito che deve essere considerato come il mandante morale del delitto, Benjamin Netanyahu detto Bibi, diventa l’anno dopo, per la prima volta, capo del governo. E poiché la pietra angolare della sua politica è il rifiuto degli accordi di Oslo, mira senza esitazioni a indebolire in ogni modo l’Autorità Nazionale Palestinese (l’organismo politico di rappresentanza degli abitanti di Cisgiordania e Gaza che con la sua stessa esistenza prefigurava l’aborrita soluzione «due popoli, due Stati»). La manovra è riuscita perfettamente, tant’è che l’ANP ha ceduto il passo a organizzazioni estremiste, spesso legate a doppio filo al fondamentalismo islamico.

Detto in altri termini, lo spazio politico di Hamas è stato creato intenzionalmente dalla destra israeliana per allontanare la prospettiva di una soluzione pacifica. L’intransigenza criminale di Yahya Sinwar, leader di Hamas fino alla sua uccisione (16 ottobre 2024) e ideatore, a quanto sappiamo, dell’assalto del 7 ottobre 2023, è il risultato della scelta del Likud di rendere impossibile ogni compromesso. Forse molti l’hanno dimenticato, ma per qualche anno (grosso modo, fra il 2020 e il 2022) la questione palestinese era quasi uscita dai radar della comunicazione mediatica. Il processo di pace era bensì interrotto, ma non si verificavano incidenti particolarmente gravi, tant’è che un osservatore superficiale avrebbe potuto riportarne l’impressione di una relativa stabilità. Così non era, perché i nemici di Israele si preparavano segretamente all’attacco. La destra israeliana sembrava invece aver raggiunto il suo scopo: una soluzione «sudafricana» – s’intende, del Sudafrica prima di Nelson Mandela – secondo l’implicito modello dell’apartheid, con i palestinesi sottomessi, divisi, prigionieri dell’arcipelago di territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza. È necessario precisare che si è trattato di un errore politico madornale? Prima di prendere decisioni e compiere atti degni di un un criminale di guerra, Benjamin Netanyahu è stato, e continua a essere, un politico drammaticamente miope e mediocre. Sotto la sua guida, Israele è diventato a pieno titolo quello che Primo Levi temeva stesse diventando nel 1982: secondo l’impeccabile definizione di Anna Foa, ha compiuto un autentico suicidio morale (Il suicidio morale di Israele, Laterza, Bari, 2024). Nessun leader israeliano – nemmeno Ariel Sharon, corresponsabile del massacro di Sabra e Chatila, che nel 2005 si era tuttavia risolto a evacuare la striscia di Gaza – aveva mai fatto tanto per screditare Israele agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, per sfigurarne e deturparne l’immagine.

Primo Levi, dicevamo. Nel 1982 fu lui stesso a sottolineare la circostanza che l’invasione del Libano aveva avuto luogo mentre lui si accingeva a una visita ad Auschwitz, e questo gli aveva causato un particolare turbamento (Primo Levi: «Sono lacerato e deluso», intervista di Valeria Gandus, «Panorama», 5 luglio 1982, p. 281). Ora, mentre scrivo, sembra che i media internazionali si siano perfino stancati di contare i morti palestinesi. I bombardamenti israeliani sembrano appartenere al normale corso delle cose: nemmeno il fatto che ogni giorno decine e decine di gazawi siano uccisi dalle IDF mentre cercano di avvicinarsi ai siti dove vengono distribuiti viveri fa più notizia. La disumanizzazione della popolazione di Gaza, dunque, può dirsi compiuta.

Considerate se sono uomini ancora, uomini e donne, questi che rischiano di morire mentre cercano di procurarsi un pezzo di pane. Il cerchio si è chiuso: gli eredi (virtuali o autentici) delle vittime della Shoah hanno tradito quella memoria storica, sono passati dall’altra parte. A ispirare la politica di Israele è ormai il dettato del Vecchio Testamento, dove si possono leggere brani come questo (Samuele I, 15, 2-3): «Così dice il Signore degli eserciti: Ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, ciò che gli ha fatto per via, quando usciva dall'Egitto. Va’ dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini» (versione della C.E.I.). Questa è Gaza. Meditate che questo è stato: è stato, avviene e continua ad avvenire.

Oggi Israele si specchia nei suoi nemici storici: Hamas, Hezbollah, gli ayatollah iraniani. Gli uni e gli altri non concepiscono altra soluzione al conflitto se non l’eliminazione totale del nemico. Di fatto, nella storia della ormai secolare contesa fra palestinesi e israeliani, il dato che spicca negli ultimi lustri è questo: entrambi i popoli si sono affidati a dirigenti politici la cui strategia è imperniata sulla guerra. Con la differenza che i palestinesi, che non abitano in uno Stato sovrano, hanno potuto votare una volta, nel 2006, mentre i cittadini israeliani hanno avuto molte occasioni per esprimere la propria volontà politica. Il fatto che Israele sia una democrazia dovrebbe essere considerata a questo punto come un’aggravante. Se tale è lo stato delle cose, dalle nostre parti possono poi accadere episodi al limite della comicità, come i ripetuti rifiuti del governo Meloni di applicare qualunque misura concreta contro Israele perché (udite, udite!), così facendo, si comprometterebbero le possibilità di dialogo: come se il governo israeliano avesse mai dato il minimo peso ai consigli o alle critiche degli alleati europei, come se le dichiarazioni di Antonio Tajani al Tg1 turbassero i sonni di Netanyahu o dei suoi accoliti, come Itamar Ben-Givr e Bezalel Smotrich (ministri rispettivamente della sicurezza nazionale e delle finanze, entrambi leader di piccoli partiti religiosi da cui dipende la maggioranza alla Knesset).

Primo Levi invitava a considerare, meditare, ricordare. Gaza non è Auschwitz, d’accordo, ed è bene evitare confusioni improprie. Non di meno, i 1200 israeliani uccisi il 7 ottobre – a cui bisogna aggiungere gli ostaggi morti nei mesi seguenti – e i 60.000 palestinesi uccisi dall’8 ottobre in poi hanno eguale titolo per essere ricordati il 27 gennaio. Questa è la ragion d’essere del Giorno della Memoria: che non è riducibile alla semplice commemorazione delle vittime di uno sterminio fra i tanti perpetrati nella storia umana, ma rivolge ai contemporanei un monito solenne contro gli abominî prodotti dalla negazione dell’umanità dell’altro – la grande lezione che ci ha lasciato Primo Levi. Non ci illudiamo che all’interno dello Stato di Israele qualcuno sia d’accordo. Ma confidiamo che l’ebraismo della Diaspora possa esprimere posizioni diverse.

Leggi anche:

Alessandra Raimondi | Il nuovo volume della collana Riga / Primo Levi e Israele

Gad Lerner | Se questo è uno Stato. Intervista a Primo Levi