L'ultima estate di Jean-René Huguenin

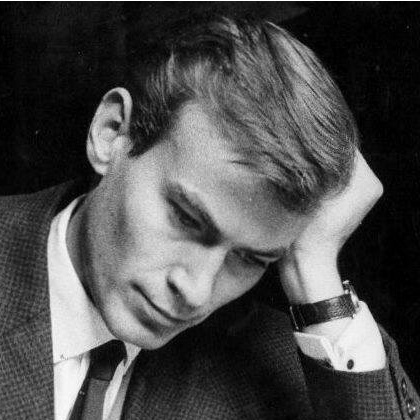

Se fosse vissuto più a lungo probabilmente oggi ricorderemmo il suo nome al pari di Camus o Vian: si chiamava Jean-René Huguenin, l’enfant prodige della letteratura francese. Scrisse un unico libro, La Côte sauvage, prima di morire in uno schianto fatale con la sua auto nell’ultimo sabato d’estate.

Era il 22 settembre del 1962, l’autunno si profilava all’orizzonte ma ancora non era cominciato, la trama della vita di Jean-René Huguenin si arrestava bruscamente a soli ventisei anni di età. Di lui restano numerosi scritti, pagine di diario, vari articoli pubblicati su La Table Ronde e la rivista Arts e quel solo romanzo, omaggiato dalla critica e applaudito tra gli altri da Mauriac e Gracq, che inaugurava una illustre carriera letteraria stroncata da un destino beffardo.

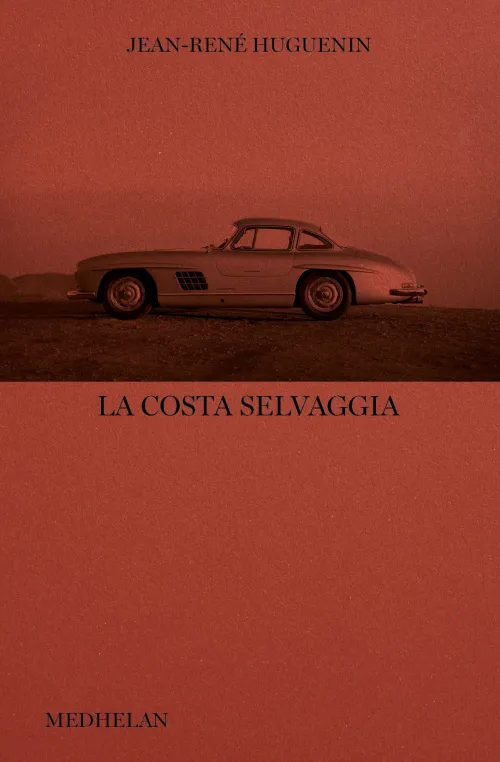

Edito da Seuil nel 1960 La costa selvaggia di Huguenin può essere ritenuto controverso al pari di Lolita di Nabokov, uscito clandestinamente sempre a Parigi presso l’editore Olympia Press appena cinque anni prima, nel 1955. Ma, a differenza del capolavoro di Nabokov che avrebbe destato vero clamore in seguito alla sua pubblicazione negli Stati Uniti, l’opera prima del giovane francese non passò inosservata. Da tempo il mondo letterario attendeva il debutto di Jean-René, rampollo della buona borghesia parigina che si era già fatto notare esordendo a soli diciotto anni con collaborazioni presso varie testate e sembrava essere alla ricerca della propria voce di scrittore. L’avrebbe trovata, infine, dando alla luce quel romanzo misterioso, singolare, quasi maledetto. La costa selvaggia appare oggi in una nuova edizione italiana nell’accurata traduzione di Marco Settimini per la casa editrice milanese Medhelan.

La copertina, color terra bruciata, sembra custodire un segreto: raffigura infatti una Mercedes-Benz 300 SL modello “Ali di gabbiano”, a uno sguardo ingenuo potrebbe apparire come un riferimento al viaggio o a una partenza on the road, in realtà è un simbolo che racchiude l’epilogo della vita dell’autore che, proprio a bordo di quell’auto, avrebbe concluso i suoi giorni sbandando ad alta velocità e scontrandosi frontalmente con una Peugeot 404 che proveniva dalla direzione opposta. Entrambi i conducenti morirono sul colpo: sull’auto francese c’era un coltivatore di sementi della Mayenne, mentre al volante della cabriolet tedesca – la Mercedes 300 SL “Ali di gabbiano” – era alla guida proprio Jean-René, il giovane scrittore figlio di un noto professore di medicina, che aveva approfittato della bella vettura prestatagli da un amico. Appena qualche anno prima, sul suo Journal, Huguenin aveva annotato una frase che ora appare come una premonizione terribile:

«Scriverò qualche romanzo, poi scoppierò come un fuoco d’artificio».

Peccato che di romanzo ce ne avrebbe lasciato soltanto uno, chissà cos’altro avrebbe potuto scrivere; ci sono vite ardenti che si consumano nel fulgore bruciante della loro stessa fiamma.

La costa selvaggia è davvero una strana storia, in cui si avverte il presagio impalpabile della fine sin dall’inizio. Qualcosa di occulto sembra legare in modo indissolubile il libro al triste destino del suo autore ed è racchiuso nel ritornello rimbaudiano «Di già l’autunno!» che si insinua tra le pagine di La Côte sauvage come un presentimento. Il libro è ambientato in un’estate sulla costa bretone, che tuttavia non ha nulla di «invincibile» per dirla alla Camus, anzi, è costantemente insidiata da chiaroscuri, sospensioni, dissolvenze.

Sponde di ginestre, ripide scogliere e poi il mare che appare all’improvviso, svelandosi con un coup de théâtre, alla fine della spiaggia. La parabola dell’estate – e la parentesi vacante che essa contiene – determina il principio e la conclusione dell’intera vicenda, già in partenza segnata da un ritorno inatteso e dallo spettro di un’inevitabile separazione.

Dopo il servizio militare Olivier torna nella casa di famiglia in Bretagna per il periodo estivo e scopre che la sorella, Anne, è promessa sposa all’amico d’infanzia Pierre. «Il mio migliore amico… il mio solo amico. Non potevi scegliere di meglio» nonostante le premesse è chiaro fin da subito che Olivier non approva l’unione e, anzi, cerca di ostacolarla. Il matrimonio incombe con l’arrivo di settembre e la già stabilita partenza di lei, che tuttavia il fratello intende scongiurare a ogni costo come se volesse mantenere Anne segregata nel regno della loro infanzia ed eternamente legata a lui.

Man mano che la trama si infittisce la «luce sorda della sera» prende il sopravvento sullo splendore diafano del sole e ogni cosa sembra in procinto di smettere di essere ciò che è, di mutare la sua forma, di compiere una metamorfosi, proprio come la forza dell’estate declina nel languore dell’autunno. I chiaroscuri e le ambiguità, del resto, abitano tutti i personaggi della storia senza distinzione. Lo stesso protagonista, Olivier, appare nella penombra sin dall’incipit «si è avvicinato nella sera senza che lei lo oda» e pare tendere un agguato alla sorella, le prime parole a lei rivolte sono: «Hai avuto paura, Anne?». Lo scherzo viene sventato, eppure sembra nascondere dell’altro; alcune pagine più avanti, non a caso, il discorso sulla paura tornerà e sarà più torbido, carico di pathos «È vero che ho paura di te, disse Anne. Eppure ti amo, avrei voluto che vivessimo insieme sempre, senza invecchiare…».

Al centro della trama vi è proprio questa relazione ambigua, morbosa, tra i due fratelli, il cui nodo non viene mai sciolto del tutto e continua a stringersi in un crescendo di tensione e intensità. Huguenin, però, non giudica mai i suoi personaggi né tenta di giustificare le loro azioni, si limita a narrare una vicenda controversa raggiungendo picchi di romanticismo e malinconia grazie a una prosa carica di lirismo, in grado di condensarsi in certe espressioni magnifiche «sembra che questa stanza non sia stata abitata da altri che dal tempo». La narrazione presto avviluppa il lettore nelle sue spire e lo travolge con il suo incanto oscuro, la cui atmosfera appare sempre in bilico tra trionfo e tenebra. Il sentimento che lega Olivier alla sorella non viene mai dichiarato esplicitamente, ma si esprime in un crescendo che in alcune pagine raggiunge vertici prodigiosi di climax attraverso l’uso insistito della ripetizione:

«Le ginocchia di Anne – le nuvole del cielo. Le ginocchia di Anne, il bordo arrotolato del suo vestito bagnato – il cielo».

È un amore proibito, di fatto mai del tutto ammesso o svelato; eppure è un amore sbagliato? Di fronte alla poeticità di quanto narrato e all’abilità dell’autore nello scandagliare la psicologia dei personaggi ogni valutazione soggettiva o obiezione viene meno e, dopotutto, quando la letteratura giunge alla sospensione del giudizio di certo esaudisce la sua funzione più alta.

È comunque un amore. Nel rinnegarlo Olivier e Anne sembrano fare violenza a sé stessi in una continua lotta e in un vano esercizio di repressione da tragedia greca perché, per quanto loro sfuggano, la passione illecita li attende al varco. In queste pagine siamo spesso sull’orlo dell’illecito, eppure non accade nulla di contrario alla morale: ciò che viene narrato è un attaccamento profondo, disperato e quasi selvaggio, che tende a indagare le dinamiche oscure del desiderio. Il massimo fulgore dell’estate corrisponde con l’apice della tensione raggiunta nel rapporto tra i due protagonisti, quando l’amore sfuma nella paura in un binomio inscindibile di eros e thanatos: «Ebbene Anne, dice a voce alta nel buio, hai paura di me»; poi, con le prime avvisaglie d’autunno, il macabro ritrovamento di un’ape morta sul davanzale e l’odore dei frutti di settembre, tutto si avvia precipitoso verso la conclusione.

La morte è l’altra protagonista, sotterranea, non manifesta, del romanzo: viene nominata più volte, a un certo punto Olivier riflettendo la accosta persino alla sua inconfessabile passione «per scoprire che il mio strano amore non era che una maniera di avvicinare la morte?».

A un’analisi più attenta il vero tema di La costa selvaggia, in fondo, non è l’amore proibito o incestuoso tra fratelli – argomento, tra l’altro, ormai sdoganato nella letteratura francese sulla scorta di Jean Cocteau e Roger Nimier – ma la riflessione sulla morte. È un leitmotiv costante che si spazia nei pensieri di Olivier, nel ricordo del padre soldato e della Seconda guerra mondiale, e vibra con un sentore d’angoscia in un’estate ammantata di tenebra. «Il mese di agosto, per lui, è davvero la fine». Dunque settembre si annuncia, da subito, come il tempo finale, la data da rimandare, da temere, che infatti è anticipata da infausti presagi e da un presente che presto sbiadisce nel passato «come se già non contemplasse più il mare, ma il ricordo del mare…».

L’impossibilità dell’amore per Anne, tra l’altro magnificamente espressa nella frase pronunciata da un impotente Olivier dilaniato dal desiderio «Non posso… appiccare fuoco al mare», traduce nel profondo l’incapacità di abbandonare la giovinezza e la leggerezza del vivere. Entrambi i protagonisti sanno che la fine dell’estate li separerà per sempre, che quella sulla costa bretone sarà la loro ultima vacanza e, così, sembrano danzare sull’orlo della notte. Le nozze con Pierre segneranno la fine dell’innocenza di Anne e, per Olivier, l’inizio di una sconfinata solitudine, la separazione definitiva.

«Non ci sarebbero più state per loro delle vacanze bretoni tra quella sera e la loro morte. Ballavano e morivano». La nostalgia è la cifra nascosta della scrittura di Huguenin che si avvale di espressioni poetiche, insiste sulle ripetizioni, le sinestesie e riesce così a raggiungere un’estrema intensità. Ecco, c’è molta intensità in questo libro, un’intensità rara, che riesce a farci commuovere persino di fronte alla più indicibile delle passioni di cui avvertiamo non l’errore o l’orrore, ma soltanto un’autenticità insostenibile nel dolore.

«Entrare infine con lei nei paradisi del mare senz’averla mai lasciata. Ma si alzò da solo – camminò da solo fino alla linea bianca dell’acqua, si voltò – e soffrì».

La costa selvaggia è il racconto nero di un’estate bretone, ma anche dell’attraversamento di una soglia. Ciò a cui il protagonista sta dicendo addio, sulla linea sconfinata della sabbia, è alla sua giovinezza che, dopotutto, è proprio come un desiderio che non si avvera mai. Nel rapporto fusionale con la sorella si manifesta in realtà l’anelito di un impossibile ritorno all’infanzia; eppure, osservando bene, tutti i bambini narrati in queste pagine sono in qualche modo insidiati dall’età adulta, inseguono una barchetta blu smarrita tra le onde oppure si volgono indietro gettando un ultimo sguardo bramoso verso il mare, sono attraversati da un rimpianto e, con dispiacere, dicono addio all’estate.

Lo stesso protagonista, Olivier, sembra non aver mai fatto veramente pace con la sua infanzia turbata dalla scomparsa del padre e dai «giorni nauseabondi, farseschi» della guerra capace di svelare l’altro lato dell’umanità. Non è difficile scorgere in lui un pallido riflesso dello scrittore che lo ha tratteggiato, Jean-René Huguenin.

Nel 1960 Julien Gracq, l’acclamato autore di La riva delle sirti, fu il primo a festeggiare l’uscita di La costa selvaggia con una recensione entusiasta lodando il «romanticismo intrinseco» presente nel libro. Alcuni anni prima Gracq era stato insegnante di Huguenin presso il liceo Claude-Bernard e lo avrebbe ricordato per sempre come un «allievo tenebroso», ma anche temerario, capace addirittura di camminare a piedi per miglia per intervistarlo e poi subito ripartire per raggiungere la fidanzata in Bretagna. I due estremi inconciliabili del carattere di Jean-René trovano perfetta espressione nel bel ritratto che ne fece Gracq: «Era un grande bambino triste». Sembra quasi un ossimoro, eppure riesce a racchiudere la moltitudine di un’anima. Uno spirito del genere poteva solo generare un’opera dalla malinconia incantatoria. Tutti i bambini descritti in La costa selvaggia sono tristi e lo stesso protagonista, che bambino non è, rifugge la vecchiaia e sembra vivere come cristallizzato nella propria purezza: «Il tempo passerà. Non scriverà alcun libro. Il tempo passerà. Non invecchierà nemmeno: malgrado le rughe, il suo viso conserverà la sua freschezza di pelle, e come un’aria di giovinezza incompiuta…»

La memoria dell’eterno “giovane autore” della letteratura francese oggi, oltre sessant’anni dopo la sua morte improvvisa, è mantenuta viva dal Premio Huguenin dedicato agli scrittori esordienti il cui tono corrisponda «all’intransigenza, all’insolenza e all’avanguardismo di Jean-René Huguenin». La giuria è composta da dodici membri ed è presieduta da una presidente d’eccezione: Jacqueline Huguenin, la sorella di Jean-René.