Maria Corti romanziera

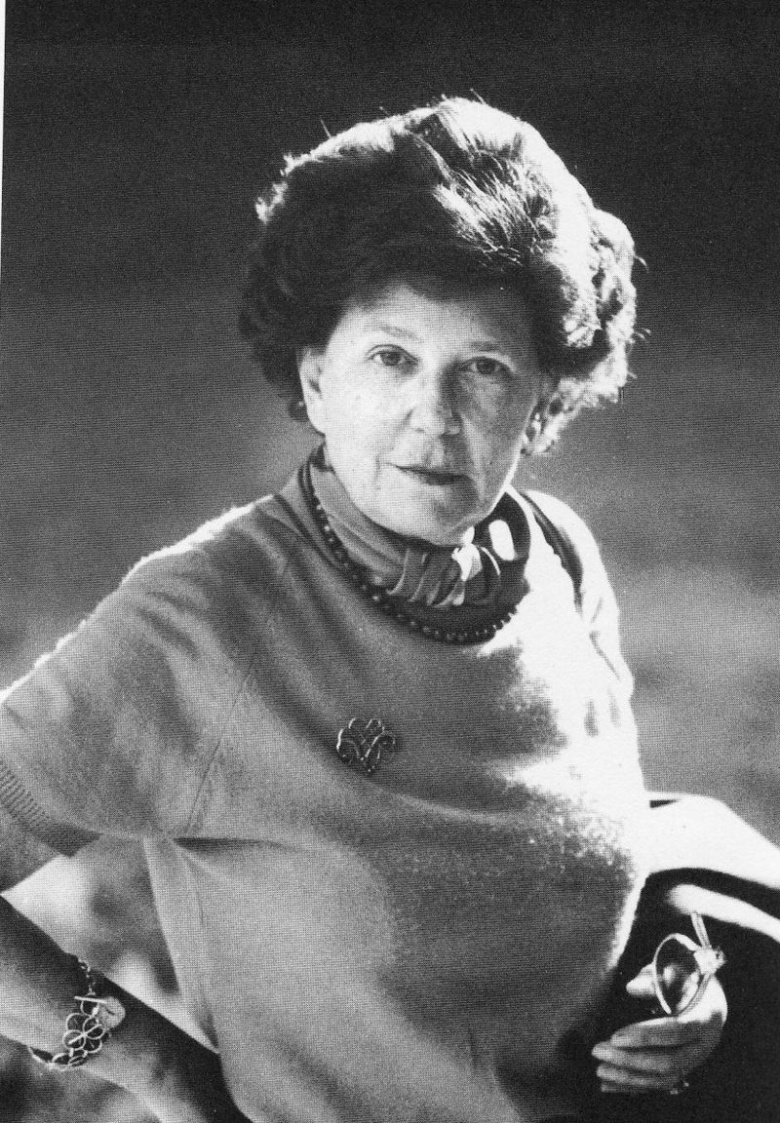

Non ho mai avuto la possibilità di conoscere Maria Corti di persona – e me ne rammarico molto – per quanto il suo nome sia stato una delle presenze nei miei anni universitari, accostato soprattutto agli esercizi di filologia che per me, arrivato a Milano nei primi anni Ottanta, suonava come una parola rara, una specie di malattia da nascondere o da cui fuggire. Cos’era questa scienza nuova per uno studente fuori sede, che veniva dell’appennino meridionale com’ero io? Era Maria Corti la filologia, era lei la personificazione di questa scienza fino ad allora sconosciuta e il suo nome, per un buon tratto della mia permanenza a Milano, lo associavo a polverose questioni di archivi, a dispute tra lettori raffinatissimi e severi come giudizi bizantini, a un cifrario nobile ma inaccessibile (com’erano appunto le famigerate carte del Fondo manoscritti di Pavia), riservato a pochissimi privilegiati, intimi indagatori di parole conservate nei faldoni. Poi tutt’un tratto, non ricordo dove e come, mi ritrovo Maria Corti in televisione, forse finalista a un premio letterario o semplicemente intervistata per il suo Cantare nel buio (ora tornato in libreria a cura di Benedetta Centovalli e con una nota di Nicoletta Leone, La Tartaruga, p. 237, euro 19): un libro che già nel titolo, con quel predicato all’infinito e il complemento di un luogo misterioso come il buio, restituiva un qualcosa di epico e solenne.

Non conoscevo i suoi romanzi scritti dopo ma pubblicati prima di Cantare nel buio. Non credevo che una filologa potesse cimentarsi con la narrativa tanto più se l’argomento non riguardava documenti destinati alla scrivania di studiosi, ma la vita vera, la quotidianità a breve raggio di quella Lombardia umile e operaia che mattina e sera percorreva la pianura padana a bordo di treni cigolanti e arrugginiti. Era esattamente lo sfondo che dava al libro una parvenza di neorealismo, quasi fosse uscito dalla penna di una scrittrice vissuta al termine della seconda guerra mondiale, negli anni in cui andava di moda il racconto della vita operaia immersa in un grigiore patinato e monotono. Forse erano state queste atmosfere a ingannare Calvino quando, dopo un trentennio abbondante dalla prima stesura, Maria Corti gli propose di pubblicarlo per Einaudi e lui rispose che gli sembrava troppo datato, un esempio di inattualità. Il libro veniva fuori da una vicenda editoriale più complessa di quanto potesse apparire. Era stato scritto davvero negli anni del dopoguerra e con un altro titolo (Il treno della pazienza), ma poi era rimasto nel cassetto, tormentato dalla matita di Maria Corti che sentiva il bisogno di tornare a leggere, rileggere, correggere, chiosare, appuntare e farlo leggere ad amici e maestri. Un brogliaccio, un guazzabuglio, almeno fino alla decisione di proporlo a Einaudi e darlo finalmente alle stampe.

Inattuale in effetti lo era, ma non per i motivi che indicava Calvino, piuttosto per l’andamento epico, la cadenza poematica, il tono avventuroso che accompagnava sin dalla prima stesura i viaggi dei pendolari, trasportandoli in un mondo di sogni smemorati, ilari, necessari. «Il romanzo non era attualizzabile anche perché non era mai stato davvero attuale» scrive con acume tagliente Benedetta Centovalli firmando un testo che è assai più di una postfazione, diciamo che è un inno alla poesia. Quella descritta nel romanzo era una Lombardia vista dal basso, leggendaria ed esigente, dove il lavoro occupava il primo posto nei pensieri degli uomini ed era tutt’altra cosa rispetto all’immagine di fabbriche, ciminiere, mense, capannoni, tetti a sega che stavano sempre nei racconti di chi tornava per le ferie al mio paese d’origine. Fabbriche, ciminiere, mense, capannoni potevano diventare i metodi e i fantasmi – uso qui due parole contenute nel titolo di un saggio di Maria Corti – di una tradizione culturale e antropologica che dava il senso di quel che significasse lavorare nella grande pianura Padana. Non voglio dire che Cantare nel buio fosse una specie di ponte in grado di traghettarmi sulla passione per la letteratura industriale, però certo le sue pagine, così evocative e rapite da un alone di meraviglia, hanno avuto un ruolo nel farmi pensare alla vita operaia non solo in termini di fatica, sfruttamento, rabbia, conflitto. C’era nei capitoli-racconti un qualcosa di inammissibile nella letteratura dedicata al mondo del lavoro ed era la possibilità che i pendolari, durante le trasferte di andata e ritorno sulla linea Brescia-Milano, tra i vapori della campagna e la nebbia, potessero maturare un sostrato di pensieri poetici, tentare la via di una autocoscienza, sentendosi eredi di altri eroi che in quella stessa geografia cangiante avevano dato origine a scorribande militari, a peripezie avventurose nel grande labirinto di rogge e pioppi.

La Lombardia tornava a essere popolata dall’austero popolo dei Longobardi. Non conoscevo ancora i libri di Gianni Celati e le foto di Luigi Ghirri, forse i migliori narratori delle terre basse, ma Cantare nel buio assumeva la forma di una inaspettata sorpresa perché dava l’estro di pensare a un’umanità sotterranea e invisibile, quella che accompagnava il sorgere e il tramontare del sole scrutando l’orizzonte piatto di una terra ricca d’acqua e desiderosa di sacrifici. «Accadeva nella pianura lombarda a certe ore: quando nel crepuscolo ondate di nebbia facevano sparire e ricomparire la campagna, una cosa nera fuori del comune entrava e usciva dalla nebbia»: il libro comincia così. E rispetto alla forma in cui si presentava la stesura iniziale – «Accade ogni mattina, ogni sera» – non c’è che una sillaba in più, ma quella sillaba fa cambiare tutto. «Al presente indicativo della prossimità dell’azione dei fatti narrati» riflette Nicoletta Leone nella Nota al testo «subentra l’imperfetto di un passato non puntuale, iterativo, dilatato, onirico, che colora la storia liricamente». Il passaggio da un tempo verbale all’altro fa entrare nel sentimento di un’epica ritrovata, un narrare profondo, con voce calda e cadenzata, l’unica che riuscisse ad accarezzare l’identità di un secolo come il Novecento, perennemente in fuga.

Ma il segreto di questo libro non si esauriva nella nebbia e nel treno. Maria Corti voleva farmi salire a bordo dei vagoni merci dove si ammassavano i suoi personaggi. Chiedeva a me lettore di fermarmi ad ascoltare i ragionamenti dei suoi operai che nascevano dalle bocche appannate dal sonno (il mattino presto) o affaticate dalla giornata (la sera, al ritorno) ed erano i segni di un’Italia umile che nel lavoro cercava e trovava le motivazioni per cui esistere con dignità, sentirsi necessari al mondo, indispensabili nell’epoca in cui erano stati chiamati alla vita. Tutto questo determinava una parvenza di verità universale: nessuna esistenza è inutile e niente respira senza il respiro degli altri, come se il popolo di cui facevano parte i protagonisti di questo lungo e sommesso pronunciare canzoni, nella scanzonata parentela con i cantari medievali di cui forse soltanto presso gli strati popolari era rimasta traccia, fosse una sconfinata ragnatela di nomi, di volti, di destini. Lo scrive nell’ultimo dei capitoli, quello che dà il nome al libro: «Prima o poi la loro storia diventerà causa di altre storie; e tutte insieme faranno la storia dei poveri del mondo». Ognuno di noi è parte di una storia che ha ricevuto e che continua come un filo nelle mani di un sarto, come la trama di un tessuto. Era fatta così l’epica da scoprire nel reticolato matematico della grande pianura e un legame misterioso arrivava direttamente agli scrittori americani che indirettamente Cantare nel buio evocava a parenti: Faulkner, Steinbeck, Caldwell, Hemingway. Anche i loro libri erano affollati di treni, sicché una strana euforia cresceva mentre attraversavo le pagine di Cantare nel buio ed era la sensazione di trovarmi al cospetto di un’altra America, pianeggiante e fumosa come la pianura padana, altrettanto popolata da individui maestosi nell’affrontare la fatica, nel credere che il lavoro è resurrezione e la modernità non è una condanna perenne. «Cominciò un fischiettare nel fondo del carro, una decina di fischi, una voce, diverse decine di voci, da cui venne fuori quasi a insaputa di tutti un coro» – è così che si conclude la storia di questi pendolari –. «Cantavano più giovani e meno giovani, anche i restii quella sera mossero le labbra, entrarono nella società delle voci. Il canto era lento, all’apparenza indolente, ma faceva pensare alla brace che resiste accesa tutta la notte sotto la cenere del camino». Non sarebbe capitato mai più, una volta terminato il libro, che io attraversassi la pianura a bordo di treni senza che le voci dei viaggiatori, nel mio scompartimento o in altri, non somigliassero al brulichio dei carboni nel fuoco.