Vittorio Giardino: le nuvole nere della Storia

“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager.”

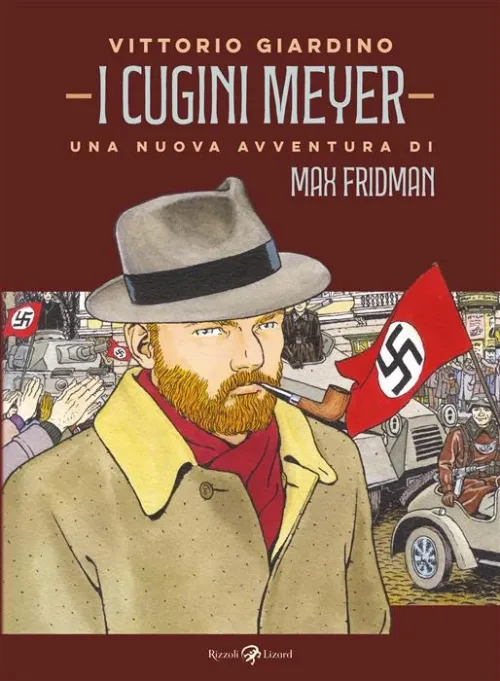

La citazione da Primo Levi apre in esergo I cugini Meyer (Rizzoli Lizard), il nuovo, attesissimo fumetto di Vittorio Giardino. Perché attesissimo? Perché Giardino è uno degli autori italiani più amati e ammirati, anche e soprattutto all’estero, per la pulizia e l’eleganza del disegno (in aperto dialogo con la tradizione della linea chiara alla Hergé) e per l’indubbia capacità di immergere con naturalezza le sue storie nella corrente tumultuosa della Storia. Ma anche perché negli anni Giardino ci ha abituato a tempi di produzione lentissimi, almeno per gli standard frenetici del mercato editoriale attuale, e ogni sua nuova uscita – questa volta a “soli” sei anni dall’ultimo volume, che concludeva il ciclo di Jonas Fink, il giovane ebreo praghese cresciuto nel clima soffocante del blocco sovietico – non può che essere salutata con gioia.

Come introdurre Giardino a chi ancora non lo conosce? Lasciamo spazio ad Oreste del Buono, che alcuni anni fa gli dedicò questo ritratto: “Vittorio Giardino è un ingegnere che, per laurearsi, sposarsi, metter su famiglia e mantenerla, si era dimenticato di esser stato lettore appassionato di fumetti. Poi, un giorno, alla vigilia di passare dalla carriera tecnica a quella manageriale, si è ammalato e ha avuto il tempo di riflettere. Ha riflettuto, e ha concluso che, in fondo, gli era sempre piaciuto disegnare, e che, oltre a quella di ingegnere, l'unica carriera che gli sarebbe andata di fare sarebbe stata quella di fumettaro. Così, quando è guarito, si è messo a disegnare sul serio fumetto d'avventura”.

Ingegnere Giardino lo è stato effettivamente fino ai 31 anni, ma al fondo lo è rimasto anche da fumettaro, attento com’è alla costruzione e alla tenuta del progetto narrativo, al funzionamento nelle sue tavole dei vari elementi grafici, come all’incastro nelle sue trame di personaggi, ambienti e processi storici, in cicli di avventure che possono allungarsi anche per decenni. Ma Giardino, come nota sempre del Buono, nonostante la lunga carriera alle spalle rimane soprattutto un artigiano rigoroso, e lo testimoniano la dedizione meticolosa alla colorazione ad acquerelli o la proverbiale attenzione nelle sue vignette ai dettagli di sfondo: manifesti d’epoca riprodotti su un muro contro cui si stagliano le figure dei protagonisti in folla corsa (ah, le corse di Giardino!), ricostruzione maniacale di oggetti e scorci urbani, con precise architetture, mezzi di trasporto, perfino le insegne storiche dei negozi.

Precisione e morbidezza sono i due poli che muovono la mano del disegnatore bolognese – la città felsinea ha un ruolo centrale nella sua formazione artistica, oltre ad apparire in forme trasfigurate nei suoi primi fumetti in bianco e nero, quelli del detective Sam Pezzo – sempre in bilico tra romanzo storico, spy-story e racconto di formazione. Tutti elementi che ritroviamo anche in questo ultimo volume, che ha di nuovo al centro il personaggio più riconoscibile di Giardino: Max Fridman.

Ebreo francese, laico, commerciante di tabacco con un passato travagliato – agente segreto per lo stato francese, ma anche volontario antifascista in Spagna nelle Brigate internazionali – estenuato dalla violenza e dalla ferocia umana, Fridman si è ritagliato una vita molto borghese a Ginevra, con l’amatissima figlia dodicenne, in quel fatale scorcio degli anni Trenta ormai trasudanti guerra imminente e catastrofe prossima ventura. Ritirato a vita privata in Svizzera… ma si può veramente uscire dalla “Ditta”, come viene affettuosamente chiamato il servizio d’informazione francese? E, soprattutto, si può separarsi veramente dal mondo, dal grande schiacciasassi della Storia, dall'imminente sconquasso? Ovviamente no, in particolare non lo si può fare nel 1938, vero e proprio punto di caduta verso la guerra mondiale.

Eh sì, perché tutta la saga di Fridman ruota intorno a quell’annus horribilis della storia europea e mondiale. Il primo albo in cui fa la sua comparsa il nostro eroe è Rapsodia ungherese (pubblicato nel 1982) e si colloca a Budapest nel febbraio del 1938, il secondo è La porta d’oriente (1985), che si svolge a Istanbul alla fine dell’estate, No pasaran (a nostro parere, il capolavoro di Giardino, realizzato in tre volumi tra il 2000 e il 2008) si snoda nell’ultima parte della Guerra civile spagnola, tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, con un antefatto nel luglio dello stesso anno, ovvero sempre quel maledetto 1938.

Il 12 marzo di quell’anno si compì anche l'Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania nazista, che segna, insieme alle ricadute in tutto il Reich della Kristallnacht del 9 novembre, la rapida esclusione degli ebrei austriaci dalla vita sociale, in un piano inclinato verso la persecuzione e il piano hitleriano di omicidio di massa, mentre le possibilità di fuga e salvezza diventavano sempre più evanescenti.

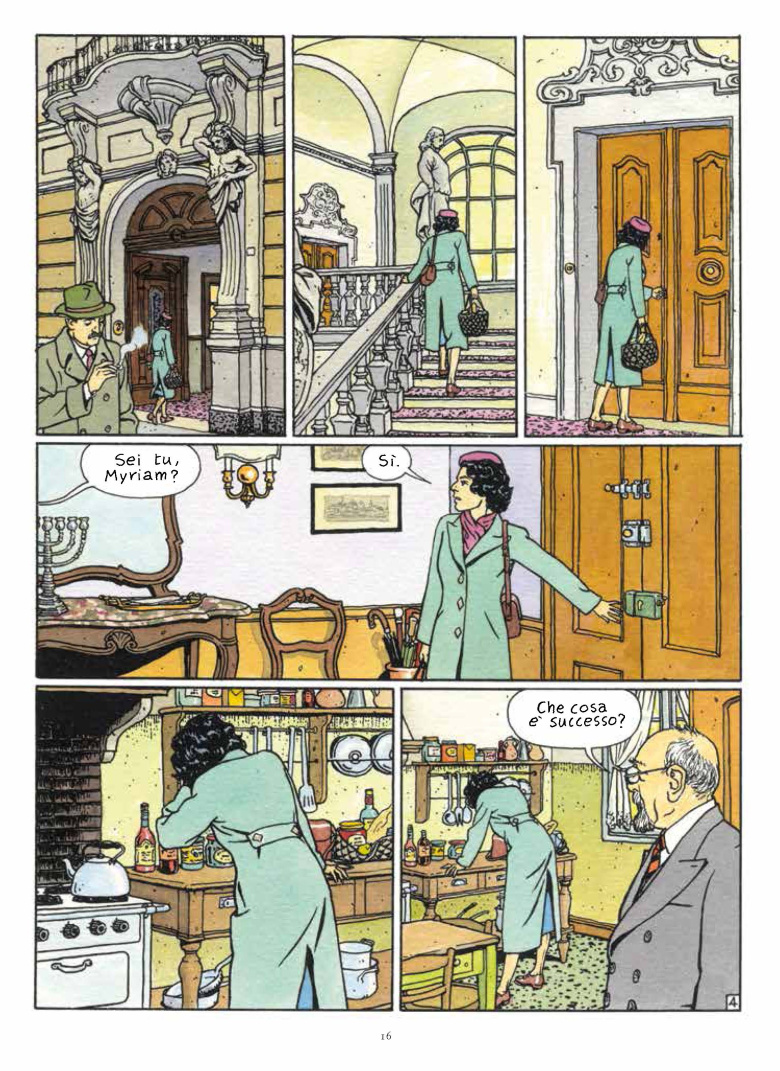

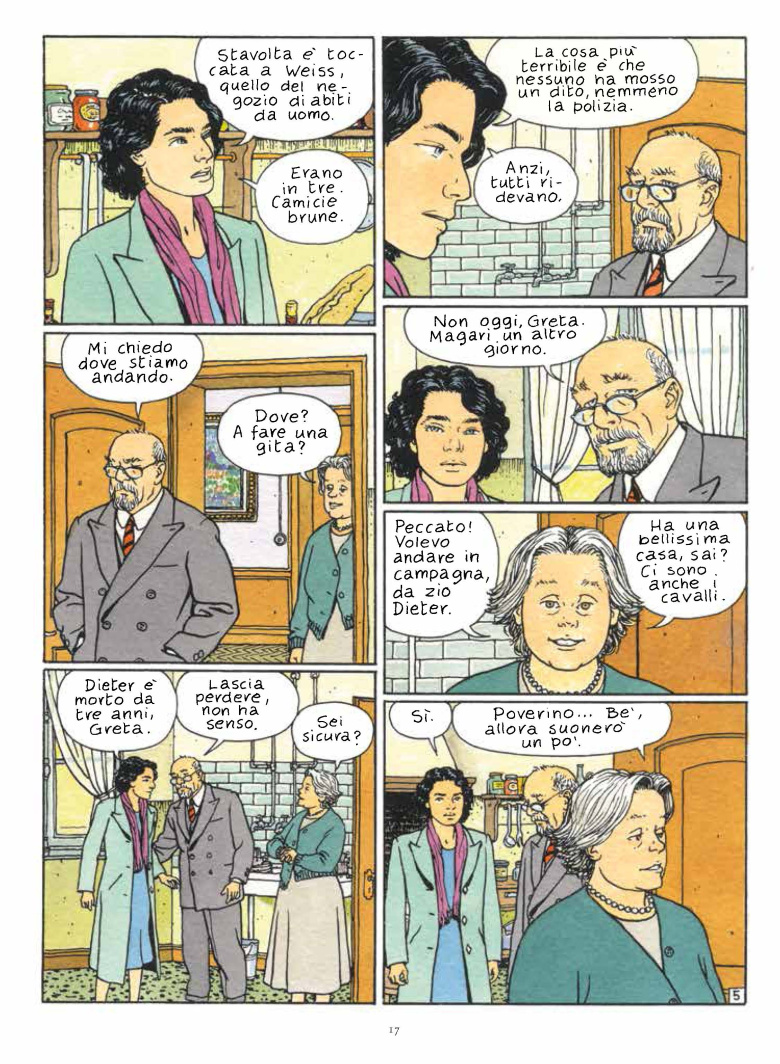

E proprio a Vienna inizia la storia raccontata in questo ultimo volume. Protagonisti sono i componenti della famiglia ebrea viennese dei Mayer. Per tutta la prima parte del fumetto li seguiamo mentre le nuvole della Storia si fanno sempre più nere e cariche di pioggia: nella spoliazione progressiva di diritti e averi, nel divieto di lavorare e frequentare i luoghi pubblici, insomma nel rarefarsi progressivo dell’aria intorno a loro.

Giardino mette in scena con cura lo stringersi di questa morsa, come pure la difficoltà da parte dei personaggi di accettare fino in fondo, e quindi affrontare, l’urgenza di questa minaccia sempre più totalitaria – “Credi davvero che il Paese di Mahler, di Zweig, di Roth, di Werfel aderirà a un regime antisemita?”, scandisce il dottore pochi giorni prima del referendum del 10 aprile che suggella l’annessione dell’Austria al Reich nazista – fino al punto di decidere a malincuore di abbandonare Vienna, di emigrare senza poter più fare ritorno. Ma ecco che anche la possibilità di scappare sfugge, tra autorizzazioni che non arrivano da parte della Commissione per l’emigrazione ebraica, alle porte chiuse da parte dei potenziali paesi di accoglienza (sempre nel ‘38, in luglio, si tiene la deludente conferenza di Evian che evita di esprimersi sull’apertura dei confini ai profughi ebrei e politici).

La famiglia Mayer affronta in modi diversi questo calvario: il dottor Franz, stimato neuropsichiatra, tenta di appoggiarsi alle amicizie altolocate che ha nella società viennese, ancora scioccata dalla caduta dell’Impero e che, senza neanche troppi patemi, sta di fatto accettando di espellere i suoi componenti ebrei. Sua figlia maggiore Myriam, vera protagonista di questo capitolo, si avvicina a Urich von Trudhof, ufficiale colto e sensibile dello Stato Maggiore austriaco, che prova ad aiutare i Meyer senza però mettere in discussione le orribili leggi dell’occupante. L’altra figlia Ilse, già fuori casa perché sposata con il conte von Kluberg, si sente invece protetta dalla propria classe sociale. Mentre Edmund, il membro più piccolo della famiglia, studente universitario, inscena pericolosi, e in fondo vani, tentativi di contestazione al potere nazista. Tutti insieme poi devono nascondere la realtà del pericolo incombente a Greta, moglie del dottore e madre di Edmund e Ilse (Myriam è figlia di un precedente matrimonio), che è malata di Alzheimer e quindi testimone inconsapevole della tragedia in corso.

E Fridman? Cosa c’entra Max Fridman con tutto questo? Lo scopriamo solo a oltre metà del volume, e la risposta è in linea con i tratti generali del nostro eroe, perfettamente riassunti, ancora una volta, da Oreste del Buono: “Nelle sue storie Fridman è attratto, coinvolto, travolto senza una sua esplicita iniziativa. È malinconico, sommesso, macerato sicuramente da un passato impietoso, esposto ai contraccolpi del destino, ma capace di andare avanti a ogni costo, anzi, per l'esattezza, incapace di non andare avanti nonostante tutto. Un eroe romantico, anche se infame di professione, proposto per stare al centro di avventure complesse, intriganti, fascinose nell'Europa malata. Max Fridman non si comporta da superuomo né tale si ritiene, non aspira certo al protagonismo assoluto. Ma con i doveri del protagonismo deve fare continuamente i conti.”

E così accade anche qui, tra vecchie conoscenze che ritornano dai volumi precedenti – a proposito di capacità ingegneristica di gestione sulla distanza di personaggi e trame – liaison sentimentali che si riaccendono (Max e Myriam), clima narrativo che transita di nuovo dalle parti delle spy-stories (anche se la questione che lo spinge a Vienna è privata, Fridam si ritrova comunque al centro di intrighi internazionali), e al fondo l’affermazione di quei valori antifascisti, liberali e orgogliosamente borghesi che il nostro beniamino ha sempre rappresentato.

Arrivati in fondo al libro il primo pensiero è che si vorrebbe poter iniziare subito una nuova avventura di Fridman, pensiero altrettanto immantinente ricacciato indietro per non sentirne troppo la lunga, inevitabile attesa. Il secondo pensiero, invece, è un senso di profondo straniamento: l’impietosa ricostruzione storica di Giardino, vista dal mondo a pezzi di oggi, ci fa sentire al contempo vicinissimi e lontanissimi da quanto è raccontato in questo nuovo capitolo del ciclo di Max Fridman. Schiacciati come siamo negli orrori rinnovati dell’attualità, dalle morti colpevoli nel Mediterraneo a tutti i meccanismi di negazione e indifferenza verso persecuzioni, disumanizzazioni e soluzioni genocidiarie di nuovo potentemente in azione, per di più rivendicati in diretta globale da chi ne è responsabile. Con la terribile consapevolezza, perversamente grottesca, che anche la distorsione e l’abuso della memoria di quanto raccontato in questo libro vengano oggi usati da politici senza vergogna come oscena leva nella giustificazione dell’orrore. E ancora una volta, al termine della catena, sta sempre il Lager.

Per approfondimenti sull’opera di Vittorio Giardino:

- Vittorio Giardino. La quinta verità (2013, comma 22 editore) a cura di Hamelin

- Le circostanze – I romanzi disegnati di Vittorio Giardino (2018), documentario di Lorenzo Cioffi