L'olmo della Val d'Ossola

Mi scuserete se inizierò parlando di un albero.

Di un olmo, per la precisione, o Ulmus minor, se vogliamo usare il suo nome scientifico. Questo olmo si trova in Piemonte, nella zona del Lago Maggiore. Per la precisione si trova nella piazza di Mergozzo, un paese all’imbocco della Val d’Ossola. È una pianta storica, secolare; uno di quelli che oggi si chiamano alberi monumentali, e che sono tutelati da leggi e da regolamenti. Un patrimonio naturale prezioso, che appartiene alle comunità che per decenni e per secoli lo hanno preservato sino a noi, e che spero che anche noi saremo in grado di preservare per le generazioni future.

Questo olmo ha un tronco scuro – la sua circonferenza è di oltre cinque metri – quasi completamente cavo, dato che una grande bocca sdentata si apre beffarda nell’enorme fusto. Eppure, l’olmo di Mergozzo continua a germogliare di primavera in primavera, e lo fa da un tempo che, comparato con la vita biologica di noi umani, appare incongruo, irreale. Secondo i calcoli dei botanici, l’albero di cui vi parlo vanterebbe infatti un’età di quattrocento, forse addirittura cinquecento anni. Di certo lo troviamo raffigurato in un dipinto del milleseicento nella Chiesa Parrocchiale – ed è facile fare i conti delle epoche che ha attraversato – e secondo alcune fonti ai suoi piedi si riuniva l’antico Consiglio di Credenza, una sorta di autogoverno popolare che ha origine addirittura nell’età comunale.

Perché parlo di questo albero? Perché il mio più grande timore, nell’approcciarmi alla Resistenza, è cadere nella retorica. E iniziare evocando un albero mi sembra la formula migliore per schivare questo rischio. Perché gli alberi, la natura in genere, non conoscono retorica.

Partigiani e retorica non vanno d’accordo, lo sappiamo. Ce lo insegnano i grandi scrittori partigiani, basti citare Beppe Fenoglio e Luigi Meneghello. Ma ce lo dice anche Natalia Ginzburg, quando racconta di come il fascismo, con la sua retorica sudicia, avesse svuotato parole comuni e necessarie, come patria e Italia, fino a renderle “gonfie di vuoto”, usa proprio questa espressione. La retorica, soprattutto la retorica del potere, serve proprio a questo, allora come oggi: a gonfiare le parole, a riempirle di aria e a svuotarle di senso, per lasciarci più poveri, frustrati, docili, sottomessi. E invece la Resistenza è stata, innanzitutto, bisogno di verità, rivendicazione di solidità, e quindi rifiuto della retorica. Lo dice bene Umberto Eco quando ricorda l’attesa per il discorso del capo partigiano Mino, il giorno della liberazione della sua città.

“La piazza principale era affollata di gente che cantava e sventolava bandiere, invocando a gran voce Mimo, il capo partigiano della zona. Mimo, ex maresciallo dei carabinieri, si era messo coi badogliani e aveva perso una gamba in uno dei primi scontri. Si fece vedere al balcone del comune, appoggiato alle sue stampelle, pallido; cercò con una mano di calmare la folla. Io ero lì che aspettavo il suo discorso, visto che tutta la mia infanzia era stata segnata dai grandi discorsi storici di Mussolini, di cui a scuola imparavamo a memoria i passi più significativi. Silenzio. Mimo parlò con voce rauca, quasi non si sentiva. Disse: "Cittadini, amici. Dopo tanti dolorosi sacrifici... eccoci qui. Gloria ai caduti per la libertà." Fu tutto. E tornò dentro. La folla gridava, i partigiani alzarono le loro armi e spararono in aria festosamente. Noi ragazzi ci precipitammo a raccogliere i bossoli, preziosi oggetti da collezione, ma avevo anche imparato che la libertà di parola significa libertà dalla retorica.”

Libertà di parola significa libertà dalla retorica, che a sua volta significa poter chiamare le cose col proprio nome. Nei tempi che ci tocca di vivere, questa corrispondenza tra parole e cose non è per nulla scontata. Permettetemi di fare qualche esempio. Operazione speciale al posto di Guerra di invasione, Lotta al terrorismo al posto di Sterminio sistematico, Difesa dei confini al posto di Mancato soccorso, Nuova riviera turistica al posto di Pulizia etnica, Opinione al posto di Razzismo, Sicurezza al posto di Repressione.

Le parole sono pietre, diceva Carlo Levi, ma possono diventare anche materiale molle, glutinoso, che invece di chiarire, di aiutarci a capire, incolla tra loro idee e valori contrapposti. Come quando da piccoli mescolavamo i pezzi di pongo – sarà capitato anche a voi – e alla fine tutto assume una colorazione ottusa, quel marron spento e indistinto che avanza e confonde. Oggi la retorica del potere ha questo colore apparentemente indefinito, che non ci allarma con colori accesi e riconoscibili, che già al primo sguardo fanno paura. Ma intanto, fateci caso, più le parole perdono di peso e più quello che fino a ieri era ingiustificabile diventa normale, quietamente accettato.

Ma non ho tirato in mezzo un vecchio, vecchissimo albero solo per scongiurare la retorica. Quest’anno sono ottanta le primavere che ci separano dal 1945, da “bei giorni della vittoria, i freschi giorni del popolo”, come li ha chiamati Pasolini in una poesia. Ottant'anni sono un’età importante, per noi umani sono una vita intera, una misura temporale che racchiude il passo di più generazioni. In ottant'anni i fatti, la storia e la memoria si separano, è un movimento tettonico inevitabile, anche se doloroso. Doloroso perché ci lascia orfani dei testimoni, perché ci sottrae la voce di quelle donne e di quegli uomini che della lotta partigiana sono stati protagonisti in prima persona.

Quindi è giusto schivare la retorica, ma abbiamo anche bisogno di ricordare. Ottant’anni fa di fronte allo sfacelo, morale prima che politico, uomini e donne, ragazzi e ragazze per lo più giovanissimi, invece di ritirarsi nei propri bozzoli privati scelsero – e sottolineo questo verbo, perché è un verbo attivo – scelsero di prendere posizione, di non stare a guardare, di parteggiare, di ribellarsi, sapendo che questo avrebbe messo a rischio la loro vita, che li avrebbe esposti ad arresti, rastrellamenti, deportazioni e torture. Lo dice bene Ada Gobetti, vedova di Piero, che da partigiana si faceva chiamare Ulisse: “Credo che per molti italiani di allora la Resistenza abbia rappresentato essenzialmente un momento di assenza del potere costituito, d’uno stato legale ed efficiente, dato che la farsa della repubblica di Salò non aveva altra realtà che quella della bruta violenza. Dal vuoto determinato da quest’assenza di leggi e di potere, nasceva la possibilità d’una scelta: da una parte l’anarchico egoismo del salvarsi e dell’“arrangiarsi”; dall’altra il generoso unirsi agli altri nel “resistere” e nell’agire”.

Era questa la scelta. E da quella scelta derivò tutto il resto: se il fascismo tollerava un’unica voce, quella di Mussolini, la resistenza era invece polifonica, disobbediente, popolare; se il fascismo era figlio di un nazionalismo esacerbato e delle maschie virtù guerriere – esaltazione del bullismo e della violenza, conquista e sottomissione degli inferiori – partigiane e partigiani erano invece combattenti riluttanti, che sapevano però bene per cosa combattevano. Se il fascismo era la malattia, la Resistenza era la cura.

Anche oggi il mondo sembra in preda ad una malattia, diversa eppure simile a quella di allora. I diritti e la democrazia sono sotto attacco: negli Stati Uniti, come in molti paesi europei, si respira voglia di autoritarismo, di un governo dei forti senza più pesi e contrappesi, che faccia a meno del dissenso – il sale della democrazia – per affidarsi a chi ha accumulato enormi ricchezze e poteri spaventosi, grazie ad ingiustizie altrettanto enormi e spaventose. Ma c’è un altro sintomo particolarmente preoccupante. Dall’Ucraina a Gaza, la guerra viene elevata a mezzo riconosciuto, addirittura sbandierato, per la risoluzione delle controversie, i diritti umani e l’ordine internazionale – nati, ricordiamolo, come antidoto ai demoni che le due guerre mondiali avevano liberato, e non a caso la Carta dell’ONU venne firmata il 26 giugno di 80 anni fa – vengono ora calpestati e sbeffeggiati, e proprio dalle nazioni più importanti, alle quali spetterebbe la responsabilità della pace. Armi sempre più distruttive diventano un investimento come un altro, solo più profittevole, nel vuoto spinto di orrori e massacri quotidiani perpetrati con l’aiuto o la tolleranza dei nostri paesi occidentali.

Dobbiamo ricordare, dunque, ma ricordare non basta. Non basta celebrare il passato, bisogna che il cuore ribelle della Resistenza e dell’antifascismo ritorni a battere, per inculcare una nuova cura ai mali del presente. Come fare? Io credo che oggi non bastino più le belle parole incise su lapidi e cippi di pietra inerte. Quello di cui abbiamo bisogno oggi sono dei monumenti vivi, mutevoli e cangianti come la vita stessa. Monumenti svettanti contro ogni revisionismo, ben piantati nei luoghi e nelle storie della Resistenza, ma al contempo capaci di rigenerarsi, di rifiorire ogni primavera in forme nuove. Monumenti vivi dalla memoria lunga.

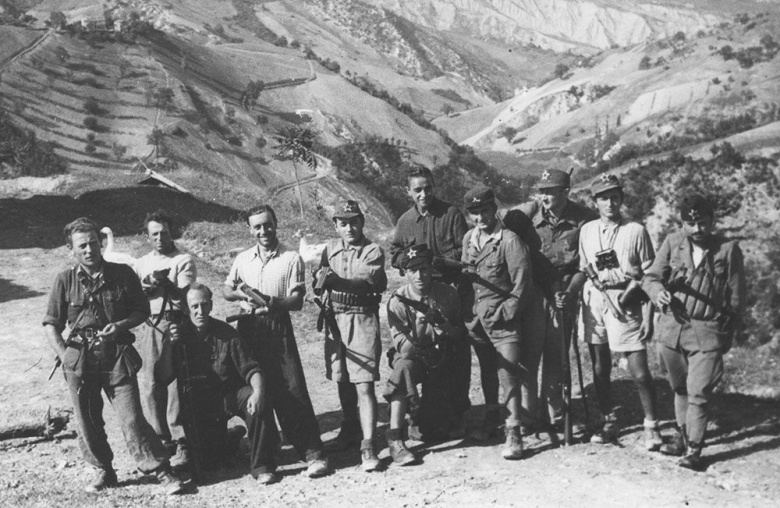

E così torniamo all’olmo di Mergozzo. Perché quella terra, tra la Val d’Ossola e il Lago Maggiore, è stata terra di Resistenza, come moltissime terre alte sparse tra gli Appennini e le Alpi. Luoghi e comunità che in quegli anni feroci sono stati sfregiati dall’orrore delle stragi nazi-fasciste, ma anche luoghi e comunità che nell’ora più buia, quando tutto sembrava perduto, hanno acceso incredibili esperienze di riscatto e di ribellione, immaginando, prefigurando un’Italia e un’Europa profondamente rinnovate, fondate su tutto ciò che allora veniva negato.

Mi piace pensare che questi alberi antichi serbino memoria degli eventi, tragici ed esaltanti insieme, di cui sono stati testimoni. E mi piace pensare che, come i cavalli divini di Achille che piansero la morte irrevocabile di Patroclo, anche gli alberi centenari, dall’alto delle loro chiome, abbiano provato pietà e sdegno per i giovani partigiani uccisi, per l'osceno spettacolo dei loro corpi martoriati esposti da tedeschi e fascisti alla misericordia popolare. Come è successo nel giugno del 1944 a Canelli, nelle Langhe astigiane, quando ai piedi di un altro monumento vivo – il platano secolare che continua a svettare, con la sua placida forza, nella piazza del paese – furono deposti i martiri del Falchetto. Cinque ventenni che scelsero di ribellarsi e che furono uccisi dai Repubblichini all’alba del 14 giugno di ottantuno anni fa. Repubblichini che avrebbero voluto infliggere ai loro corpi senza vita ulteriori umiliazioni, ma che la protesta della gente e, forse, anche lo sprezzo umbratile del platano di Canelli fecero desistere da quel macabro intento.

Non so dire se questi magnifici organismi vegetali partecipano effettivamente ai destini di noi umani, ma sono certo che noi umani partecipiamo, fino ad esserne profondamente legati, alle forme, allo stato di salute e ai destini degli organismi che ci circondano, dai più semplici ai più complessi, a quella rete di relazioni straordinariamente intricate nella quale siamo immersi e della quale siamo parte, che per semplicità chiamiamo natura. E credo che anche i partigiani – che proprio nella montagna, nella collina avevano trovato il terreno ideale per la propria lotta – al fondo sarebbero d’accordo con questa mia affermazione.

È Luigi Meneghello ad esprimerlo in maniera chiarissima nei Piccoli maestri: “Quando cantava il cuculo noi non eravamo spettatori, turisti, che lo ascoltano per loro piacere. Noi abitavamo lì nello stesso bosco, erano cose vere e non spettacoli, ora che eravamo della stessa parrocchia anche noi. La distinzione tra l'umano e il non-umano (sulla quale è fondata la società) sembrava sempre più vaga. Ma sì, una volta dicevamo di avere l'anima, e adesso lo spirito, è sempre la stessa minestra: abbiamo un osso buco sulle spalle, e dentro questo midollo specializzato, pieno di circuiti complessi ed eleganti ma (come schema) identici a quelli per mezzo dei quali questi uccelli invisibili sparsi per il bosco fanno huuù, huuù.”

Le forme vere della natura sono forme della coscienza, è sempre Meneghello a dirlo. Un percorso fisico – salire in montagna – che è anche un percorso morale, che porta ad uscire dalla vita ordinaria e dalle regole fino ad allora conosciute e date per scontate, per rispondere a un richiamo etico profondo, ad un bisogno di giustizia e libertà che nell’andar nel bosco, nel farsi amici gli alberi, i prati, i sentieri, i passi e i ruscelli ha il contrappasso del farsi nemico degli invasori, dei violenti e degli oppressori.

Ecco, questa comunione con la natura, questo magistero inesausto della natura sono un’eredità e un patrimonio da cui ripartire oggi, da riconsiderare alla luce dell’estremo pericolo che l’equilibrio ecologico del nostro pianeta sta conoscendo, a seguito della crisi climatica e ambientale di cui siamo responsabili. Se contro i nazionalismi e i suprematismi dobbiamo riscoprirci fratelli e sorelle, contro la devastazione del Pianeta dobbiamo riscoprire una parentela ancora più profonda, che ci lega ad animali, piante, ecosistemi.

Dobbiamo imparare a riconoscere di nuovo quell’odore inaudito di terra di cui parla Cesare Pavese, quel legame misterioso e forse mitico che ci lega a queste terre, a quella che Fenoglio chiamava la grande madre Langa, alle valli bergamasche dove si muovono i giovani sbandati dei racconti partigiani di Giulio Questi. Come sintetizza Franco Fortini – che proprio in Val d’Ossola fu partigiano – in una poesia del 1944: “Ma il più distrutto destino è libertà./ Odora eterna la rosa sepolta./ Dove splendeva la nostra fedele letizia/ Altri ritroverà le corone di fiori.” Perché lassù, tra montagne e colline, per la prima volta in vita loro, donne e uomini ribelli si sono sentiti veramente liberi, e questo paesaggio s'è associato per sempre con la nostra idea di libertà.

È da qui che dobbiamo ripartire: dai territori più periferici, dalle aree interne senza valore, lontane e disconnesse dai centri del potere. È qui che si nasconde la chiave per un futuro diverso, oggi come ottant’anni fa.

Il testo è una versione rivista dell’orazione tenuta al Sacrario partigiano delle Valli Belbo e Bormida ai Caffi di Cassinasco (AT), nell’ambito del Portami Via Festival 2025.