Fortini: il libro è brutto, pubblichiamolo

Nelle riunioni del mercoledì all’Einaudi era una consuetudine retorica iniziare un intervento su un libro con molti elogi per poi stroncarlo sul finale, oppure partire con una serie di difetti per poi tirar fuori i pregi in conclusione proponendone la pubblicazione. Una tradizione nata forse per dimostrare onestà intellettuale, o per dissimulare il proprio pensiero fino all’ultimo, quando le riunioni einaudiane erano battaglie più sottili e intricate che alla corte di Bisanzio, o semplicemente per il gusto di sorprendere. All’inizio forse, in tempi ben precedenti alla mia esperienza einaudiana, perché poi la sorpresa non c’era più e anzi, da come il discorso cominciava si sapeva già come sarebbe andato a finire. Era solo una forma elegante o aspirante tale, un relitto di cui si erano perse le ragioni stilistiche originali.

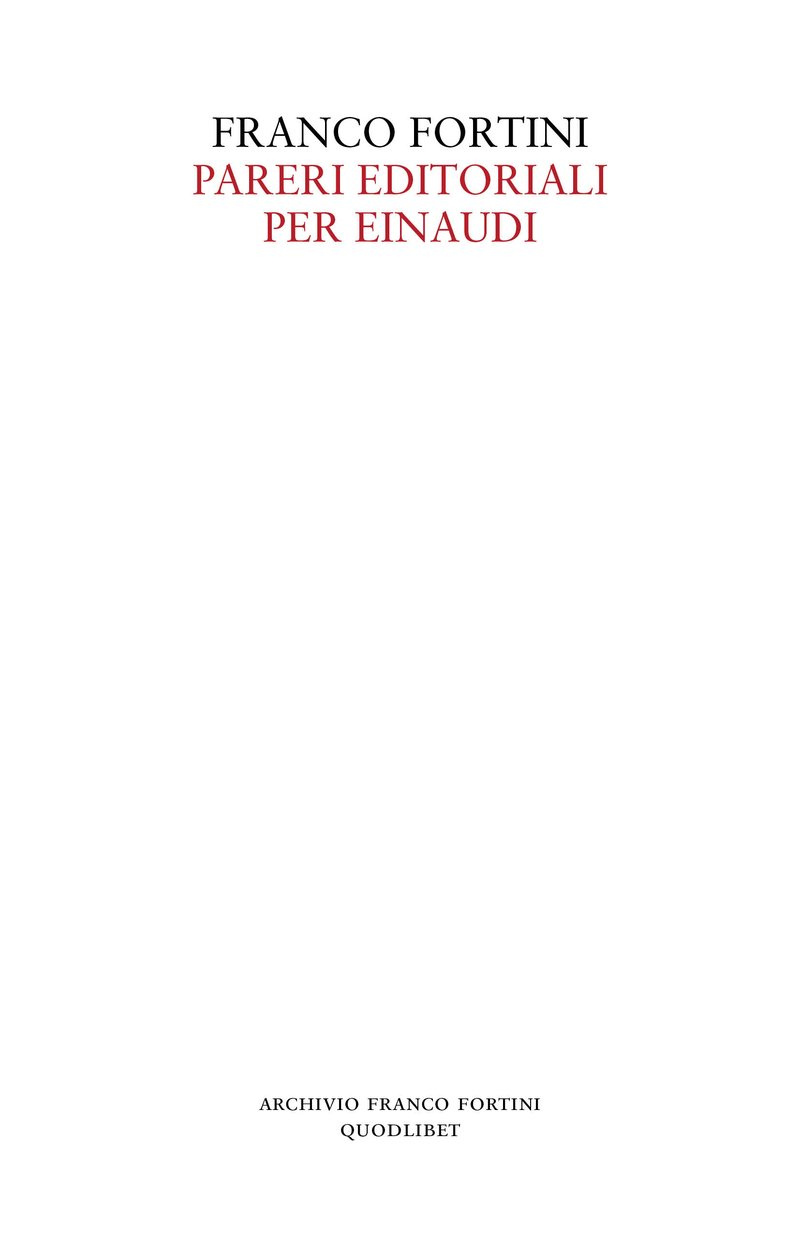

Leggendo i Pareri editoriali per Einaudi di Fortini, pubblicati recentemente da Quodlibet a cura di Riccardo Deiana e Federico Masci, sembra di cogliere le origini più nobili e più intimamente motivate di questo atteggiamento. In Fortini l’autocontraddittorio quasi ossessivo non sembra essere un’opzione retorica ma riassume probabilmente un “intimo dissidio” che deve avere a che fare con quello spirito dialettico sempre acceso e polemico che lo ha caratterizzato in tutta la sua storia di critico e di intellettuale. Una dialettica interiore che a volte non trova uno sbocco decisionale, rimandando ad altri il giudizio finale.

Qualche esempio. Un romanzo di René Gerhard è «opera di qualità letteraria certa, scritta con senso della parola e della sua vibrazione sentimentale» nell’incipit della scheda, ma nelle ultime righe diventa «un libro debole, se confrontato con l’equivalente problematica francese e anglosassone». Di Blanchot coglie «la patologica claustrazione “letteraria”, la superficialità e artificiosità di molta dialettica appena verbale, la scrittura involuta e oracolare», ma alla fine propone di far tradurre Le livre à venir con l’aggiunta di una sua selezione dell’Espace littéraire di circa 140 pagine, ma forse anche meno perché «Blanchot è uno dei critici che pretendono al discorso ininterrotto; e che quindi possono essere interrotti pressoché ovunque senza gran danno…».

La scheda sul Lunario del paradiso di Celati è un chiaroscuro continuo: «Molto divertente ma di un divertimento che diventa presto monotono… A me piace e credo dovrebbe piacere… Celati farebbe bene a ripensarci, e ridurre alla metà, e scrivere un altro racconto e a pubblicarne due insieme… Sono favorevole, un po’ a malincuore, alla pubblicazione». Nella scheda sugli Scaldi, l’antologia di poesia cortese d’epoca vichinga proposta da Ludovica Koch, Fortini spiega dettagliatamente come la qualità letteraria dei testi non riesca ad arrivare al lettore, che può solo apprezzare l’armamentario filologico predisposto per riportarli alla luce e renderli leggibili a una cultura tanto diversa da quella originaria: «Voglio dire che in pratica questi testi tendono a rimanere chiusi a chiave e il nostro interesse riguarda prevalentemente la cassaforte, il sistema di chiusura e la forma delle chiavi». E però, alla fine, «Concludo per il sì, a condizione di avere un indice preciso e l’impegno per una introduzione esauriente».

E poi la scheda più famosa: quella su La vita, istruzioni per l’uso di Perec. Val la pena di riportarla quasi integralmente: «È straordinario nel senso di un ordinario sistematico ed è vuoto nel senso di un pieno assoluto e irrespirabile. È il sogno supremo di essere più intelligente del compagno di banco. Divertente, e spiritoso nei particolari. Iettatorio come un quadro di Magritte; noiosissimo nell’insieme. Perfettamente kitsch come il suo titolo. Contributo alla creazione di sottoletteratura. Con tutto questo, il mio parere è SI».

È chiaro che qui la scissione va interpretata alla luce del ruolo di consulente editoriale, che è ben diverso da quello di un critico. Dunque da un lato Fortini considera il romanzo di Perec contrario al proprio gusto letterario ma dall’altro capisce che un libro così potrebbe avere un certo successo e avere una qualche giustificazione editoriale. In altre schede dice che un libro non è adatto all’Einaudi, ma potrebbe benissimo essere pubblicato da Mondadori o Rizzoli o Guanda, secondo i casi. Viceversa, Vita, istruzioni per l’uso era un libro alla moda, secondo lui, ma evidentemente abbastanza einaudiano per non essere dirottato altrove (in realtà, come si sa, il libro fu pubblicato da Rizzoli e non è mai entrato nel catalogo Einaudi).

Come si sarà potuto vedere dagli esempi fatti finora, molte di queste schede sono dei gioiellini per le formule fulminanti che ricordano il Fortini aforista. Ne fanno le spese in tanti: da Leonetti, «il “presentista” intellettuale, il leggitutto, il faccendiere cavilloso e snervante», a Cosimo Ortesta, a proposito della cui poesia Fortini scrive, un po’ ingiustamente: «Ormai sono in tanti gli autori che “fanno” dei prodotti, che chiamerei non convenzionali ma convenzionati, come si dice delle cliniche che hanno rapporti privilegiati con certe mutue. Questo genere è convenzionato con un dato ambiente culturale, che direi “di regime”». Un’altra affermazione, questa volta del tutto condivisibile, è quella che Fortini fa a proposito di una poetessa nei cui versi Fortini rileva «qualcosa di autentico e di autentica follia». Per poi concludere che «Per quanto mi riguarda e “per principio” sono a favore della simulazione delle alterazioni psichiche (Eluard-Breton) ma contrario alla coltivazione manageriale delle alterazioni reali».

«Autenticità» è una delle categorie critiche che ricorrono più sovente, sia nel semplice significato di “originalità” sia in quello del discorso filosofico esistenzialista. Categorie negative sono invece il «manierismo» e il «narcisismo». I riferimenti al tipo di poesia dei tanti autori in versi schedati sono generalmente tre: neo-maledettismo, neo-crepuscolarismo, neo-ermetismo, con in più qualche tardo-simbolismo che viene in genere liquidato velocemente. Si direbbe che Fortini, per classificare la poesia contemporanea, abbia bisogno di vederla in continuità con le tendenze del passato che conosce meglio.

Nel neo-ermetismo (a cui affilia Walter Siti e Milo De Angelis) riesce comunque a cogliere le sostanziali differenze rispetto all’ermetismo anteguerra (considerato in senso ampio, comprendendo anche Montale). Ma, ripeto, è soprattutto nell’ambivalenza verso gli autori più importanti (per esempio Lolini, Baldini, lo stesso De Angelis) che risiede il fascino di queste schede di Fortini. Nell’essere attirato da qualcosa che detesta e nel non essere mai del tutto convinto da quel che invece gli piace. In questo si scorge bene il critico tormentato, il polemista che era sempre in disaccordo con i suoi interlocutori, ma poteva essere, come si vede in questo libro, non meno in disaccordo con se stesso.

Due parole sulla curatela. Convincente l’introduzione, che spiega bene le due fasi, molto diverse, della collaborazione di Fortini con l’Einaudi: la prima più saltuaria dal 1947 al 1963, la seconda più continua e strutturata dal 1978 al 1983. Le schede vengono messe in relazione con il pensiero critico di Fortini e in particolare con alcuni saggi confluiti nelle sue raccolte (anche se nei suoi pareri editoriali il livello ideologico della sua prassi critica è minimo), e con le tendenze e i movimenti di pensiero verso i quali le schede prendono posizione (marxismo, crocianesimo, strutturalismo, decostruzionismo…). Lascia invece perplessi la scelta di distinguere tra schede di lettura e pareri dati all’interno di lettere indirizzate ai vari responsabili einaudiani (questi ultimi messi in fondo al libro, in una sezione a parte). Da sempre i pareri editoriali possono essere inviati in schede a sé o far parte di lettere in cui si parla anche di altro. Ma non ci sono differenze tipologiche sostanziali e meglio sarebbe stato presentarli tutti insieme in sequenza cronologica, come per esempio ha fatto Tommaso Munari nei Centolettori. I pareri di lettura dei consulenti Einaudi. 1941-1991 (2015), volume che avrebbe potuto essere tenuto come modello.

Qualche dubbio viene sulla bontà della trascrizione dei testi manoscritti. Per esempio, nella scheda dei Collected Poems di Lawrence Durrell si dice in nota che sulla scheda di Fortini viene aggiunta da altra mano il parere di Perosa: «sì una svolta». Siccome Fortini nella scheda propone proprio di non pubblicare la raccolta complessiva delle poesie di Durrell, ma di fare una scelta, l’appunto di Perosa non potrà che essere: «sì, una scelta». E nel parere a una raccolta di poesie di Giuseppe Goffredo Fortini scriverebbe «Goffredo – che è un simpatico giovanotto – ha prospettive politiche?». Ovviamente sarà «prospettive poetiche». E il titolo della raccolta di Raffaello Baldini sarà davvero La naive? Visto che poi il libro uscì come La naiva (cioè “la neve” in romagnolo). E nella scheda per Lunario del Paradiso di Celati, Fortini scrive che il libro è rivolto «ad un pubblico di cui si vogliono le risate e la simpatia, un po’ come fa quell’attore toscano da TV, con la falsa stella e le vacche». Tra la fine del 1976 e l’inizio del 1977 (la scheda di Fortini è del 1978) Benigni aveva tenuto il suo primo programma televisivo, che si chiamava Onda libera e il cui set era allestito in una stalla con tanto di vacche. Dunque, anche senza vedere il manoscritto, non sarà «falsa stella» ma «falsa stalla».

Una nota a indicare l’allusione a Benigni sarebbe forse stata opportuna, ma la gestione delle note è proprio la carenza peggiore della curatela. Si può lasciar correre certe imprecisioni dei riferimenti bibliografici (anche se assegnare a Baldini Al vòusi, che è di Pedretti, mi sembra grave), però le tante note di carattere enciclopedico per ogni autore nominato da Fortini, con formulari da Garzantina o Wikipedia, suonano pleonastiche o, in alcuni casi, un po’ ridicole: «Angelo Maria Ripellino (1905-1980), saggista, critico, poeta e traduttore italiano», «Polonio, personaggio dell’Amleto di Shakespeare», «Tadeusz Kantor (1915-1990), teorico e studioso del teatro, nonché pittore, scenografo e regista polacco» (ma non drammaturgo e autore almeno della Classe morta…).

Invece, dove servirebbero, le note latitano. Oltre a quello di Benigni, un altro esempio: nella scheda sulla raccolta poetica di Stefano Moretti, Fortini scrive «Mi sono stati accennati i nomi di augusti patroni del Moretti, che avrebbero accompagnato il ms., con accenti comminatori più adatti ai camerini del Regio di Parma o dell’Opera di Roma che non alla Casa Einaudi. Di Camene Gurgandine ne basta una ogni cinque anni. Moretti sa camminare da solo». Bellissimo questo sfogo di Fortini contro i “raccomandati”… Ma potrebbe essere utile sapere che l’“augusto patrono” di Moretti era Elsa Morante e che quello di Sandro Sinigaglia, autore della Camena gurgandina (libro che per forza di cose non poteva piacere per nulla a Fortini), era Gianfranco Contini.

Il tema delle note ai nostri giorni, al di là di questa edizione, è interessante. Quali informazioni conviene dare in un’epoca in cui con due pollici, un telefono e pochi secondi a disposizione, si possono sapere tutte le informazioni enciclopediche di cui si ha bisogno per procedere nella lettura di un libro? Se ne potrà parlare in altra occasione.