Gianluca Codeghini: il rumore intermediale

Plasmiamo i luoghi in cui abitiamo per adattarli alle nostre esigenze, alteriamo il paesaggio per fornirgli proprietà che possano migliorare la nostra condizione. Tracciando sentieri, contrassegnando e marchiando le connessioni, le nostre azioni producono ciò che assumeremo come preesistente. Quello che facciamo rivela le nostre aspettative più importanti, prendiamo posto. (Alessandro Broggi)

Partiamo da un presupposto che è molto più di una semplice constatazione: non è mai dato per certo che un “Ssshh” sussurrato da un coro per 10 minuti debba essere inteso come metaforica richiesta di un silenzio contemplativo, di un’attenzione, di un’attesa o fine esclusivamente al godimento della performance stessa. Piecemeal (2008/2025) creata da Gianluca Codeghini è una partitura per coro ed ha una doppia natura, quella installativa esposta lungo il percorso del Complesso Museale di S. Maria della Scala e visibile in tutto il periodo della mostra, la seconda è stata una esecuzione integrale, dal vivo, a luglio, nella chiesa di Sant’Agostino in Siena, con protagonista il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati. Piecemeal è a tutti gli effetti una tanto semplice quanto improbabile azione vocale con cui gli esecutori cercano di dare forma a un’idea, andando oltre ogni tecnicismo, ed ecco che abbiamo davanti e intorno a noi un penetrante e piacevole disturbo, di rumore bianco. Il coro all’unisono innesca un processo continuo, aleatorio, che invita alla condivisione e che contempla una complicità tra spettatori ed esecutori. Non c’è gestualità che potrebbe risultare assertiva ed escludente, è solo un invito all’essere parte di un Noi, un coinvolgimento amicale, un consiglio a reagire con il silenzio a tutto ciò che siamo costretti a recepire passivamente e a cui conformarci o come scrive Stefano Jacoviello, curatore della mostra, nel testo critico in catalogo, “Sussurrare “Ssshh” in coro è forse l’unico modo per sottrarsi al meccanismo che ci dispone (e spesso dispone di noi) governando il nostro essere sociali, politici, umani”.

Partiamo da qui per introdurre la complessità di Noi.se >< Derive un progetto artistico (visivo, linguistico, sonoro e musicale) di Gianluca Codeghini che coinvolge attivamente tre sedi diverse dentro e fuori le mura di Siena grazie a una collaborazione tra l’Accademia Chigiana promotrice del progetto, il Museo S. Maria della Scala, e lo spazio InnerRoom. I tre allestimenti più un concerto, approfondiscono tre tipologie diverse del rumore declinate in un’ottica installativa performativa. Il Rumore nero alla Chigiana, il Rumore bianco al Museo Santa Maria della Scala, il Rumore rosa a InnerRoom. Nel percorso senese si unisce anche la partecipazione dell’artista alla programmazione dell’undicesima edizione del Festival, Derive, della Chigiana International Festival & Summer Academy 2025, omaggio al lavoro di Pierre Boulez, grazie al direttore artistico Nicola Sani che ha fortemente voluto creare questa sinergia. Contemporaneamente a Firenze, di cui però parlerò più avanti, ho potuto assistere a un’altra sua mostra personale, ancora in corso, dal titolo Blast from dust to noise a cura di Elio Grazioli inaugurata presso la Galleria Frittelli Arte Contemporanea.

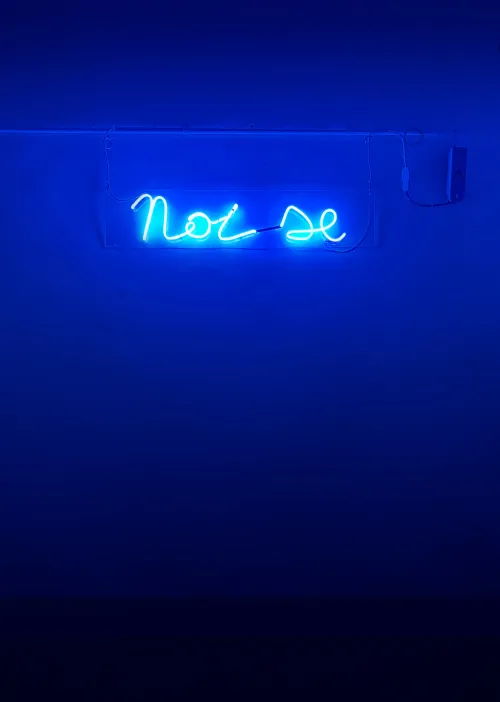

Gianluca Codeghini è artista esperto del rumore: poliedrico e con un approccio intermediale, è (anche) un musicista che non agisce per addomesticare il rumore (tentativo seducente che però lasciamo ad altri contesti musicali), perché nel suo caso rimane elemento creativo e sovversivo: è materia, è indizio che può frammentare e riunire, confondere e svelare nella sua presenza quanto nell’assenza perché se da un lato abbiamo l’inciampo, il taglio o il disturbo, dall’altro ecco il bisbiglio, il sussurro poetico che come scrive Nicola Sani nell’introduzione al catalogo: “ La mostra NoiSe >< Derive invita a interrogarsi su cosa significhi davvero ascoltare il rumore: non come interferenza o disturbo, ma come possibilità altra, come linguaggio autonomo, come segnale di vita che si infiltra nel sistema ordinato della musica. Codeghini trasforma il rumore in presenza plastica e visiva, lo fa diventare segno, materia, immagine. Ci invita a “osservare il silenzio”… Benvenuti a Noi.Se (2003) e dato che nel silenzio della scrittura parla esclusivamente il segno, preparatevi a non potere fare a meno di quel Se, particella avversativa che apre a un’infinità di possibilità, una deriva quindi nel campo delle protasi possibili che in questo caso si raccolgono soprattutto nel limite della visione dell’ascolto, della percezione, dell’ interazione vedi Don’t Stop Smiling (2005/2025) o come scrive Cristiano Leone, presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala: “C’è in tutto il lavoro di Codeghini una tensione verso la deriva: non come smarrimento, ma come possibilità. Deriva è ciò che accade quando si rinuncia al controllo”.

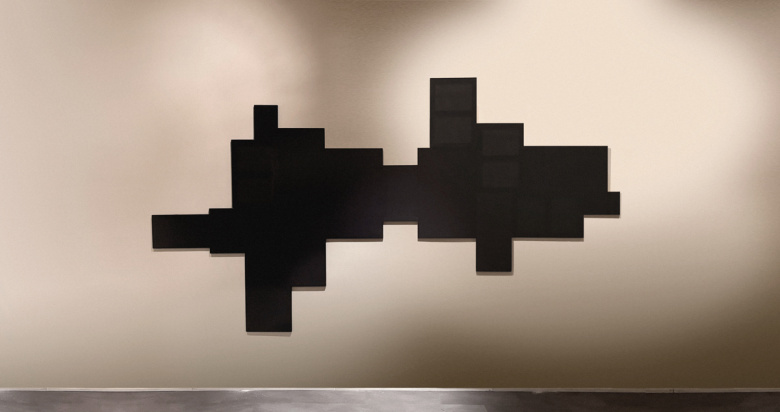

Nelle sale di Palazzo Chigi sono esposti i lavori che esprimono l’idea di un rumore che si genera solamente attraverso una costante sollecitazione visiva. Rumore nero, frequenze basse esistenti nella loro latenza che si definiscono attraverso un silenzio di soglia e che, come in una deriva, si lasciano generare, manipolare e modificare solo da fattori esterni o da qualcosa di imprevedibile. Nero anche perché (temporaneamente) sottrazione e per questo, per citare Codeghini stesso “al limite del sensibile e del dicibile, al punto tale da lasciare nella memoria il dubbio di non essere percepito o non esistere affatto”. È il caso per esempio di I shot my voice over (2017/2025), l’urlo soppresso del pianista frustrato contro le “voci” del pianoforte” che rimane latente come risentimento espresso dal panno copri tastiera che media tra gesto e suono, luogo dove si appoggia la crisi tra intenzionalità e espressività. Scrive infatti Jacoviello: “Ma il suo urlo si dispiega nel silenzio interiore, senza più destinatari. È un urlo che presto cade nell’oblio del tempo in cui perdiamo le nostre esistenze”.

Il Rumore che andiamo a cercare tra le sale del complesso di Santa Maria della Scala ha perso quella connotazione di soglia. Di fatto si sente, è un condensato metaforico che esalta il tutto, l’indifferenziato, il Caos. Le opere qui presentate esistono nel loro essere rumore, lo stimolo quindi non è necessario, è più un’urgenza di scelta tra ascolto o non ascolto per cogliere le sfumature di una coesistenza oltre che una simultaneità che portano inesorabilmente verso un rumore bianco.

Qui torniamo alla versione video installata di Piecemeal, un invito al silenzio che scardina però il livello comunicativo dell’idea di rumore: apparentemente contraddittorio, rumore bianco allo stesso tempo soverchiante quanto rassicurante con la stessa forza di un sussurro nell’orecchio come nella performance There’s still for a bit (2017) un concerto ad personam, su misura, una persona per volta là dove la selezione dell’orecchio con cui interagire è volutamente di genere.

Per chiarire ulteriormente la posizione radicale di Codeghini cito da catalogo un breve estratto di Elio Grazioli: “il rumore è il “se” che è parte di “noi”, che lavora con noi; è il brusio del neon con cui sono scritte le due paroline, al limite dell’udibile, ancora una volta, ma che c’è e lavora”, condizione esplicitata nell’opera There is always something behind everything (2009) un codice variabile di pieni e vuoti realizzato con sedici tele nere, quelle di protezione delle casse acustiche. Ed è da qui che il Noi prende il suo campo, lasciando il Se alle opportunità della percezione e degli stimoli. Codeghini ce lo ricorda spesso anche con le parole di Alessandro Broggi recentemente scomparso. Tra i due c’è stata una collaborazione di diversi anni e in diversi ambiti, una figura da cui questo progetto di Codeghini non può prescindere: “Non abbiamo compiuto un passo importante, semplicemente stiamo provando”. Siamo quindi quasi al punto di soglia di una scelta tra il farne o il non farne parte e iniziare un percorso. Per citare ancora il racconto di Alessandro Broggi Noi (2021), che Jacoviello ha scelto di utilizzare come traccia di un’esperienza perduta, resti di voce con cui dialogare per confrontarsi immaginariamente sull’idea della mostra: “Ci conosciamo tutti, da sempre, il gruppo che costituiamo ci definisce quasi interamente. Non ci sono esseri che hanno poi relazioni tra loro, ma sono tutti il prodotto di quelle stesse relazioni, non c’è niente al di fuori, esistiamo soltanto suggerendoci la battuta l’uno con l’altro, siamo reciproche conseguenze”.

Rimane costante l’idea del rumore come atto necessario, quasi di ribellione e di scelta, ma non è una chiamata alle armi, un invito al clangore di pentole, ma una riflessione sul rumore come atto provocatorio, attacco musicale, esplosivo, tecnico e al tempo stesso creativo. Pensiamo all’installazione Flaw and Order (2006/2025), dove il titolo stesso è già un segno di ribellione linguistica. Ci troviamo davanti a ciò che il nostro pensiero ricorda come una batteria quale strumento-monumento nel suo “standing alone”, che si caratterizza per la serialità del suo divenire, strumento a “percussione”, inteso comunemente come generatore più di ritmo che di suono. Codeghini unisce tutte queste caratteristiche e lo mostra come altro, un’opera d’arte, con una sua estetica emotiva, frangibile costituita e arredata di quotidianità con oggetti fragili da percuotere, come succede nella performance omonima (video del live nel 2022 ad AssabOne, Milano) dove al rumore/suono della percussione si aggiunge il rumore/suono della rottura, dei cocci che cadono.

https://youtu.be/qlmz56_5-wc?feature=shared

Qui l’atto di ribellione dell’artista/musicista non sta nella provocatoria distruzione, lascito del Rock degli anni ‘70, ma nella ricerca del limite della performance stessa, nelle possibilità estreme del rumore.

Nello Spazio Zona InnerRoom ospitato nel negozio di coppe Fusi&Fusi nella zona fuori mura Open Toselli, insolita sede periferica in un’area di transito, Codeghini presenta tre opere in cui la questione del rumore torna a muoversi alla deriva innestandosi in un paesaggio urbano caotico e casuale. In questo caso, infatti, la sede scelta esce volutamente da un contesto geografico rassicurante e lancia la sua provocazione in un sito periferico, non inserito in un ambito storico, aprendosi così alla città poliedrica e confusa dei centri commerciali, degli svincoli e dei non luoghi. Scrive a proposito Jacoviello: “L’apertura al movimento dei primi due non potrebbe sussistere senza la tensione innescata dal terzo luogo urbano che sbilancia il percorso”…

La discontinuità contestuale crea una nuova tensione nel momento in cui il rumore “progettuale” si mescola e interagisce con il rumore “casuale” del paesaggio urbano circostante e come scrive Codeghini: “Come sempre le opere innescano dinamiche nel contesto con cui interagiscono: alcune si possono vedere e ascoltare di giorno mentre altre si possono vedere ed ascoltare di notte, alcune all’interno e altre all’esterno, una complessità basata su variazioni, squilibri della forma e del contenuto riorganizzati in modo non lineare, al punto tale da lasciare nella memoria il dubbio di averli variati o di non averli vissuti affatto.” La collocazione diversa rispetto a un ambito destinato alla cultura, favorisce un dialogo sensoriale complesso e fortemente stimolante e qui troviamo appunto nella zona interna, visibile solo di giorno, un gonfalone di intenti che rappresenta una sequenza di cicale con sovrascritto ASSUNTO SCULTOREO MESSAGGIO RUMOROSO (2025) forse un acrostico di ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response stimoli audio usati per indurre uno stato di benessere e facilitare il sonno?), troviamo poi all’esterno dell’edificio, per i più notturni, una proiezione audio video dal titolo Things and affections without proof (2018/2025). Non posso a questo punto non citare a proposito quanto scrive Andrea Inglese, altra figura di riferimento con cui collabora Codeghini, nella sua raccolta Il rumore è il messaggio.

Tu vuoi che qualcosa ora sia fermo

dentro di me talmente chiaro

e solido da rallentare tutto

forse il ritmo persino della vita

per questo è necessario un rumore di fondo

(A.Inglese)

https://youtu.be/qlmz56_5-wc?feature=shared

Il tema della rottura, del frammento e della polvere che nei percorsi senesi emerge come conseguenza spesso necessaria, apparentemente scontata, o quanto meno prevedibile, viene approfondito nell’esposizione Blast: From Dust to Noise presso la galleria Frittelli Arte Contemporanea a Firenze. La mostra, che è curata da Elio Grazioli raccoglie una varietà di opere multi materiche che si sfaldano, si frantumano, si cancellano, esplodono. In questa chiave di lettura risulta ancora più evidente come l’atto “distruttivo” non sia frutto di una ribellione fine a se stessa né di un pensiero nichilista (polvere alla polvere…) ma ci troviamo davanti a un’esplosione come atto rivelatore di frammenti che diventano anch’essi rappresentazione, non memoria del passato, non una seconda possibilità. D’altra parte, emerge anche la provocazione della trasgressione, senza la quale non può esistere un progetto artistico consapevole. Lo conferma Grazioli nel catalogo che accompagna la mostra. “E d’altro canto, come limitarsi ad accodarsi a un mondo, anche quello dell’arte, così com’è? Le avanguardie si dirà che non esistono più, che non sono più possibili, ma alla polvere negli occhi va contrapposta quella che inceppa per un istante i meccanismi per trasformarli e al rumore che pervade e occulta il vero suono quello che arricchisce, dà quadridimensionalità al suono stesso”.

La polvere è elemento costante della produzione di Codeghini, emerge e diventa tramite tra l’Io e il NOI. NOI quindi solo SE tocchiamo, interagiamo, ascoltiamo, sfioriamo. Toccare la polvere come nell’opera Alla sorgente del rumore (1994) o Everything begins and ends on the tips of fingers (2012) ove lascia una traccia sia su oggetto che osservatore, modifica il contesto ed è traccia istantanea di un coinvolgimento. Citare Andrea Inglese non è stato casuale perché nel 2019 presso la stessa Galleria nell’ambito del progetto Partes Extra Partes, Codeghini e Inglese hanno performato il testo Mi rimangono poche cose da dire inserito anch’esso nella raccolta Il rumore è il messaggio, libro del 2024 che a suo modo vuole resettare con un Sshhh la comunicazione neutra, standard, moralmente condivisa, controllata e verificata per ridare invece voce al “rumore” dei messaggi fuori dal coro, fuori dalle abitudini.

Adesso io apro bocca

Senza nessuno filtro senza codice

Adesso io prendo la parola in tutta tranquillità

Senza esitazione o tremori

Adesso su due piedi, in stato di perfetto equilibrio

Non c’è nemmeno bisogno di coraggio

Di maturità mentale di certezza professionale di persona informata sui fatti

Non ho né coraggio né timore

(Andrea Inglese)

Visita il sito di Gianluca Codeghini.