Ode al vaso concettuale: Giuliano della Casa

“Beauty is truth, truth is beauty”, “Bellezza è verità, verità è bellezza” è l’affermazione posta in chiusura di Ode on the Grecian Urn, una delle poesie più note di John Keats. Oggi, in un mondo in cui la bellezza è mercificata (il ritorno dei Beauty contest sulle reti di stato) e la verità creata arbitrariamente a tavolino (il trumpiano Truth social network), l’accostamento di queste parole può lasciare dubbiosi e affranti. Ma se ci si prende il tempo necessario per rileggere la poesia di Keats, e per immaginare, con l’aiuto dei versi del poeta, quell’antico vaso attico, quella Grecian Urn “sposa del silenzio” e “figlia del tempo lento e della quiete”, ecco allora che bellezza e verità assumono un senso pieno e profondo.

Sul vaso greco sono raffigurate due scene. La prima è una scena d’amore. In essa un giovane suona un aulos accanto all’amata; i due, secondo il poeta, stanno per baciarsi, ma quel bacio non si vede, immortalati come sono in un attimo eterno, in un anelito, in una passione che non si consuma, entrambi “for ever young”, scrive Keats, di una bellezza che non sfiorisce. La seconda immagine racconta di un rito religioso: un misterioso sacerdote conduce una giovenca al sacrificio per le vie di una lontana e silenziosa piccola città, anch’essa immutabile nel tempo. È tutto perfettamente raffigurato, eppure dice il poeta, “Heard melodies are sweet, but those unheard /are sweeter”, “Le melodie che si odono sono dolci, ma quelle non udite sono più dolci”, come il sinestetico suono visivo dei flauti del giovane. Si chiama in causa la fantasia di chi osserva. Una fantasia messa in moto dalla traduzione delle immagini in parole, una miccia che dà vita a un fuoco creativo di suggestioni. E accanto all’imagination c’è l’altro concetto chiave nella poetica di Keats, la “Negative capability” che si ha, scrive al fratello George nel dicembre del 1817, “quando si è capaci di restare nell’incertezza, nel mistero, nei dubbi, senza l’irrequieto desiderio di inseguire fatti e ragioni”, senza voler chiudere tutto in una rassicurante e, il più delle volte, falsa o parziale verità.

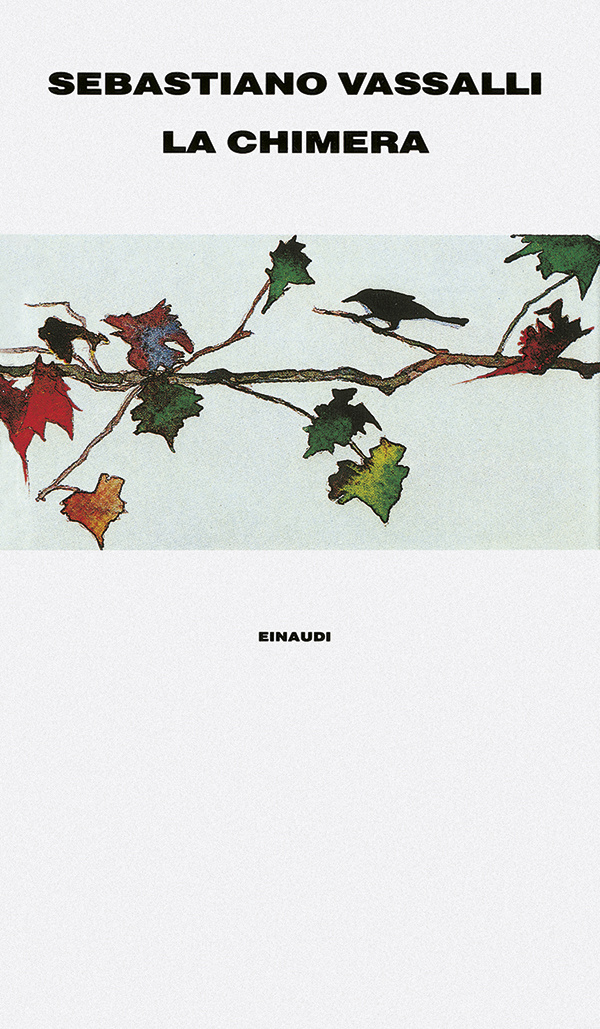

Ode on the Grecian Urn, con tutto quello che suggerisce, mi è venuta in mente mentre osservavo con ammirazione e gioia la mostra di vasi di Giuliano Della Casa esposti alla Galleria Mazzoli di Modena, inaugurata l’11 ottobre e aperta fino al 22 novembre. Ammirazione per la maestria di uno dei più dotati artisti italiani che, cresciuto negli anni dell’arte concettuale e della sperimentazione della poesia visiva e fonetico sonora, non ha mai rinunciato al piacere, suo e nostro, del gesto pittorico, elegante, leggero, salutare. Note sono le sue splendide tavole che accompagnano diversi Millenni Einaudi (Il Gargantua e Pantagruele di Rabelais, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene dell’Artusi, Le lettere di Verdi), così come familiari sono tantissimi acquarelli diventati poi copertine di libri altrettanto famosi (penso alle foglie di vite della Chimera di Vassalli o L’universo, gli dei, gli uomini di Jean-Pierre Vernant). Ammirazione per la qualità tecnica del suo lavoro, e felicità per il senso di contentezza e di giocosità, spesso ironica e ‘patafisica’, trasmesse dalle sue invenzioni a cavallo fra poesia e immagine.

A differenza dell’urna greca di Keats, i vasi panciuti ed essenziali di Della Casa non sono decorati con scene figurative, ma con lettere che si rincorrono sulla superficie smaltata delle maioliche, prodotte nella storica bottega Gatti di Faenza, da un secolo luogo di produzione di manufatti con grandi artisti, da Balla a Burri, da Baj a Paladino, Ontani… I colori dello smalto di base sono netti: bianco, rosso, magenta, blu oltremare, viola, turchese, verde. Su di essi, in terza cottura, le lettere in oro, platino, oppure in colori decisi, come il rosso e il nero. Sulle superfici arrotondate dei vasi le lettere trovano un loro instabile e mobile domicilio, come recita il titolo della mostra: Domicilio dell’alfabeto. In una sorta di danza le lettere cominciano a rincorrersi, a formare parole o a scomporle, oppure a deformarsi trasformandosi in segni di un altro alfabeto, forse inesistente, ma elegante come le scritture arabe o gli ideogrammi orientali.

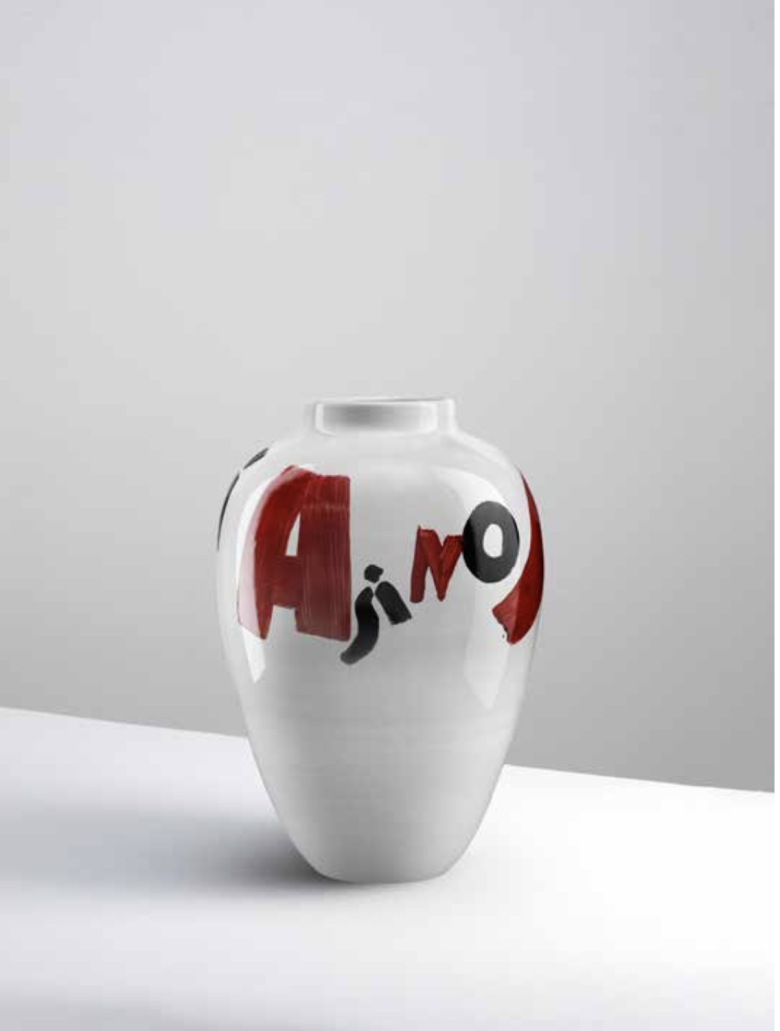

Asino è la parola emblema che ricorre in diversi vasi all’inizio dell’esposizione e sulla copertina del catalogo. Dell’animale si può dire di tutto: è umile, semplice, paziente, ma anche cocciuto e determinato. Nel senso comune è ignorante, ma per Giordano Bruno, fra gli altri, è simbolo di una saggezza necessaria: l’asinità, ovvero la consapevolezza della propria ignoranza, apre la strada alla saggezza. L’asino d’oro di Apuleio ci ricorda la metamorfosi richiesta per poter vedere il mondo da una prospettiva unica e privilegiata. Con le sue enormi orecchie l’asino ascolta il mondo, le grida strazianti che ne denunciano il degrado, i pianti, ma anche le risa. È ascolto paziente, apertura all’altro.

Le lettere che compongono la parola ASINO, scritte in stampatello maiuscolo con ampie pennellate rosse e nere sui vasi bianchi di Giuliano Della Casa, danzando si riassemblano in modi inattesi, e come nell’enigmistica invitano il lettore a giocare. Dentro l’asino sono contenuti il SI’ e il NO, opposti come Yin e Yang, perché l’asino è simbolo della doppiezza; c’è SANI, a ricordarci quanto l’umiltà e la semplicità siano salutari, c’è il NASO, forse quello beffardo di Pinocchio, ma c’è anche il peccato, SIN.

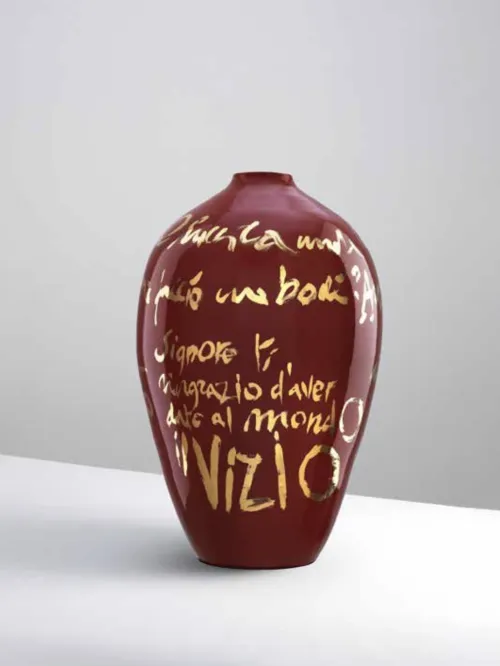

In un altro vaso le lettere sono in corsivo e non formano una sola parola dal senso molteplice, ma frasi di senso compiuto. Per leggerle a volte è necessario muoversi attorno al vaso, accompagnandone la circolarità delle forme. Si leggono frasi brevi, quasi aforismi o massime “immorali”, che fanno il verso all’arte impettita e seriosa (“Signore ti ringrazio d’aver dato al mondo il vizio”) oppure che parlano con autoironia dell’arte stessa nel suo stesso farsi (“Non è tutto oro quel che luccica, ma anche platino”).

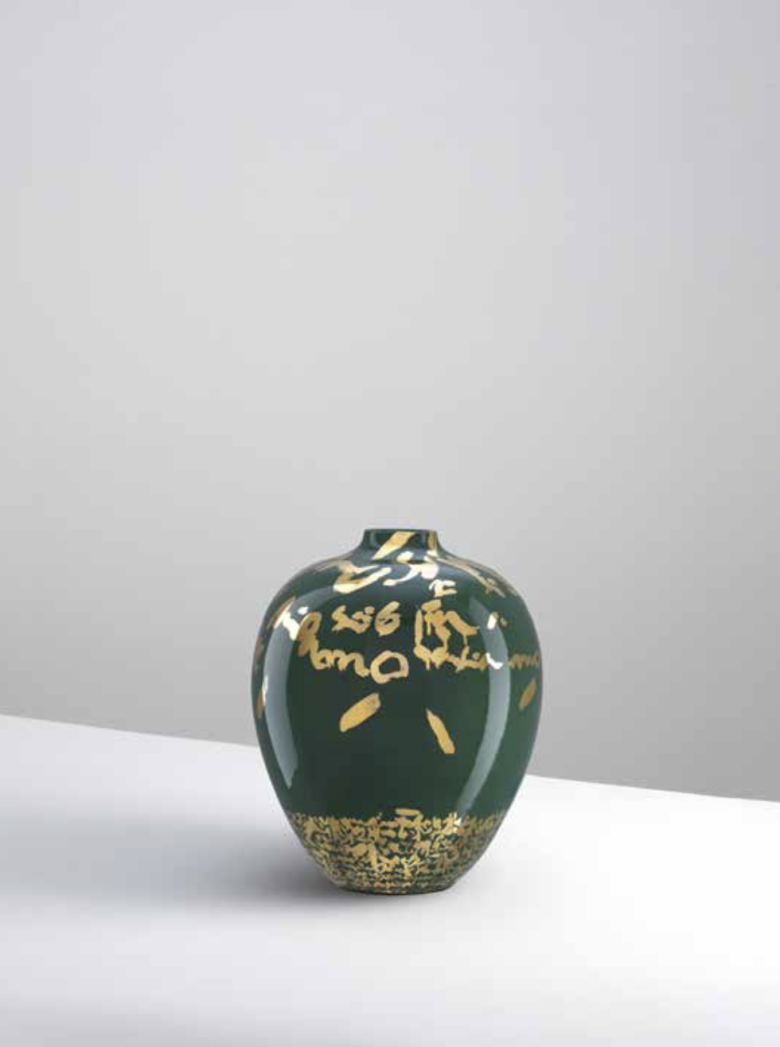

In altri vasi la scrittura diventa calligrafia pura: termina di essere veicolo convenzionale di altro, non significa più qualcosa, ma solo se stessa, si trasfigura e diventa pura forma ornamentale che avvolge i vasi. Ci si perde in questa successione, insensata eppure sensualissima, di segni che ricordano le lettere di un alfabeto che non c’è, un alfabeto fantastico. Queste forme illeggibili e lievissime, scritte con la lucentezza abbagliante dell’oro o argentea del platino, si fanno in alcuni vasi sempre più fitte fino a diventare uno specchio. Si ammira il vaso, la fitta trama alfabetica del suo ornamento e, come in un evento epifanico e inatteso, si vede se stessi. Sembra di trovarsi di fronte a un quadro specchiante di Pistoletto. Si ammira un oggetto perfetto, apparentemente senza altro fine che non la sua stessa forma, e ci si ritrova, con sorpresa e sconcerto, specchiati dentro quell’oggetto. L’artista sembra irretirci nelle pseudo lettere che si sono fatte puro elegante e misterioso motivo ornamentale, che però ci riflette e ci sollecita a riflettere, con divertita ironia ma senza obbligarci, lascandoci liberi di immaginare, di intravedere.

Marco Belpoliti, in un bel saggio che introduce l’elegante catalogo della mostra (Galleria Mazzoli Editore) ricorda che Giuliano Della Casa definisce i suoi segni una sorta di “scrittura automatica”, seguendo in questo la celebre definizione di Breton e dei surrealisti. Ma aggiunge giustamente che “in questa forma di abbandono alla vis calligrafica Della Casa” non smette di esercitare “l’arte del controllo incontrollato. Si tratta nel suo caso dell’inclinazione al gesto puro e all’istanza espressiva, che l’artista ha acquisito, non solo a contatto dell’estetica orientale (…) ma anche dall’amore per l’informale e per l’arte concettuale”. Della Casa, infatti, muove i primi passi proprio all’interno di quel movimento fecondo della sperimentazione degli anni Sessanta e Settanta, che vedono in Modena e dintorni un gruppo vivacissimo di artisti, fotografi, poeti, performer. Basta ricordare l’esperienza di arte totale che fu il festival di poesia sperimentale “Parole sui muri” organizzato nel 1967 a Fiumalbo, un paesino dell’appenino modenese, il cui manifesto porta la firma di Claudio Parmiggiani, Giuliano Della Casa e Adriano Spatola, o le riviste di poesia visiva e le performance poetico-sonore nate attorno al Mulino di Bazzano di Spatola e Giulia Niccolai. Numerosissimi sono i libri d’arte in cui Della Casa dialoga con la poesia di Spatola, della Niccolai (ricordo il capolavoro editoriale Frisbees, del 2013) o dei poeti americani conosciuti anche grazie all’inseparabile Paul Vangelisti. Ultimo di questi libri d’arte è l’edizione a stampa di un intrigante Oh Well! con i disegni di Della Casa, i testi di Paul Vangelisti, John Thomas, Martha Ronk, Peter Whigham e le traduzioni di Milli Graffi e Giulia Niccolai realizzato negli anni settanta ma pubblicato finalmente nel 2022 (Mazzoli Editore).

Dialoghi fra arti, dunque, contaminazioni e ibridazioni nel solco di quell’arte totale teorizzata e praticata da Adriano Spatola, e non semplici illustrazioni di poesie. Credo che nel gioco calligrafico dei vasi in mostra ci sia molto di quella stagione, delle famose poesie a chiasmo e della sperimentazione verbo-visuale e fonetica di Spatola come le creative partiture poetiche di Aviation-Aviator, Seduction Seductor che Giuliano e Adriano amavano performare assieme. Credo che in quei vasi ci sia quella giocosità collettiva, a volte dionisiaca, che aveva caratterizzato quell’esperienza di arte totale, stemperata o accompagnata dalla qualità altissima del lavoro artigianale del pittore di bottega, che rende l’astrattezza di un concetto un oggetto empatico, che ci smove per la sua bellezza. Forse si può essere artisti concettuali senza abdicare al senso della bellezza che è anche nel gesto sapiente, fisico e artigianale dell’artista, così come si può essere poeti senza abdicare al senso obliquo, divertito e divergente, che scaturisce dal gioco. Lo ha fatto Aldo Palazzeschi, il poeta dello sberleffo, ma anche della profondità della superficie, che Belpoliti giustamente richiama alla fine del suo saggio citando i primi versi di Lasciatemi divertire e che potremmo riscrivere pensando a Giuliano Della Casa con un paio di minime varianti:

Tri tri tri,

fru fru fru,

uhi,uhi,uhi,

ihu ihu ihu!

L’artista si diverte,

pazzamente,

smisuratamente!

Non lo state a insolentire,

lasciatelo divertire

poveretto,

queste piccole

bellissime

corbellerie

sono il suo diletto.

Giuliano Della Casa – Domicilio dell’alfabeto

Galleria Mazzoli, Via Nazario Sauro 62, Modena, Italia

La mostra chiude il 22 novembre