Greenwich Village globale

Se esiste ancora una porta di accesso a quella che Henry James chiamava la “scena americana”, questa potrebbe essere l’imponente arco di trionfo di Washington Square, progettato nel 1892 da Stanford White nel cuore del Greenwich Village. Del resto, una certa aura “mitica” del luogo era già ben chiara allo stesso James: “Se una passeggiata nel Parco in un tardo pomeriggio dorato con un amico partecipe, e il conseguente giretto a fini speculativi per certe strade rivolte a nord e a est, dall’identità ormai per me un po’ sfocata tranne che come vaga prova di solidi redditi immobiliari – se un tale evento ha dato subito luogo a un’illimitata evocazione, allora è diventato storia di sontuosa levatura: ma dovrei forse aggiungere che è diventato tale per i due soli partecipanti, e con un effetto, dopotutto, non facile da comunicare”.

Eppure il Village, quartiere popolatosi soltanto sul finire dell’800, quando un’epidemia di febbre gialla costrinse la popolazione di Manhattan a spostarsi in zone dall’aria più salubre, rimane ancora oggi l’orizzonte americano per eccellenza. Nel Village i confini si intersecano e comunicano fra loro, ed è forse per questo che proprio lì, fra artisti di ogni specie, tavolini adibiti al gioco degli scacchi, gabbie per lo streetball, il turista si può imbattere in una statua di Giuseppe Garibaldi, uno che gli orizzonti cercò di unificarli.

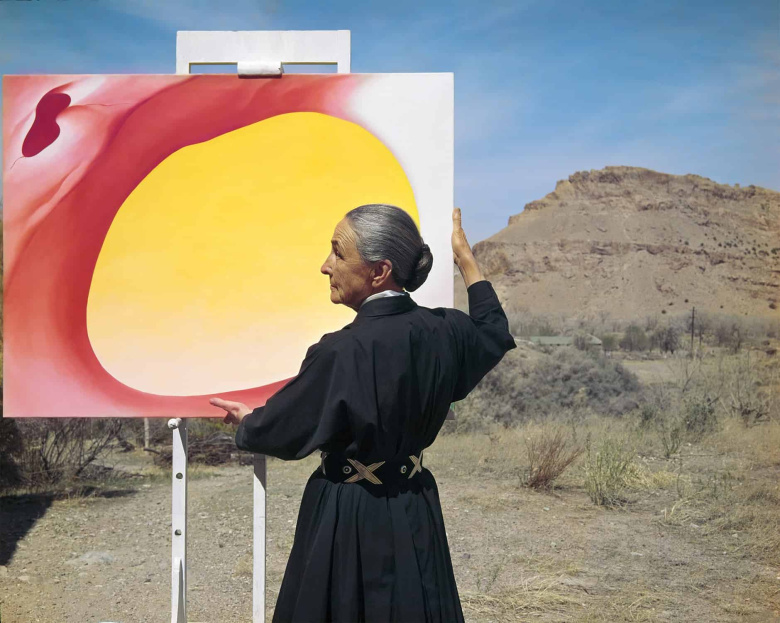

Orizzonte o confine, dunque? Se il primo sembra possedere un’accezione ancora “positiva” (l’apertura, il futuro), il secondo si porta appresso il fardello negativo del sé come punto di non ritorno. “La cosa inspiegabile in natura che mi fa sentire quanto il mondo sia grande ben oltre la mia comprensione – o da capire magari cercando di dargli una forma”: così Georgia O’Keeffe – “la ragazza di Santa Fe”, come la chiamava Louise Bourgeois – definiva il suo orizzonte, quella linea circolare insuperabile che tanto ha ricercato nella sua arte, e che l’ha portata dall’America del Nord a quella del Sud, dal Village al New Mexico, in una ricongiunzione anulare dei luoghi.

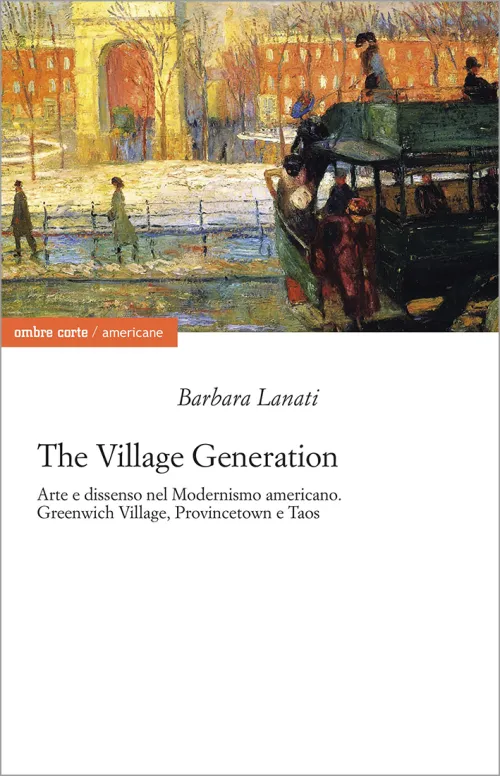

È da questa dicotomia che muove la ricognizione di Barbara Lanati. Il suo The Village Generation. Arte e dissenso nel modernismo americano. Greenwich Village, Provincetown e Taos (ombre corte 2024, pp. 238) ha per protagonista il dove: tracciare confini e superarli, oppure – parafrasando un aforisma di gattopardiana memoria – disegnare nuovi orizzonti perché tutto rimanga com’è, facendo sì che tutto cambi? Nel libro di Lanati il dove non è singolo bensì plurimo: la New York dell’appartamento di Mabel Dodge al numero 28 di Fifth Avenue; la Parigi al 27 di Rue de Fleurus, salotto artistico dei fratelli Leo, Gertrude e Michael Stein; la Provincetown affacciata sulle acque dell’Atlantico con il suo Wharf, “famoso molo che ancora oggi tutti cercano, inutilmente, perché divorato dall’oceano”, il “pontile traballante” che ha posto le basi del New Theatre; l’orizzonte invisibile di Taos, New Mexico, che con i suoi cliff dwelling e la sua natura di “villaggio ancora difficile da raggiungere, senza particolari attrattive e dove ancora in più punti mancavano acqua ed elettricità”, diventa, nelle lettere di Georgia O’Keeffe, “l’unico posto per me”, “My Faraway Nearby”.

“Esistono luoghi”, scrive Lanati, “disegnati nelle carte geografiche e nel nostro immaginario da cui, fin dal primo incontro, non riusciremo a far prescindere le nostre esistenze: ciò che siamo e ciò che cerchiamo”. Il luogo come spazio mentale, quindi, che deve essere inteso come condivisione di vedute, destini, eventi, vite che vanno di pari passo tra progettualità ed esperienze quotidiane. Scrive a questo proposito Gertrude Stein nella sua Autobiografia di Alice B. Toklas: “[…] spesso mi ero detta che avrei scritto delle mogli dei geni vicino alle quali mi sono seduta a chiacchierare. Mi sono seduta accanto a così tante di loro. Mi sono seduta accanto a mogli che non erano mogli, di geni che erano autentici geni. Mi sono seduta accanto ad autentiche mogli di geni che non erano autentici geni. Mi sono seduta accanto a mogli di geni, di quasi geni, di sedicenti geni, insomma mi sono seduta a chiacchierare assai spesso e assai a lungo accanto a molte mogli e a mogli di molti geni”.

Mogli e non mogli, geni e non geni, la lista dei personaggi che prendono attivamente parte al libro di Lanati è lunga, e ognuno di essi, per un motivo o per un altro, degno di nota: dalla famiglia mecenate-intellettuale degli Stein al fotografo Alfred Stieglitz, passando per l’intensa attività politica di Emma Goldman e John Reed, l’eccentrica vitalità di Mabel Dodge, l’attivismo di Mary Heaton Vorse O’Brien, le ricche pagine di Susan Glaspell, il teatro di Eugene O’Neill, la penna David Herbert Lawrence, il pennello di Georgia O’Keeffe, sino alla filosofia di Aldous Huxley. I soggetti che portano sulla scena del mondo – a cui vale la pena aggiungere almeno i nomi di Djuna Barnes, Jig Cook, Bill Haywood, Max Eastman e Margaret Stanger – rappresentano quel che rimaneva ancora da fare sul finire dell’Età Vittoriana e che consegnava al nuovo secolo una generazione che avrebbe fatto del Village il primo, autentico “villaggio globale”, con sessantaquattro anni di anticipo sulle teorie di Marshall McLuhan.

La metabolizzazione e la risposta alla frattura tra diciannovesimo e ventesimo secolo è il fulcro temporale portante di tutte le personalità evocate da Lanati. Gli individui si uniscono non per creare una folla al modo del Barnaby Rudge (1841) di Charles Dickens, ma creano i presupposti per un modo alla Nord e Sud (1855) di Elizabeth Gaskell – due autori inglesi sì, ma dotati di un respiro internazionale che porta con sé quella consapevolezza maturata oltreoceano, per cui in pochi anni tutto muta, tutto si trasforma ma il desiderio di prendere parte al cambiamento non si distrugge. “Desidero indicare in che cosa consistono la vera dignità e la vera felicità umana”, scriveva Mary Wollstonecraft nel suo Rivendicazione dei diritti della donna (1792): un secolo dopo, la riflessione era ancora aperta e pronta per essere combattuta sul campo. E funge da exemplum il ritratto che Lanati traccia della “rossa” Emma Goldman: “La sua presenza intimoriva istituzioni, polizia, vigilantes, detective Pinkerton, sempre pronti a bloccare i suoi interventi e a disperdere il pubblico che la seguiva. Per poterla ascoltare si pagava un biglietto di ingresso e gli introiti erano destinati in genere a un fondo per contribuire alle spese delle cauzioni richieste agli anarchici arrestati. Spesso veniva fermata nelle Hall dei palazzi o dei centri in cui avrebbe dovuto tenere il suo discorso, prima ancora che lo iniziasse, o le venivano attribuiti ‘disordini’ e ‘reati’ anche in parti del paese in cui non aveva ancora messo piede”. Inglobando la sua singolarità nell’orizzonte condiviso della lotta sociale, Goldman unisce il personale al politico in una mossa che sembra già annunciare il futuro.

Grazie a questo rinnovato sentire del singolo, inserito in un contesto sociale che si rende conto di non voler essere più succube dell’alienazione capitalistica, il modernismo si pone a metà strada tra sperimentazione e azione. Ne risultano, nell'immediato, una serie di operazioni di dissenso: “l’azione funzionale” dell’incontro, e quindi anche dello scontro, nella vita quotidiana dei salotti e degli spazi di creazione e ricerca innesca nella Storia quello stesso processo che andava formandosi nei cosiddetti Little Theaters in cui prendevano vita quegli “atti unici che ponevano al centro di una stanza il singolo e la sua storia: drammatizzavano, spesso attraverso il monologo, il confronto del personaggio con il suo solipsismo, l’irraggiungibilità, l’assenza dell’altro, uomo o donna che fossero, lo iato tra voce parlante e l’oggetto del desiderio, tra desiderio e ricordo”.

L’Arte confluirà poi nella Vita il 7 giugno 1913, in occasione del Paterson Strike Pageant: “Non una mostra, non solo una manifestazione, ma, come si rivelò, uno spettacolo drammatico, un melodramma dai toni medievali”. Azione, operazione, manifestazione: i diversi momenti del farsi confluiscono nel luogo deputato della piazza. Scrive Lanati: “[…] una lunga e affollata marcia che da Paterson nel New Jersey, dove era iniziato lo sciopero, arrivò nel centro di New York, al Madison Square Garden. La piazza era stata affittata per 1.000 dollari da un gruppo di intellettuali del Village che, dal Liberal Club di MacDougal Street e dal salotto di Fifth Avenue di Mabel Dodge, nell’arco di tre settimane, aveva organizzato e finanziato il Pageant”. L’agorà del ventesimo secolo si mobilita, si stringe attorno alla questione sociale e tenta di sradicarla nell’esigenza di portare a termine un discorso comunitario, pronto alla costituzione di diritti e doveri che ben si confanno all’uomo nuovo del Novecento.

Il luogo deputato della Village Generation è quindi la comunità, sia essa pubblica e – per quanto possa sembrare una contraddizione – privata, vissuta cioè in spazi che mutano il loro uso distintivo e diventano palcoscenico del Moderno. A questo punto, la riflessione sul dove potrebbe varcare la soglia insita nella sua definizione e spostarsi su lato dello sguardo. Chi vede, cosa vede, come vede, quale è la posizione del soggetto nell’atto del guardare; e forse la complessità di una questione di tale portata potrebbe, ancora una volta, trovare un dolce rifugio nelle parole di Gertrude Stein: “Mi piace una bella veduta, ma mi piace sedervi di spalle”.