Camilleri pensava al futuro

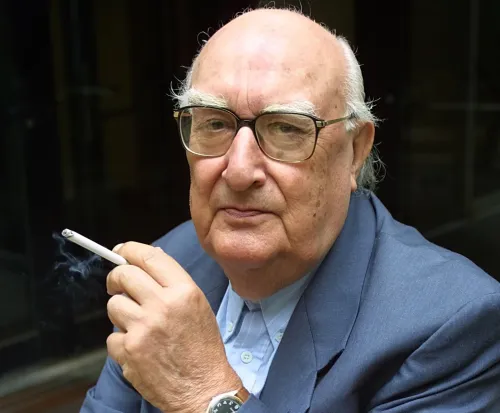

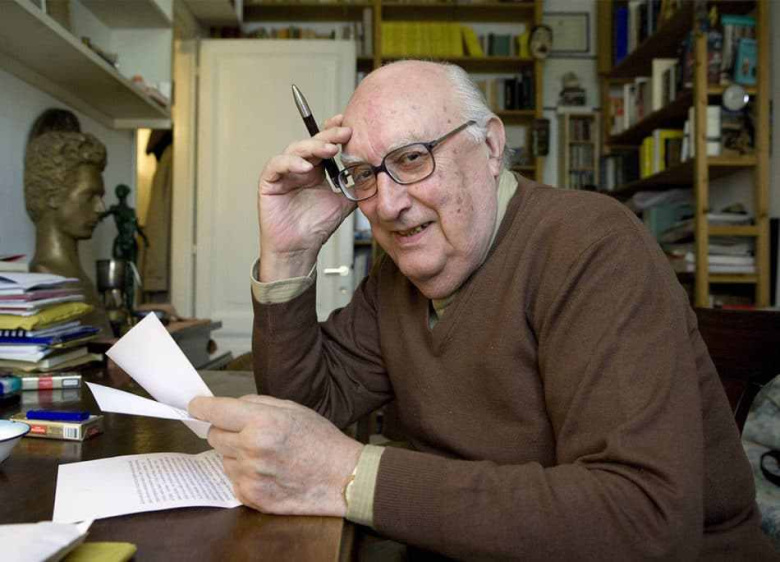

Andrea Camilleri compie cent’anni. Filosofo del linguaggio? A questo polytrops da oggi idealmente centenario sono stati attribuiti molteplici mestieri, tutti legati alla creatività: romanziere, storico, sceneggiatore, regista, drammaturgo, attore, docente di teatro, produttore, editorialista, opinionista, editore... In particolare, la lingua in cui scriveva – lessico siciliano, sintassi italiana – ha attirato molteplici attenzioni da parte di critici e lettori, e ha fatto tanto discutere traduttori, linguisti e filologi. Camilleri stesso è frequentemente intervenuto su questa sua invenzione comunicativa, spiegandone la funzione, il senso e il valore – non solo espressivo ma anche sociale, politico. C’è un intero capitolo sulla questione del nesso fra lingua e personaggio in La testa ci fa dire, dialogo fra Camilleri e Marcello Sorgi (Sellerio 2000); troviamo una dottissima dissertazione sulla relazione fra scrittori di cose e scrittori di parole nel suo bel libro sul teatro L’ombrello di Noè curato da Roberto Scarpa (Rizzoli 2002); e ci sono pagine notevoli sull’uso del dialetto siciliano nella Porto Empedocle degli anni Trenta in un lungo passaggio del libro-intervista con Saverio Lodato La linea della palma (Rizzoli 2002). E potremo continuare. Così come parecchi sono stati gli studiosi – Borsellino, Castiglione, La Fauci, Marci, Nigro, Novelli etc. – che si sono concentrati sulle grammatiche e le pragmatiche del dialetto camilleriano.

Una riflessione più generale su lingue e linguaggi, segni e testi, però, sembra quasi mancare nella sua opera molteplice e multiforme. Se non fosse per un essenziale volume, passato chissà perché quasi inosservato. Ha per titolo un proverbio, La lingua batte dove il dente duole, ed è una fitta conversazione – un incontro-scontro, o se si preferisce un’amichevole controversia – con Tullio De Mauro, il quale, si sa, allo studio analitico e storico delle lingue ha dedicato pressoché tutta la sua illustre carriera (Laterza 2013). Leggere, o rileggere, questo vero e proprio trattato di filosofia del linguaggio permette un ripensamento complessivo del lavoro di Camilleri a partire da una prospettiva al tempo stesso ricca e precisa: quella appunto del linguaggio e della significazione. Vi si toccano temi cruciali – lingua/dialetto, oralità/scrittura, narrazione/discorso, traduzione/tradimenti – ma, soprattutto, li si fa interagire fra loro con risultati originali. Analogamente, si mescolano alcuni degli argomenti privilegiati di De Mauro (la struttura delle lingue, l’educazione linguistica, Barbiana, la scuola, l’influenza della tv sull’unificazione della lingua italiana) con molti di quelli di Camilleri (la Sicilia, la lingua e il fascismo, l’espressività letteraria, la scelta del dialetto e la sua reinvenzione), al punto che non si sa più bene chi afferma che cosa.

Lo scambio fra i due diviene prezioso. Camilleri, all’inizio, sostiene la vecchia tesi per cui il dialetto sarebbe l’espressione dei sentimenti mentre la lingua dei concetti. E racconta di quando una volta il padre (figura chiave, va ricordato, nella sua opera tutta: più volte lui stesso ha dichiarato che Montalbano ha preso tanto da costui), per rimproverarlo dei ritardi notturni, aveva cominciato il discorso in siciliano (“Figghiu mè, vidi ca si tu nun torni presto la sira, e nun sento la porta ca si chiui, non arrinesciu a pigliari sonnu”) per poi concluderlo in italiano (“E se questa storia dura ancora io ti taglio i viveri e voglio vedere cosa fai fuori fino alle due di notte!”). Il passaggio da un registro all’altro è il passaggio dall’affetto al diritto, dalla preghiera siciliana alla minaccia italiana. “Nella mia famiglia – dice Camilleri – l’italiano lo adoperavamo per sottolineare, per mettere in chiaro, per prendere le distanze. Per dire ‘te lo dico una volta e per tutte’. Il resto era dialetto”. Ora, incalza De Mauro, effettivamente alcune cose possono dirsi solo in dialetto, altre solo in italiano, altre ancora indifferentemente nei due registri. E riporta il caso inverso: quando insegnava a Palermo, racconta, dialogava spesso con colleghi e amici del più e del meno; e si parlava in italiano. Ma quando la discussione si accendeva, per esempio su temi politici, ecco venir fuori il siciliano. Di modo che quando il discorso si faceva serio, emergeva il ricorso al dialetto. Il quale dunque “non è solo la lingua delle emozioni”.

Sembra che i due, pur citando entrambi Pirandello, dicano l’opposto; ma in effetti, a ben vedere, stanno esponendo la medesima idea: lingua e dialetto si sostengono reciprocamente, non possono esistere l’una senza l’altro e viceversa. Prova ne sia, ricorda il linguista, che hanno entrambi una struttura morfologica e grammaticale complessa che li rende più simili di quanto non appaia. Quel che conta, nella parlata comune, non è l’uso di uno piuttosto che dell’altra, ma l’alternanza dei registri e dei toni, delle ragioni e delle passioni, lo switch dall’una all’altro e viceversa – che genera o gestisce il flusso delle emozioni, siano esse familiari come ideologiche. I due aneddoti riportati dallo scrittore e dal linguista lo confermano. Nella comunicazione, quotidiana e no, le lingue in opera, o i dialetti in funzione, sono sempre come minimo due. Non esiste un solo sistema di segni, ma tanti linguaggi che dialogano fra loro, dove ogni sistema è il supporto dell’altro, mescolando senza fine ragione e passione, argomentazione e racconto. Quel che dà senso al tutto è l’andirivieni, la trasformazione, il cambio di passo. Controprova, ne convengono i due, ne è la fallimentare politica fascista sulla lingua nazionale che avrebbe dovuto reprimere i dialetti locali, e che ha finito per latinizzare molti termini spesso inventando etimologie e provenienze. Una lingua, da sola, non funziona.

Ma ecco spiegato il lavoro espressivo nella scrittura di Camilleri, spesso equivocato: “io sono uno scrittore italiano che fa uso di un dialetto che è compreso nella nazione italiana, un dialetto che ha arricchito la nostra lingua”. L’identità è l’esito cangiante delle ibridazioni continue. Niente purezze, solo mescolanze. Del resto, chiosa De Mauro, “in Italia abbiamo tante lingue”. Che è ben diverso che dire tanti dialetti… E qui vale l’affermazione di Ennio Flaiano riportata da Camilleri, secondo la quale l’italiano è una lingua parlata dai doppiatori. E non è un caso, rintuzza De Mauro a moltiplicare l’effetto Babele, che negli anni Cinquanta molti contadini del Sud erano convinti che in tv l’italoamericano Mike Bongiorno parlasse spagnolo.

Collegata a questi temi c’è la questione della traduzione che circola molto, surrettiziamente, nel libro. Anche qui, punto di partenza è un’opinione diffusa (irrealizzabile tradurre fedelmente), ma poco a poco, approfondendo, la doppia voce del libro finisce per affermare il contrario: non solo ogni traduzione è fattibile ma è anche necessaria. De Mauro a un certo punto si domanda come sia stato possibile tradurre i testi dell’autore agrigentino nelle decine di lingue in cui pure è avvenuto: dove non si è trattato esclusivamente di volgere in altri idiomi la sapiente mescolanza di lingua e dialetto, ma di restituire il ritmo, il respiro del testo. E lo scrittore, che seguiva da vicino queste operazioni insieme letterarie ed editoriali, risponde serenamente che ogni traduttore, in ogni singolo paese, ha inventato una soluzione sensata. In Germania per esempio per tradurre Il re di Girgenti si è ricorsi alla lingua di Jean Paul, così come in Francia, dove sarebbe stato facile utilizzare il marsigliese, il traduttore Serge Quadruppani ha spesso usato per i romanzi montalbaneschi un francese ecumenico mescolato a certo lessico della Normandia. “Ognuno s’arrangia come può”, ne conclude gongolante Camilleri. Ed è proprio a partire da questa paradossale proprietà costitutiva delle lingue (e dei dialetti) d’essere insieme intraducibili e traducibili che, ricorda De Mauro, un gigante come Ludwig Wittgenstein, introducendo la nozione di gioco linguistico, ha cambiato radicalmente idea circa il nesso generale fra lingua, mondo e forme di vita. La famigerata infedeltà delle traduzioni (che tanto turbava uno come Benedetto Croce) è garanzia della comunicazione, imperfetta e imprecisa ma comunque funzionante.

Ciò non significa, ne convengono i due, che tutte le traduzioni vadano bene. Ci sono quelle buone e quelle cattive, a partire però da parametri che non sono puristi o estetizzanti ma pragmatici, strategici, legati a obiettivi volta per volta diversi. Così la lingua del potere, entrambi affermano, è l’esito del controllo delle traduzioni anche all’interno della medesima lingua, di modo che, per esempio, la tendenza all’astrazione o il ricorso a un linguaggio presunto aulico, intrecciato a un patetico abuso dell’inglese, va a fondare quel burocratichese che, opprimendoci, ci tiene sotto continua sorveglianza. Opporsi a questa tendenza, lavorare sulla lingua, arricchirla a partire da basso, dalla parlata quotidiana, dai dialetti, è allora, invertendo la prospettiva, una forma di resistenza al potere. La proposta, o le proposte, di nuove forme di vita.

Perché dunque la lingua batte su un dente che duole? Qual è questo dente che la lingua picchia di continuo e che soffre a dismisura? La risposta, sostiene De Mauro, è politica: è il dente che non c’è più, il sostrato socio-culturale che ogni lingua dovrebbe sostenere, alimentare, trasformare ma in ogni caso governare. E che si sta progressivamente dileguando come in un guscio vuoto. Da un lato, allora, c’è l’esigenza di trattare i dialetti come si fa con certi cibi, dotarli cioè di un marchio Dop che, ben proteggendoli, li possa rilanciare, rilanciando al contempo il dente-sostrato culturale. D’altro canto, replica l’agrigentino, questo benedetto sostrato, nel disinteresse generale, non sta tanto sparendo, con buona pace di Pier Paolo Pasolini (citatissimo), quanto cambiando: un nuovo dente sta spuntando. “Viviamo circondati da gente che parla altre lingue – è l’epilogo del libro consegnato alla voce di Camilleri –. La mia speranza è che siccome la lingua è sempre in movimento, in una progressione lenta e costante, da questo meticciato di lingue degli extracomunitari e dei migranti tutti, il guscio vuoto possa essere riempito da queste nuove parole che arrivano da fuori […] e che diventeranno parole nostre”.

Camilleri pensava al futuro: a noi oggi il testimone.

Leggi anche:

Giuseppe Lupo | Andrea Camilleri: giochi per l’infanzia

Gianfranco Marrone | Cronache di una fine annunciata

Gianni Bonina | L’inquietante segreto di Camilleri

Gianni Bonina | Autodifesa di Caino di Andrea Camilleri

Gianfranco Marrone | Memoria ed eredità di un narratore seriale