L'insostenibile potere della paranoia

Jorge Luis Borges, in L’immortale, scrive che accettiamo facilmente la realtà forse perché intuiamo che nulla è reale. Parole, queste, nelle quali si cela una leggerezza metafisica: accettiamo ciò che percepiamo instabile, soggetto al tempo e al linguaggio. Oggi, quel gesto sembra infranto. Non respingiamo la realtà perché falsa, ma perché ogni sua apparenza è sospetta. Viviamo in un tempo in cui l’accesso al reale è mediato, manipolato, differito. Il mondo ci arriva come immagini, frammenti, narrazioni contraddittorie; percezioni che sospettiamo alterate da poteri invisibili, algoritmi opachi, regie segrete. La realtà si mostra come simulacro, copia senza originale, superficie che nasconde altre superfici, e ogni verità rischia di perdersi in una spirale infinita. Al posto dell’intuizione borgesiana, oggi domina un’inquietudine epistemica: che cosa è vero? Chi stabilisce i criteri della realtà? Chi detiene il potere di dire: questo è reale?

Già da tempo lo statuto ontologico della realtà e della verità è entrato in crisi. La modernità, liberando il soggetto da fondamenti trascendenti, lo ha esposto alla vertigine di dover fondare da sé i criteri del reale. Senza garanzie ultime, il sapere resta vulnerabile al sospetto. Le teorie costruttiviste ricordano che il sapere è sempre situato; in psicoanalisi, con Lacan, la verità ha struttura di finzione, mentre la realtà è un effetto simbolico: rete condivisa di rappresentazioni, credenze e immagini. Il reale, distinto dalla realtà, sfugge alla simbolizzazione: non può essere detto, ma ritorna, insiste, lacera ogni montaggio di senso. Quando la rete simbolica si incrina – come accade nella psicosi o nelle grandi crisi culturali – il reale riemerge traumatico, e il soggetto reagisce con costruzioni paranoiche: griglie interpretative rigide, ossessive, che tentano di suturare lo strappo.

Così, la paranoia non è mera distorsione del senso, ma sua ipertrofia: eccedenza di significazione che cerca di colmare l’insignificabile. Là dove il simbolico vacilla, affiora il sospetto. Il delirio paranoico produce senso, genera coerenza, ma non tocca il reale, il buco, la ferita che lo fonda. È in questo scarto tra senso prodotto e impossibilità del reale che si annida il sospetto contemporaneo. Più che attacco alla realtà condivisa, la paranoia circonda il reale senza integrarlo.

Nel fluire incerto della contemporaneità, entra in crisi il legame tra esperienza, conoscenza e fiducia. Dove tutto può essere falso, nulla può più essere davvero creduto. Fake news, deepfake, opacità algoritmica: tutto erode l’affidabilità del visibile. Il mondo appare saturo di segni, ma privo di garanzie. La paranoia emerge così come risposta strutturale: filtro cognitivo che cerca ordine nel disordine, intenzione nel caso, nemici dove ci sono solo effetti sistemici.

Non è più solo patologia individuale, ma stile cognitivo collettivo, logica diffusa nella società. Negli anni ’50, Richard Hofstadter parlò di “stile paranoide” per descrivere un modo di credere che trasforma ogni evento in minaccia. A differenza della paranoia clinica, lo stile politico si carica di missione salvifica: scovare complotti per difendere l’ordine. Non conta la verità del complotto, ma il modo in cui viene creduto: con aggressività, sovraeccitazione, visione apocalittica e bisogno di purezza. È razionalità furiosa, iperlogica e ipermorale, incapace di accettare l’ambiguità del reale.

Questa logica trova una soglia decisiva con la Rivoluzione francese: da allora, la storia si popola di volontà occulte. A destra come a sinistra, ogni trasformazione è letta come effetto di intenzioni nascoste. Il pensiero paranoico rifiuta complessità e contingenza: preferisce coerenza totale a un reale inafferrabile. La paranoia si impone come macchina interpretativa totalitaria, sostituendosi alla trama disordinata della storia. Tuttavia, ogni regime può ribaltare lo stigma: ciò che per alcuni è delirio, per altri è veggenza.

Oggi, dove le istituzioni appaiono meno capaci di stabilizzare una realtà condivisa, la paranoia diventa scorciatoia verso la verità, via d’accesso privilegiata al reale incerto. È strategia difensiva, modo ordinario di accedere al reale. La conoscenza nasce da una ferita, risposta all’inganno, al fraintendimento, all’eccedenza del reale che sfugge a ogni tentativo di addomesticarlo. In questo senso, la paranoia non è solo sintomo patologico, ma specchio culturale: ci mostra la difficoltà a fidarci, a credere, a vivere nel vuoto che ogni verità lascia dietro di sé.

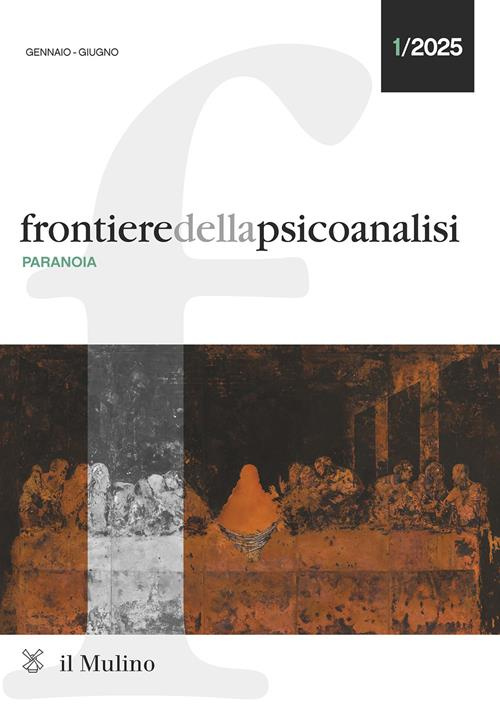

È su questa soglia instabile – tra simulacro e sospetto, tra delirio e desiderio di verità – che si colloca, seguendo quasi naturalmente il numero La passione dell’odio, il nuovo numero di Frontiere della psicoanalisi (1-2025, il Mulino, Bologna), dedicato alla paranoia. Come scrivono Maurizio Balsamo e Massimo Recalcati nell’editoriale che apre il volume, la vita collettiva del nostro tempo appare segnata da una presenza pervasiva della paranoia: non solo come effetto di eventi traumatici recenti, ma come tratto strutturale della modernità, dove l’odio verso l’Altro rovescia la melanconia in difesa identitaria e il perseguitato si trasforma in persecutore. I saggi raccolti attraversano clinica, filosofia, arte e letteratura, delineando una costellazione in cui la paranoia non è solo disturbo individuale, ma figura epistemica e affettiva del nostro rapporto con il sapere, il potere e l’Altro. La copertina del volume, Interno Assoluto di Nicola Samorì – una corrosione sulfurea dell’Ultima Cena che svuota il corpo di Cristo lasciando apparire solo spettri – introduce la posta in gioco: non la ricerca di un significato nascosto, ma l’esposizione di un enigma che resiste al senso. Come la paranoia, anche l’arte di Samorì mette in scena la crisi del credere e l’impossibilità della salvezza, mostrando ciò che nel visibile rimane opaco, ferito, non redimibile. La pretesa paranoica di fondare ogni segno su un’origine certa si rovescia, così, nel suo contrario: un vuoto che implode nel senso, e lo destabilizza.

È questa torsione – dal sospetto alla certezza, dall’ambiguità alla persecuzione – che i saggi del volume interrogano, restituendo alla paranoia il suo doppio volto: dispositivo del potere e forma allucinata di senso, sintomo del presente e tentativo estremo di ricostruire un ordine simbolico.

Il primo passaggio necessario attraversa la clinica, dove la paranoia si manifesta come risposta estrema alla dissoluzione del legame simbolico, come tentativo disperato di ricucire una frattura che minaccia l’esistenza stessa del soggetto. In Aimée e Schreber, come ci ricorda Luis Izcovich, la follia si struttura in un edificio coerente, ossessivo, eppure in grado di dare senso a un mondo altrimenti insostenibile. La metamorfosi dalla melanconia alla paranoia, secondo Massimo Recalcati, trova nella figura di Hitler il suo tragico epilogo: la colpa, anziché introiettarsi, viene espulsa e proiettata sull’Altro, trasformato in nemico assoluto, un’ombra che fagocita ogni riflesso di sé. Un’eco di questa dinamica risuona nel delirio a due delle sorelle Papin, dove, come evidenzia Lucia Simona Bonifati, l’assenza del Terzo – della mediazione simbolica – condanna le protagoniste a un legame persecutorio reciproco che culmina nell’atto di sangue, mostrando come l’assenza di simbolico generi una logica interna di giustificazione e vincoli reciprocamente coercitivi.

Da qui il tema del potere si intreccia inevitabilmente con la clinica. Quando il controllo e il sospetto diventano strumenti di governo, la paranoia si carica di funzione sociale e politica, diventando meccanismo di organizzazione del mondo. Il caso di Pierre Rivière, riletto da Francesco Paolo Adorno, rivela come il tentativo di neutralizzare il delirio possa cancellare la prossimità inquietante tra razionalità e follia, lasciando emergere ciò che sfugge a ogni norma. Parallelamente, in ambito patriarcale, la paranoia si mostra come difesa contro la soggettivazione femminile – come emerge nel dialogo tra Fernanda Alfieri, Emanuele Corn e Ivan Giacomo Pezzotta – , e persino nella criminalità adolescenziale, come osserva Mauro Grimoldi, sono meccanismi di difesa come la scissione e la proiezione a strutturare narrazioni deliranti che giustificano la violenza. Risalendo, infine, i fondamenti della nostra cultura, Monica Centanni, con uno sguardo alla tragedia greca, individua nel legame fraterno e nella figura del doppio – come in Eteocle nei Sette contro Tebe – il luogo in cui la ragione assolutizzata si trasforma in furore: l’ordine diventa ossessione, la strategia guerra.

Ma la paranoia non si ferma alla clinica né al potere; attraversa la modernità nel suo cuore epistemico, quando il sapere privo di fondamento trascendente rischia di trasformarsi in spirale infinita di giustificazione. Rousseau, nella lettura di Balsamo, appare intrappolato in un bisogno incessante di autoassoluzione, mentre Freud, nel celebre errore sull’infanzia di Leonardo, mostra, come annota Anna Montebugnoli, una “psicosi della forma”: sovrainterpretare l’immagine più che il contenuto diventa modalità paranoica di ordinamento della realtà. Sul versante politico, la paranoia si materializza nel comando assoluto di Stalin, come sottolinea Angelo Villa, si radica nella legge moderna – da Hobbes ai totalitarismi secondo Tommaso Gazzolo – e oggi si ripresenta come potere senza fondamento simbolico, legittimato da proiezioni persecutorie e capri espiatori, come evidenzia Alenka Zupančič.

E tuttavia, è nella rappresentazione che la paranoia trova il suo spazio più radicale. La letteratura fantastica e romantica, per Valentino Baldi, sospende il confine tra vero e falso, costringendo il lettore a un atteggiamento sospettoso; il cinema, secondo Fabio Benincasa, genera inquietudine attraverso il fuori campo e la crisi della Legge simbolica; le piazze metafisiche di de Chirico, osservate da Lorenzo Canova, diventano scenografie dell’angoscia contemporanea, spazi ipnotici e svuotati dove il reale perde consistenza.

In questo intreccio di clinica, politica, modernità ed estetica, la paranoia si mostra come cifra del presente: dispositivo del potere e forma allucinata di senso, tentativo estremo di suturare il reale. «Resta al futuro decidere se c’è più illusione nella mia teoria o più verità nell’illusione di Schreber», scrisse Freud. La paranoia non è soltanto errore, ma forma estrema di costruzione: e il punto forse non consiste nello smascherare ogni finzione, ma nel saperne scegliere una capace di tenerci insieme.

In copertina, Nicola Samorì, L'Ultima Cena, Interno assoluto, 2019, particolare. Courtesy the Artist, Fondazione Stelline Milano.