Speciale

L’invasione degli ultraveicoli

Anche solo a Merano, modesta cittadina di provincia, circolano in un unico giorno circa trentamila veicoli, e questo secondo una rilevazione di qualche tempo fa, ormai ampiamente superata dai fatti. In una metropoli le auto sono talmente tante che una carrozza del Settecento procedeva in media ad una velocità di crociera più elevata di un veicolo odierno. Alla faccia del progresso!

La storia delle relazioni tra auto e letteratura è una storia di inimicizia, anzi d'odio. Odio profondo e duraturo. Appena otto anni dopo l'uscita del racconto La passeggiata di Robert Walser, in un celebre romanzo di Hermann Hesse, questa vicenda d'insofferenza autentica si arricchisce di un nuovo capitolo. Si tratta del Lupo della steppa (1927).

Non si sa se il libro sia effettivamente la storia di una fratellanza psichedelica ricavata dalla vita reale, come sosteneva Timothy Leary. Quello che è certo è che il protagonista, il cinquantenne in crisi Harry Haller, a un dato momento si ritrova nel bel mezzo di un Teatro Magico, allestito dal suo amico Pablo. Ci sono innumerevoli porte nel corridoio del teatrino, ciascuna con una scritta. Harry entra significativamente in quella che riporta la seguente iscrizione: CACCIA ALLEGRA! Caccia grossa alle automobili. È proiettato in un mondo rumoroso e agitato. Macchine corrono di qua e di là, inseguono pedoni. Si odono schianti e crepitare di spari. È la lotta tra uomini e automezzi. Un conflitto del genere era nell'aria da molto tempo. Finalmente è scoppiato. Manifesti ovunque affissi esortano gli uomini a insorgere contro le macchine. Harry, assieme a un suo vecchio compagno di scuola, ora docente di teologia, fa man bassa di moschetti, pistole e casse di cartucce e spara, finalmente spara, contro le auto. Spara anche il suo vecchio amico, che, per la cronaca si chiama Gustav. Una, due, tre volte. Se Walser non degnava i conducenti delle auto nemmeno d'uno sguardo, Harry e Gustav invece mirano proprio ai conducenti. Li abbattono e le auto si cappottano. Ammazzano per divertimento, per nausea. Nausea nei confronti di una civiltà di lamiere. E si era nell'anno ventisettesimo del secolo scorso. Oggi che ti avrebbero usato Harry e Gustav per combattere le auto? Le bombe a neutrini? L'atomica?

Un metodo molto più rudimentale è quello impiegato dal professor Avenarius nel romanzo (o cosiddetto romanzo) L'immortalità (1990) del grande scrittore moravo Milan Kundera. Questo personaggio, che porta lo stesso nome del filosofo che inventò l'"empiriocriticismo", ossia la critica radicale al concetto di esperienza com'è comunemente intesa, quest'essere bizzarro che ama la bellezza impietrita dei manichini, odia per contro di un odio viscerale e inestinguibile le automobili. Esse hanno invaso le strade. Esse hanno invaso i marciapiedi. I passanti non possono più guardare altri passanti, devono guardare macchine. Musi minacciosi di macchine. Portiere. Cofani. Tetti apribili. Macchine sullo sfondo, macchine in primo piano, macchine, macchine ovunque. Non c'è un'unica angolatura, in una città qualunque, che non sia occupata dalla mole delle macchine. Ferme. Se sono in movimento, il loro rumore onnipossente ne sovrasta ogni altro. Corrode anche l'ultimo residuo di possibile contemplazione.

Il professor Avenarius odia le automobili soprattutto perché hanno provocato l'eclissi delle cattedrali: hanno reso invisibili le antiche bellezze delle città. Sotto la giacca il professore porta, fissato intorno al petto e all'imponente pancia, un singolare sistema di cinghie, una specie di imbragatura, dalla quale, in basso a destra, pende un gancio. Dal gancio, a sua volta, pende un coltello. Un coltellaccio da cucina. È forse un serial killer, il mite professore? Esce di notte a sterminare prostitute, spacciatori, o inermi passanti? No. Egli si serve del coltello per tagliare le gomme delle auto. Usa un metodo preciso nella sua guerra personale contro gli infami automezzi. Alla prima auto che incontra taglia la ruota destra anteriore, alla seconda la sinistra anteriore, alla terza la destra posteriore e alla quarta... tutte e quattro le ruote in un sol colpo. In tal modo cerca d' introdurre un principio di bellezza matematica nel cuore d'un'azione distruttiva, che così si sottrae alla casualità del vandalismo.

A rigare le carrozzerie come capita capita e a bucare gomme a casaccio sono capaci tutti. Poi però è lui per primo, Avenarius, a non rispettare la sua regola e infilza il coltello con furia nel primo pneumatico che gli salta all'occhio. Non è che debba cercare tanto lontano. Ovunque vada si imbatte nelle sue nemiche mortali, le auto, con le loro ruote invitanti. Alla fine, colto in flagranza di reato, la polizia lo arresta: così, ingloriosamente, termina la carriera d'un assassino seriale di copertoni.

La città in cui è ambientato il "romanzo" di Kundera è Parigi. Ma, come già detto, ormai anche Merano, nel suo piccolo, non è poi tanto diversa da Parigi, o da Roma. Secondo Natalia Ginzburg, ripetiamolo, Roma già quarant'anni or sono era affetta da una "malattia maligna", quella dell'eccesso di automobili. Anche Merano oggi non scherza, quanto a morbo-macchine o macchine-morbo. È un’epidemia. Una pandemia. Un virus inarrestabile.

A Merano e altrove, quando si tratta di auto, vale la cockroach theory. La "teoria degli scarafaggi". Non sono mai soli. Non sono mai sole. Se uno vede un lampo nero sul pavimento e capisce, non ci vuole molto, che era uno scarafaggio, sa che la casa è già piena, di scarafaggi, con la loro nera corazza e le schifose antenne tremolanti. Se uno vede spuntare il muso aggressivo di un’automobile di qualsivoglia tipo e formato, utilitaria, berlina o coupé, ha purtroppo già capito che quella è solo l'avanguardia d'un esercito, la prima avvisaglia di un diluvio, l'apripista degli invasori infiniti.

Le macchine sono dappertutto. Arrivano dappertutto. Entrano dappertutto. Sostano ovunque. Soprattutto in divieto di sosta. In fila. Doppia fila. Tripla fila.

Certe notti il camminante meranese ha un incubo. Ricorrente. Sempre lo stesso: si alza e trova le auto parcheggiate in corridoio. Nel corridoio di casa sua. Non può passare. Vorrebbe solo andare in bagno, mica chissà dove. Si deve arrampicare sulla carrozzeria, scivolosa, della station-wagon che sta di traverso, in corridoio, nel suo corridoio. A fatica s'inerpica sul tetto, scende sul cofano, mette i piedi a terra, sulle piastrelle beige del suo corridoio, per accorgersi che: anche davanti alla porta del bagno c'è un'auto. Un'utilitaria di dimensioni ridotte di seconda generazione. Giusto davanti alla porta del bagno. Porca miseria! Ma chi le ha parcheggiate qua, queste macchine di merda! Proprio davanti al bagno! Il camminante striscia come un serpente anche sopra la macchinina di seconda generazione, pensando che, se anche le auto hanno le loro generazioni, la fine del mondo è vicina, riesce ad aprire, con notevole sforzo, la porta del bagno e finalmente... finalmente si accorge che, giusto davanti al water, è parcheggiata una monovolume snodabile che ci si avvolge tutta, davanti al water, togliendolo alla vista, lasciandolo solo immaginare, il water.

A questo punto regolarmente si sveglia, il camminante, e si alza e prova un'insolita felicità vedendo il corridoio di casa vuoto. Ma fino a quando sarà così? vuoto, si chiede il camminante, procedendo verso il bagno.

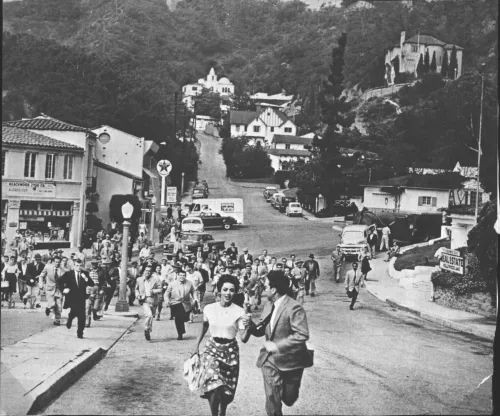

Le automobili, anche a Merano, sono come gli ultracorpi del film di Don Siegel (1956). Baccelloni giganti che si riproducevano con una rapidità impressionante e poi si aprivano e dentro c'erano dei replicanti degli umani, ma non erano umani, erano alieni. Esseri senza vita vera, con solo l'apparenza della vita. Automi svuotati di sentimenti e d'intelligenza che si sostituivano agli uomini reali, alle donne reali.

Le auto sono così. Si propagano e si moltiplicano con la stessa spietata progressione. Dove c'era un parco c'è un parcheggio. Dove c'era una viuzza di terra battuta in mezzo ai campi, c'è una strada asfaltata. Dove c'era l'orizzonte aperto, c'è, a occluderne la vista, una distesa di lamiere sotto il sole. Scintillano in modo sinistro. Sembrano insetti. Sono scarafaggi. Morti. Sotto il sole. A migliaia. Sono automobili, ferme, come cadaveri.

Le automobili sono come i rinoceronti della pièce di Ionesco (1959). Prima ne passano due, in tutta la città. La gente non crede ai propri occhi: rinoceronti per il centro? Ma non è possibile! Ridono. Pensano che chi dice di averli visti abbia semplicemente alzato un po' troppo il gomito. Poi, poco dopo, di rinoceronti ce ne sono quattro, al supermercato. La gente mostra i primi segni d'inquietudine. Qualcuno rabbrividisce, ma non sono molti quelli che si preoccupano. Come sono venuti, se ne andranno, i rinoceronti, si dicono parecchi in cuor loro. Ma i rinoceronti non se ne vanno. Il loro numero aumenta. Sempre più. Alla fine sono tutti, tutti così: tutti rinoceronti, dal primo all'ultimo, tranne uno. L'unico non-rinoceronte che non vuole cedere, che vuole opporsi, opporre resistenza estrema, ultimo rappresentante dell'umano in un globo esclusivo di animali dal naso di corno.

Critici e spettatori, di volta in volta, vedevano in queste opere di Siegel e Ionesco metafore del comunismo o del maccartismo o del capitalismo o del consumismo o del conformismo o di chi sa che altro ancora. Per chi si fa strada a fatica, con le sue gambe, tra le insidie, i pericoli e gli agguati motorizzati – serie continua di shock – quella pellicola e quella rappresentazione teatrale lontane nel tempo sono entrambe profezia, purtroppo realizzata, di uno strapotere illimitato, quello delle quattro ruote.

Leggi anche:

Alessandro Banda | Flâneur sotto shock

Alessandro Banda | La schiavitù canina

Alessandro Banda | La celeberrima Passeggiata Tappeiner

Alessandro Banda | Il patrono dei camminanti