Marco Vallora, dove non arriva la parola

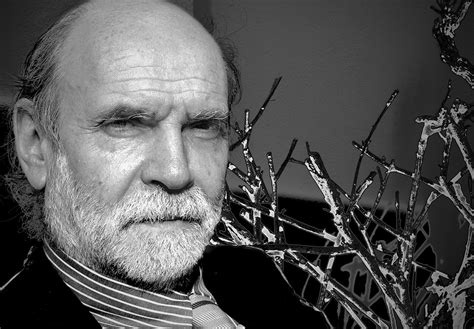

Sono passati circa due anni e mezzo da quando Marco Vallora è stato colpito da un malore fatale, a bordo di uno degli innumerevoli treni presi nel corso della sua vita da nomade della cultura, da una mostra all’altra, da un concerto a una lezione universitaria. In quell’occasione si stava recando all’inaugurazione di un’esposizione di Leonardo Dudreville, uno di quei pittori trascurati e marginalizzati che tanto amava.

Vallora aveva trascorso gli ultimi anni di vita a riprendersi, con successo, dalle conseguenze di un ictus che aveva rischiato di comprometterne in modo permanente l’uso del linguaggio. Non lo dimenticherò mai, seduto nella stanza della clinica torinese dove stava trascorrendo la convalescenza: un libro aperto sulle ginocchia (un catalogo di Tabusso, mi pare, che io e l’amico gallerista Arialdo Ceribelli gli avevamo portato su sua richiesta), gli occhi chiusi strizzati in uno sforzo di concentrazione e la mano destra a ghermire il cranio calvo, quasi a volerlo spremere per liberarlo dalle parole che lo affollavano, ma che solo a tratti gli riusciva di pronunciare. Mi colpì la sua determinazione quasi feroce, e me lo immaginai, sveglio fino a tarda notte come sempre, alle prese con pile di libri, riviste e abbecedari à la Magritte, mentre con fatica ricostruiva dalle fondamenta le sue immagini, i suoi strumenti, la sua lingua.

Proprio all’uso della lingua, della parola da parte di Vallora è dedicata la raccolta Marco Vallora. Scritti. Come se la parola dipingesse, a cura di Giorgio Agamben, Marcello Barison e Monica Ferrando, edita da Electa. Terzo libro di questa preziosa e coraggiosa collana, che ha già in precedenza offerto al pubblico le selezioni degli scritti di Paolo Fossati e Paolo Volponi, questa raccolta ha il sapore della restituzione e insieme della scoperta. Restituisce una voce critica che rischiava di rimanere dispersa tra cataloghi, riviste, articoli sparsi; e scopre, a chi non ne aveva già fatto esperienza, la forza letteraria di un autore che ha fatto della critica un genere autonomo, capace di rivaleggiare con il romanzo e la poesia. Non a caso Giorgio Agamben, nella premessa, si premura immediatamente di sottrarre Vallora alla categoria dei critici d’arte o musicali, inserendolo nel novero dei grandi prosatori del Novecento.

La prospettiva di Agamben è netta: ciò che conta non è l’oggetto di cui Vallora scrive, ma la lingua che lo rende possibile. L’arte non è per lui un contenuto da illustrare: è la condizione che costringe la scrittura a reinventarsi, a sospendere l’uso comune della parola per inseguire l’alterità del visivo. Dove Longhi si affidava a inserti lessicali sorprendenti, Vallora mette in movimento l’intera macchina sintattica. Ne risulta una prosa che si muove come un organismo vivo, barocco e sfrenato, a tratti volutamente eccedente, altre volte tagliente e ironico. L’esempio più emblematico è l’incipit del saggio su Sonia Alvarez: “Sopito. Io credo che partirò dalla parola sopito.” Un suono, prima ancora che un significato, diventa scintilla immaginativa. Da quella sillaba scaturisce un mondo di interni addormentati: “muraglie di coperte”, “strofinacci di sagome”, “slavine di pelucchi e plaid”. La scrittura si gonfia, oscilla tra precisione e nonsense, per poi ricadere in un finale di sorprendente densità esistenziale: “È lo stesso sguardo, ultimo, alle vissute lenzuola d’albergo, prima di abbandonarle al morso crudele e distratto delle cameriere del piano. Per controllare se non hai lasciato nulla d’irreparabile della tua esistenza.” Qui la lingua non descrive: evoca, convoca, lascia intravedere il non detto. È in questa alternanza di glossolalia barocca e di scatto profetico che si riconosce la cifra valloriana messa in luce da Agamben: l’invenzione di una lingua è la condizione stessa della critica che si fa letteratura.

Se Agamben privilegia la dimensione linguistica, Marcello Barison, nel suo testo intitolato Sul ritmo di questo libro, insiste invece sulla struttura musicale della raccolta. I testi non sono ordinati secondo criteri disciplinari, ma seguendo un andamento ritmico: i saggi si susseguono come movimenti di una sinfonia, con aperture, variazioni, contrappunti e chiuse. L’incipit sull’“irrappresentabile menzogna” e l’epilogo su Pasolini e Petrolio non sono semplici cornici, ma battute iniziali e finali che danno forma a un percorso circolare. Il ritmo, però, non riguarda solo la disposizione editoriale: è la cifra stessa della scrittura di Vallora. Ogni saggio procede per accelerazioni improvvise e brusche frenate, per accumuli barocchi che si dissipano subito, per oscillazioni tra glossolalia e asciutta secchezza empirica. Barison parla di “accumulazione dissipativa”: la scrittura si costruisce e si consuma nello stesso gesto, come fuoco che brucia nel proprio splendore. È un ritmo che non porta mai a una sintesi conclusiva, ma che rilancia di continuo, lasciando al lettore il senso di una partitura infinita.

Delle lucide osservazioni di Barison non è difficile trovare preciso riscontro, una volta che ci si immerge nella lettura dei testi di Vallora. In Di alcune Sacre Concitazioni, per esempio, la critica non nasce da un sistema metodico, ma da un’empasse, un inciampo: “Quasi sempre, quando uno scrivente si trova di fronte lo sgomentante lago bianco del foglio intonso… si appiglia, giocoforza, a un attacco qualsivoglia.” Il dettaglio diventa origine, punto da cui si dispiega il discorso. Da quel frammento si apre un mondo che la scrittura ricrea con immagini che sembrano voler eguagliare, nel loro accumulo, l’intensità pittorica di Lotto.

In Pontormo, l’imaginifico ipocondriaco, Vallora non si limita a raccontare l’artista: si specchia in lui. Il pittore manierista, “ipocondriaco ma immaginifico”, diventa alter ego dello scrittore, e la prosa ne imita l’andamento contorto, disseminata di aggettivi ossessivi, capace di restituire la nevrosi che attraversa quelle figure dal corpo spezzato. La critica non è spiegazione, ma confessione indiretta, autoritratto rovesciato nell’altro. Il saggio su Nadar, intitolato Nadar o “dell’arte prodigio, che da nulla produce qualcosa”, mette in scena la fotografia come teatro. La parola “prodigio” coglie il senso di un’immagine che sorge dal nulla, e Vallora la racconta con un tono performativo: “Docili relitti hanno diritto a una pietas contenuta e virile, quasi sbrigativa, mai sdolcinata.” Non c’è illustrazione, ma messa in scena: la critica diventa drammaturgia del visivo. Infine, in Proust e la pelle della pittura Vallora affronta il rapporto tra letteratura e arti figurative con un gesto rivelatore. Scrive: “rinunzio a fare quello che avrei voluto tentare.” Una resa che in realtà è preludio a un rilancio: la rinuncia diventa nuova possibilità, e da lì prende avvio una catena di metafore che restituisce la densità epidermica dell’arte, la sua superficie sensibile, la “pelle” che la parola può solo accarezzare senza mai possederla.

Tra i nuclei teorici fondamentali della scrittura valloriana, emergenti dai saggi riportati, il primo è il ruolo del dettaglio come origine del discorso. Non c’è mai un punto di vista panoramico o un sistema astratto: tutto inizia da un frammento – un aggettivo, un gesto, un elemento marginale – che funge da scintilla. Nel saggio su Lotto, Vallora parla di “un condens’idea determinante, con ipnotica valenza di mantra”, come se l’attacco critico dovesse comportarsi come un refrain capace di ipnotizzare e di attrarre il lettore in un vortice. Il dettaglio è, dunque, principio generativo, nucleo da cui si sviluppa la scrittura, la rappresentazione.

Nonostante tutto, Vallora è consapevole che la parola non può esaurire l’immagine, e spesso lo dichiara con ironia. In Irrappresentabile menzogna rappresentata osserva che “l’atto-bugia non si può incarnare in una figura decifrabile, ma può diventare una persona, impersonificarsi in un’allegoria.” Qui il discorso si apre a una riflessione più ampia: l’arte, come la menzogna, non si lascia ridurre a univocità, ma si impersonifica, prende maschere, allegorie. La critica, allora, non deve pretendere di spiegare, ma di abitare questa impossibilità, di muoversi nelle sue pieghe.

L’accumulazione di immagini, di incisi, di metafore non porta mai a un compimento, ma si consuma nel proprio stesso eccesso. Ogni frase sembra costruire per distruggere, accumulare per dissipare, come se il critico si divertisse a demolire subito ciò che aveva appena edificato. È ciò che Barison chiama “accumulazione dissipativa”: un paradosso fecondo, che fa della scrittura un laboratorio di incessante reinvenzione.

Infine, la critica di Vallora è sempre anche scrittura di sé. Non esiste neutralità: in ogni testo l’autore si espone, confessa, ironizza sulla propria inadeguatezza, mette in gioco il proprio io. In Che fai tu, Padre, in ciel? le domande sull’arte diventano interrogativi esistenziali e metafisici, rivelando che il saggio è, per lui, una forma di vita. Ogni descrizione è anche autoritratto implicito, ogni analisi è un frammento autobiografico. È in questa esposizione personale che si riconosce la differenza rispetto a molta critica accademica: Vallora non interpreta l’opera dall’esterno, ma la vive dall’interno, lasciando che essa diventi specchio e proiezione. Questi nuclei teorici non sono mai trattati come principi astratti, ma emergono dal gesto stesso della scrittura. Vallora non espone una teoria, la mette in atto. È il dettaglio che diventa mantra, è l’impossibilità che si traduce in allegoria, è l’accumulazione che si dissolve, è l’io che continuamente riaffiora. Tutto questo si dà nell’atto della scrittura, che diventa esperienza e non semplice discorso sull’arte.

L’operazione dei curatori, accompagnata dalle cornici di Agamben e Barison (oltre al bel testo, di taglio molto personale, di Nicola Lagioia), restituisce così il senso di un’opera che è più di una raccolta di saggi. Agamben mostra la forza inventiva della lingua, Barison ne svela il ritmo sinfonico, e i testi di Vallora confermano entrambi, mettendo in scena quella “accumulazione dissipativa” che è la sua cifra. Alla fine della lettura non resta tanto la conoscenza delle opere commentate – Lotto, Pontormo, Nadar, Proust – quanto l’esperienza di una scrittura che dipinge con le parole, che trasforma il fallimento della rappresentazione in occasione di stile. La sua lezione è chiara: la critica non deve spiegare l’arte, ma reinventarla nel linguaggio, abitandone l’impossibilità. Per questo i saggi di Vallora appaiono oggi come piccoli romanzi visionari, come confessioni oblique, come quadri verbali che ci costringono a vedere diversamente.