Massimo De Vita: domattina ci riprovo

Ma bisognerebbe vederlo muoversi. Lavorando a questa chiacchierata con Massimo de Vita, da quaranta e più anni anima del Teatro Officina di Milano, avverto bene certi limiti della parola scritta: non nel senso pigro dell'impotenza a rappresentare — ci vorrebbe una moratoria per l'aggettivo "indescrivibile" — quanto perché l'arte di de Vita rifiuta la pur minima staticità richiesta dal linguaggio illustrativo. Vale per ogni attore, certo: ma questo attore ha quasi novant'anni, e non è semplice mostrare quanto le sue parole vivano realmente solo nel modo in cui vengono pronunciate o recitate — evitando con ciò lo stereotipo dell'anziano brioso.

Riproviamo, allora; e torniamo sul luogo. È un pomeriggio di metà gennaio 2025. Fuori diluvia. Io e Massimo siamo seduti a un tavolino in legno scuro, poco oltre la seduta dell'Officina: luce radente, il riscaldamento riparato da poco (grazie a una raccolta fondi di amici e sostenitori), un flebile odore di moquette. A un certo punto discutiamo proprio dell'essere un corpo vecchio. "Dormo poco", dice lui. "Dormo molto poco però sto sdraiato a letto tanto, la notte, e sono pieno di pensieri. Avrò scordato questo? È domani che ho quell'appuntamento? C'è la lezione coi ragazzi oppure no? E poi", sorride, la voce s'infiamma impercettibilmente, "quando il corpo si muove", e qui si alza e accenna un passo di danza, "quando esco a comprare il pane, rinasco". E si risiede.

Il passo è più o meno così: una gamba va dietro l'altra all'altezza del cavo popliteo, le spalle si sollevano di qualche centimetro e una mano si apre per sottolineare il gesto; il tutto con grazia infantile e claunesca, frutto di decenni di lavoro, intrisa di sprezzatura. È qualcosa che non richiama solo gesti già visti (Petrolini su tutti) ma anche l'antica forza del giullare: la sua imprevedibilità. L'intero corpo di Massimo, quest'uomo basso e magro dai capelli bianchi e di bianco vestito, si elettrifica: noncurante come il fascio di luce gettato da un bimbo che gioca con una torcia, in un pomeriggio di noia. Non ho reso l'idea — sono i limiti di cui parlavo — ma ecco: senza aver presente tale elegantissima irrequietezza, è difficile anche inquadrare ciò che racconta.

In una nota di scena scritta decenni fa Massimo diceva una cosa splendida: "Il gioco del teatro, come quello della vita, non accetta l'immobilità: strappa la spina acutissima dell'assurdo e nel gioioso e disperato tentativo di riempire quel vuoto riprende il cammino, riaffermando le ragioni della sua esistenza." Mobilità, appunto. Mi pare sia una cifra fondamentale della sua oltre che del suo teatro: il rifiuto di accoccolarsi in una verità fissa e data una volta per tutte.

Ho conosciuto Massimo nel 2009. All'epoca una cinquantina di associazioni avevano lanciato il progetto Via Padova è meglio di Milano: io avevo scritto un reportage in cui il quartiere era al centro della narrazione, vivevo da quelle parti, NoLo era ben al di là da venire, e insomma fui coinvolto a partecipare da Massimo. Da allora ci siamo incrociati varie volte, ho visto alcuni suoi spettacoli, ho tenuto i contatti grazie anche alla sua compagna di vita e lavoro Daniela Airoldi Bianchi (insegnante di teatro fenomenale e, scopro solo ora, laureata con una tesi su Proust); abbiamo anche fatto qualcosa insieme all'Officina. Finché non ho deciso di mettere nero su bianco le domande che avevo accumulato negli anni. Ad esempio, e banalmente, com'è diventato attore.

"Mio padre — un medico condotto — amava molto il teatro amatoriale. Un giorno era con il farmacista, il salumiere e altri a recitare Il cardinale di Louis Napoleon Parker. Un drammone proprio ottocentesco, in cui a un certo punto mio padre recitava una battuta solenne — Anatema su te, Strozzi, anatema! — e contestualmente, con un miracolo scenico, la persona colpita da questo anatema spariva e una su caricatura veniva spedita in alto fulminata." Ride, scuote la testa. "Ecco, stava recitando quando mia madre ha telefonato dicendo Vieni, vieni, che sta nascendo! Allora raccontano le cronache che mentre mettevo fuori la testa io sentivo già queste vibrazioni, diciamo. Tra l'altro se mio padre aveva cattive abitudini del genere, mia madre ha fatto di tutto per farmi cambiare strada: quando dopo la maturità sono partito per andare al Piccolo di Milano, lei mi ripeteva sempre: Col teatro n'za magna!"

Quando nasce l'Officina, però, Massimo non c'è. Dopo aver studiato con Strehler — il quale definirà l'allievo "teatrale, sensibile, infelicemente felice": definizione ancora non del tutto chiara, né a lui né a me — fonda nel 1968 la Cooperativa nuova scena insieme a Dario Fo e Franca Rame tra gli altri. Ed è con loro mentre in viale Monza 140 un gruppo di giovani del Circolo familiare di unità proletaria decide di mettere in piedi un teatro. (Fra parentesi: il Circolo è ancora vivo e vegeto e nel 2025 compie ottant'anni; un altro posto di Milano che merita di essere visitato).

Come spiega Massimo, l'Officina è nato "dal basso che più basso di così non si può; né poteva essere altrimenti". Lui si aggregherà pochi anni dopo, e ovviamente c'è quando l'incendio del 1984 obbliga a un trasferimento nella sede attuale, fra le case popolari di via sant'Erlembardo. È il Quartiere della Fondazione Crespi Morbio, lanciato nel 1939: dieci robuste palazzine dai cortili bigi, in autunno macchiati di foglie secche. Il trasloco peraltro implica un'interazione ancor più frequente con la vita e i problemi delle famiglie: diventare parte di un intero contesto abitativo e perché no raccontarlo.

La prima e la seconda sede distano comunque pochi minuti a piedi. Siamo sempre a Gorla, un comune aggregato alla città nel 1923 e tagliato dal naviglio della Martesana — scorcio che ha conferito al quartiere il soprannome, piuttosto enfatico, di "Piccola Parigi". Ma al di là delle cartoline è periferia nord-orientale, e pur essendo cambiata negli anni periferia resta: allergica a chi arriva pensando di calare "cultura" dall'alto, ciecamente. Forte del suo radicamento, invece, l'Officina continua a svolgere teatro sociale con un'affollata stagione di spettacoli, corsi, laboratori per bambini e così via. Negli anni '70 si parlava di "decentramento del decentramento", quasi una sfida alla retorica dei margini: se le istituzioni vogliono occuparsi di ciò che sta lontano dal centro, ebbene noi rilanciamo.

"Il teatro è cresciuto proprio su questi presupposti culturali, politici, ma di una politica decisamente terrena, di base; non a caso segue una pratica di fogli e giornali di quartiere, dove erano al centro problemi quotidiani come gli asili o le biblioteche. Come ti ho già detto è fin dal principio un teatro di comunità, di relazione. Di più ancora: per me la sola parola sacra è incontro".

Non a caso una delle stagioni si chiamava Io sono gli altri: senza una comunità di riferimento non siamo nulla, benché sia fin troppo facile pensare l'opposto.

Tuttavia un simile atteggiamento si presta facilmente a strumentalizzazioni o malintesi. Nelle sue memorie Un uomo, un attore (lo Studiolo 2016) Massimo rievoca i tempi della Cooperativa nuova scena, confessando che "la concezione di un teatro per la rivoluzione ha pesato come un macigno sulle qualità e sugli esiti artistici del nostro lavoro". Penso sia da qui, da tale rara ammissione di come l'ideologia possa distorcere il fine estetico, che nasca per Massimo un teatro diverso: sempre impegnato, ma impegnato con il dialogo e non con rigide ricette politiche. Sempre nelle memorie Massimo scrive di essere essere una "persona irrimediabilmente compromessa con la relazione con gli ultimi della terra". Una frase che difficilmente può appartenere al freddo linguaggio di chi si sente investito da una missione, e in nome di essa predica dall'alto al basso.

"A tal proposito. Non so se devo dire nuovamente una cosa su Dario Fo, una cosa che qualcuno non ha apprezzato moltissimo". Esita un istante. "Comunque. È stato un grande attore, non ci sono dubbi; ma non è stato mai un maestro. Perché essere un maestro, dare l'esempio, significa innanzitutto uscire da se stesso, capito? Favorire la voce degli altri. Ai tempi della Nuova scena c'era un attore argentino con la pappagorgia tremolante, Nestor: portava in testa anche un berretto che lo rendeva ancora più ridicolo. Ecco, Nestor doveva interpretare in una farsa il ruolo dell'operaio buffo; e ovviamente interveniva in questo modo, con la sua pappagorgia, il corpaccione, bo-bo-bom", si agita sulla sedia, muove le guance, "e tutta la compagnia giù a ridere. Poi entra Dario e suggerisce a questo attore come doveva comportarsi — così e così, no?" In piedi di scatto imita i tipici movimenti di Fo, quasi imitando a sua volta la versione di Bisio: braccia fluttuanti, busto eretto eccetera.

"Insomma, c'era la sua idea dell'attore e questa doveva essere, anche se non c'entrava nulla. E poi c'è un altro episodio. Una volta Dario accusò tutti di esserci comportati male nei confronti della Franca. Noi dicevamo qualcosa in nostra difesa — non ci pareva proprio di avere fatto qualcosa di sbagliato — ma lui continuava a darci contro, quasi con grazia. Bene, tra gli accusati c'era anche il grande Franco Loi, che gli disse: Non mi è piaciuta, Dario, non mi ha convinto questa tua polemica. E sai perché? Tu sei qui dentro l'uomo più attrezzato politicamente, culturalmente. E allora che cosa fa un un uomo di cultura? Quello che ha, lo dà. Per la prima volta vidi Fo tacere".

Loi è stato molto importante per Massimo, per l'Officina, per tutta Milano. Credo ci sia una tentazione pericolosa, leggendo i suoi versi: conferirvi una piega nostalgica, da buon tempo che fu — cortili, bambini che sciamano, cieli chiari, granturco… In realtà ci dicono ben altro, hanno una carica sovversiva unita a una gentilezza d'animo che non ha eguali. E se l'uomo è il suo stile, compreso lo stile dei saluti, quanto diversi tra loro sono l'istrionico ma disinteressato "Sei felice?" di Fo e il semplice "Come va?" di Loi, pieno di reale cura per l'altro. È uno degli aneddoti preferiti di Massimo, questo "Come va?" ripetuto tre o quattro volte durante un incontro, finché il nostro aveva ammesso che non andava poi tanto bene.

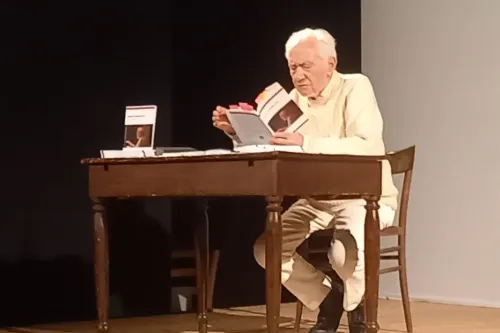

"Franco non si nascondeva dietro un eloquio convenzionale", scrive Massimo nelle sue memorie, che mi legge per l'occasione durante l'intervista (vuole rievocare accuratamente l'episodio). "Si era interessato alla mia persona, aveva indugiato sul mio volto, mi aveva guardato negli occhi, aveva percepito un'esitazione sospetta, si era accorto che in qualcosa non andava e aveva intuito che in quel momento io non ero entusiasta della vita".

Chiude il libro, riprende: "Ecco. Quando io dico per me la parola sacra è incontro voglio anche testimoniare quanto sia stato fortunato a incontrare così tante belle persone. Ho ricevuto molto. Poi ho trovato anche dei figli di puttana, eh. Ma altri fenomenali. Prendi Enzo del Re, straordinario percussionista, uno che suonava le sedie e usava la lingua come strumento, un genio. Una volta c'è una calata di fascisti a Milano, davanti all'università. E noi gli urliamo: Enzo, Enzo, arrivano i fascisti! E lui: Ma io non ho niente a che fare con loro. Così". Ridiamo insieme di gusto. "Capito? Noi gli dicevamo: entra dentro, scappa. E lui no. Tranquillo, serafico. Che cosa c'ho io a fare con loro? Proprio nulla. Meraviglioso e spiazzante".

E che dire di Antonio Bozzetti? Quando lo nomino, Massimo si emoziona: "Mamma mia", sussurra. "Il mio fratello maggiore". E racconta di quando Bozzetti arrivò per la prima volta all'Officina, per sapere se ci fosse la possibilità di leggere a teatro in dialetto milanese, raccontare appunto storie di vita. Era un narratore fenomenale, dotato di una capacità comunicativa davvero fuori dal comune.

"Dovevi vederlo quando lavorava con i bambini, come le ascoltavano incantati. Nessuno era in grado di raccontare storie di vita dal basso come lui; nessuno aveva i suoi accenti, la sua capacità di contastorie e musico insieme — perché aveva il senso dei veri ritmi popolari, capito? Ancora oggi quando cito Bozzetti e uno commenta usando parole come simpatico o tenero mi arrabbio. No, Antonio è stato un grande attore, non è una macchietta".

Peraltro a Massimo piace moltissimo l'elemento umoristico o schiettamente comico. Gli rileggo le note di scena del Comico e il suo contrario, uno spettacolo del 1980 in cui afferma che "ridere oggi è sempre più difficile. Il comico è un personaggio solitario". A distanza di così tanto tempo mi sembra ancora più difficile, nonostante l'abbondanza di ghigni crudeli, e per una ragione serissima. Una nota di Wittgenstein dice: "L'umorismo non è una disposizione dell'animo, bensì una visione del mondo. Perciò, se è giusto dire che nella Germania nazista l'umorismo era stato estirpato, ciò non significa che la gente non fosse di buon umore, ma qualcosa di molto più profondo e importante". Senza fare paragoni sciocchi, sono parole che meritano qualche riflessione.

Certo l'umorismo va rivolto in primo luogo contro se stessi, altrimenti deraglia verso la satira moraleggiante. E Massimo, benché conscio del proprio valore, non esita mai a prendersi amabilmente per il culo: soprattutto per quanto riguarda la sua professione.

"Un giorno mi rivolgo a un tizio", racconta Massimo, "non so come si chiama, mai voluto sapere. Gli chiedo che fa. Uno spettacolo di cabaret, dice, poi altra roba importante. (È sempre tutto importante, mamma mia). A un certo punto mi guarda e dice: anche tu sei in arte? Guarda, rispondo, no. No, no, no. Io proprio no. Io ho il mestiere più bello del mondo, mi sono nutrito di questo, ma non c'entro niente con l'arte. Grazie, non c'entro".

"Vorrei soffermarmi un po' su di te, adesso. Sei nato in Umbria, hai passato i primi anni di vita in Molise. Come sei arrivato a Milano?"

"Nel 1943, con un camion. Due giorni di viaggio. Fu mia madre a spingere per andare lassù: sai, con quattro figli in una terra poverissima… E poi Milano rappresentava comunque una possibilità di maggior lavoro per mio padre. Così quando siamo arrivati — in via Poma 51 — ha messo il suo nome sul portone in bianco. Perché il medico di notte deve essere sempre disponibile".

"Quindi hai vissuto i bombardamenti".

"Mamma mia, sì. Anzi, ho un aneddoto che fa da ponte tra passato e futuro. Nel 1944 sono in quarta o quinta elementare; su richiesta del maestro recito una poesia — L'aquilone del Pascoli — senza sapere che poco prima è accaduta una tragedia. Dicono le cronache che il maestro — Malorni, si chiamava, lo ricordo ancora — si commosse per la mia lettura, ma io credo piangesse per un altro motivo: era già a conoscenza di quanto era accaduto qui a Gorla, la strage di quasi duecento bambini per le bombe degli Alleati. Allora non sapevo ancora, ovviamente, che molti anni dopo la mia vita sarebbe stata legata a questo quartiere". Una pausa. "Le bombe, sì, dunque. Andavamo in cantina quando suonava l'allarme, e io ricordo benissimo due cose. La prima: il mio papà non poteva rimanere, doveva andare fuori comunque, perché come ho già detto era medico e tale il suo dovere. Quindi noi aspettavamo. E quando la porticina della cantina si apriva leggermente, mi domandavo sempre: sarà il vento o è il papà che torna?… L'altro ricordo è il modo in cui le signore si aiutavano sempre dicendo, non preoccuparti se devi andare a lavorare, ci penso io a tuo figlio. A proposito di comunità".

Ma perché dovrebbe esserci bisogno di teatro, in una comunità? Perché il teatro, questa forma espressiva così inattuale, può ancora mettersi diciamo così al servizio degli altri? E perché è importante veder recitare o recitare noi stessi?

"Tu pensa che in questo periodo è persino aumentato il bisogno di Teatro Officina. Io quando vado al mercato parlo con, to', dieci persone; e quattro poi me le ritrovo qui ai corsi. Non come spettatori ma come persone che vogliono dire la loro con il teatro in momenti come questo. Ed è perfettamente nell'ottica dell'Officina: non tanto fare buoni spettacoli — d'accordo, ovviamente c'è anche questo — ma soprattutto creare, e scusa se mi ripeto, una comunità concreta".

Parole che suonano facilmente retoriche, e lo sarebbero in bocca ad altri; ma non a Massimo, che le ha affermate costantemente in decenni di attività, devoto com'è — vorrei aggiungere — all'idea camusiana della fede contemporanea nella bellezza e negli oppressi. L'idea di successo è del tutto aliena al suo orizzonte; dell'Ambrogino d'oro conferito al teatro nel 2016 nemmeno mi parla. Con la Nuova Scena e poi con l'Officina lui e compagni sono entrati nelle case del popolo, nelle bocciofile e nei fienili, nei piccoli cinematografi montando il palcoscenico fra sedia e sedia, scoprendo anche il lavoro manuale, facendo di tutto un po' insomma. È uno degli aspetti più fecondi del suo lavoro — il teatro come reinvenzione dello spazio oltre che messa in scena di uno spettacolo. E in una città come Milano, dove lo spazio è spesso inerte e attraversato ma non vissuto o trasformato, si tratta di un processo quasi scandaloso.

Massimo ricorda che durante la pandemia, appena passato il primo confinamento, è uscito per strada e a un certo punto si è messo a cantare. Era sul marciapiede, a debita distanza dal primo passante, e cantava.

"Bene", prosegue, "il tizio mi ha guardato come se fossi impazzito. Questo canta, aveva l'aria di pensare. Come osa? Pensa: ha trasformato un gesto vitale, no?, in provocatorio. Ma io resto ottimista. Questo sapere che ci sono delle persone che fanno qualcosa per gli altri, anche qualcosa di piccolo, in tanti modi… Che poi uno può anche ribattermi, Eh, ma fai poco".

"E tu?".

"Senti questa. Un giorno al bar ho incontrato un rivoluzionario settantenne, dotato di bicchiere di rosso, che continuava a dire che ci vuole la rivoluzione, ci vuole! Poi è stato accompagnato fuori da alcuni compagni, barcollante. Allora è arrivato un altro più lucido che mi ha detto seriamente, guarda" — la voce si abbassa e si fa quasi cospiratoria, tesissima — "c'è bisogno della rivoluzione. E mi fissava come a dire, siamo d'accordo, vero? Io: Certo che c'è bisogno. Anzi, tu che cosa fai domattina?".

"E lui?"

"Niente, non ha risposto".

A proposito di corpi e Covid: a quei tempi ho visto online una riduzione di Massimo della Morte di Ivan Il'ič. C'era qualcosa di incongruamente spettrale rispetto ai tratti classici del suo teatro, qualcosa che evoca una rappresentazione sacra, ma soprattutto c'era un livello di nudità che, mi dice ora, vorrebbe tornare ad approfondire.

"Sì, voglio riprendere Tolstoj", mi dice Massimo. "Magari lo farò a breve. Nell'Il'ič c'è questo anziano che parla della sua condizione di malato, no? E pure io qualche dolore ce l'ho, insomma. Ecco: la malattia lì trova una risposta affettiva con questo servo, Gervasim, che dà al protagonista lo stimolo a ripensare tutto. E dirsi che c'è ancora vita. C'è ancora vita. Una volta padre David Maria Turoldo mi disse: Il teatro è la vita che scorre. Ecco, a me piace la vita che scorre".

Ecco, ecco: la mobilità di cui parlavo all'inizio. Fra l'altro questa citazione di Turoldo mi colpisce perché preparando l'intervista avevo scribacchiato una domanda — che dimenticherò di fargli e perderò in seguito, tornando a casa sotto la pioggia, maledizione ai miei taccuini pieni di foglietti — una domanda nata proprio da alcuni versi di padre David:

Non so come, non so dove, ma tutto

perdurerà: di vita in vita,

e ancora da morte a vita

come onde sulle balze

di un fiume senza fine.

Molto devitiani.

"Devi migliorare sempre", dice Massimo. "Sempre. Certo da quel giorno, dalla poesia di Pascoli a oggi, ne è passato di tempo. E qualcosa ho imparato, non dico di no. Ma ancora ne deve passare".

"E quindi cosa fai domattina?"

"Domattina? Ci riprovo".