William Kentridge a Spoleto

“La nostra poesia sarà cannibale o non sarà”. “Lontano da rime, lamenti, brezze marine e pappagalli”, laddove “la casa della giustizia è crollata”. Naviga una nave che trasporta anime perse in un altro mondo, al comando di un Capitano che potremmo chiamare Caronte: “Io decido chi può passare / e chi non passerà. / Da dove venite, / non sentiremo la vostra mancanza. / Dove state andando, / non sarete i benvenuti. / Ma qui, a bordo, / sentitevi a casa”.

Non è una carretta del mare, di quelle che traghettano i senza speranza sotto altri orizzonti, in cerca di una vita, se non migliore, meno esposta alla morte e alla miseria. È un cargo che partì da Marsiglia alla volta della Martinica nel marzo 1941, la Capitaine Paul Lemerle, mentre gli stivali, gli elmetti e i cappottoni nazisti sfilavano sugli Champs-Elysées. Il suo era un carico di fuggitivi: il poeta surrealista André Breton, l’antropologo Claude Lévi-Strauss, l’artista cubano Wilfredo Lam, il romanziere comunista Victor Serge, la scrittrice Anna Seghers, tutti abbandonavano la Francia di Vichy. Ma l’episodio reale sfuma nell’ultimo spettacolo di uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo, il sudafricano William Kentridge, pittore, disegnatore, cineasta, scrittore, autore e regista teatrale. Quella nave diventa anche metafora delle improbabili barche che solcano il Mediterraneo e di tutti i vascelli in cerca di nuovi mondi.

Al suo carico di intellettuali si aggiungono altri nomi, che rispondono al grido di libertà dalle Antille, invocando la Négritude, il rifiuto del colonialismo e una poesia “cannibale”, capace di mescolare, culture, di fare a pezzi le tradizioni e di guardare “il fiume di bisce che chiamo le mie vene, / il fiume di merli che chiamo il mio sangue”, di agire, trasformare materia, come alchimisti della parola e dell’azione artistica: “E non solo canta la bocca / ma anche le mani, i piedi, i glutei e i genitali. / E tutto il tuo essere si liquefa in suoni, suoni, suoni, suoni, parole, / quelle che saliranno in alto”.

In gioco c’è la vita, sempre. Sul disastro. E tutto governa quel Capitano traghettatore tra mondi: “Un rifugiato è un turista contro la sua volontà. / Il rifugiato è l’unico uomo onesto / le cui carte non saranno mai in regola. / Il denaro è verità. / Se hai soldi, sei un eroe. / Io accetto oro, rifiuti tossici, metallo e contanti. / Se c’è un mare da attraversare... / Sono io che faccio galleggiare o affondare la barca. / Ho dollari – accetto persino otturazioni d’oro. […] / Il senso della vergogna è scomparso dall’uomo”.

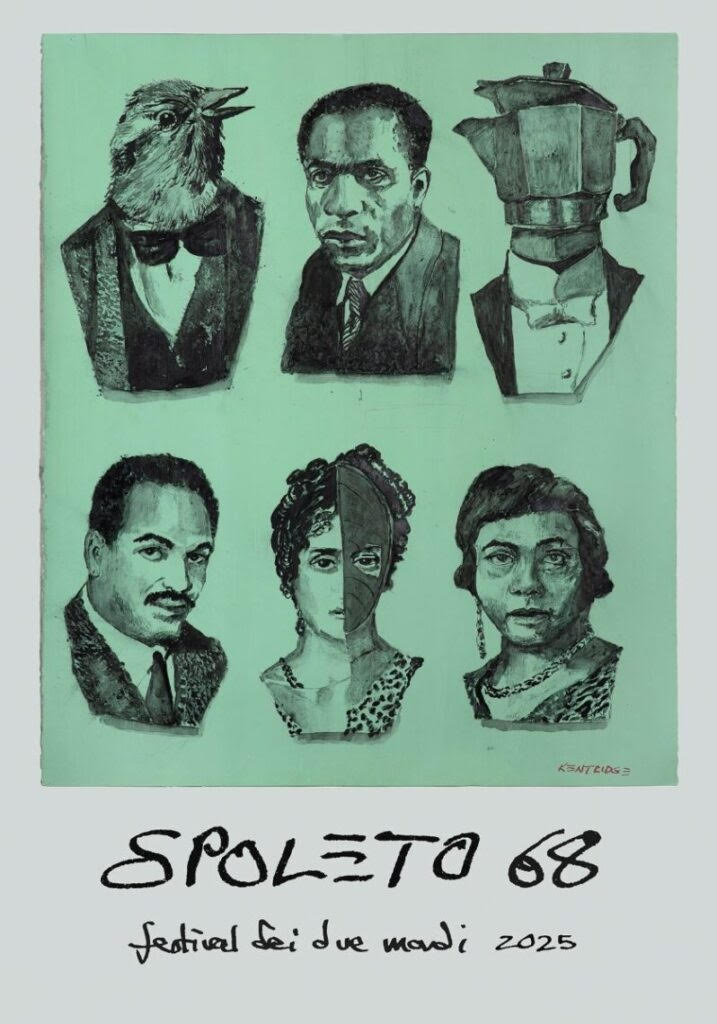

The Great Yes, The Great No di Wiliam Kentridge ha chiuso il 68.esimo Festival dei Due Mondi di Spoleto diretto da Monique Veaute. A raccontarlo così, per frammenti di testo, si coglie solo una parte di uno spettacolo complesso, che si rispecchia nella mostra dedicata all’artista sudafricano a palazzo Collicola. Vari piani ritraggono il cargo: in basso è situata una piccola orchestra, che allarga la sua gamma di suoni usando la voce, nuda e attraverso le vibrazioni metalliche di rudimentali megafoni. Su una striscia lunga di palco, rappresentante il ponte della nave, agisce uno straordinario ensemble vocale di sette donne dalla gamma vocale che spazia dall’impostazione lirica a quella del canto etnico. Dà vita al coro e ai personaggi dell’opera, quelli citati ma anche Aimè Césaire e la moglie Suzanne, Jean e Paulette Nardal, che con Leopold Sédar Senghor fondarono il movimento anticolonialista della Négritude nella Parigi del primo dopoguerra. Appaiono, con l’uso di fotografie di volti usati come maschere, Frantz Fanon, il profeta della rivoluzione algerina, Joséphine Bonaparte e Joséphine Baker, la famosa ballerina che fu spia per la Resistenza, e perfino Trotskij, con le sue idee sulla libertà rivoluzionaria dell’arte, e un deforme Stalin repressore. Su quel livello si erge una plancia, pronta a ruotare e a trasformarsi in cabina, per momenti più intimi di riflessione. Alle spalle fa da fondale il disegno di una nave piena di sartie e fumaioli, un’immagine proiettata che può mutarsi in armate naziste che marciano, in salottieri uomini-caffettiera, in uccelli che intonano un coro di pigolii, versi, canti e in molto altro.

Tutto è recitato e cantato. Le voci si intrecciano, si slanciano, diventano lame di cristallo, onde, bagliori di cuore, arcobaleni, tempesta, incubi del disastro incombente. I corpi danzano. Le lingue mutano una nell’altra: lo zulu, trama musicale dell’opera, lascia il posto al francese, a parlate creole, a didascalie in inglese, con gli inserti recitati del Capitano e di qualche altro personaggio bianco. Il testo, a leggerlo, scopriamo che è ugualmente un patchwork di citazioni. Si apre con le Eumenidi di Eschilo, “Ora la casa della giustizia è crollata”; attinge moltissimo ai Césaire, a Léon-Gontran Damas, e anche a Brecht che, come pochi altri, ha descritto la condizione di esule negli anni dell’ascesa del nazismo e della Seconda guerra mondiale.

In questo lo spettacolo si rispecchia nella mostra, ne estrae immagini, figure. Tra le quadrerie storiche di Spoleto, a palazzo Collicola, Kentridge ha immesso cartelli con frasi lapidarie e caustiche come “Qualcosa è stato posposto”, “Ammarate nell’algoritmo”, “L’opinione di dio è sconosciuta”… In entrata si vede un grande megafono bronzeo; nelle altre stanze incontriamo il disegno di una cinepresa su uno sfondo sfumato, angeli, uccelli (teste di uccelli, bronzi di uccelli), foglie, studi per una Sibilla, quaderni d’artista, animazioni che variano il soggetto, brevi video musicali che mescolano i mondi, marionette che richiamano quelle del Bauhaus o quelle futuristiche di Depero, caffettiere, rappresentate con varie tecniche, fino a una grande caffettiera bronzea deformata, citazioni inserite a specchio dei disegni dell’autore, come quella del Monumento alla Terza Internazionale di Tatlin. Contaminazioni, variazioni, slittamenti, cannibalismi. Continui. (Ed è inutile ricordare come il cannibalismo sia stato uno dei movimenti artistici tropicalisti, votato a ‘mangiare’ strati culturali diversi, conscio di essere in una situazione creola, di incroci fra culture).

Di quella stessa materia vive questo spettacolo, capace di evocare, cancellare, riscrivere, incrociare. Fatto di gesti, testi, musiche avvolgenti o strazianti, immagini in metamorfosi continua – una vertigine – a raffigurare un mondo che, sull’orrore, sulla disperazione, cerca le strade per la libertà. Quella del sogno, “Un grande lampo di luce proprio nel cuore”; quella del desiderio, “Una catastrofe eccitante”; della vita, “il desiderio che divora il mondo” (Aimé Césaire).

Lo spettacolo racconta la fuga e la ricerca; narra lo sradicamento, causato dal colonialismo; la distruzione delle culture e delle vite e la ricerca di differenti possibilità. Danza e canta, con infinita forza seducente, sulla rovina. Ma non riesce a chiudere le porte alla speranza, che già risiede nella voglia di esserci di quei corpi, nei ricami di voci che si intrecciano, si abbandonano, diventano coro o lamento solistico che vola e scava le anime. “Puoi andare, ma lì sarà peggio. / Non amare le nazioni, le nazioni presto scompariranno”. “Tutto cambia / Puoi ricominciare con il tuo ultimo respiro”. “Il mondo è fuori posto. / Lo rimetteremo a posto”. Tutti insieme, con i dolci suoni della lingua zulu: “Ka nkombo swinge hlangani swita hlangana hi nkarhi wa nhungu. / Il mondo è fuori posto, lo rimetteremo a posto. (I sette volte divisi saranno uniti l’ottava volta)” (Brecht). Con il Capitano che suggella, con parole di due poete:

Sei sopravvissuto perché eri il primo.

Sei sopravvissuto perché eri l’ultimo.

Perché a sinistra. Perché a destra.

Perché è caduta un’ombra.

Ascolta con quanta rapidità il tuo cuore

Batte in me. (Szymborska)

Sono ancora vivo.

Ma potrebbe finire presto. (Cvetaeva)

Applausi infiniti, entusiastici al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. A chiusura di un festival aperto da un altro capolavoro, Prima del temporale, il sogno in camerino della vita nell’arte di Umberto Orsini, settant’anni di teatro, cinema, televisione, fotoromanzi perfino, incontri, raccontati con delicata ironia in uno spettacolo scritto dall’attore novantunenne con Massimo Popolizio, che firma anche la regia. Ma di questo avremo occasione di riparlare perché affronterà una lunga tournée nella prossima stagione. Come riparleremo di Edipus della compagnia Lombardi-Tiezzi, ripresa di un meraviglioso affondo in Giovanni Testori degli inizi degli anni novanta.

Intanto conserviamo i suoni, le visioni, le idee di questo stupendo Kentridge, che regala al manifesto del Festival 2025 alcune delle sue figure di poeti e poete, una delle teste di uccelli in redingote, una delle sue caffettiere in frac.

Le fotografie di scena di The Great Yes, The Great No sono di Andrea Veroni, courtesy Festival dei Due Mondi.