Al Whitney Museum di New York / Le profezie di Andy Warhol

È istruttivo osservare come Andy Warhol (1928-1987), con la sua oeuvre e persona pubblica, abbia anticipato lo stato attuale dell’arte contemporanea. Nel cogliere desideri, illusioni e angosce germane a modelli di vita tuttora influenti nelle società iper-moderne, egli ha introdotto visioni e strategie operative che di lì a poco verranno acquisite, deliberatamente oppure no, da una schiera di artisti che si collocano sulla sua scia. Il passare degli anni conferma, e probabilmente continuerà a confermare, la lungimiranza di Warhol, la sua capacità di approntare modalità idonee al confronto prima con la cultura di massa e in seguito con l’era dell’informazione e dell’imperialismo tecnologico globale.

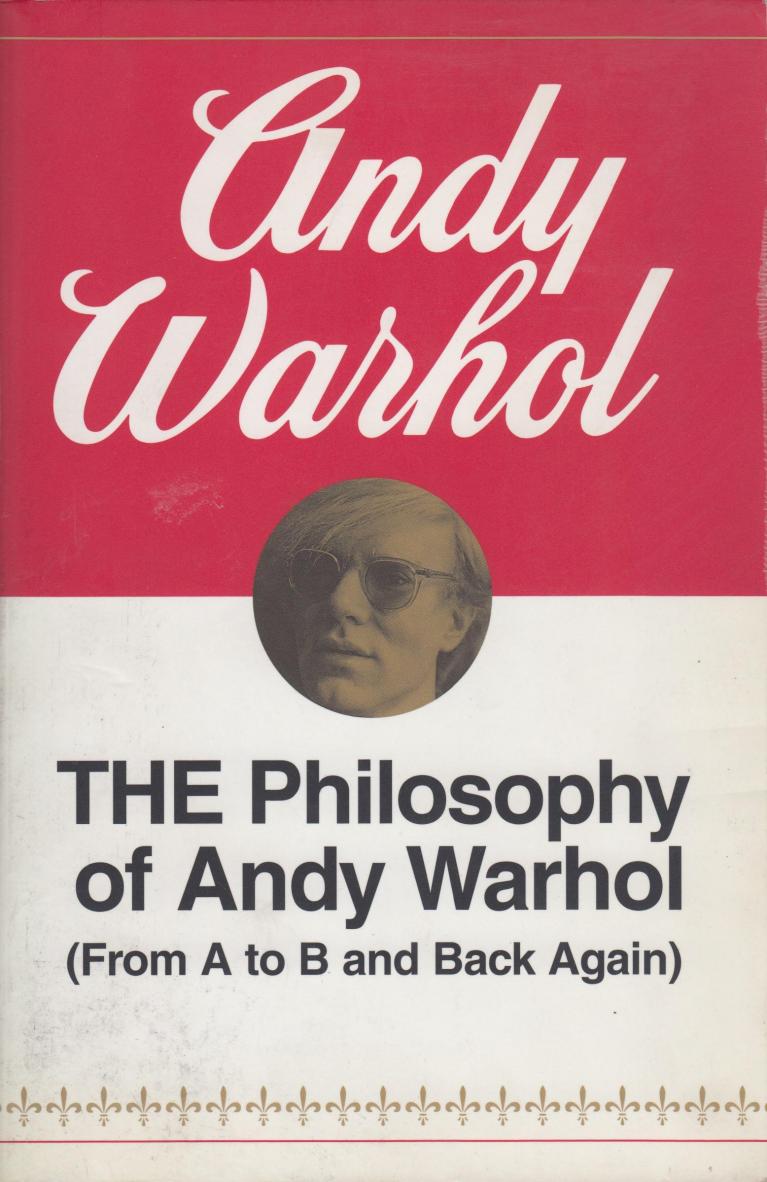

Gli ultimi decenni sono stati segnati, in principio negli USA e poi a livello planetario, dal boom di un’arte disinibita rispetto al proprio carattere imprenditoriale e commerciale: una “market art”, come l’ha chiamata nel 2016 l’artista-sociologo Hervé Fischer. Quantunque il rapporto tra arte, denaro e potere sia consolidato da tempi immemorabili, di recente qualcosa è cambiato. Oggi, quel nesso costituisce un elemento profondamente saliente di ciò che un’opera d’arte è o fa, e si riflette talmente in essa da rivelarsi spesso come il suo soggetto e motivo ispiratore. Al riguardo, è sufficiente citare la vendita, reclamizzata sui media internazionali, di quasi 300 opere di Damien Hirst in un’unica tranche all’asta londinese di Sotheby’s del 15 e 16 settembre 2008. A dispetto dei pronostici sfavorevoli, Hirst incassa £ 92.730.000 (più £ 2.770.000 donati in beneficenza), mantenendo il primato di artista più facoltoso del mondo. L’arricchirsi di Hirst diviene così un motivo di stima parallela, se non superiore, e determinante rispetto a quella suscitata dalle sue opere. Anni prima, a New York, che l’accrescimento del capitale potesse rappresentare un criterio di giudizio in materia d’arte lo intuisce con tempestività Warhol, il quale in The Philosophy of Andy Warhol (1975, fig. 1) promuove questo irresistibile orientamento avvenire allorché dichiara che «la business art è il passo che viene dopo l’arte» e che «essere bravi negli affari è il tipo di arte più affascinante».

Da lì a breve, saranno sempre più numerosi gli artisti ricettivi all’imperativo neoliberista del laissez-faire. Parrebbe addirittura che sia la finanza a dettarne l’agenda, e non viceversa: qualunque siano il linguaggio adottato o la problematica affrontata, spetta ai mercati selezionare, anche se indirettamente, i fenomeni dell’arte meritevoli di maggiore visibilità mediatica e incidenza sul gusto e sulle preferenze del grande pubblico che affolla musei e gallerie. A distanza, si è invogliati a supporre che Warhol non solo avesse previsto questa situazione coatta, ma in realtà ambisse a esercitare il controllo sul proprio lavoro rendendolo – almeno apparentemente – arrendevole, fruibile e compiacente rispetto alla norma.

Inoltre, mentre gli attuali mecenati appartengono a un’oligarchia finanziaria, spesso arricchitasi operando nell’industria del lusso, molti artisti contemporanei si dedicano sia alla produzione sia allo scambio di servizi e all’offerta di opportunità di accesso. La legittimazione delle loro opere dipende da una struttura transindividuale della quale essi sono spesso consci, partecipando a incontri, decisioni, patti e negoziazioni in cui l’energia e il tempo spesi nel sondaggio di uno stato di cose o nella diffusione e nel lancio di un prodotto creativo spesso equivalgono, laddove non eccedono, l’energia e il tempo spesi nella sua concezione e/o realizzazione. Anche qui Warhol precorre i tempi. Lo fa nelle guise di assiduo frequentatore di party e spensierato adepto del culto della notorietà, ma soprattutto trasformandosi in imprenditore di se stesso e guida carismatica di una comunità di operatori creativi.

Nel maggio 1965, egli annuncia l’abbandono della pittura e il passaggio a un modus operandi post-mediale, slegato da un particolare mezzo espressivo, fuori dai perimetri del “mondo dell’arte” (un termine introdotto da Arthur Danto ispirandosi proprio ai Brillo Boxes di Warhol). Tra le priorità della nuova fase, figurano il maggiore coinvolgimento nella produzione cinematografica e il management dei Velvet Underground. Specialmente a partire dal 1968, l’anno in cui Warhol trasferisce lo studio o Factory downtown, nei pressi di Union Square, quel luogo diviene il rifugio di un entourage di personaggi mondani, drogati, attori porno, poeti, drag queens, musicisti e liberi pensatori. E laggiù si lavora 24/7, impegnandosi nella linea di assemblaggio delle famose serigrafie, girando un provino, allestendo il setting per un ritratto, o realizzando un rimarchevole libro d’artista come Index (Branden W. Joseph ne parla in un testo allegato al catalogo della mostra attualmente in corso al Withney).

Nell’epoca post-warholiana, alla frenesia del mercato si è accompagnato il trionfo del pluralismo e del relativismo: la vittoria di una mentalità “sofistica”, secondo cui il valore sarebbe null’altro che una profittabile convenzione sociale, mentre i pensieri, le elaborazioni critiche, i discorsi e le prese di posizione si ritrovano declassati a mere formalità funzionali. È importante dire – comunicare, pubblicizzare e farsi ascoltare – senza però intendere o significare quel che si dice; inneggiando alle capacità di prestazione e persuasione, il credo del sofista consiste in un paradossale diniego dell’atto di credere. Da una tale angolatura, è il mondo così come già precedentemente assodato a dover ricevere una conferma dalle opere d’arte, anziché venire da esse ricreato o negato, superato e trasformato.

Ancora una volta, è Warhol a cogliere nel segno allorché, attualizzando il messaggio di I’ll Be Your Mirror, il titolo omonimo del brano musicale cantato da Nico e i Velvet, rivendica il carattere specchiante della propria pratica e persona, che non sono espressione di un’interiorità, bensì il riverbero fedele di stati di fatto acquisiti nel contesto della cultura di massa e dell’immaginario sociale. Come lui stesso raccomanda: «Se volete sapere tutto su Andy Warhol guardate solo la superficie dei miei dipinti, dei miei film e di me». Inoltre, l’insolito blend di impermeabilità e cortesia caratteristico della figura warholiana la rende antesignana dei comportamenti assunti da tutti quei soggetti esposti al rating altrui, pratica che ormai tiranneggia da Instagram ai luoghi di lavoro, come i call center e le aule di università.

L’immagine pubblica di Warhol invita a riflettere che per trarre benefici dai meccanismi spersonalizzanti della commercializzazione, un artista deve accettare il ruolo di autore disponibile a incessanti proiezioni di senso e manipolazioni venute dall’esterno. Se la neutralità diviene il sigillo della pratica artistica, le opere migliori saranno quelle che rispondono con maggiore pregnanza alle esigenze contestuali, sia soddisfacendo i desideri altrui sia favorendo l’obiettivo di accumulazione finanziaria e di relativizzazione dei valori. Con il sopravvento della logica del consenso, lo scarto tra l’opera e il resto è minimo, e la riuscita o il successo della prima dimostra che si è raggiunta la competa de-differenziazione tra il sé e l’altro-da-sé. Quel che si è o si fa costituisce la generica riproposizione dell’innegabilità del dato della situazione (esistenziale, etica, politica etc.) che il proprio esserci e fare sono riusciti a divinare, emulare e rispecchiare senza provocare scompensi o disequilibri.

The philosophy of Anddy Warhol, 1975

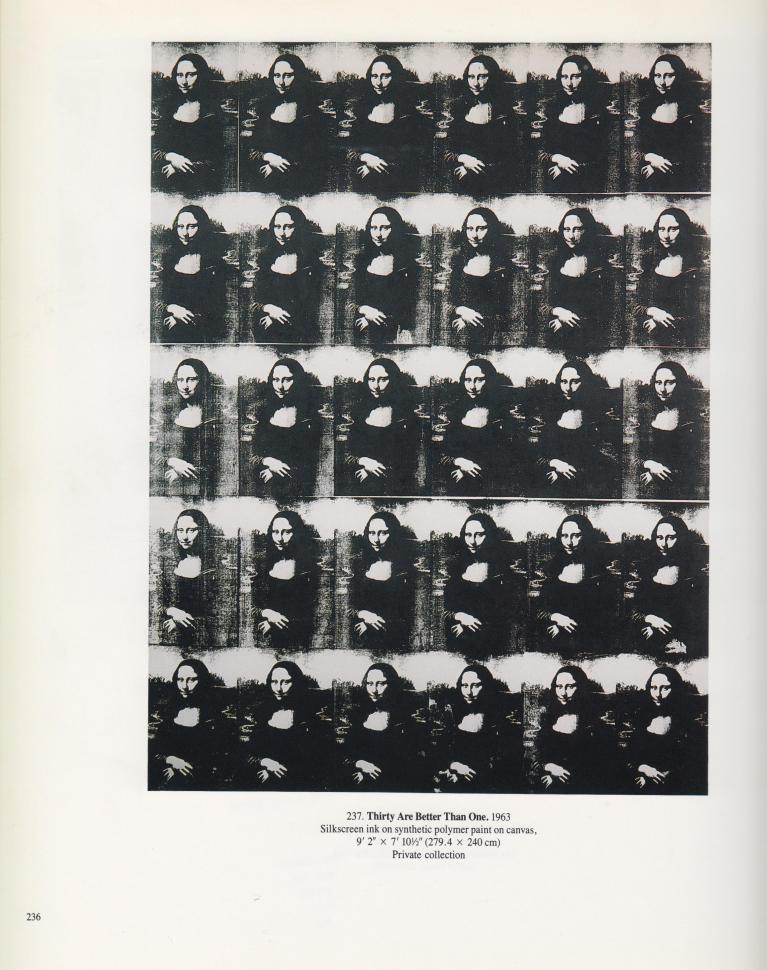

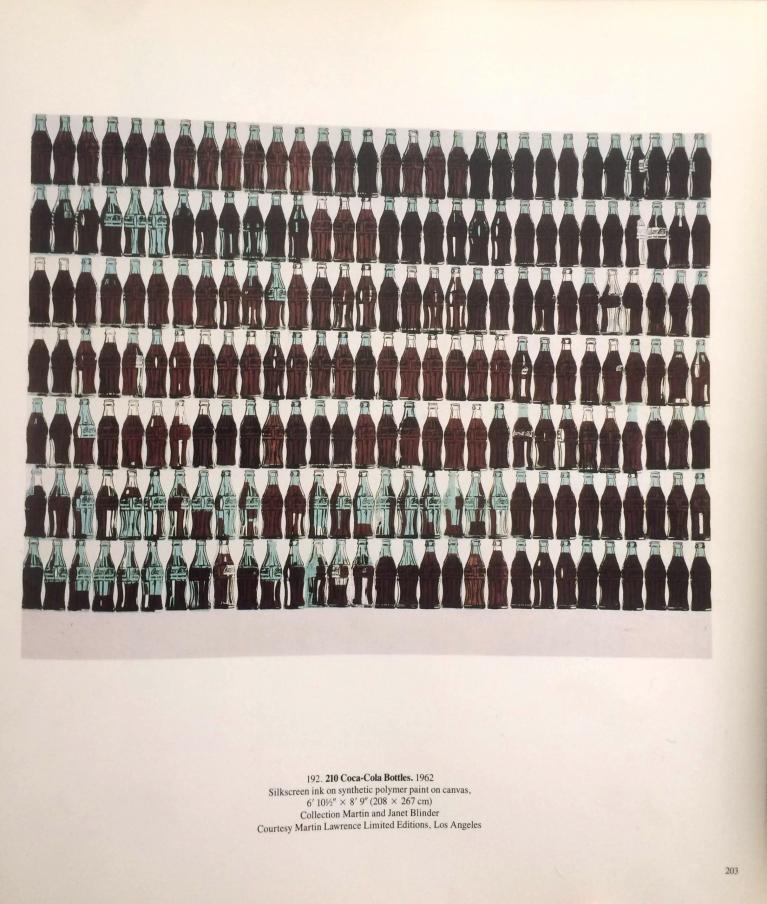

Lo strapotere del marketing, il credo del sofista e la hybris del consenso vanno di pari passo con una presunzione totalizzante. Carica di conseguenze per la cultura artistica contemporanea, essa si annida nella diffusa fiducia in una connettività pressoché smisurata tra persone e/o persone e macchine ottenibile grazie all’invenzione di sofisticati sistemi di comunicazione planetaria, come appunto è avvenuto con Internet. Più tale prospettiva attecchisce nell’immaginario della gente e più viene vagheggiata una coesività che supera ogni barriera. Non c’è sottrazione, bensì pura moltiplicazione di informazioni. Ci si aggira tra copie di copie, repliche senza originali. Si tende a dare tacitamente per scontata la traducibilità, circolazione e riconversione di una vasta gamma di elementi eterogenei: comportamenti, brand image, pensieri, emozioni e così via all’infinito. E di questa riproducibilità illimitata Warhol è un anticipatore. Un assunto cardine della sua filosofia è la positività della ripetizione, della quantità e della inarrestabile produzione in serie, che sovvertono le tradizionali nozioni di unicità e originalità dell’opera d’arte. Per esempio, nel 1963, l’artista realizza un dipinto, intitolato Thirty are Better Than One (fig. 2), che consiste in trenta immagini in bianco e nero della Monna Lisa di Leonardo (all’epoca esposta per un mese al MET) riprodotta con il metodo della serigrafia, un processo di stampa commerciale di cui lui si appropria l’anno prima al fine di produrre rapidamente versioni multiple, anche solo lievemente modificate, di immagini preesistenti.

***

Le analogie e i raffronti tra Warhol e i nostri giorni potrebbero continuare. Ma, seppure brevemente, è opportuno soffermarsi su un altro tipo di profezia warholiana. Essa è rimarchevole perché, in contrasto con quelle appena nominate, non è chiaro se sia rimasta incompiuta, se sia perennemente inattuale, o se si stia inavvertitamente avverando. Di più. In ragione del futuro che prefigura, può apparire tanto criticamente suggestiva quanto insopportabile, forse addirittura maligna.

Thirty are better than one

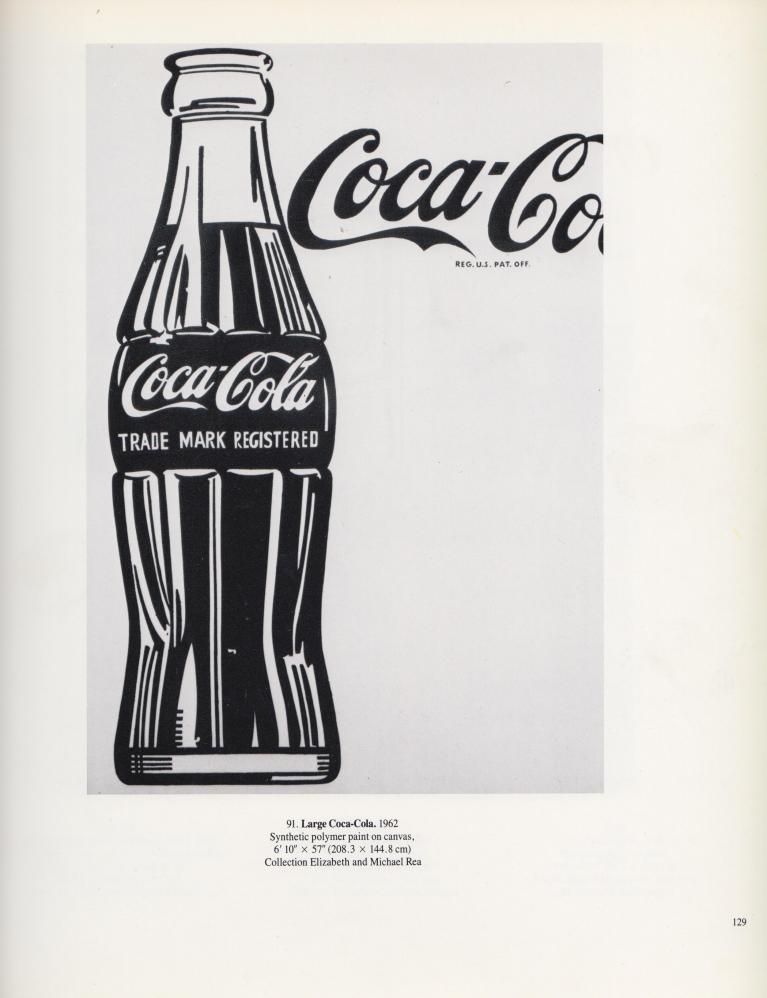

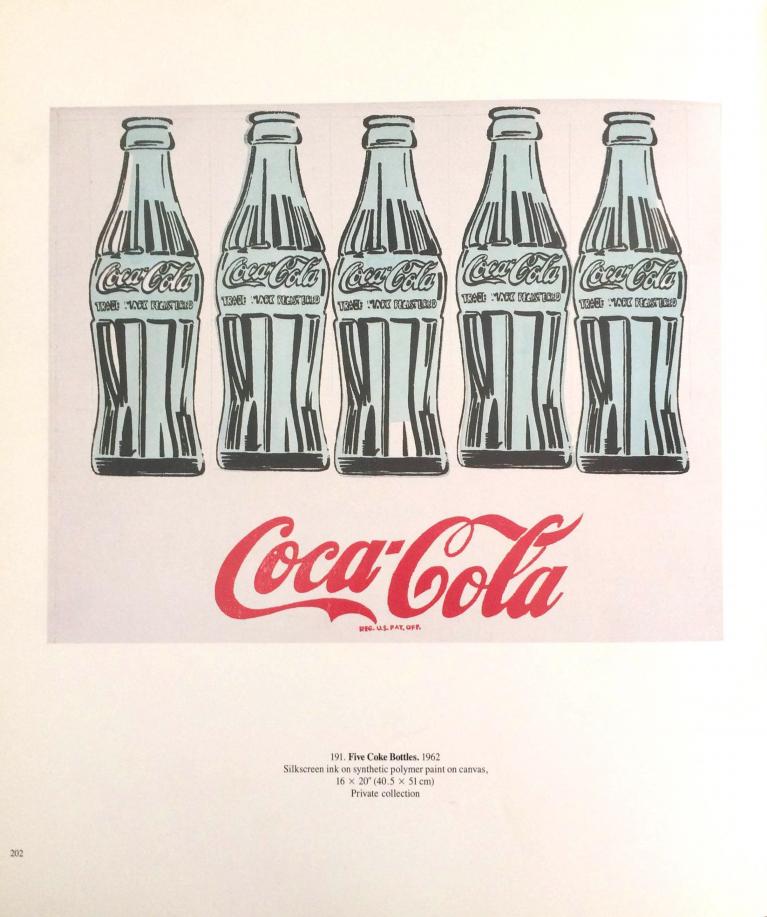

Coca Cola

L’ipotesi qui avanzata è che detta profezia sia decifrabile specialmente a partire da un’opera emblematica, alla quale fungerebbero da didascalie e pendant esplicativi due cogenti dichiarazioni dell’artista. Ci si riferisce a un dipinto del 1962, Coca-Cola (fig. 3). Il tema di questa bevanda arcipopolare affiora nell’oeuvre warholiana già nel 1961 e riceve una varietà di trattamenti (figg. 4, 5). Il quadro del 1962 ha la particolarità di offrire un’immagine dell’oggetto nella sua iconicità: c’è solo una bottiglia, raffigurata in nero con una sensibile variazione di scala rispetto a quella che si acquista nei supermercati. In alto a destra, compare il marchio del prodotto, con le ultime due lettere elise, mentre sullo sfondo della superficie dipinta si intravede, tra l’altro, la parola “standard”. Nel 1975, in The Philosophy, Warhol scrive:

Quel che c’è di grande in questo paese è che l’America ha dato il via alla tradizione per cui i consumatori più ricchi essenzialmente comprano le stesse cose dei più poveri. Puoi guardare la televisione e vedere la Coca-Cola e sai che il Presidente beve Coca-Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche tu puoi berla. Una Coca è una Coca e nessuna somma di denaro ti può permettere una Coca migliore di quella che si beve il barbone all’angolo della strada. Tutte le Coche sono uguali e tutte le Coche sono buone. Liz Taylor lo sa, il Presidente lo sa, lo sa il barbone, e lo sai tu.

Da queste parole traspare la visione del mondo che Coca-Cola evoca. Non solo, il ragionamento dell’artista rivela come e perché, sebbene involontariamente, quel dipinto intrattenga con la storia delle arti visive un rapporto profondo. Infatti, la profezia che ci si accinge a discutere comporta vuoi un preciso intendimento del destino della specie umana vuoi il transfert di un credo di tipo religioso-artistico nella dimensione secolare.

Per cominciare, è degno di nota l’appello di Warhol alla grandiosità di una genuina tradizione americana grazie alla quale la distanza tra ricchi e poveri, individui e collettività, verrebbe azzerata ogniqualvolta si consuma un prodotto standardizzato come la Coca-Cola. Il suo carattere seriale e uniforme – la proprietà di rimanere sostanzialmente la stessa qui e altrove, per voi come per me – procede in tandem con il fatto che la bevanda sia good o buona. Coca-Cola è il ritratto di questa singolarità: di una differenza che c’è, eppure paradossalmente facilita il riconoscimento e l’auto-riconoscimento identitario. La democrazia è inestricabile dal marketing che efficacemente crea una solidarietà tra produttori e utenti, e fa sì che la comunità sorga nella condivisione attuatasi nel momento dell’offerta come in quello dell’acquisto della stessa cosa. Ma il processo, epitomizzato al livello materiale dall’oggetto Coca-Cola, conduce verso un livellamento di esperienze e conoscenze molto più pervasivo. E si direbbe che Coca-Cola lo implichi, se non incensi. Warhol allude a questa omogeneità totale in una celebre intervista del 1963 con Gene Swenson. La sua argomentazione offre la seconda traccia utile a spiegare la profezia:

Qualcuno ha detto che Brecht voleva che tutti pensassero allo stesso modo. Voglio che tutti pensino allo stesso modo. Ma Brecht voleva realizzarlo mediante il Comunismo, in un certo senso, la Russia lo sta facendo sotto la guida del governo. Sta succedendo qui da sé senza un governo severo; quindi se funziona senza provarci, perché non potrebbe funzionare senza essere comunista? Tutti si assomigliano e si comportano in maniera uguale, e stiamo sempre di più diventando così. Penso che tutti dovrebbero essere delle macchine. Penso che tutti dovrebbero piacere a tutti.

L’America capitalista e la Russia socialista sono affini in quanto aspirano entrambe all’assimilazione globale. Per Warhol, la deregulation tipica del sistema neoliberista occidentale favorisce il realizzarsi di tale ambizione senza dover dipendere da un potere accentratore. Anzi, è quasi come se il diventare esattamente uguali agli altri occorra in maniera spontanea e conduca a un finale e diffuso piacersi reciproco. L’agognato passaggio dall’umano alla macchina è parte dello sviluppo. Consegue all’emergenza di forme di identificazione oggettive e superiori alla corruttibilità della materia, della natura e di una mente o corpo mortale. Essere una macchina significa ripetersi: restare tali e quali in ogni circostanza, proprio come nel caso della Coca-Cola descritta da Warhol. Egli immagina quindi un mondo di simbiosi perfetta in cui stare assieme vuol dire accedere a un’unica sostanza, al punto che essa coincide con noi stessi nel mentre apprezziamo, consumiamo, pensiamo e siamo la stessa cosa. Un tale mondo può dispensare delle dinamiche dell’antropogenesi o ri-originazione di sé caratteristiche delle precedenti forme di vita radicate a nozioni quali il vissuto personale. Avviatasi verso l’era dello standard puro, la specie umana trova in esso il garante di una millenaria promessa di unificazione planetaria.

Tornando a Coca-Cola, il dipinto è interpretabile come veicolo di un messaggio di unità totale. L’artista ha scelto la bottiglia e il suo logo inconfondibile in quanto blasoni di una cultura, nonché significanti di un apogeo dell’umanità che si ritroverebbe affrancata dalle lacerazioni che la affliggono nella sua Storia. Se nella vecchia Europa ottocentesca, il poeta Hölderlin percepisce con dolore che gli dei hanno abbandonato la Terra, e il filosofo Nietzsche si confronta con lo scioccante annuncio della morte di Dio, un secolo dopo, nella giovane America vincente e proiettata nel futuro, Warhol indica che ci si può risollevare dal trauma. Coca-Cola lascia presagire che l’armonia terrestre è di nuovo raggiungibile a dispetto della dipartita degli esseri celesti: in altre parole, che siamo tutti fratelli e sorelle non necessariamente perché discendenti da un unico Dio Padre. Viene in mente l’apostolo Paolo, il quale con la sua asserzione radicale che non ci sono né ebrei né greci, né maschi né femmine (Gal 3.28), delinea i fondamenti di un universalismo volto a superare ogni barriera e ritrovarsi congiunti in Dio come suoi figli. La profezia warholiana è parimenti universalizzante. Tuttavia, stavolta l’indivisibilità della nostra specie viene argomentata alla luce dei prodotti di massa e della loro fruizione generalizzata. Perciò, forse, Warhol preferiva al termine di Pop Art quello di “Common Art”. Esprime meglio non solo l’inclinazione folclorica della sua pratica – il suo desiderio di lasciarsi alle spalle le rigide specializzazioni e soddisfare le aspettative di ogni “volgo” –, ma anche la natura comunistica e salvifica del capitalismo che, come comprese Walter Benjamin, mira all’appagamento delle stesse preoccupazioni, tormenti e inquietudini a cui in passato davano risposta le religioni.

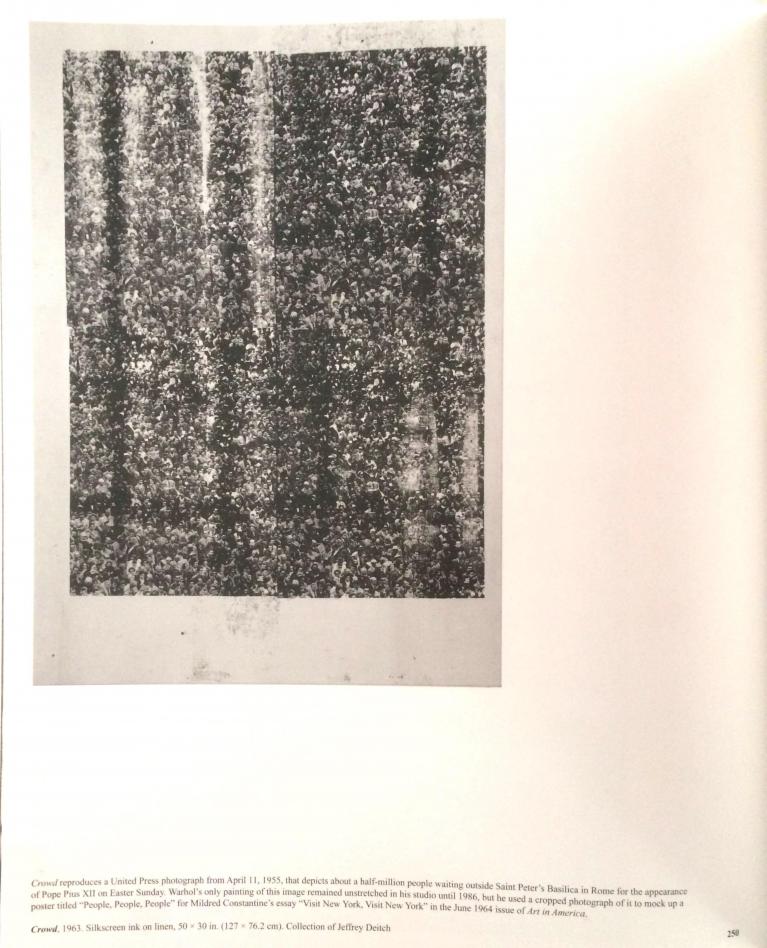

Warhol è notoriamente complicato, ironico, elusivo e sfuggente. Le sue opere e asserzioni sul mondo oscillano tra utopia e distopia, per cui non è chiaro da che parte sia schierato nel suo profetizzare. Sarebbe inoltre azzardato proporre che avesse una piena coscienza di dette implicazioni. È plausibile, d’altro canto, che non fosse ateo: famigliari e persone a lui prossime lo descrivono come vicino alla chiesa ortodossa e poi a quella cattolica romana; nei suoi diari ricorrono i riferimenti religiosi; autori quali John Richardson e Jane D. Dillenberger hanno provato a esplicare alcuni aspetti della sua fede. Di certo, la carica aggregante della religione deve averlo affascinato. Lo si evince, per esempio, da Crowds (1963, fig. 6 ), dove rielabora una foto del 1955 che ritrae l’impressionante adunata di circa mezzo milione di persone in piazza San Pietro a Roma nell’attesa della comparsa di Pio XII il giorno di Pasqua. La religione del capitalismo, stando a Benjamin, è inestricabile dal culto e dalla possibilità della sua durata permanente. E la continuità cultuale è appunto prospettata in Coca-Cola come nelle citate parole di Warhol sull’identità costante della bevanda. Inoltre, l’oggetto di devozione è ritenuto capace di “agentività” o influenza nel reale: legittima la nostra co-appartenenza e contribuisce a farci sentire uguali agli altri. Se, come rileva Leo Steinberg nel 1963, la Pop Art rende il soggetto rappresentato talmente preminente da eliminare ogni considerazione estetica o formale delle opere, Warhol si spinge molto più oltre. Nel suo caso, il rito del consumo tende a soppiantare quello dell’eucarestia o di analoghi protocolli ricorrenti in altre religioni. Un tratto condiviso di queste pratiche è il tentativo di ricondurre la contingenza e la precarietà dell’esistenza all’ordine del simbolico. In particolare, la Messa cattolica celebra la perennità della presenza divina nel mondo rinnovando il mistero dell’incarnazione di Cristo che i fedeli condividono ogniqualvolta partecipano alla cerimonia e ricevono l’ostia consacrata. Coca-Cola e la dichiarazione del suo autore prospettano per la bibita una simile funzione di transustanziazione senza appellarsi a un dio. La conversione della sostanza avviene mediante la deificazione della medesima: di un quid che, né materiale né spirituale, costituisce la quintessenza imperitura che ritornerà tra noi a ogni nuovo uso della bibita assieme alla promessa di uguaglianza e di riassorbimento del contingente nel simbolico.

Crowds, 1963

L’inedita possibilità di comunione universale annunciata da Warhol reinterpreta l’idea di incarnazione confermandone la pregnanza tanto teologica quanto artistica. Già nell’antichità, artisti e sacerdoti erano associati nell’assolvere il compito di conferire forma, sacralità e verosimiglianza agli dei. Nell’ambito dell’Occidente cristiano, buona parte dell’arte e della letteratura a essa ispirata orbita intorno al concetto di Dio che assume sembianze umane. Prima del Rinascimento e della Riforma, le immagini sacre erano venerate poiché recanti in sé una traccia tangibile del divino: dal vero volto di Cristo e della Vergine a quello dei santi, convalidavano la venuta di Dio sulla terra. In epoca moderna, il legame tra immagini e culto si allenta, e dipinti, edifici e sculture vengono apprezzati soprattutto per le loro proprietà artistiche, ossia riguardanti un dominio a metà strada tra autore e natura, fantasia e perizia tecnico-espressiva. Sarebbe fuorviante, tuttavia, demarcare troppo nettamente un’era del culto da una susseguente era dell’arte. Più giusto, forse, è figurarsi un continuum di diversi modelli dell’incarnazione di cui arte, critica e storia dell’arte sono stati di volta in volta le assertrici. Anche nei periodi di secolarizzazione o di ibridizzazione della matrice cristiana, il diniego che lo spirito si faccia carne è interpretabile come l’altra faccia della medaglia. Ancora una volta, cioè, l’attività artistica appare comunque inclinata a rappresentare qualcosa di incorporeo, inteso in termini non più di divino, bensì di stile, bellezza, significato, impressioni della natura, sfera sociale, grandiosità e qualità.

Coca-Cola non commemora una venuta extraterrestre né i salti creativi del genio. Anzi, viene in mente come, dalle obiezioni della patristica sull’efficacia delle raffigurazioni sacre al verdetto hegeliano della morte dell’arte, dal divieto biblico e dalle successive dottrine iconoclaste alla decostruzione post-strutturalista della metafisica della presenza, si sia più volte dibattuto se la pratica degli artisti possa davvero coadiuvare la religione o addirittura assorbirla e superarla trasferendo i principi dell’incarnazione in una dimensione significante autonoma. Sarebbe riduttivo, tuttavia, supporre che Coca-Cola tematizzi l’assenza. Si registra piuttosto un rovesciamento prospettico: a compiere il miracolo non è più l’uomo né il dio, bensì il prodotto seriale. Nel mondo di Warhol, l’iconofilia è chiave. La bottiglia assurge a uno status reminiscente di quello della vera icona: laicamente acheropita, o “non fatta da mano (umana)”, è prodigiosa in virtù del suo essere la stessa cosa ora e ancora, dentro e oltre il tempo. Questo probabilmente è il segreto che la rende tanto ubiqua quanto gradita a Liz, al Presidente, al senzacasa e a noi tutti. La dinamica dell’incarnazione diviene biunivoca, tocca i due fronti di oggetto e soggetto annullando entrambi. Mentre il primo si scopre per il vessillo di una deità vuota, visibile ai mortali solo in quanto medium astratto e stereotipo di identificazione collettiva, il secondo è catatonico, privo di espressività, e si palesa a sé e agli altri allorché asseconda la sua volitività di recipiente della sostanza. Nell’inequivocabile icona di massa della Coca-Cola confluiscono i registri temporali dell’individuo e della specie, del simbolico e della contingenza, dell’eternità e dell’istante.

Michel Foucault (nel 1970) accenna al “grandeur” di Warhol in un saggio dedicato alla filosofia di Gilles Deleuze. Ottuse, banali e reiterative, le opere dell’artista avrebbero il merito di mostrare come la “stupidità” resista alle categorizzazioni, sovverta l’ordine dominante e liberi il pensiero. L’arte visiva si avvale della modalità indeterminata dell’infinitivo che nel linguaggio introduce e dissemina il senso in quanto elemento neutro, pari alla morte. Nell’illimitata monotonia warholiana spunta così la molteplicità pura, dal fondo dell’inerte equivalenza può di colpo scaturire l’emozione intensa dell’evento. Benché acuta, l’indicazione foucaultiana è tuttavia di poco aiuto appena si prova a dare conto del mondo preconizzato da Warhol. I suoi abitanti migrano dalla realtà verso il vuoto della pura esteriorità e si sentono pienamente appagati dal senso comune, che tende a sancire anziché sfidare lo status quo. Essi vivono e convivono nella misura in cui credono (inconsciamente o meno) nel reincarnarsi del noto che esorcizza lo spettro dell’ignoto e dell’inatteso al punto da eliminarne ogni traccia o sentore. Il che vuol dire non solo che la ripetizione è sovrana rispetto alla differenza ma che quel mondo si dissolverebbe se i suoi soggetti non credessero nel prodigio della replicazione. In caso di dubbio, qualora venissero folgorati dalla comparsa di una novità incondizionata, verrebbero meno i presupposti per il loro esserci: essi esistono a patto di non accorgersi della propria inesistenza.

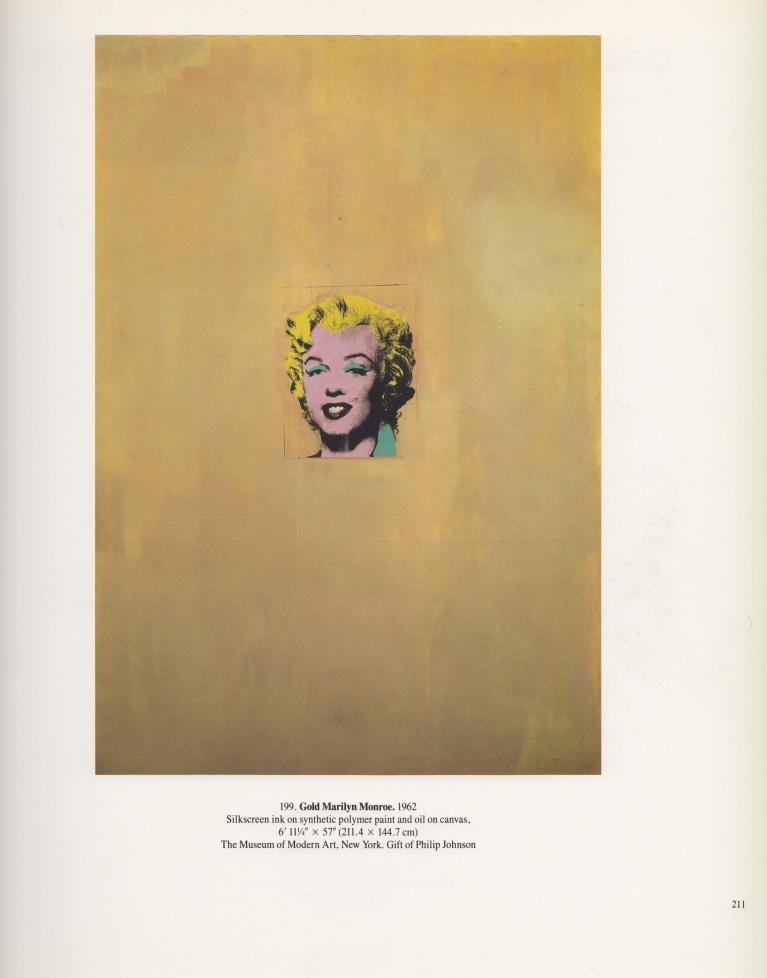

Incompiuta, inattuale, o in procinto di avverarsi, la profezia totalizzante di Warhol inquieta comunque la si interpreti. E non soltanto perché tocca indifferentemente la storia dell’arte, della religione e dell’umanità. Mentre le altre profezie qui citate disturbano ma stimolano l’intelligenza a coglierne la portata, stavolta è diverso. Se si crede nella mutazione antropologica contemplata dall’artista, allora più essa sembrerà concretizzarsi e meno si sarà in grado di capire che cosa stia accadendo: uno dei momenti cardine previsti è, appunto, l’abdicazione dell’autoriflessività e dell’introspezione a favore del gradimento passivo e della somiglianza superficiali. L’egemonia spetta alla dimensione pubblica. Non a caso, nel 1962, subito dopo la tragica morte dell’attrice, Warhol realizza il ritratto di Marylin Monroe su fondo oro (fig. 7) scegliendo una foto appartenente a una pubblicità del film Niagara (1953), in cui la neonata star aveva recitato. Come sottolinea Thomas Crow in un saggio del 1996, Warhol immortala Monroe nel suo apparire in posa per gli altri. A morire e a risorgere incessantemente è l’icona pubblica, vera e identica a se stessa, al pari della Coca-Cola. E ancora. È come se, anticipando alcune tesi del mediologo Friedrich Kittler, l’artista dicesse che della gente resta quel che i media tecnologici comunicano e preservano. Vengono meno la specificità di pensiero, le emozioni, la percezione interna e finanche le chance di coevoluzione tra tecnologie e corpi. A definirci sono dei residui di informazioni conservati attraverso una varietà di mezzi, artistici e non. È pertinente chiedersi se l’hardware dell’organismo umano non venga alimentato dal compulsivo bisogno di agganciarsi a degli archetipi dell’identità affatto casuali – che potrebbero includere da un dio disceso dall’alto dei cieli alle merci esposte in un supermercato – che provocano dipendenza e assuefazione e sono riproducibili in un’infinità di scale. Rispecchiandosi in questo insieme, confluendo in esso, si possono apprendere sia dei mantra utili per la sussistenza sia le direttive volte all’autoannientamento.

Forse Warhol non voleva che lo si prendesse troppo sul serio, forse le sue opere e parole invogliano a facili voli di fantasia. Eppure la sua formidabile lungimiranza e perspicacia a livello tanto tematico quanto formale sono innegabili. Quando, nel 1962, in occasione della sua prima mostra a New York, esibisce le Campbell’s Soup Cans (fig. 8) già si avvertono i segnali dalla incipiente commercializzazione della pratica artistica (negli anni Cinquanta, Ad Reinhardt, un profeta di stampo diverso, captava il fenomeno e ne denunciava le conseguenze). Warhol, però, marca una discontinuità di cruciale importanza nella storia dell’arte novecentesca. Dopo di lui, le cose non saranno più come prima. Gli emulatori abbondano e se ne incontrano non solo di sfacciatamente tali, ma anche di travestiti da oppositori delle disparità sociali causate dal capitalismo e da benevoli paladini di differenze e minorità. Entrambe le tipologie di artista accettano i diktat di un sistema dell’arte strutturato in vista dell’interesse e del profitto. Che questa compiacente adattabilità sia appunto una delle indirette conferme della profezia? Di sicuro, è difficile trovare una via d’uscita dal mondo annunciato da Warhol, al punto che suona lecito domandarsi perché mai lo si debba percepire negativamente, quasi fosse una prigione, e se invece il destino della specie non possa essere quello di assomigliarsi gli uni agli altri nel nome di uno standard onnicomprensivo.

Nello svelare alcuni scorci dell’Eden della riproducibilità e della ripetizione senza fine né inizio, il genio di Andy Warhol è riuscito a far perdere di vista un’altra inflessione dell’idea del ‘medesimo’ per sé, quella di un’umanità che sarebbe la stessa, apparirebbe unica e salda, esattamente nel condividere in più momenti e luoghi l’attitudine al dare il via alla propria vita planetaria mediante l’esercizio della libertà tanto di sottrarsi alle condizioni di un determinato stato di cose quanto di trasformarlo o cominciare daccapo. Se e in che misura, con quali mezzi e sotto quale insegna, l’attività degli artisti riuscirà a dimostrare la tenuta di questa visione alternativa dell’umano rimane una questione aperta dopo Warhol.