Montesquiou, Proust: maestri di bellezza

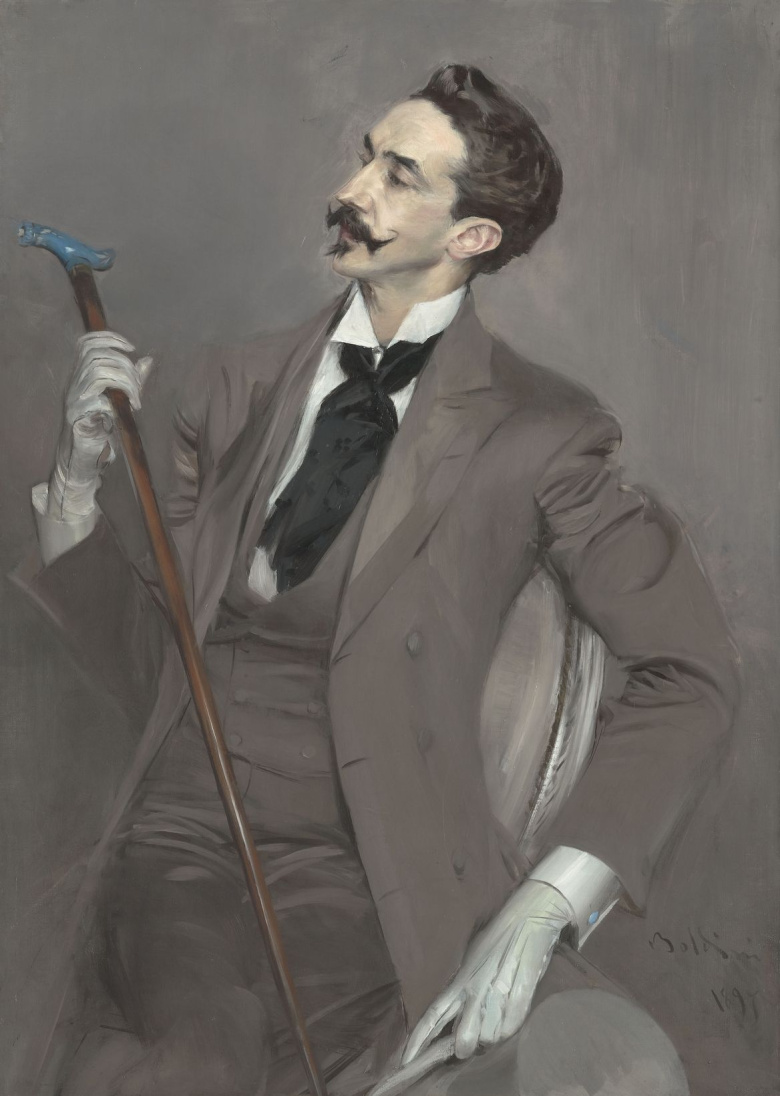

Secondo una celebre frase della nona elegia duinese di Rilke, gli uomini sarebbero nati per dare nome alle cose, per animarle e portarle a espressione dal fondo del loro silenzio. Non so quanti di noi possano pensare di avere tale abilità o sentano una simile vocazione, di sicuro Marcel Proust e Robert de Montesquiou sembrano nati per questo, come ci racconta Massimo Carloni, che nel suo ultimo libro ci permette di conoscerli a fondo, a partire dalla storia di una relazione d’amicizia che si scopre incubatrice della Recherche. Se non siete particolarmente esperti di cultura francese vi starete chiedendo chi sia questo secondo personaggio affiancato al nome dell’autore del romanzo forse più celebre del secolo scorso: il conte Robert de Montesquiou. Carloni in La sovranità delle cose eterne (Mimesis 2025, pp. 707) ci presenta un poeta sopraffino, un dandy eccentrico ed elegantissimo, colui che Proust definì il suo “maestro di bellezza”, con il quale condivise l’idea di un’esistenza votata a ciò che non è mortale, frase che Montesquiou prese da Ovidio (Le metamorfosi, II, 56) cambiandola però di segno: in Ovidio Non est mortale quod opto (mortale è il tuo destino, non è mortale ciò che desideri) assume la forma tragica del monito, con il quale gli dei puniscono chi pecca di hybris e vuole interessarsi di cose che non gli competono, in Montesquiou, come recita l’epigrafe della sua lapide mortuaria, indica l’ambizione di una vita spesa, per l’appunto, nella coltivazione dell’arte vissuta come unica opportunità per scorgere, mostrare e abitare – nel suo caso anche letteralmente – la sovranità delle cose eterne. Un esempio che ispirò profondamente Proust, sin dal primo incontro, avvenuto quando era ancora giovane. Ma siccome i bravi allievi apprendono dai maestri sia ciò che è bene far proprio, sia ciò dal quale è opportuno prendere le distanze, Marcel intuì che il suo maestro non riuscì a convogliare il suo genio artistico nelle opere – diciotto volumi di poesia, ventidue di critica, due romanzi, due biografie e tre volumi di memorie – perché preferì disseminarlo nella propria vita, mentre lui seguirà la via opposta, non esitando a sequestrare la propria esistenza per eternarla, trasfigurata, nella sua arte.

Montesquiou è stato dunque “un inesauribile serbatoio di ispirazione per il suo romanzo”: il barone di Charlus è chiaramente costruito sul suo calco - come Carloni evidenzia efficacemente riportando appunti dello stesso Proust - e moltissimi aneddoti, chiavi di lettura, non che il suo intero stile, appaiono dietro agli arredi orientaleggianti di Odette, agli abiti Furtuny di Albertine, agli ambienti frequentati da Swann. Il suo gusto estetico-esistenziale, insomma, informa la Recherche: la chiave d’accesso ad un mondo che aveva sempre desiderato di conoscere e rispetto al quale si sentirà devotamente debitore al maestro. Questi, da parte sua, pur riconoscendone la grandezza dell'allievo, continuerà a guardare a Marcel come al ragazzotto che forse un giorno troverà la propria misura artistica, non lesinandogli critiche e sarcasmo. Nell’ultima lettera che gli invierà in occasione della pubblicazione dell’ultimo libro, a suggello di trentott’anni di amici, Robert porrà in esergo alla copia regalata all’amico la seguente dedica: “A Marcel, Proust, Autore che credo di ritenere giusto, Amico che so di amare davvero”.

Montesquiou sa, per usare le sue parole, “di aver fecondato il genio” dell’amico, e teme di passare alla storia solo come il suo maestro, colui che esercitò un fascino e un’influenza decisiva per la fioritura del suo potenziale artistico, convinzione che affronta con l’eleganza e l’ironia consuete: “temo davvero che dopo la mia morte, dicano di me che sono un Monteproust, piuttosto che un Montesquiou.”

In questo senso il libro di Carloni può essere letto come prequel della Recherche, operazione che ci regala anche quelli che potremmo chiamare i “dietro le quinte”: in alcune pagine Marcel Proust si domanda se è un romanziere o un filosofo; in altre riconosce la propria vocazione artistica; in altre ancora gli avvenimenti della sua esistenza, o del mondo che frequenta, gli offrono il materiale che, opportunamente trasfigurato artisticamente, andrà a comporre alcune delle sue pagine più celebri. Un esempio per tutti: l’episodio avvenuto intorno al capodanno del 1909, quando un intirizzito Proust, per scaldarsi dal freddo parigino, riceve alcune fette di pane abbrustolito e, inzuppandole nel tè caldo, “è preso da un trasalimento improvviso: odori, di gerani, di aranci: «una sensazione di luce straordinaria, di felicità»” annota nel proprio diario. “Al momento non capisce, continua a gustare quel pezzetto di pane imbevuto di tè, da cui sembrano sgorgare tante meraviglie che teme possano svanire. Poi, d’un tratto, le pareti scosse della memoria cedono di schianto, un flusso inarrestabile riemerge alla coscienza portando seco le estati trascorse da bambino nella casa di campagna. Si ricorda che di mattino, appena sveglio, scendeva nella camera del nonno che stava facendo colazione. Questi inzuppava un biscotto nel tè e lo dava da assaggiare al nipote. Ed ora, quella sensazione che si era ripetuta per caso, ha fatto riemergere dagli abissi del tempo tutto il giardino della casa di Auteuil, i vialetti, le aiuole, che adesso galleggiano nella piccola tazza da tè, «come quei fiori di carta giapponesi che riprendono forma solo nell’acqua»”. La celebre pagina sulla madeleine. Simili riferimenti, di cui il libro abbonda, rendono possibile comprendere che, diversamente da Pessoa, per il quale “l’arte è la confessione che la vita non basta”, per Marcel Proust la vita è lo sfondo che l’arte può eternare sublimandola, portandola oltre se stessa, per realizzarla appieno artisticamente, riconoscendo alla letteratura, in particolare nel suo caso, una funzione estatica e salvifica: “Allora, se la vita impone delle delusioni, [l’arte] ci consola, perché la vera vita è altrove, non nella vita stessa, né dopo, ma fuori, se un termine che prende la propria origine dallo spazio può avere un senso in un mondo che ne è liberato.” In un altro passo Proust chiarisce che questo è un compito che spetta all’io spirituale che, diversamente da quello fisico, col quale ci identifichiamo, un gemello incatenato a noi sin dalla nascita e spiega: “l’io oggettivo di per sé non è di alcun interesse, se non come strumento di sperimentazione, come supporto dell’Io spirituale a cui è demandato il compito di penetrare in certe realtà e soprattutto nelle penombre della coscienza, dove cerco di far luce”. Un compito che, come insegna la psicoanalisi, alla quale queste pagine sono particolarmente affini, spetta al processo di rielaborazione dell’esistenza che così può chiarirsi a se stessa e assumere senso, anziché scadere in mero vissuto. Questa trasvalutazione che porta la vita oltre se stessa, scorgendone gli aspetti eterni, nel senso di compiuti e rischiarati dal senso che può sostenerli e illuminarli, proprio a partire dagli aspetti apparentemente insignificanti, è la capacità di rendere spirituale un’esistenza altrimenti solo fattuale; una facoltà comune a tutti noi, indipendentemente dal nostro talento letterario o artistico. Solo esteticamente la vita può essere compresa e giustificata, scriveva Nietzsche, e se alcune pagine della Recherche assurgono a capolavoro è proprio perché rivelano la possibilità di dare espressione compiuta alla vita, di portarla davvero a espressione dal fondo del suo silenzio, aiutando il lettore a fare altrettanto con la propria. Una celebre pagina di Il tempo ritrovato lo afferma chiaramente: “l’opera dello scrittore è una specie di strumento ottico che offre al lettore per fargli discernere ciò che in se stesso, senza il libro, forse non avrebbe mai visto”.

Contrariamente a quanto alcuni sostengono, i libri non sono mai solo libri, se solo trovano buoni lettori. La filosofia ermeneutica invita a considerare l’esistenza stessa un testo da interpretare, per scorgene un senso che, in presa diretta ci sfugge; la psicoanalisi sostiene che solo una vita rielaborata possa portare a frutto la propria esperienza, che altrimenti scade a mero vissuto, e liberare un significato che possa curare; la filosofia ritiene che una vita inconsapevole risulterà inautentica. Ciascuno di questi sguardi sull’esistenza condivide con “la vera arte” l’intento e la capacità, per usare le parole di Proust, di “ritrovare, riafferrare, di farci conoscere quella realtà lontano dalla quale noi viviamo, dalla quale ci allontaniamo sempre più a mano a mano che acquista spessore e impermeabilità la conoscenza convenzionale con cui la sostituiamo, quella realtà che noi rischieremmo di morire senza averla conosciuta, e che molto semplicemente è la nostra vita.”