Paolo Monti, un maestro della fotografia

Il percorso fotografico di Paolo Monti, troppo spesso negli ultimi anni trascurato e adombrato da apparentemente più accattivanti nomi e ricerche, è un cammino eclettico, votato in larga parte al concetto della forma. Alberto Burri, correlativo oggettivo di Mario Giacomelli nell’arte pittorica, rifuggendo ogni contatto col mondo mediatico, soleva sintetizzare unicamente nel binomio “forma e spazio” il punto cardine da cui ogni suo atto creativo prese piede; allo stesso modo, Paolo Monti pare aver seguito un comune intuito novecentesco, all’inizio solamente applicato alla pittura o all’architettura, che voleva vedere nell’attenzione alla pura forma l’unica materia sensibile con cui poter produrre oggetti d’arte.

Di questo aspetto della ricerca di Monti è stata testimone una combinazione di eventi grazie a cui recentemente il suo nome è tornato in vita: in versione editoriale, con la pubblicazione Procida 1972 per Humboldt Books, lavoro fino ad ora inedito, e in versione espositiva presso l’Archivio Fotografico del Castello Sforzesco per la mostra “Paolo Monti - fotografia e astrazione” curata da Silvia Paoli. Più che interessante è potersi accingere a fasi e rami apparentemente scollegati della ricerca di un unico autore, potendo così mosaicare un disegno il più possibile unitario di quello che per alcuni versi viene ricordato come grande fotografo di architettura, per altri come sperimentatore, o ancora come documentarista.

Sperimentare e indagare la forma in fotografia negli anni in cui Monti si accingeva ad abbandonare la sua carriera alla Montecatini per abbracciare appieno il percorso di fotografo, ovvero a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta, voleva dire scontrarsi con solide correnti preesistenti, come il Gruppo La Bussola (poi diventato Misa) di Giuseppe Cavalli, apertamente schierato contro il circolo La Gondola, fondato dallo stesso Monti, o altre preminentemente concentrate a creare un linguaggio fotografico derivato dal neorealismo cinematografico.

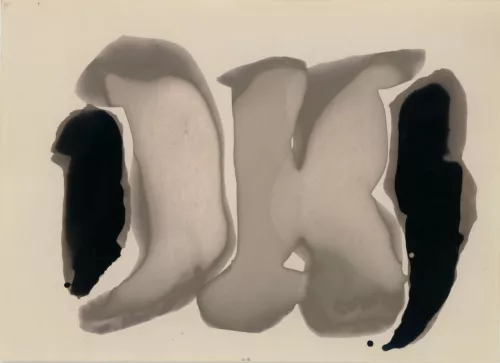

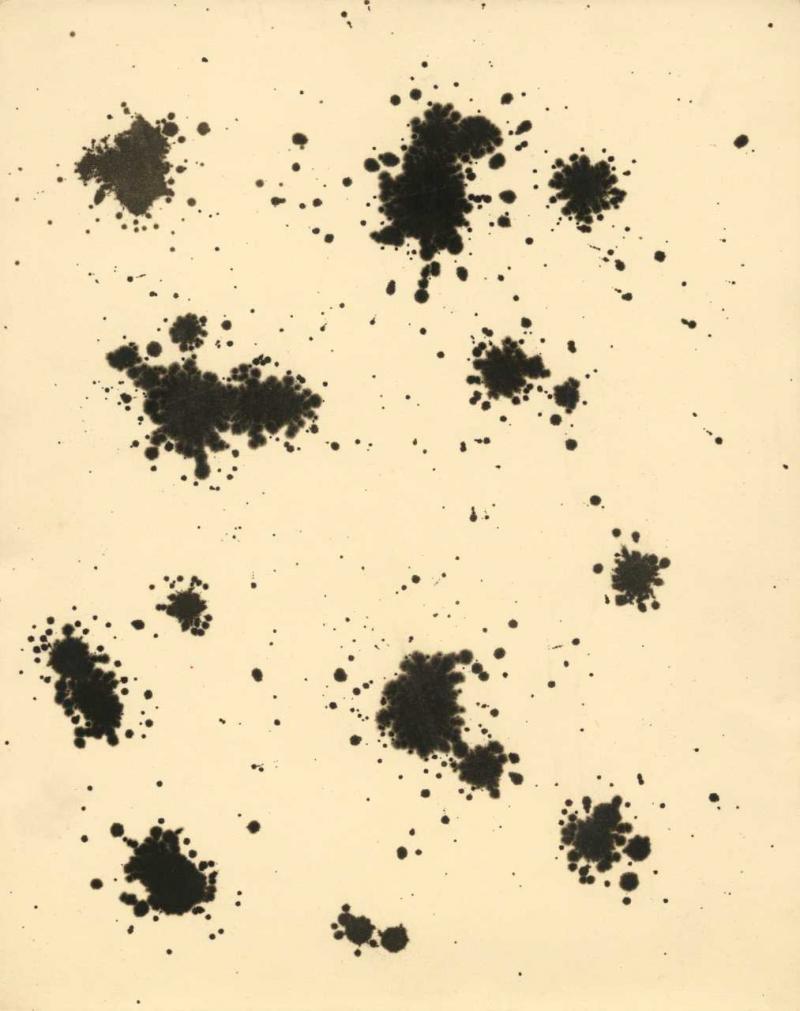

Paolo Monti scelse di documentare, sì, ma sondando le viscere di ciò che vedeva: questo pare il primo vero impulso del suo guardare nel mirino, questo il modo del suo leggere l’eterogeneo frastagliarsi delle architetture di Procida, così come il movimento incontrollato ed esasperato dei colori dei suoi Chimigrammi, fatti coraggiosamente riemergere da Silvia Paoli, che pure firma la postfazione del volumetto di Humboldt Books.

L’impulso è quello di dare alla realtà un senso solo attraverso le intersecazioni volumetriche che la compongono, trovarne il significato senza la rappresentazione didascalica – esemplare è il modo di vedere anche la Fontana di Trevi, così meravigliosamente irriconoscibile dalle stampe di Monti – bensì favorendo quella visione guidata unicamente dall’insinuarsi della luce tra i muri scrostati di tufo, così dal getto caotico del chimico sulla carta. La carta pure diviene elemento portante, il verbo transitivo del messaggio nascosto anche al suo autore: è un “materiale che io consideravo vivo, come gli alchimisti parlavano del mercurio quale argento vivo”.

Se la carta è il supporto necessario per il trasferimento di quella forma sensibile scaturita dal gesto del fotografo e da ignote reazioni chimiche, l’intuizione pare far avvicinare questa fase di Monti al Quadrato nero su sfondo bianco di Malevič, ovvero a quel sentire suprematista che voleva trovare nella forma il sentire incorruttibile, il messaggio liberato da ogni logica applicata.

E se questo genere di messaggio può essere cercato in pittura distaccandosi dall’elemento oggettivo, ovvero dal rapporto diretto con la realtà, in fotografia questo approccio assume il rischioso carattere dell’opera assoggettata al caso, elemento spesso demonizzato in questa disciplina e arginato dal rigore tecnico che essa richiede. A questo proposito si esprime ancora Monti nei documenti sotto teca nell’Archivio Fotografico del Castello Sforzesco: “Molte di queste fotografie registrano in parte l’azione del caso, non ultima contraddizione nell’uso di un mezzo creato per documentare con naturale e scientifica obbiettività”.

Vilém Flusser, nel suo Per una filosofia della fotografia (1983), paragona il fotografo al tipico funzionario kafkiano, operatore di un mezzo che non conosce, la macchina fotografica. Questa idea faceva considerare il mezzo tecnico una sorta di “scatola nera”: “Nessun apparecchio fotografico ben programmato può essere interamente compreso da un fotografo, e nemmeno dalla totalità dei fotografi. Esso è un black box”. Ora, pare un destino comune ai fotografi disporre il proprio ingegno al servizio di qualcosa che non si comprende, ora la macchina fotografica, ora – anche quando non viene utilizzata, come nel caso dei Chimigrammi di Paolo Monti – il caso stesso: questo fattore finisce così per assumere il ruolo di ulteriore black box entro il quale l’agire dell’autore è costretto a muoversi alla cieca, divenendo uno spazio privo di coordinate comprensibili o prevedibili, l’imperativo assoluto capace di plasmare sulla carta ciò che l’autore al massimo può soltanto presagire.

Accanto ai Chimigrammi, i primi dei quali datati intorno al 1957, la mostra ha voluto omaggiare in qualche modo le radici e gli sviluppi più prettamente fotografici di quanto affrontato sperimentalmente da Monti coi chimici sulla carta, esponendo immagini come “Roccia basaltica (Valtellina)” del 1962, in cui il discorso sulla forma pare già fortemente costruito negli occhi dell’autore. La volontà di Monti pare in questi scatti quella di voler sondare la parte decimale di una realtà data come uniforme massa positiva e naturale, arrivando a scorgere il mondo infinito che giace al di là della virgola: la materia in questo modo non può che smettere di essere forma in senso stretto per diventare sostanza informe, una miscellanea di riflessi e incroci a ribadire la profonda necessità per il fotografo di contemplare ogni tono concesso da carte e sviluppi, ricreando con gradualità catacombale il dettaglio della pietra, il meandro del borgo procidano.

Nel 1972 Procida appare a Monti ancora nel tufo e nella calce scrostati ma relativamente intatti, di un bianco soltanto apparente e drammatizzato dai cieli neri regalati, presumibilmente, da un filtro rosso. Nelle intenzioni del progetto era presente la volontà di documentare quel miracolo architettonico ancora non colonizzato dalle logiche del turismo e dalle innovazioni costruttive: per questo Monti ci porta al civico 4 e 14 di strade visibilmente popolate, sebbene non popolose: la ricerca esclude quasi irrimediabilmente la presenza degli abitanti mitologici dell’isola, che compaiono solo saltuariamente al nostro cospetto indifferenti.

“L'architettura spontanea” di Procida – questo il titolo originario del lavoro – è la piega di una veste scolpita, indomita nonostante il movimento che le vive dentro e tutto attorno e di cui non possiamo essere testimoni. Le immagini conservano infatti i misteri di questo territorio: il mare, come gli abitanti, raramente compare in virtù del compito di cui sono state investite le immagini, rivelando come vero soggetto del lavoro ancora una volta soltanto la materia sotto forma di archi e scale, a comporre un lessico da primo volgare che la lingua difficilmente pronuncia agevolmente, avvertendone però al contempo il vigore monolitico.

Nella prefazione del volume, firmata da Nadia Terranova, si rivede solo nominandola quell’Isola di Arturo con cui nessuno scrittore può entrare in relazione, e di cui è difficile nelle immagini non ricercarne una discendenza palpabile. Lo sguardo di Monti ancora una volta domina gli spazi ristretti rivelandone il gioco intestino, il saliscendi naturale ancora riverente alle conformazioni geologiche originarie su cui si imposero le prime abitazioni dei pescatori. Si va così costituendo, pagina dopo pagina, il concetto di un’architettura informale tanto quanto le immagini che la svelano, quella “testimonianza quasi unica nel bacino mediterraneo per la sua compattezza” come si legge nel dattiloscritto firmato da Paolo Monti e dall’architetto Giancarlo Cosenza riportato alla fine del libro.

Definire un consapevole risultato costruttivo urbano come “spontaneo” crea uno scarto decisivo, facendo attribuire al prodotto culturale una sostanziale genesi autonoma, quasi vegetale, rendendo possibile un paragone tra le scalinate e l'intrecciarsi dei muri con i petali bianchi e le foglie innervate di Imogen Cunningham che a loro volta con uguale destrezza costruiscono cunicoli e strade.

L’informalità naturale o culturale, che si nasconda quindi nella roccia come nel disegno urbano, se da un lato è vero che trova la sua radice nello sguardo che ha la necessità di trovarla, dall’altro pare essere una categoria in potenza di qualunque soggetto l’occhio possa trovarsi a guardare. Paolo Monti spinge questa inconscia convinzione fino all’informe ricreato, al verso libero fissato sulla carta emulsionata, elidendo definitivamente quel confine che vorrebbe ancora separare il destino del chimico versato dall’evoluzione naturale del costruire urbano.

Catalogo a cura di S. Paoli, Paolo Monti. Fotografia e astrazione, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2022

Nell'immagine di copertina, Chimigramma, 1957-1970.