Le terre sospese di Roberto Salbitani

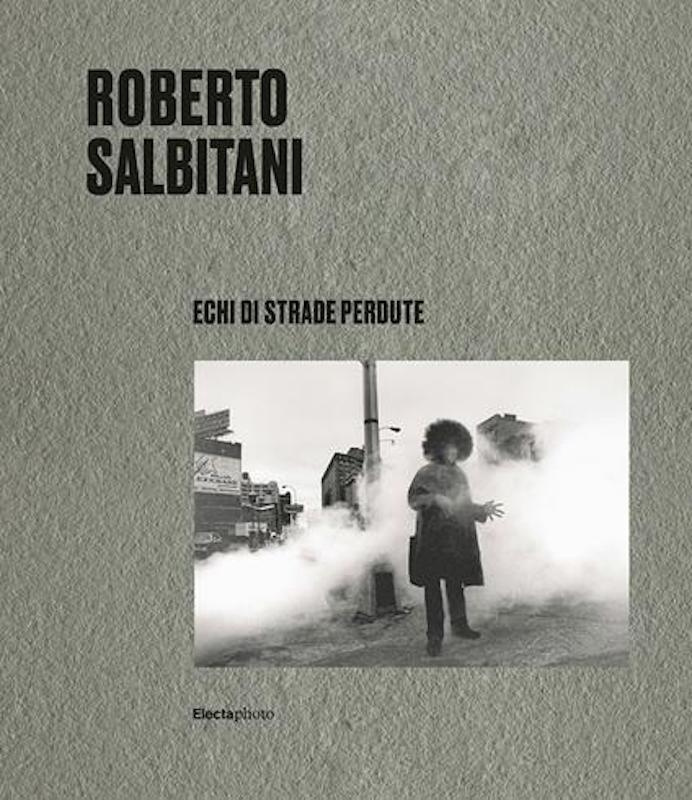

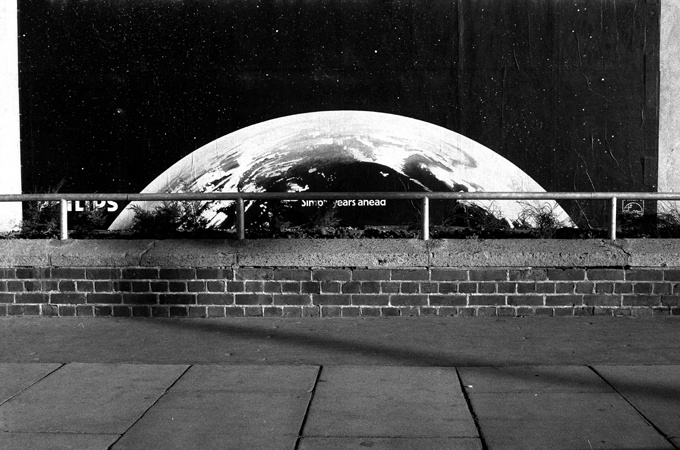

Camminando per strada si può scegliere se fare attenzione a cosa ci circonda o perdersi nel flusso della propria mente, rendendo cieco lo sguardo alle attrazioni urbane. Oppure, esiste una terza via, quella dell’inevitabilità: sapere impossibile ripararsi dalla moltitudine di stimoli, subirli per forza, scontrarsi necessariamente con la loro presenza. Il paesaggio, italiano e non, dagli anni del boom economico in poi ha subito una svolta che molti hanno vissuto sulla propria pelle: le città hanno iniziato a popolarsi non soltanto di persone, ma anche di elementi orbitanti attorno ad esse. Sono i cartelli pubblicitari, sono le automobili, sono le vetrine dei negozi. L’uomo ha dovuto imparare a muoversi in un dedalo costruito appositamente per lui, e l’antropocentrismo della nostra epoca ha mosso i primi passi ricordando il paradosso che ci vede al centro di un mondo che però ci confonde, e che quindi non dominiamo davvero. I cartelloni ci distraggono, ci inducono in direzioni che non avevamo previsto e finora mai sentito necessario prendere, le automobili sono pericolose e ingombranti, i manichini dietro i vetri a volte fanno paura. Questo è il nostro mondo visto dallo sguardo di Roberto Salbitani (1945), grande fotografo italiano e annoverato tra i lettori decisivi del paesaggio, omaggiato adesso nella mostra Echi di strade perdute curata da Corrado Benigni presso il Monastero di Astino, a Bergamo. Nel lucido, quanto visionario lavoro di stampa operato sui negativi, Salbitani dà vita ai neri profondi delle città, alle loro contraddizioni e al percorso disorientante che tracciano le loro strade.

Così vediamo gli spazi popolati da esseri bidimensionali, da una fauna anche aggressiva, ma sempre finta: i leopardi, i leoni, i gorilla dai manifesti o imbalsamati non spaventano, non sono che fantasmi che abbiamo costruito per giocare, passare il tempo prima della svolta che ci indica il cartello segnaletico. In La città invasa (1972-1984), uno dei quattro lavori presentati in mostra e pubblicato nel 1978 dalle edizioni Punto e Virgola di Luigi Ghirri, le ombre hanno un’unica direzione, e le scritte – insegne, cartelli, slogan, titoli – che passano veloci da immagine a immagine formano il poema frammentario, ultrasperimentale e mai concluso di un’epoca stretta nel caos iconico. Salbitani stesso, scrivendo di questo suo ciclo di immagini, fa riferimento all’assenza di volume dei corpi che vede muoversi per le strade: “I cittadini moderni sembrano piatti e incorporei”, e in fin dei conti appaiono sempre seminascosti da immagini svolazzanti, che siano bandiere o riflessi caleidoscopici, sempre scuri.

Anche da dentro la propria automobile il mondo è rifratto mille volte attraverso i vetri, i finestrini, gli specchietti: dentro l’abitacolo l’uomo diventa centro del proprio mondo, ma in movimento, e Salbitani, che del cammino e del viaggio ha fatto la propria dimensione espressiva ed esistenziale, sceglie di guardare come il mondo si frammenta e trasforma da dentro la scatola del suo centro. “Viaggio in terre sospese”, del 1975, è appunto questa scoperta filtrata dei mille volti del mondo che abitiamo, in cui anche il margine è uno slogan che sparirà quando l’avremo superato. Così rappresentato, il mondo appare decisamente una forma difficile e chiusa che ci circonda di elementi obliqui, muri o pali, e quasi nessun orizzonte.

In mostra, che presenta cinquantadue stampe (tutte vintage, eccetto la prima) tra cui molte inedite, in un allestimento studiato in loco da Benigni insieme allo stesso Salbitani, si vede una teca custodire alcuni taccuini e diari redatti dal fotografo padovano. Luoghi di ricerca, in cui piccole stampe convivono con le parole, diventando un piccolo spiraglio da cui spiare il processo dell’autore, che da sempre vive l’immagine affiancandola a una dichiarata sensibilità letteraria. Come scrive Corrado Benigni nel testo pubblicato sul catalogo della mostra edito da Electa, “Salbitani non è un formalista, si affida piuttosto ai modelli della narrazione e della poesia che non a quelli dell’arte e della fotografia.” Riferimento decisivo di Salbitani è infatti Walt Whitman, “cantore di libertà e di quell’ideale visionario che pone l’uomo al centro” (sempre Benigni). Possiamo dire, così, che Roberto Salbitani abbia dei versi in mente a cui ispirarsi per le proprie fotografie, più ancora che altre immagini. Non è il solo: anche Paul Strand, per affrontare il progetto su Luzzara che sarebbe confluito nel celebre libro Un Paese pubblicato insieme a Cesare Zavattini per Einaudi, dirà che il proprio riferimento principale è stato l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Capita dunque che le immagini trovino la propria sorgente nel linguaggio, in un certo lessico, in una manciata di versi o pagine scritte, e che la fotografia, disponendo in fin dei conti anch’essa su una pagina elementi giustapposti, stratificati e significanti, si faccia a suo modo pagina letteraria.

Roberto Salbitani è al centro del suo mondo e si fa filtro, lente ottica attraverso cui scorgerne i volti. Ma si diceva anche, ed è sempre Salbitani a indicarcelo, che l’uomo del mondo urbano vive in modo problematico il presunto privilegio di esserne il centro. Curiosamente, l’uomo vitruviano torna più volte nei lavori del fotografo, stampato su manifesti o sulle fiancate dei pullman, utilizzato come sfondo per scritte pubblicitarie. L’opera leonardiana compare in “La città invasa” come nell’ultimo dei lavori esposti, “Autismi” (1997-in corso): tagliata, ingrandita, deturpata dalla scritta pubblicitaria, si fa indice chiarissimo della distanza dagli ideali di quell’Umanesimo che originariamente incarnava. Ora è diventato il simbolo sfruttato che dichiara il ruolo subordinato che l’uomo ha riservato a sé stesso rispetto alle dinamiche del consumo e dell’abuso iconografico. Ѐ in questi casi, guardando l’uomo vitruviano pubblicitario, che sentiamo quel riverbero, gli “echi” di cui si fa cenno nel titolo della mostra, che raccontano della metamorfosi (o del deterioramento), nel corso delle epoche, dei messaggi che l’uomo formula pensando che arrivino intatti all’uomo del futuro. Noi, che viviamo nel futuro nelle immagini di Salbitani rispetto al gesto di Leonardo, siamo i fruitori dell’eco di una strada che, com’è evidente, ha subito una deviazione, perdendosi.

Non siamo mai sempre nella stessa città, nei lavori di Salbitani: spaziamo anzi dagli Stati Uniti alla Francia, all’Italia, ma il fotografo ci dimostra che l’urbanità ha la stessa forma quasi ovunque, riducendoci a essere, ovunque, nello stesso luogo. Nel viaggio costante di Salbitani capitiamo anche fuori le mura, nel paesaggio agreste, dominato dalle stesse ombre che vediamo in città. Siamo in “Il punto di vista del topo” (1986-1992) e i fantasmi animaleschi e sintetici lasciano spazio alle figure antropomorfe degli spaventapasseri “post-agricoli”, definiti da Salbitani nel testo che firma alla fine del catalogo come “manichini ben addobbati”, ribadendo la contaminazione dell’immaginario urbano fin nel cuore delle campagne. Le auto sono distrutte e abbandonate, invase questa volta dalla vegetazione libera. Il vagabondaggio non segue più la linea di un sentiero, ma si perde sulla terra estesa.

Siamo sempre nel gioco oscuro e gorgheggiante delle forme di un mondo che è il contenitore delle relazioni più contraddittorie che si muovono e generano al suo interno, e che Salbitani coglie e interpreta. L’uomo del manifesto che salta un palo esattamente uguale alla ciminiera che trionfa nel cielo grigio alle sue spalle; l’uomo in sedia a rotelle – la sua silhouette – sotto il grande cartellone che vuol vendere la Jaguar.

Siamo in questo marasma vero e pieno d’ombre che ci ordina: “devi solo essere felice”, con un imperativo così stridente col suo stesso messaggio, e con la ragazza che dovrebbe pronunciarlo, nel manifesto.

“Una cosa di sicuro la fotografia mi ha aiutato a capire, e cioè che nel ‘presente’ non siamo mai in realtà del tutto presenti a noi stessi” scrive sempre Salbitani nel suo testo, ricordando quanto l’attimo in cui pensiamo di sostare, e magari anche di fotografare, è fatto di piani, strati a cui non sempre la nostra coscienza riesce ad arrivare. Allo stesso tempo, questa frase risuona nell’immagine in cui alcune persone sostano immobili, in piedi, di fronte alla scritta del quotidiano “Il Tempo” ripetuta varie volte. Talvolta l’uomo sembra così riuscire a disporsi nell’allegoria della propria epoca, in cui anche il tempo da dimensione di vita fluida e continua si trasforma in una scritta pubblicitaria da guardare passivamente.

Roberto Salbitani, nell’incarnare la figura del viaggiatore – più che del viandante, proverei a dire – volto alla scoperta e alla poca premeditazione, lontano dalla sicurezza turistica del rientro programmato e del tragitto già deciso, fa venire in mente le parole usate da Tomaso Garzoni da Bagnacavallo, progenitore della fotografia di poco posteriore a Leonardo, per descrivere il raggio solare (che Dante, a sua volta, paragona al pellegrino): “a guisa di una balla gettata nel muro, ch’è ribattuta da quel corpo solido indietro, e torna verso il suo principio”. Ci immaginiamo Salbitani muoversi fra le ombre che crea in camera oscura e fra i muri delle città come un raggio proiettato non si sa però se verso il proprio inizio, o sempre avanti.

Roberto Salbitani, Echi di strade perdute, a cura di Corrado Benigni

13 giugno – 6 novembre 2025

Monastero di Astino, Bergamo

Catalogo: Roberto Salbitani, Echi di strade perdute, Electa, 2025