19 dicembre 1944 – 2 gennaio 2022 / Richard Leakey, cacciatore di fossili, salvatore di elefanti

Non molti visitatori abbandonano la lunga pista che in Tanzania collega il cratere dello Ngorongoro al Serengeti. Lo Ngongoro, la più grande caldera al mondo al cui interno è racchiuso un ecosistema preservato dall’aridità che lo circonda – con il suo lago reso rosa dalla moltitudine di fenicotteri che qui si bagnano e gli elefanti, minuscoli puntini che si spostano nella piana – e l’abbacinante orizzontalità del Serengeti, apoteosi della bellezza della savana, su cui si allungano le chiome delle acacie e svettano le giraffe. Eppure, con una piccola deviazione, si può arrivare in un luogo altrettanto straordinario, anche se più difficile da decifrare: la gola dell’Olduvai, la valle dell’alba dell’uomo, che il lavoro indefesso e appassionatissimo di due generazioni di paleoantropologhe e paleoantropologi della stessa famiglia, i Leakey, hanno trasformato in una sorta di stele di Rosetta per comprendere le nostre origini. Una famiglia il cui ultimo esponente maschio, e forse il più celebre, Richard, al quale dobbiamo anche alcune delle più efficaci azioni per la salvaguardia degli elefanti e della fauna africana, è scomparso il 2 gennaio scorso, avendo da tempo passato il testimone degli scavi alla moglie Meave e a una delle figlie: Louise, la terza generazione.

Qui, sulle pendici del Lemagrut e di altri vulcani del grande Rift africano, sette strati di ceneri depositatesi su un lago alcalino conservano infatti in sequenza le tracce degli stadi dell’evoluzione umana, così come alcuni dei rami estinti, un’evoluzione innescatasi probabilmente dalla necessità di adattarsi a un ambiente che cambiava, con la foresta frammentata che lasciava spazio a un ecosistema più arido, come l'odierna savana.

È in questo luogo che i turisti non adusi agli studi sugli ominidi fanno la prima conoscenza con il nome dei Leakey, ricordati da una targa, che ritroveranno poi ovunque nei musei della regione, dal Kenya alla Tanzania, una famiglia che con i suoi ritrovamenti ha fatto la storia della paleoantropologia.

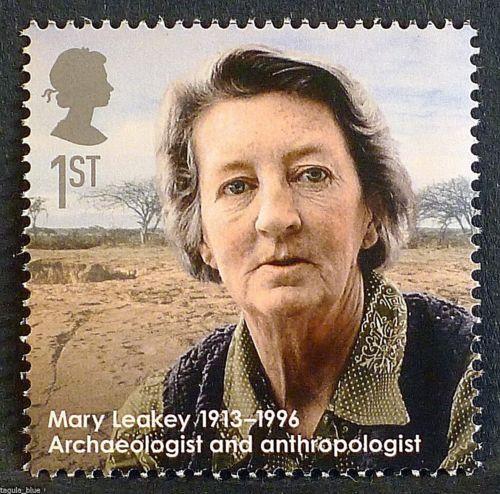

Furono i coniugi Louis e Mary Leakey, infatti, a dissotterrare in questo luogo un’ampia varietà di fossili di forme umane, dopo trent’anni di testardissime ricerche in cui portarono alla luce solo utensili e fossili di altri animali estinti, ma non ossa di ominidi – loro che erano convinti che la culla dell’umanità non fosse in Cina, come la gran parte dei colleghi dell’epoca sosteneva, ma in Africa, come suggerito anche da Darwin, che notava che qui vivevano quelli che parevano i parenti più prossimi dell’uomo: gli scimpanzé e i gorilla.

Nella gola di terra rossa riarsa dal sole dell’Olduvai tornarono infine alla luce gli australopitecini – il Paranthropus boisei fu il primo, nel 1959, risalente a 1,75 milioni di anni prima, due volte il tempo che allora si credeva rappresentasse l’inizio della storia umana, ora stimata sui 4 milioni di anni. Lo soprannominarono “schiaccianoci”, per i poderosi denti, che invece studi successivi rivelarono più adatti a un consumo di carogne. Seguirono straordinari fossili del genere Homo. Fra questi nel 1960 il primo habilis mai trovato, che si trovava nello stesso strato degli australopitecini. Furono i Leakey a denominarlo, riconoscendo l’abilità con cui aveva forgiato oggetti circostanti. Poi vennero erectus e sapiens, tutti rinvenuti assieme agli strumenti che usavano.

I resti documentano quel processo che caratterizzò il nostro genere: la pronunciatissima e progressiva encefalizzazione, ovvero lo sviluppo del volume interno alla scatola cranica che iniziò ad aumentare 2,5 milioni di anni fa e si arrestò 200mila anni fa, con la comparsa dei sapiens. Parallelamente allo sviluppo di un cervello metabolicamente sempre più costoso, cambiarono i denti, che si adattarono a un maggiore consumo di carne, e si ritrovano i primi manufatti. È l’inizio, secondo Richard Leakey, della capacità di immaginare. Perché per costruire uno strumento bisogna prevedere quale sarà il suo utilizzo e perché molti di questi utensili andavano impiegati con l’aiuto di qualcuno.

A una cinquantina di chilometri di distanza, a Laetoli, nel 1976 Mary e la sua squadra scoprirono, conservate nel tufo, le impronte fossili di tre astrolpitecini che si allontanano forse dall’eruzione del vulcano Sadiman o si recano a una sorgente. E negli stessi anni i resti di 25 ominidi e di 15 nuove specie di animali estinti, uno dei più ricchi giacimenti di sempre.

È nella gola dell’Olduvai, splendida terra dei Maasai, che Richard, nato a Nairobi nel 1944, passò lunghi periodi della sua infanzia e fece le sue prime scoperte, trovando il fossile completo della mascella di una specie ora scomparsa simile a un grande suino, uno scavo che, nonostante le sue sonore proteste, gli sottrassero. Una splendida foto lo ritrae assieme ai genitori inginocchiati nella polvere – all’ombra di un precario ombrellone sullo sfondo di una falesia dalla stratificazione orizzontale – e a un bellissimo dalmata che si stiracchia pigramente.

Secondo dei tre figli, tutti maschi, della coppia, e unico a seguirne le tracce, Richard ha trovato la morte a 77 anni, come annunciato dal presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, dopo esserle sfuggito almeno quattro volte. La prima da piccolo, quando si fratturò il cranio, la seconda trentenne, quando dovettero trapiantargli un rene del fratello, la terza quando sopravvisse a un incidente aereo in cui perse entrambe le gambe, forse un sabotaggio del periodo in cui la lotta al bracconaggio e alla corruzione gli procurò non pochi nemici. Infine quando superò un cancro alla pelle. Le cause della morte non sono state rese note.

Ci volevano in effetti almeno cinque vite per riuscire a eguagliare la fama e la bravura di cotanti genitori: l’impresa pareva impossibile, eppure Richard non solo ci è riuscito, ma li ha forse addirittura superati. E non solo per i suoi straordinari ritrovamenti di ominidi (il paleontologo e paleoantropologo francese Yves Coppens lo considera “il più grande scopritore di fossili di tutti i tempi”), ma anche per la sua parabola di conservazionista e uomo politico.

Dagli inizi non si sarebbe detto: quando era ragazzino trovava noioso il lavoro dei genitori, “tutto il giorno a quattrozampe a scavare terra dura come roccia, in luoghi aridi e senza ombra, circondati da mosche”, scrive in Wildlife wars: my fight to save Africa’s natural treasures (St. Martin's Press, 2001). Ben presto decise di non voler avere niente a che fare con quel tipo di vita. A sedici anni lasciò la scuola, passando le sue giornate a cavalcare in mezzo alle zebre e ai rinoceronti e mettendosi a catturare e vendere animali, come piccole manguste o uccelli, ai musei e a un fotografo. Era un buon cacciatore, glielo aveva insegnato suo padre che, figlio di missionari inglesi presso i Kikuyu, nacque e crebbe insieme a questa popolazione, agricoltori che vivono nei fertili altopiani centrali del Kenya, che gli insegnò i segreti della fauna e della caccia e fece di lui un “iniziato” a 13 anni, attraverso una cerimonia che lo rese membro effettivo del gruppo.

Appena maggiorenne Richard creò una società di safari, ma ben presto si stufò di essere in balia dei desideri dei turisti. Nel frattempo aveva preso il patentino da pilota e durante il suo primo volo gli capitò di passare sopra il lago Natron. Rimase stupito di vedere, sulle rive occidentali di questo bacino alcalino, affiorare stratificazioni erose che gli ricordarono subito i giacimenti fossili dell’Olduvai. Decise subito di organizzare una spedizione per esplorarle, più per curiosità e per distrarsi che per farne una professione, ma fu il primo passo verso la sua carriera di paleontologo. Quando un membro del suo gruppo trovò un fossile di un australopitecino, infatti, si rese conto di quanto amava quel lavoro.

Durante una spedizione successiva conobbe una studentessa di antropologia, Margaret Cropper, che a un certo punto dovette lasciare l’Africa per continuare l’università. Un po’ perché non si sentiva abbastanza competente, un po’ perché voleva stare vicino alla ragazza, Richard decise di laurearsi in Inghilterra, sulle orme di suo padre, che aveva studiato a Cambridge. Troppo inquieto e ambizioso per riuscire a studiare, abbandonò presto il progetto e tornò a casa con Margaret, che sposò e poi lasciò quando era incinta di sette mesi. Racconta, in Wildlife wars, che i litigi della loro coppia gli ricordavano troppo quelli dei suoi genitori. Ma, soprattutto, si era innamorato di una giovane zoologa, Meave Epps, conosciuta al campo, che sposò un anno dopo il divorzio.

Meave, un’inglese folgorata da ragazzina da una visita alla splendida grotta dipinta di Pech Merle, in Occitania (Francia), era stata infatti arruolata in quel periodo da Louis Leakey: il padre di Richard pensava che per capire l’evoluzione dell’uomo fosse necessario studiare pure i suoi parenti più prossimi, le grandi scimmie antropomorfe e, con i fondi che era molto abile a raccogliere, aveva iniziato a finanziare anche le ricerche di giovani primatologi. Fra loro ci furono tre donne straordinarie che hanno fatto la storia di questa disciplina: una giovanissima Jane Goodall, che arrivò come segretaria di Leakey e poi dedicò tutta la sua vita e la sua intelligenza a studiare e difendere gli scimpanzé, Dian Fossey, che scoprì molti aspetti della vita dei gorilla e per proteggerli dai bracconieri perse la vita, e Birute Galdikas, le cui ricerche pionieristiche sugli oranghi la rendono tuttora uno dei maggiori esperti viventi di queste scimmie.

La zoologa Meave di lì a poco si rivelò invece una formidabile paleoantropologa. Il vero colpo di fortuna Richard, infatti, lo ebbe quando, tornando con un piccolo aereo dalla valle dell’Omo, dove era andato per conto di suo padre, fu costretto dalle cattive condizioni meteorologiche a sorvolare un’area che non conosceva: quella del lago Turkana. “Osservavo il paesaggio e notai miglia e miglia di quella che mi sembrò una vasta distesa di giacimenti di fossili”. L’intuizione era corretta e in quella zona Richard, Mauve e i colleghi di quella che fu soprannominata la «hominid gang» iniziarono a collezionare resti di differenti specie – Paranthropus boisei (1969); Homo rudolfensis (1972) ; Homo erectus (1975 et 1978). Era solo l’inizio.

Parallelamente Richard diventò il direttore dei National museums of Kenya (che cercò di sviluppare secondo il modello dello Smithsonian institute) dove ancora oggi sono conservate molte delle scoperte sue e della sua famiglia, così come al National museum di Dar es Salaam, in Tanzania. Visitandoli ci si rende conto dell’enorme importanza che la famiglia Leakey ha avuto nel dare forma a quell’aggrovigliato cespuglio che è lo schema dell’evoluzione umana.

È del 1984 il ritrovamento più clamoroso dell’équipe di Richard, il suo braccio destro Kamoya Kimeu dissotterrò lo scheletro più completo che esista di un giovane Homo erectus, vecchio 1,6 milioni di anni: il cosiddetto “Turkana Boy” o “Nariokotome Boy”, una delle più importanti scoperte paleontologiche di tutti i tempi.

Turkana Boy

Come spesso accade con la ricerca di base, è sempre stata la curiosità a guidare Richard Leakey, lo ha raccontato recentemente durante una conferenza organizzata dalla Simons Foundation che si può ascoltare su youtube. “Gli studi paleoantropologici – ha aggiunto poi con un sorriso – hanno anche avuto un’applicazione fondamentale: la ricostruzione della nostra storia, l’evidenza che siamo un’unica specie, che condivide lo stesso percorso, e che dunque condividiamo lo stesso futuro”, ha concluso, alludendo al razzismo e alla disastrosa situazione climatica in cui ci troviamo.

Leakey, infatti, non era uno di quei bianchi che bazzicavano la regione sentendosi superiori ed europei. Si è sempre sentito kenyota, così come lui e la sua famiglia – racconta in Wildlife wars – anche prima dell’indipendenza, si sono sempre battuti perché fossero i nativi a guidare il proprio Paese, e perché gli agricoltori inglesi restituissero le terre che avevano espropriato ai kikuyu. Dolorosamente consapevole fin da piccolo delle differenze tra la sua vita e quella dei bambini nativi, a scuola lo prendevano in giro chiamandolo “nigger lover”. Quando, nel 1972, il padre morì a Londra ucciso da un infarto, Richard tradì il desiderio della madre, che avrebbe voluto che il corpo fosse cremato. Era un atto vietato dai kikuyu, di cui Louis era un iniziato. Richard lo fece seppellire nella terra della sua gente adottiva.

“La conservazione e la biodiversità saranno anche un imperativo globale, ma pure mangiare un pasto al giorno e bere acqua pulita sono necessari” scrive –, affermando poi che “la povertà è la minaccia più insidiosa per il pianeta” e che “dobbiamo trovare un modo per provvedere alla nostra specie se vogliamo preservare le altre” – in Wildlife wars, resoconto della sua esperienza come capo del Kenyan Wildlife service, alla cui guida lo designò il presidente Daniel arap Moi, nel 1989. È questa un’altra delle imprese che hanno reso celebre Richard Leakey.

A quell’epoca, infatti, il bracconaggio era fuori controllo: se nel 1979 in Kenya vivevano 82mila elefanti, dieci anni dopo ne erano rimasti solo 22mila. Erano anni in cui ancora non si era molto studiato il problema di come far coincidere le necessità della popolazione locale con quelle della fauna selvatica, e in particolare con i parchi naturali, che sottraevano potenziali campi e selvaggina ai nativi, già gravemente impoveriti dall’espropriazione delle terre da parte dei bianchi. “Proteggere gli elefanti e conservare gli ecosistemi naturali sono una delle mie priorità – annota Richard –. Ma lo sarebbero ancora se fossi affamato e vivessi nella disperazione?”.

Leakey però si accorse che la gran parte del bracconaggio era dovuta a gruppi criminali organizzati, armati meglio dei poveri guardiaparco, che spesso venivano uccisi, e non agli abitanti delle zone limitrofe alla riserva che cacciavano per sopravvivere. Affrontò il problema con risoluzione, ripulendo anche l’ente che gestiva i parchi da dipendenti nullafacenti o corrotti al punto tale da fiancheggiare i bracconieri.

Ma soprattutto ebbe un’idea, geniale. Mentre si aggirava nel cupo capannone dove erano impilate tonnellate e tonnellate di zanne sequestrate, vedendo anche un cumulo di pelli di zebre, leopardi e ghepardi, si ricordò di Brigitte Bardot che negli anni ’70 dava fuoco alle pellicce nelle strade di Parigi e che così facendo cambiò l’opinione pubblica e l’industria della moda. Leakey sapeva che l’avorio accumulato in quel deposito era destinato ad essere venduto. Avrebbe portato importanti risorse per l’ente che gestiva i parchi del Kenya, e che lui dirigeva. Decise invece di bruciarlo. Organizzò nel 1989 una grande cerimonia, e fu il presidente stesso dei Kenya, Moi, ad appiccare il fuoco.

Fu uno straordinario successo, che venne ripetuto anche nel 2016, sempre da Leakey e dal nuovo presidente Uhuru Kenyatta, quando il bracconaggio raggiunse nuovamente tragiche proporzioni. “Il rogo ebbe un impatto straordinario non solo per il messaggio che trasmetteva, ma perché rese tutto l’avorio che era in circolazione automaticamente illegale” mi spiegò anni fa Kuki Gallmann, una coraggiosa conservazionista e scrittrice kenyota di origine italiana (il suo vero nome è Maria Boccazzi, nata a Treviso nel 1943) che molti conoscono per aver visto Kim Basinger interpretarla nel film Sognando l’Africa (2000), tratto da un suo memoir, e che ancora la scorsa estate è stata vittima del fuoco dei bracconieri, restando un mese in coma. In pratica, la vendita da parte dello Stato dell’avorio confiscato faceva sì che ci fosse un avorio “legale”, e rendeva possibile contraffare quello illegale.

Se questa vendita fosse cessata chiunque fosse stato trovato in possesso di avorio sarebbe stato automaticamente colpevole. E così fu.

L’incidente aereo in cui Leakey perse le gambe, e l’avvio da parte del governo di un’inchiesta per accertare episodi di corruzione nel Wildlife Service lo convinsero a lasciarne la presidenza. Instancabile si buttò allora in politica contro il regime corrotto di Moi, fondando un suo partito, con l’ambizione di diventare presidente del Kenya. Ne fu ministro e negli ultimi anni lavorò all’apertura di un nuovo museo sulle origini dell’uomo, che dovrebbe essere inaugurato nel 2026 su un’altura che guarda verso il luogo dove il Turkana Boy fu scoperto.

Gli sopravvivono le figlie Anna, Louise e Samira, e la moglie Meave, che ha fatto sapere che, rispettando il suo desiderio, il suo corpo è stato seppellito sul suo crinale preferito “sovrastante la maestosa valle del Rift, che tanto ha amato”.