Ovvero le fiabe e il terrore del mondo / Maledetto di un gatto

Alcuni mesi fa, alla fine di un incontro che ho tenuto a Zurigo sui libri illustrati per l’infanzia mi si è avvicinata una signora esprimendomi la sua ammirazione per alcune poesie di Silvia Vecchini incentrate sul tema della fiaba, da me lette durante la conferenza dalla raccolta In mezzo alla fiaba, edita da Topipittori nel 2015. La signora ha poi aggiunto che, tuttavia, non sempre le fiabe sono letture adatte ai bambini, poiché alcune propongono una morale diseducativa. E mi ha portato a esempio Il gatto con gli stivali, fiaba che a suo avviso esalta la la furbizia e l’inganno come fattori di successo. Con diplomazia, ho replicato che fortunatamente le fiabe, che sono testi letterari complessi, non hanno una sola chiave di lettura e pertanto si possono leggere in modi diversi. La signora ci ha pensato su qualche istante e poi ha confermato che, in effetti, ripensandoci, quando da piccola ascoltava Il gatto con gli stivali non pensava affatto alla sua morale, cosa su cui si sofferma solo oggi, da adulta.

In seguito, ho ripensato a questo dialogo in parte perché, in effetti, l’ammissione della signora dell’indifferenza di lei bambina alla morale del Gatto con gli stivali mi pare significativa (i bambini, come sa bene chi li osserva o li studia, amano, prima di tutto, le storie e le giudicano in base a caratteristiche come la loro riuscita e bellezza); in parte perché mi sono chiesta cosa vi fosse effettivamente in questa particolare fiaba per far insorgere una preoccupazione educativa.

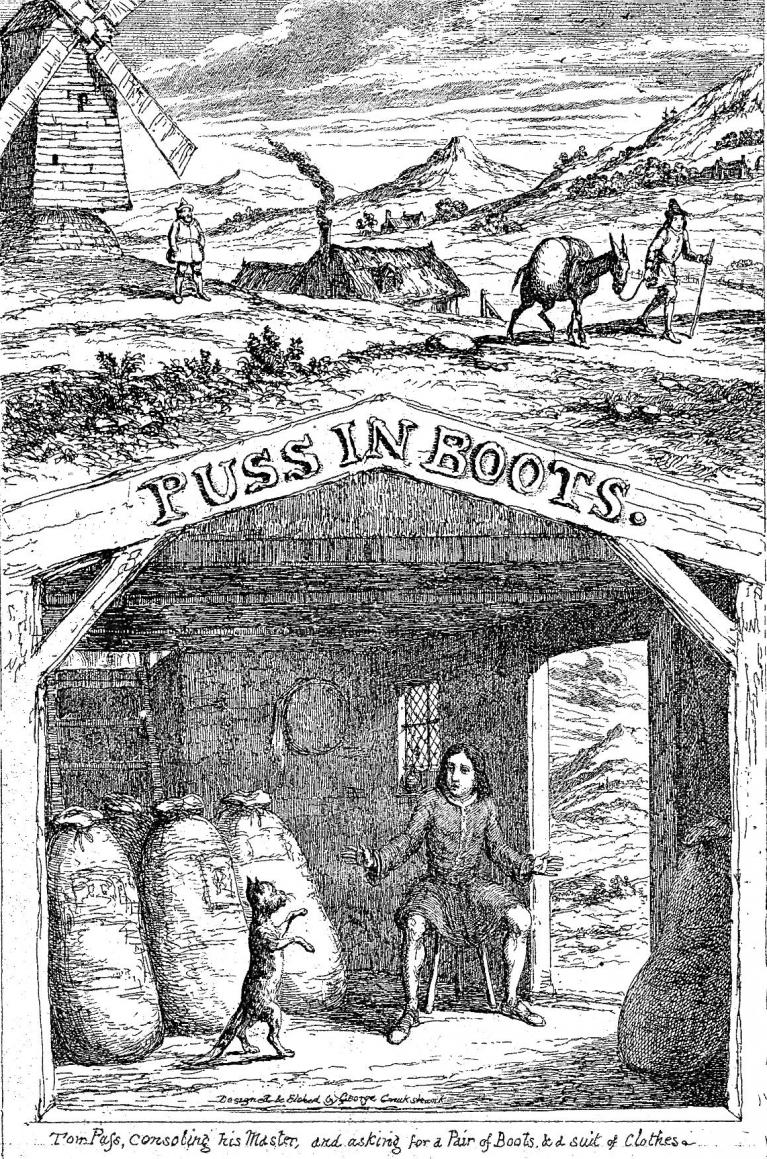

Doré.

Da tempo non leggevo Il gatto con gli stivali, così ho colto l’occasione per farlo, riprendendo l’edizione Marsilio (2002) delle Fiabe di Perrault, con elegante prefazione di Daria Galateria, e tradotte da Ida Porfido, ma anche rileggendo la traduzione della storia di Carlo Collodi in I racconti delle fate (Adelphi 1976), con prefazione di Giuseppe Pontiggia.

Pontiggia parlando delle differenze fra lo stile di Perrault e quello di Collodi, segnala che quest’ultimo alla moralité del Gatto con gli stivali di Perrault aggiunse, sua sponte, un periodo che «ridimensiona il moralismo un po’ inamidato che lo precede: «Da questo lato, la storia del gatto del signor marchese di Carabà è molto istruttiva, segnatamente per i gatti e per i marchesi di Carabà»». Una spia, questa nota, della dubbia morale di questa storia.

In Perrault, la morale in coda alla storia, come è tradotta nell’edizione Marsilio, è questa:

Benché sia grande la felicità

Di godere d’una ricca eredità

Che ci vien dagli antenati

Per gli uomini in giovane età

Intraprendenza e capacità

Valgon più dei beni regalati.

Morale che attraverso le parole di Galateria acquista un significato storico: «Di Charles [Perrault] è anche la sapienza delle morali in versi – sempre un po’ a sorpresa, coi loro argomenti inattesi; morali non ipocrite, ma piene di quel buon senso che è la facoltà che piace al re [Luigi XIV], nella sua opera di ricomposizione dello Stato e dell’amministrazione attorno ai borghesi.»

In altre parole, l’intraprendenza e la capacità cantate da Perrault, da virtù della recente borghesia francese in carriera diventano in Collodi, quasi duecento anni dopo, emblema di una morale tagliata su misura delle necessità dei protagonisti: un buon senso che, più che assenza di ipocrisia, è disinvoltura nei propri affari e nelle relazioni con il prossimo.

Albert Guillaume.

La fiaba del Gatto con gli stivali, che nell’edizione del 1812 era presente fra quelle raccolte dai Fratelli Grimm, e che in alcune edizioni successive terminava con la massima: «Nessuno dica mai che gli sciocchi non possano diventare persone importanti», nell’ultima edizione dei Kinder und Hausmärchen, del 1857, fu espunta perché considerata troppo poco “tedesca”.

È noto che il pubblico borghese, a cui la raccolta dei Grimm era destinata e da cui fu accolta trionfalmente, manifestò riserve, negli anni, nei confronti di alcuni passaggi troppo rudi e scabrosi delle fiabe, ritenuti poco consoni alle stanze dei bambini, inducendo gli autori a una progressiva opera di ripulitura, smussando o rielaborando le parti più ‘problematiche’ dei testi per renderle più consone ai canoni dell’estetica borghese. Come scrive Ingeborg Weber-Kellerman nell’introduzione a un’edizione delle Fiabe dei Grimm del 1976, citata da Jack Zipes in Chi ha paura dei Fratelli Grimm. Le fiabe e l’arte della sovversione: «L’identificazione [del pubblico borghese con le fiabe dei Grimm] comprendeva completamente le virtù di un modo nazionale di pensare e lo spirito del popolo tedesco, e l’opera dei Grimm conteneva tutto questo in modo superbo.»

Come scrive Jack Zipes nell’opera citata, «lo schema della maggior parte delle fiabe dei Fratelli Grimm contiene una lotta per il potere, la sopravvivenza e l’autonomia … La questione che si pone nella maggior parte delle fiabe dei Grimm è: come si apprende, che cosa si deve fare per usare i propri poteri in modo tale da poter essere accettati nella società o da ricreare la società in accordo con le norme dello status quo?» Le virtù individuali grazie a cui i protagonisti trionfano in queste fiabe – parsimonia, obbedienza, industriosità, pazienza –, corrispondono ai valori della società borghese tedesca dell’Ottocento.

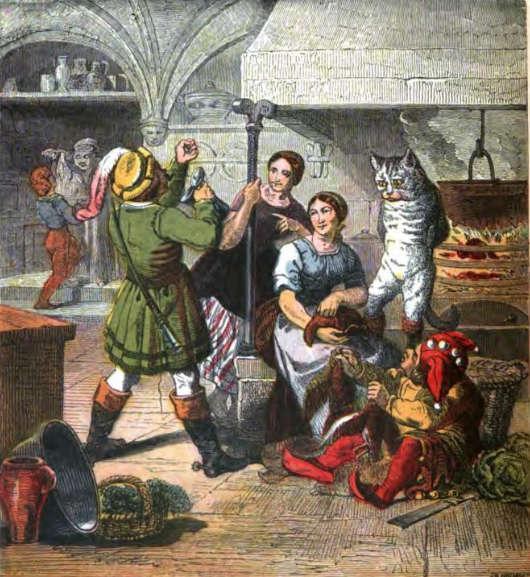

Josiah Wood Whymper.

Nella fiaba dei Grimm Il tavolino magico, l’asino d’oro e il randello castigamatti, che ha un avvio identico a quello del Gatto con gli stivali, ovvero tre figli e un padre che compie verso di loro un’ingiustizia, Zipes mette in luce che «l’elaborato codice della storia implica che l’unico modo per acquisire ricchezza e potere è attraverso la diligenza, la perseveranza e l’onestà. Il compito dei figli è la sottomissione al padre e la conservazione del buon nome di famiglia.»

Nel Gatto con gli stivali l’ingiustizia che dà avvio alla storia – un padre mugnaio che mal ripartisce la propria eredità fra i tre figli: al primo, il mulino; al secondo, l’asino; al terzo, un gatto – il successo dell’eroe si compie in tutt’altro modo, secondo codici probabilmente più consoni ai nuovi esponenti della borghesia francese del Seicento che ai severi borghesi tedeschi dell’Ottocento.

Ricevuto il gatto, il figlio minore si lamenta: «I miei fratelli potranno guadagnarsi la vita adeguatamente mettendosi insieme; a me, invece, quando avrò mangiato il gatto e mi sarò fatto un manicotto, non resterà che morire di fame.» A questo punto il gatto, preoccupato per la propria sorte, entra in scena e prende la parola: «Non prendetevela, padron mio, non dovete far altro che darmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per andare fra i cespugli e vedrete che non vi è poi toccata la parte peggiore come credete.»

Nelle fiabe, gli aiutanti magici vanno in soccorso dei protagonisti in difficoltà dopo averli messi alla prova per testare le loro virtù e la loro bontà d’animo. In L’uccello d’oro dei Grimm, per esempio, un re, scoperta l’esistenza di un prodigioso uccello d’oro, ne desidera il possesso. I tre figli si mettono, dunque, alla sua ricerca: incontrata una piccola volpe che si offre di aiutarlo con un consiglio, il primo figlio le spara dietro ritenendola una bestia stupida; lo stesso fa il secondo figlio. Anche il terzo figlio, il minore, incontra la volpe «che lo supplicò di risparmiarle la vita e diede il buon consiglio. Il giovane era buono e disse – Sta tranquilla, volpicina, non ti faccio niente. – Non te ne pentirai, ripose la volpe, – e per andar più in fretta, sali dietro, sulla mia coda.» Grazie alla vicinanza dell’animale magico, al termine della fiaba il principe riesce a conquistare l’uccello d’oro, a diventare re e a sposare l’immancabile principessa.

Gaskin, Terrant, Crane, Goble.

Nel Gatto con gli stivali il figlio minore si comporta, invece, come i fratelli malvagi: il suo primo pensiero è di uccidere il gatto e mangiarselo. Ovvero, vittima di un’ingiustizia, pensa di commetterne, a sua volta, un’altra, degna di un orco. Nonostante questo, anziché abbandonare il ragazzo al proprio destino come fa la volpicina nell’Uccello d’oro coi fratelli cattivi, il gatto gli offre il suo aiuto, predicendogli maggiore fortuna. Non è la riconoscenza verso il ragazzo a motivare l’aiuto del gatto, ma la necessità di salvare se stesso: l’eroe della fiaba, il figlio minore, infatti, non dà prova di alcuna virtù, al contrario si rivela un nemico da rendere inoffensivo attraverso l’astuzia.

Da questo momento, il gatto diventerà il vero protagonista della fiaba, trasformandosi da aiutante magico in figura di primo piano, facendo passare in secondo piano l’eroe, che appunto eroe non è, privo del corredo di virtù necessarie. Attraverso una catena di astuzie, soprusi e inganni il gatto riuscirà, infine, a ottenere la ricchezza e il successo per il proprio padrone: ucciderà alcuni ingenui animali e un orco vanitoso e stupido (introdotto per la prima volta proprio da Perrault nella storia), lusingherà e mentirà a un re vanesio e alla sua frivola figlia, manipolerà miserabili contadini, e fingerà di essere quello che non è: un campionario di azioni riprovevoli, molto diverse da quelle prove iniziatiche il cui superamento è tipico delle fiabe e che conducono, di solito, al lieto fine. Il lieto fine nel Gatto con gli stivali c’è, ma certo non dipende dal trionfo della virtù.

La fiaba del Gatto con gli stivali, anziché, offrire un modello di comportamento eroico e virtuoso sembra descrivere gli ingegnosi stratagemmi messi in opera da chi, in posizione subalterna e in condizioni di forte svantaggio, voglia sopravvivere e procacciarsi una maggior fortuna in una società dominata dalla sopraffazione. Si potrebbe dire che descrive una situazione canonica con maggior crudezza e da un punto di vista di maggior distacco e realismo.

Offterdinger.

La fiaba del Gatto con gli stivali prima che in Perrault si trova nelle raccolte italiane Le piacevoli notti di Straparola del 1550 (dove appare per la prima volta in assoluto con il titolo Costantino Fortunato), e in Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile del 1636. In entrambe le versioni (da cui Perrault attinge) il gatto è in realtà una gatta e priva di stivali.

La fiaba scritta da Basile, intitolata Cagliuso, dal nome del protagonista, si trova al Trattenimento quarto della quinta giornata e viene così riassunta appena dopo il titolo: «Cagliuso, per industria di una gatta lasciatagli dal padre, diventa un signore; ma, mostrandosi ingrato, gli è rinfacciata l’ingratitudine sua.» In questa fiaba, la gatta, dopo aver fatto la fortuna del suo padrone attraverso una serie di inganni e di menzogne, messa alla prova la gratitudine del suo protetto, e scoperto il suo malanimo, lo abbandona con queste parole: «Dio ti guardi da ricco impoverito e da pezzente quando è risalito.»

All’inizio della storia una breve introduzione del narratore avverte il lettore del tema della fiaba: «L’ingratitudine, Signori, è chiodo arrugginito che, ficcato nell’albero della cortesia, lo fa seccare; è chiavica rotta che spugna i fondamenti dell’affetto; è fuliggine che, cascando dentro la pignatta dell’amicizia, le toglie l’odore e il sapore: come si vede e si prova formalmente, e ne vedrete un disegno abbozzato nel racconto che vi dirò.» (traduzione di Ruggero Guarini, Adelphi 1994).

Nonostante l’illuminista Ferdinando Galliani giudicasse Lo cunto de li cunti, come scrive Ruggero Guarini nella postfazione alla raccolta, un libro «insipido, sconcio, mostruoso, nauseoso, laido, infimo, plebeo depravatissimo e perciò fatale… “cagion primaria della corruzione de’ nostri costumi”», e il cui successo era da considerarsi «una turpe macchinazione, un disegno criminale del potere» messo in opera dal governo politico e religioso per esercitare sotto le sembianze del divertimento «una potentissima influenza sull’educazione della gioventù», in verità Basile, come spiega Benedetto Croce nel saggio Giambattista Basile e l’elaborazione artistica delle fiabe popolari, era un moralista.

Soldato, gentiluomo e poeta al servizio di diverse corti con vari incarichi, Basile, «costretto ad aggirarsi nelle corti, provava continue punture e trafitture alla vista della meschina e spesso cattiva lotta per la vita che in quelle si combatteva, e che spingeva sempre avanti i più audaci nel mentire, nell’intrigare e nel mal fare. … Con questo abito di osservare e riflettere sui casi che gli occorrevano, era a poco a poco diventato un moralista, pronto a prorompere all’invettiva, a sbozzare ritratti satirici, ad ammonire e mettere in guardia; e pur nondimeno in quest’asprezza di rampogna, portava sempre in fondo al cuore l’adorazione per la bontà, per la probità, per l’ingenuo candore…».

Monumento a Perrault.

Daria Galateria, scrive che nelle fiabe di Perrault che fu anch’esso poeta e potente uomo di corte presso Luigi XIV, «ci sono spie della sapienza dei riti di corte, per esempio da parte del Gatto con gli stivali». Della sua abilità e abitudini di cortigiano è frutto l’idea, degna in effetti di un gatto con gli stivali, di pubblicare nel 1697 Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités a nome del suo terzogenito, Pierre Darmancourt, che Perrault voleva sistemare con la nipote del re di Francia, Mademoiselle, Elisabeth-Charlotte d’Orleans, a cui la raccolta è dedicata.

Tuttavia, nelle sue Fiabe, questa esperienza di cortigiano, filtrata attraverso la sua grazia di narratore il cui principale scopo è quello di incantare un pubblico blasonato, non riporta traccia di riprovazione morale, come accade in Basile, ma solo una garbata ironia su quella che potrebbe apparire un’ipocrisia inevitabile nel comportamento di un uomo di mondo.

È divertente scoprire che nell’edizione del 1966 delle Fiabe sonore di Fratelli Fabbri Editori, illustrata da Pikka e sceneggiata da Silverio Pisu, il personaggio del gatto con gli stivali è doppiato con un fortissimo accento francese e i modi di un elegante, seduttivo, suadente, maestro di cerimonie.

La medesima disinvoltura di Perrault nel trattare il tema dell’inganno, benché con le differenze determinate dal passaggio di tre secoli, si ritrova in una sconosciutissima animazione di Walt Disney, realizzata fra il 1922 e il 1923, e ispirata alla storia. In questa versione, in cui la trama è polverizzata da Disney, già interessato alla spettacolarizzazione della fiaba e per niente alla sua integrità filologica, il gatto torna a essere una gatta e il protagonista è un giovane e spavaldo eroe moderno, deciso ad avere successo a tutti i costi nella conquista di una ragazza negatagli dal padre. Come scrive Jack Zipes a proposito di questo cortometraggio animato in Chi ha paura dei Fratelli Grimm: «Di fatto la narrazione viene resa più infantile, come anche le battute al suo interno. La trama registra il più profondo desiderio edipico di ogni bambino: il figlio umilia e destabilizza il padre e fugge con l’oggetto d’amore più caro per lui, la figlia o la moglie.»

Robinson, Cruikshank.

Tornando a Basile e a Perrault, viene da pensare che il modo di leggere e interpretare una fiaba nelle sue diverse versioni, da Galliani fino alla signora di Zurigo, possa dipendere, oltre che dalla conoscenza dell’opera di chi la scrisse e dal contesto in cui questa prese forma, soprattutto dal punto di vista e dalla sottigliezza di visione del singolo lettore.

Paradossale è che, entrambe le versioni, quella di Perrault, dotata di una morale ‘positiva’, e quella di Basile, dotata di una morale severa, tesa a mettere in guardia il lettore dalle insidie del mondo, – ovvero da una parte l’elogio dell’intraprendenza, dall’altra la condanna dell’ingratitudine –, possano essere ritenute ugualmente diseducative. Come se la fiaba, da una parte, avesse in sé degli argomenti così forti da prevalere sulle intenzioni ultime degli autori, come se il suo DNA avesse una tale forza da sopravanzare qualsiasi tentativo di renderla emblema, allegoria, esempio (cosa segnalata, con un certo umorismo, dalla morale aggiunta da Collodi alla fiaba di Perrault). E, dall’altra, come se la prima e imperdonabile ‘colpa’ della fosse quella di mostrare il lato oscuro della vita e quello meno presentabile degli esseri umani, scambiato come adesione dell’autore a una morale diseducativa e non come racconto veritiero della realtà dell’esistenza.

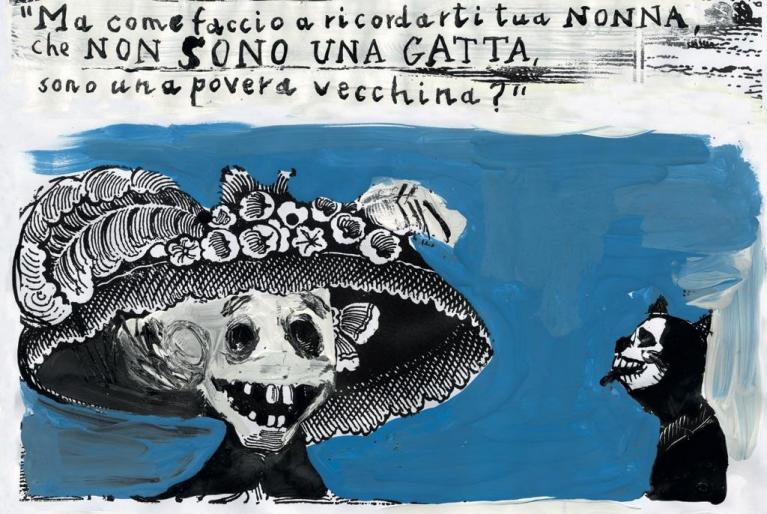

Di questa evidenza della forza incoercibile che dorme nel nucleo di ogni fiaba, il frutto più recente è Favola del gattino che voleva diventare il gatto con gli stivali, scritta da Ugo Cornia e illustrata da Gianluigi Toccafondo, edita da Galleria Civica di Modena nel 2017. In questa storia il ruolo di primo piano assunto dal gatto è talmente decisivo da cancellare la presenza stessa del figlio del mugnaio e delle sue mire di arricchimento.

Un gattino “che aveva letto troppe favole”, così comincia il racconto, ammaliato dalla storia del gatto con gli stivali scappa di casa e cerca di comprarsi un paio di stivali. Disponendo solo del denaro per un paio di ciabatte di gomma, rifiuta di comprarle per non passare alla storia come ‘gattino con le ciabatte di gomma’. Così si mette alla ricerca dei duecento euro necessari per acquistare gli stivali. Incontrata una vecchietta, le nega la carità e questa si vendica provocandogli una ferita maleodorante a una zampa. In seguito, la vecchietta per guarirlo gli chiede in cambio favori sessuali. Grazie a questi rapporti la vecchietta ringiovanisce, rivelando alla fine di essere una principessa trasformata in vecchia da un sortilegio (qui torna il tema presente in Straparola della fata trasformata in gatta). In chiusura, il gatto gigolò riceverà in dono dalla sua bella i costosi stivali tanto desiderati.

Questa versione ‘esplosa’ della fiaba porta a galla la sua natura potentemente trasgressiva. In essa tornano, rimescolati, tutti gli elementi narrativi delle antiche versioni: l’ingratitudine, l’intraprendenza, l’inganno, la tirchieria, l’avidità, la stupidità, la seduzione, l’ipocrisia, la grettezza, la furbizia, gli incantesimi e, naturalmente, gli stivali, dettaglio vestimentario magistrale introdotto dall’abilità narrativa di Perrault (già geniale sarto della mantellina rossa di Cappuccetto), e reso dalla cupa e sarcastica maestria di Toccafondo irrinunciabile accessorio di un moschettiere libertino quale è effettivamente il gatto.

Toccafondo.

Nella epistola dedicatoria firmata Pierre Darmencorut, falso autore delle Fiabe, Perrault, scrive una grande verità a proposito della lettura, che, sotto forma di elogio a Mademoiselle, mette in guardia tutti i lettori della raccolta a proposito delle abilità necessarie per comprendere una storia e i suoi possibili sensi e sottintesi: «Mademoiselle, non parrà strano che un fanciullo si sia divertito a comporre i racconti di questa raccolta, sorprenderà invece che egli abbia avuto l’ardire di presentarveli. Tuttavia, Mademoiselle, per quanta discrepanza vi sia tra i lumi del vostro intelletto e la semplicità dei racconti, se questi ultimi verranno esaminati con attenzione, si vedrà che io non sono così riprovevole come inizialmente poteva sembrare. Tutti i racconti racchiudono una morale ricca di buon senso, che si svela in misura diversa a seconda delle capacità di penetrazione di chi legge; d’altro canto, poiché nulla rivela meglio la grandezza di una mente quanto la capacità di elevarsi verso le cose più eccelse e allo stesso tempo abbassarsi fino alle più infime, nessuno si meraviglierà che la stessa Principessa a cui natura ed educazione hanno reso familiare quanto di più elevato, non disdegni gradire simili inezie.»

Cartolina, Imagerie.

Perrault, che agli occhi di Mademoiselle presenta e scredita i propri racconti come ‘privi di logica’, inezie adatte alle famiglie più umili, ai bambini e al popolo, compie un’operazione che suggerisce una segreta consapevolezza della potenza delle fiabe, del nucleo resistente e inalterabile che le abita, rendendole irriducibili all’uso che si pensa di farne, anche nelle loro versioni più galanti e salottiere: la vicenda del gatto con gli stivali lo dimostra.

In Non ditelo ai grandi (Mondadori 1993), la scrittrice Alison Lurie nota come, nonostante tutte le manipolazioni, alterazioni, edulcorazioni, contraffazioni dei curatori di raccolte di fiabe, il racconto fiabesco popolare serbi in sé, appena mascherato, il proprio significato “pericoloso”, quello che mette in luce come, all’interno di ognuno di noi e nel contesto familiare e sociale, convivano accanto alla faccia presentabile e virtuosa, sentimenti ostili, malvagità, persecuzioni, violenze, emozioni conflittuali, motivazioni meschine, azioni riprovevoli, crudeltà, efferatezze e ingiustizie di ogni sorta.

Riflessione che si ritrova nelle parole introduttive di Jack Zipes al saggio citato: ben lungi dall’essere solo svago e divertimento, le fiabe continuano a tutt’oggi a porsi, «a un livello ben più profondo, come alternativa sovversiva a un mondo che ha perso il suo contatto con l’umanità». Aspetto che rende comprensibile la preoccupazione da parte degli autori di ogni tempo di rassicurare il pubblico e il potere, presentando le fiabe come innocue e sciocche, prive di importanza, adatte ai piccoli e agli ignoranti.

Di questa “cautela” ha avuto bisogno il pubblico del passato – quello dei cortigiani, quello dei borghesi tedeschi di metà Ottocento, quello della piccola borghesia di Collodi –, e ne abbiamo necessità noi, il pubblico moderno definito da Guarini, nella sua postfazione a Basile, “anelante all’istruzione e al conforto”, in verità, terrorizzato dalle fiabe, da quell’“eterna storia del terrore delle fiabe”, di cui Roberto Calasso scrive che «non è nulla di diverso dal terrore che è il primo fra tutti: il terrore del mondo, il terrore di fronte alla sua muta, ingannevole, sopraffacente enigmaticità. Terrore di fronte a questo luogo della metamorfosi perenne, dell’epifania, che include innanzitutto la nostra mente, dove assistiamo senza tregua alla ridda dei simulacri.»