Speciale

Paesi e città. Rimini

Quando si scende alla stazione di Rimini, la prima cosa che si avverte è l’odore del mare. È un’esperienza che si rinnova a ogni ritorno a casa e diventa irrinunciabile, anticipata dal passaggio del treno sopra il canale del Marecchia, dove l’acqua salsa è lo specchio su cui banchettano gli uccelli di passo e dormono i bilancioni, che da tempo hanno smesso di pescare anguille, cefali, schille e acquadelle.

In effetti, Rimini è un oggetto sentimentale. Azzardo: per gli italiani, Rimini ha rappresentato per un lungo periodo un punto di fuga coincidente con la liberazione delle vacanze e con l’accesso a un mondo fatto di divertimento, di ospitalità popolare, di un carattere locale nel quale ritrovare alcuni dei tratti più amati dell’italianità, prima della retorica dello storytelling delle eccellenze: il riminese e il suo “genius loci”, con la peculiare follia, l’irresistibile cadenza, l’universale capacità di risultare simpatico e seduttore, la vocazione all’accoglienza e così via.

Più che una meta di vacanza, Rimini è stata quindi una condizione, uno “state of mind”. Complice il cinema e l’industria del turismo, si è imposta nell’immaginario collettivo grazie anche a una tradizione di turisti tedeschi, inglesi, svedesi e più di recente russi, che per decenni hanno movimentato giorni e notti della Riviera, contribuendo alla costruzione di una mitologia balneare. La riviera come antitesi della Versilia borghese e letteraria, lontana dalla Liguria meta di intellettuali e industriali lombardi, dalla costa laziale con le sue isole o dalla snobissima Capri. Ci è voluto Tondelli (e Arbasino) per riscattare la costa Adriatica, bilanciando un po’ il peso dei tirrenici Moravia, Calvino, Caproni, Malaparte.

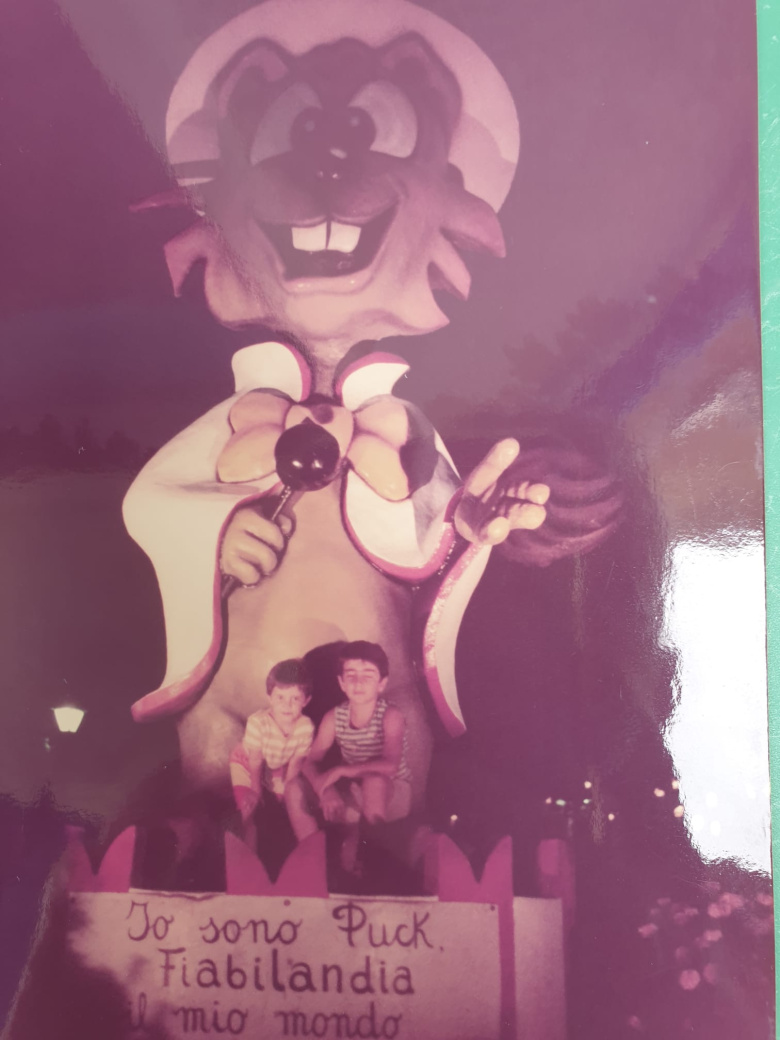

Da Milano, negli anni ‘80, mio padre e mia madre caricavano l’auto e si partiva di notte, in una di quelle “partenze intelligenti” verso la meta delle vacanze agostane. Viaggi in cui i bambini dormivano sdraiati sul sedile posteriore e i genitori fumavano con i finestrini abbassati. Rimini era le sale giochi, il mare “facile”, piadina e passeggiate dopo cena per il gelato, alberghi a conduzione familiare, Fiabilandia e l’Italia in Miniatura. E ovviamente il liscio, la musica della tradizione popolare che alla me bambina provocava un insostenibile imbarazzo vicario e che oggi è candidata a entrare nel patrimonio immateriale dell’Unesco.

Archiviata la cartolina e superata l’infanzia, da Milano la mia generazione ha guardato altrove, verso l’Europa e oltre, ubriacandosi di viaggi low cost e mete sempre più lontane. Ma un’altra Rimini si è rapidamente costruita nel mio orizzonte, la mecca del clubbing più audace e scena di una vera controcultura. L'esperimento dei nomadi cyberpunk del villaggio di Mutonia, i templi della disco disseminati lungo la spina dorsale dell’Adriatico – Paradiso, Velvet, Cocoricò, Pascià, Prince, Villa delle Rose –, le più importanti compagnie di teatro sperimentale con Santarcangelo dei Teatri. Tutto si poteva, tutto si teneva, Rimini come Londra o Berlino.

Nel tempo, ho appreso che la Rimini turistica non coincide con quella vissuta da un residente, se non in piccola parte. Un’evidenza chiara soprattutto in estate, quando la parte della Marina si affolla fino all’inverosimile, lasciando respirare il resto della città. Una evidenza che spesso sfugge a chi non vive qui e che immagina Rimini essenzialmente come un lungomare caotico e iper turistico.

Nelle mie passeggiate, mi muovo da INA Casa, il quartiere popolare nato dall’ambizioso progetto di edilizia sociale voluto da Amintore Fanfani, avviato nel 1949, verso il mare. Qui a Rimini ne esistono ben due testimonianze. La cosiddetta Unità residenziale INA - Casa Marecchia, dove vivo, è situata in un quartiere che mantiene un tessuto sociale reale: la sartoria cinese convive con la tabaccheria, l’edicola di fianco alle pompe funebri per animali e la pizzeria di quartiere con l’estetista, la parrocchia e il meccanico. Anziani e famiglie, e se non fosse che di affitti c’è una tragica penuria, ci sarebbero anche i giovani.

Attraverso il parco del Marecchia, vecchio invaso del fiume (la cui storia meriterebbe da sola un lungo racconto) che ha attenuato i danni dell’alluvione del 2023, si raggiunge la Piazza sull’Acqua, scelta come casa da una famiglia di oche egiziane diventate ben presto mascotte cittadine, confermando la vocazione riminese all’accoglienza, anche interspecie. Una vocazione incarnata anche dalla presenza del Grattacielo, l’unico della città. L’edificio – ben visibile dalla Piazza sull’Acqua – potrebbe apparire come una svirgolatura urbanistica, ma come racconta il documentario Cinema Grattacielo di Marco Bertozzi e come ben sanno gli autoctoni, l’edificio rappresenta un esempio riuscito di convivenza, un laboratorio sociale dove classi, etnie e biografie del tutto eterogenee si mescolano, e le cui feste sono passate alla storia.

La Piazza sull’Acqua offre soprattutto una prospettiva ideale sul Ponte di Tiberio, che con i suoi cinque archi segna il punto d’origine della via consolare Emilia, mentre la più antica Flaminia si chiude all’estremo opposto, presso l’Arco di Augusto. La civitas era allora un insediamento latino chiamato Ariminum, territorio strategico sottratto ai Galli Senoni che univa nord e sud, dove Giulio Cesare avrebbe pronunciato l’irrevocabile “Alea iacta est” della celebre traversata e da cui sarebbe discesa la vexata quaestio: ma quale Rubicone? Un po’ per campanilismo, un po’ per dispute tra storici, qui ognuno si è attribuito la paternità delle acque del pomerio romano, e il Rubicone a volte è a Cesena, a volte è il fiume Uso, qualcuno lo vuole a Savignano e così via.

Tornando alla flânerie, attraversando Borgo San Giuliano, il suburbio dei pescatori, ci si allunga costeggiando la via dei Bastioni Settentrionali e il porto canale che conduce al faro. Sedersi sulla panchina ai suoi piedi, osservando le barche in rimessa sugli argani del cantiere è un impagabile modo di perdere tempo. Da lì, dirigendosi verso la punta del Molo di Levante, ci si può fermare a bere un caffè. Per me è un’abitudine soprattutto d’inverno, quando “il mare è una riga lunga e blu”, come scriveva Tonino Guerra, e la sinfonia di grigi della spiaggia e della nebbia, che nasconde le cose lontane, si dispiega. Allora si fa palpabile quell’anima dolente che Valerio Zurlini ha fotografato in La prima notte di quiete, film del 1972, ma che si ritrova anche in Rimini di Ulrich Seidl, del 2022, la stessa di certi scatti di Marco Pesaresi, talento scomparso troppo presto, che assomma tutti i mari d’inverno che il pensiero non considera. Saranno le mie origini lombarde, ma la Rimini più incantevole rimane per me l’estrema propaggine padana, il finis terrae ventoso della pianura alluvionale che si libera nell’alto Adriatico, un mare ricco percorso da pirati e da pescatori, tutto rivolto a Oriente e a Venezia.

Dalla grande ruota panoramica che ogni inverno scompare, per segnare con la sua esuberanza circolare il ritorno della stagione del divertimento, si procede quindi verso il Grand Hotel. Nessuno resiste a sbirciare attraverso il cancello liberty che si apre sul giardino impeccabile. Nel luogo più felliniano della città, gli arredi sono rimasti intatti. Però, a dirla tutta, lo spirito del riminese più celebre di sempre si avverte di più in certi angoletti dimessi, quando soffiano i refoli di garbino, o in piazza dei Teatini, dove gli aneddoti vogliono che il Maestro fosse solito recarsi in piena notte per passeggiare senza essere disturbato, immagino ora in compagnia del signor G. Mastorna, a cui forse chiede di farsi raccontare i suoi sogni, come faceva con i più cari amici nelle sue telefonate mattutine; oppure, sedendosi sulle poltrone del cinema Fulgor, restaurato secondo il progetto di Dante Ferretti che lo ha restituito alla città nella veste immaginata dal regista, tutto ori, velluti rossi e broccati.

Risalendo dalla Fontana dei Quattro Cavalli verso viale Principe Amedeo, strada di pregevoli villini sopravvissuti allo scempio edilizio, si può arrivare alla Domus del Chirurgo in Piazza Luigi Ferrari, vestigia dell’abitazione del medico Eutyches datata II secolo d.C. con annessa taberna medica, e il Museo della Città, dove tornare periodicamente per i dipinti della scuola riminese, per il Cagnacci, il Censi e la Pietà del Bellini. Da qui, rimanendo in tema d’arte, è doveroso fare tappa alla Biblioteca Gambalunga e prendersi una pausa di lettura nel cortile, non potendo fermarsi nelle sale seicentesche che possono essere visitate solo su appuntamento. Due passi ancora e si sbuca poi dinanzi alla meraviglia del Tempio Malatestiano, scrigno neoplatonico che biancheggia sul mercato cittadino e il suo teatro mondano. “Tempio nietzscheano” secondo il viaggiatore Aldous Huxley, tavola n. 32 dell’Atlante Mnemosyne di Aby Warburg, di giorno un rifugio in cui ritrovarsi, dimentichi per un attimo degli smartphone e delle incombenze, di notte un vascello fantasma i cui sarcofagi, posti lungo tutto il perimetro esterno, mi aspetto si aprano scricchiolando, per liberare un consesso di scheletri tornati da invel a raccontare storie dimenticate.

Non di rado, entro al tempio per fare una visita al Crocifisso di Giotto come per andare a trovare un amico. Alzo la testa verso la volta, percorro la navata avanti e indietro, se capito all’ora giusta ascolto l’omelia del prete. Poi, già che ci sono, saluto quel “great dead man named Sigismundo Malatesta” (così scrisse Hemingway nella cartolina che inviò a Ezra Pound dal suo breve tour italiano datato 1927, scorrazzando in auto insieme all’amico Guy Hickock), raffigurato in ginocchio nell’affresco di Piero della Francesca a destra dell’altare, che fece trasformare l’esterno della chiesa di San Francesco nel capolavoro rinascimentale incompiuto di Leon Battista Alberti, l’esoterista e condottiero, uomo di lettere e avversario di Federico da Montefeltro, che infine pagò la sua ambizione con la scomunica da parte di Papa Pio II.

Volendo tornare alle cose terrene, proprio alle spalle della chiesa c’è il mercato coperto, dove comprare dai banchi dei pescatori sardoncini, pescetti di paranza e “poveracce”, le vongole che un tempo accompagnavano la polenta e, oggi, i più ricchi passatelli. Ci si può dirigere poi verso il decumano di Rimini, ovvero quel Corso d’Augusto che unisce in un unico asse il Ponte di Tiberio all’Arco d’Augusto, e si incrocia Piazza Tre Martiri, che prende il nome dai tre ragazzi partigiani uccisi nell’agosto del 1944 dalle milizie fasciste che ne esposero i corpi come pubblico ammonimento. Qui, nella città liberata dalle truppe greche e neozelandesi, la più bombardata d’Italia, quasi capolinea della Linea Gotica, la memoria partigiana è stata a lungo materia viva, e se Mussolini che villeggiava a Riccione ha donato una statua di Giulio Cesare la cui copia è ancora collocata proprio in questa piazza, la Resistenza ha dato non solo i nomi alla toponomastica cittadina ma ha costituito un collante su cui si è ricostituita l’identità civile negli anni del dopoguerra.

Scendendo da via Garibaldi e svoltando per via Malatesta si può raggiungere la Chiesa di Sant’Agostino che conserva un mirabile ciclo di affreschi della scuola giottesca emersi dopo il terremoto dell’estate del 1916 (vicenda pittorica densa ma che si chiude in appena mezzo secolo a causa della peste del 1348), da cui proviene anche l’imponente Timpano del Giudizio Universale oggi conservato presso le Sale del Museo della Città; oppure passare della settecentesca Pescheria Vecchia, dove i fiorai usano ancora gli antichi banchi in pietra e la sera i ragazzi si accalcano fino a tarda ora a bere e, mi pare, a baciarsi troppo poco. Infine, ci si può sedere sulle scale del duecentesco Palazzo dell’Arengo, nella nodale Piazza Cavour, per riposare un po’, o arrivare a Castel Sismondo, sotto le cui poderose mura i bambini si rincorrono dentro e fuori gli specchi d’acqua che rievocano le nebbie di Amarcord.

Pur vivendola, posso dire che Rimini rimane per me essenzialmente una città fantastica, di cui mi commuovono le ombre e i sedimenti, l’archeologia e le proiezioni, i sotterranei e le zone di risulta. E la sua ribalderia e dolcezza, che ritrovo nei treni di onde e nelle colline che la abbracciano, nell’entroterra verso la Toscana e le Marche: già un’altra storia, un’altra luce.

Borghi, paesi, cittadine, città, mari, fiumi, valli, monti, luoghi conservati o distrutti, disastrati e ricostruiti, abbandonati e ripopolati: le mille e una Italia della geografia e della storia, delle tradizioni e del cambiamento raccontate dai lettori e dai collaboratori di doppiozero.