Se il cardellino diventa un tacchino

Italo Calvino, nelle sue Lezioni Americane (Garzanti 1988) ci indicava nel 1985 sei valori per il nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza. Il nuovo millennio è cominciato da quattordici anni e quindi si può cominciare a vedere se ha portato, nella propria bombaiola bisaccia, qualcuna di questa virtù.

I miei sono poco più che malumori ma se una cosa mi sembra di rilevare, sotto molteplici versioni, è una generale ridondanza, petulante e fine a se stessa, che nulla ha a che fare con la ridondanza di cui pure Calvino parla, quella delle fiabe raccontate ai bambini, quella della triplicazione delle prove in Propp, quella dei ritmi ciclici dell’etnoletteratura. Il nuovo millennio sembra aver portato con sé una ridondanza che è più dell’ordine dell’ottimizzazione (e già la parola è brutta) della buona trovata, dello sfruttamento intensivo dell’occasione espressiva, dell’estensione della performance oltre i ragionevoli limiti, nell’ottica di spremerne il succo dell’idea creativa fino all’ultima esasperata torsione della vinaccia e se possibile finanche del raspo. E così un programma televisivo gradito al pubblico invece di durare un’ora ne dura tre; un romanzo invece di constare di due-trecento pagine, si allunga a novecento; una buona canzone, con un ritornello ben trovato, lo ripete per dieci-quindici volte; una bella faccia al cinema viene sbattuta in primo piano per un numero incalcolabile di inquadrature; una serie che piace si allunga di stagione in stagione finché i suoi personaggi diventano mostri, gli attori odiano gli sceneggiatori e si rischia la carneficina sullo schermo e fuori. La nostra epoca, pur essendo definita delle “forme brevi” (cfr. Isabella Pezzini, a cura, Trailer, spot, clip, siti, banner, Meltemi 2002), paradossalmente sembra aver gettato a mare già due dei memos calviniani, quello della leggerezza ma soprattutto quello della rapidità.

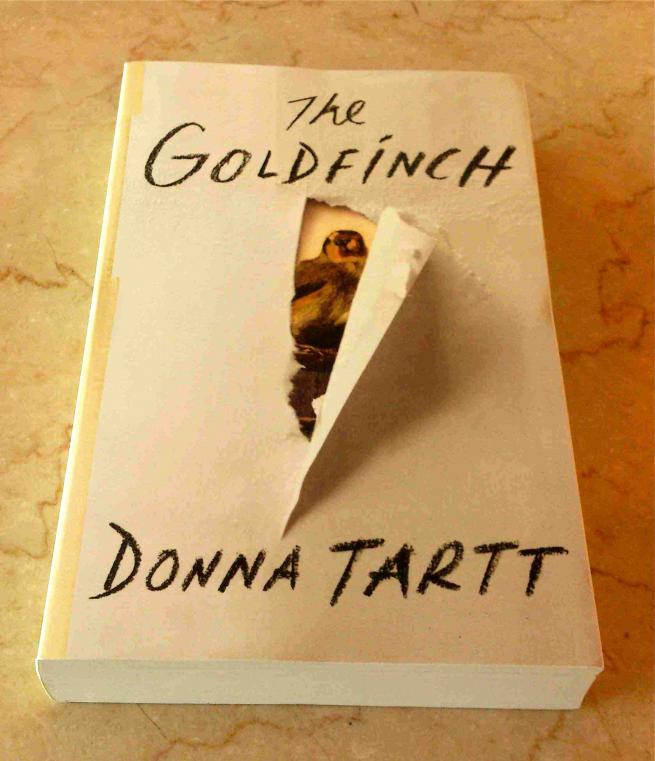

Tuttavia, per non mettere troppa carne al fuoco, mi soffermerò su quello che vorrei definire il descrittivismo inesausto di alcuni romanzi contemporanei. Sono appena guarita dalle piaghe da decubito che mi sono procurata leggendo al mare, quest’estate, Il Cardellino di Donna Tartt (The Goldfinch, 2013). Mentre i miei compagni di vacanza veleggiavano leggeri verso gli ombrelloni con le loro creme solari e i costumi di ricambio, io ho trascinato per almeno una settimana una borsa da spiaggia in cui mi sembrava di aver infilato un’anguria. In realtà si trattava appunto del voluminoso libro (892 pagine nell’edizione italiana Rizzoli), vincitore del premio Pulitzer, che ho fantasticato più volte di sezionare con un taglierino per portarne con me solo la parte che stavo leggendo. Non ho nessuna pregiudiziale contro le opere lunghe, intendiamoci. Ma ci deve essere una ragione seria perché lo siano. Come riporta il semiotico Jurij Lotman (La struttura del testo poetico, Mursia 1972), Lev Toltstoj, interrogato sul significato di Anna Karenina, rispondeva: per dirvi che cosa ho voluto dire con questo romanzo, dovrei ripetervi Anna Karenina parola per parola, senza cambiare nemmeno una virgola. Gli fa eco Calvino quando, proprio nel capitolo dedicato alla rapidità delle sue Lezioni, dice: “Come per il poeta in versi così per lo scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire paziente ricerca del ‘mot just’, della frase in cui ogni parola è insostituibile, dell’accostamento di suoni e di concetti più efficace e più denso di significato. Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia; in entrambi i casi è ricerca d’un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile” (pp. 47-48).

Calvino chiama in aiuto anche il Leopardi dello Zibaldone (3 novembre 1921) quando dice “La rapidità e la concisione dello stile piace perché presenta all’anima una folla di idee simultanee, così rapidamente succedentisi, che paiono simultanee, e fanno ondeggiar l’anima in una tale abbondanza di pensieri, o di immagini e sensazioni spirituali, ch’ella o non è capace di abbracciarle tutte, e pienamente ciascuna, o non ha tempo di restare in ozio, e priva di sensazioni. La forza dello stile poetico, che in gran parte è tutt’uno con la rapidità, non è piacevole per altro che per questi effetti, e non consiste in altro”.

Insomma, il concetto è sufficientemente chiaro. Ciò a cui si assiste invece sempre più di sovente è un escamotage letterario che definirò, a mia volta per amore di brevitas, “taccuinomania”. Quando si leggono certi romanzi si ha la netta sensazione che lo scrittore passi la vita a girare con un block notes in tasca annotando minuziosamente tutto quello che vede (o descrivendolo oralmente in un piccolo registratore, il che non lo renderebbe più bizzarro e stupefacente dei tanti parlatori compulsivi con auricolare che vagano per le strade delle nostre città). A questo proposito il critico americano James Wood aveva parlato di “realismo isterico” (James Wood, “La piccolezza del 'Grande Romanzo': umano, tutto troppo inumano”, The New Republic, luglio 2000 ). Il gioco è piuttosto facile, chiunque sappia usare un italiano scritto appena standard, può fare facilmente la prova: si trova nella sala d’aspetto di un medico? Prenda nota di tutto quello che vede, dalla crepa sulla tappezzeria bisunta a righe giallo paglierino, allo scricchiolio delle vecchie sedie recuperate da un bar fallito. Mettiamoci poi una a una le riviste barricate 24 mesi nella stanzetta per diventare un vero ricettacolo di batteri e virus di ogni genere; e magari, per finire, quel tocco olfattivo dell’arbre magique appoggiato sul davanzale della finestra, “per purificare l’aria”, sempre che si possa definire “aria” quella che il serramento di alluminio anodizzato non lascia passare dalla finestra a bocca di lupo. Ecco, ho descritto chiaramente (a memoria) una sala d’aspetto che conosco. Ma ho già sbagliato, perché ci ho messo del mio. Troppo interpretativo, troppo personale. No, il taccuinomaniaco vuole restituire la nuda realtà, non deve esserci nessun residuo di soggettività, deve rendere sulla pagina quello che Cézanne si diceva capace di rendere sulla tela da una frase di Balzac: “Nella tavola coperta da una tovaglia candida, erano posati i piatti e le posate, sormontati da panini dorati.” Ecco, diceva il pittore: fino alla tovaglia, ai piatti e alle posate ci sono, li posso dipingere.

Quello che non posso dipingere è quel “sormontati da panini dorati” perché lì lo scrittore introduce un sentimento proprio del vedere (celebre episodio riportato da Merleau-Ponty nel suo L’occhio e lo spirito, 1964). E non può che essere così: nell’incantevole documentario di Wim Wenders su Sebastiao Salgado (con Juliano Ribeiro Salgado, Il sale della terra, 2014), il celebre fotografo siede davanti alle montagne del suo luogo natìo e dice più o meno: “ogni fotografo che si ponga esattamente davanti a questa veduta ne farà un ritratto diverso, la riprenderà secondo certe angolazioni, esaltando certi particolari di luce, approdando a una composizione che esprime il suo specifico punto di vista su questo panorama”. E si parla di fotografia, quindi dell’arte che ingenuamente si crede la più vicina al reale, vera e propria traccia di ciò che è stato (Roland Barthes, La camera chiara, 1980). Quando si traspone questa pretesa ingenua alla scrittura, che è per ovvie ragioni il modo più mediato di rendere l’esperienza sensoriale, si ricorre alla zavorra del descrittivismo inesausto nella speranza che proprio la zavorra inespressiva, impersonale e insensata dei particolari possa rendere quell’insistenza della cosa a essere là (l’espressione è ancora di Barthes, L’effetto di reale, 1968). Quello che questi scrittori dovrebbero spiegare è perché sia tanto importante per loro produrre, se mai ci riescono, questo effetto di reale.

Le ipotesi, almeno quelle che ho trovato io, sono tre (più una quarta, di cui però dirò in seguito): 1) La più venale: sono pagati a riga, come Eugène Sue quando pubblicava a puntate i suoi feuilleton sui giornalacci popolari di Parigi. 2) La seconda ipotesi prevede un certo compiacimento virtuosistico nel descrivere ambienti e situazioni. Ci sono autori, e lo raccontano loro stessi, come Pamuk e Eco, che studiano per anni le piante dei luoghi dove ambienteranno i loro romanzi e non tollererebbero la benché minima incongruenza su nomi di vie, percorsi dei protagonisti, anacronismi, ecc. Il mondo narrato deve avere una sua consistenza filologica, referenziale, pena una caduta di credibilità dell’opera.

Questi autori sanno benissimo che in un’opera di finzione esiste un patto di sospensione della credenza fra autore e lettore ma insistono ugualmente, in virtù di un’estetica dell’esattezza, sul fatto che i loro mondi devono essere coerenti e rispettosi del referente storicamente inteso (si noti la somiglianza con altri memos di Calvino). Ma questa estetica dell’esattezza e della coerenza richiede anche una pertinenza delle descrizioni, che devono essere al servizio della storia e non un trovarobato di dettagli. Eco, nel suo Vertigine della lista (Bompiani 2009) dice che anche laddove si esageri coi dettagli deve trattarsi di un “eccesso coerente”. Questo mi sembra anche il caso di un autore come Michael Cunningham che confessa di girare sempre con il taccuino in mano ma nelle cui opere raramente si ha un’impressione di gratuità delle descrizioni. Infine, la terza ipotesi, quella più temibile e gravida di conseguenze culturali: solo ciò che è “reale” (o che sembri tale) merita di essere raccontato. Questa posizione è quella di chi pensa che una (presunta) resa della realtà sia un valore di per sé. Non entrerò qui nel merito della complessa discussione che da qualche anno imperversa sul rapporto fra realtà e letteratura (fra i più interessanti e recenti contributi, cfr. Raffaele Donnarumma, Ipermodernità, Il Mulino 2014).

Da parte mia, senza avere l’ambizione di arrivare a definizioni generali, ed espungendo totalmente la problematica del referente extralinguistico, cerco di riflettere su alcuni usi della descrizione. Come si è visto nel caso della sala d’aspetto del medico, produrre un effetto di realtà è il gioco più facile del mondo. Chiunque può aderire a una taccuinomania della domenica e mettere insieme interi faldoni descrittivi che può vendere agli scrittori realisti come altrettanti ready made. Potrebbe anche questa essere un’idea in un’epoca di disoccupazione giovanile e intellettuale: lo scrittore va in un’apposita sezione di e-bay e chiede, ad esempio: “Chi ha una buona descrizione di fontana, con piccioni, alberi, piastrelle e tutto il resto? Minimo quattro capoversi, please.”.

Bisogna notare che esiste anche una tendenza contraria a quella del descrittivismo inesausto, quella che potremmo chiamare “l’effetto saracinesca” quale troviamo per esempio nel minimalismo di Raymond Carver il quale, in un racconto peraltro intitolato “Riuscivo a vedere ogni minimo dettaglio”, così fa concludere la protagonista: “ Ho pensato un attimo al mondo fuori della mia casa e poi non ho pensato più a niente tranne il fatto che era meglio che mi sbrigavo ad addormentarmi” (Di che che cosa parliamo quando parliamo d'amore, minimun fax 2001, p. 37). Per non parlare di Emmanuel Carrère che, pur raccontando la storia vera del poeta e attivista politico Limonov (pubblicata in italiano, con titolo omonimo, nel 2012 da Adelphi), ammette una scarsa inclinazione per le descrizioni: “Il modo migliore per descrivere il party dei Liberman sarebbe raccontarlo come il ballo al castello di Vaubyessard in Madame Bovary, senza tralasciare un cucchiaino, né una fonte di luce. Vorrei saperlo fare, ma non ne sono capace” (p. 110). Sembra di ritrovarsi nei paesaggi disadorni e significativi nella loro mancanza di significatività di fotografi come Stephen Shore o Lewis Baltz che puntano l’obiettivo su saracinesche chiuse, pompe di benzina dismesse, finestre sgangherate.

Ma torniamo all’ultimo, corposo romanzo di Donna Tartt e chiediamoci, dopo tale ampio preambolo: cosa ne è del Cardellino se lo gonfio come un tacchino? Ecco una descrizione, veramente a caso, della Tartt:

“Scesi a Washington Square e vagai per trequarti d’ora in cerca dell’edificio. Perdersi nello schema inaffidabile del Village (isolati triangolari, strade senza uscita che svoltavano ad angolazioni assurde) non era difficile, e per tre volte fui costretto a fermarmi per chiedere indicazioni: da un giornalaio che vendeva pipe per l’erba e riviste gay, in una panetteria affollata con della musica sparata a tutto volume, a una ragazza in canottiera e salopette bianche armata di secchio e lavavetri che si dava da fare sulla vetrina di una libreria.

Quando finalmente scovai la Decima Strada Ovest, deserta, la percorsi seguendo la numerazione dei civici. Mi trovavo in una parte della strada dall’aspetto un po’ trascurato e in linea di massima residenziale. Un gruppetto di piccioni mi camminava davanti sul marciapiede bagnato, in fila per tre, come piccoli pedoni molesti. Non tutti i numeri erano ben visibili, e cominciavo a domandarmi se avessi sbagliato indirizzo e non fosse il caso di tornare indietro quando mi sorpresi a fissare le parole Hobart e Blackwell dipinte in un armonico arco rétro sulla vetrina di un negozio. Oltre i vetri sporchi c’erano staffordshire terrier e gatti di maiolica, cristalli impolverati, argenti ossidati, sedie passate di moda e vecchi divanetti tappezzati di broccato giallastro, un’elaborata gabbietta per uccellini blu cobalto, obelischi in miniatura in cima a un tavolo con un’unica gamba centrale e il piano di alabastro […]” (pp. 145-146)

Mi si obietterà: in qualunque opera letteraria, anche nei capolavori, si possono trovare descrizioni come queste. E infatti nel già citato libro di Eco sulle liste vengono riportati esempi straordinari tratti da Shakespeare, Twain, Mann, Poe, Dickens, Proust, Hugo, Perec e dallo stesso Calvino. Ma se le descrizioni occupano il settanta per cento di un libro di novecento pagine, allora si tratta ancora di un “eccesso coerente”?

Perché per novecento pagine la storia deve essere raccontata come in un estenuante ralenti dove non ci viene taciuto niente, né la cucitura sdrucita di una camicia, né chi passa di lì per caso in quel momento, né lo starnuto del gatto del vicino? Allora sorge un’ulteriore ipotesi, oltre alle tre già esposte, e cioè che queste opere si ispirino, forse inconsciamente, a un’estetica seriale e adottino di fatto il grado di dettaglio di chi ha a disposizione centinaia di puntate per raccontare una storia. Forse Il cardellino di Donna Tartt va letto quanto meno come un Tv Movie in quindici puntate, dove ha senso che il protagonista vaghi per Amsterdam per trenta pagine prima di risolversi a fare la cosa che abbiamo capito fin dall’inizio che è andato a fare lì; o si faccia di droghe e di alcool perdendo coscienza e vomitando per decine e decine di pagine; o abbia un febbrone da cavallo che lo tiene chiuso per venti pagine in una camera d’albergo. Sono puntate, e le puntate, si sa, devono tirarla per le lunghe, perché tanto lo spettatore è fidelizzato alla storia e al personaggio e quindi chiede soprattutto una cosa: che duri, che dopo un episodio ce ne sia un altro, con uno sviluppo verticale, cioè inerente all’episodio, che è più importante dello sviluppo orizzontale, cioè generale, della storia (cfr. Pozzato, Grignaffini, a cura, Mondi seriali, RTI, 2008).

Ben altra attitudine troviamo in un romanzo scritto alla metà degli anni Sessanta ma arrivato solo negli ultimi anni alla grande notorietà: Stoner, di John Williams, in cui storia e psicologia dei personaggi ricavano una loro impressionante verosimiglianza proprio dall’arsura descrittiva e narrativa. In una delle rare descrizioni, leggiamo:

“D’istinto spense la lampada sulla scrivania e si sedette nella calda oscurità dell’ufficio. L’aria fredda gli riempì i polmoni e si protese verso la finestra aperta. Ascoltò il silenzio di quella notte d’inverno e in qualche modo gli parve di sentire i suoni che venivano assorbiti dal delicato intrico cellulare della neve. Nulla si muoveva sopra quel bianco. Era una scena della morte che sembrava attrarlo a sé, risucchiando la sua coscienza nello stesso modo in cui aspirava i suoni dall’aria, seppellendola sotto quel candore gelido e soffice. Si sentì tirare verso quel bianco che si stendeva a perdita d’occhio e che era parte dell’oscurità da cui risplendeva, e da quel cielo chiaro e senza nubi, che non aveva altezza né profondità. Per un istante gli parve di uscire dal suo corpo che sedeva immobile davanti alla finestra. Mentre si sentiva scivolare via, tutto – la distesa bianca, gli alberi, le alte colonne, la notte, le stelle lontane – gli sembrava incredibilmente piccolo e remoto, come se svanisse a poco a poco nel nulla. Poi, dietro di lui, udì il clangore di un termosifone. Si mosse e la scena tornò a essere quella di prima. Con sollievo, e con una certa riluttanza, riaccese la lampada della scrivania.” (Stoner, 1965; I edizione Fazi editore 2012, pp. 208-209)

Ci vorrebbero molte pagine per analizzare questo brano, mi limiterò a segnalare la sua incorniciatura precisa, di tipo poetico (fra “spense la lampada” e “riaccese la lampada”); il carattere situato, soggettivo, della visione, come l’obiettivo di Salgado di fronte alla “sue” montagne; la natura linguisticamente e stilisticamente costruita della visione (“il delicato intrico cellulare della neve”. Cfr. i panini dorati di Balzac). Insomma, una descrizione che nessun taccuino può restituire perché è intessuta del modo soggettivo e unico di essere al mondo. Eppure nemmeno qui manca il “dettaglio vero” che tanta importanza riveste in letteratura (cfr. Jacques Geninasca, La parola letteraria, Bompiani 2000), quel clangore del termosifone che ha però una sua precisa ragion d’essere e addirittura un ruolo narrativo: quello di riportare indietro Stoner dalla fantasmagoria di morte verso la propria normale, quotidiana, infelicità.

Per tornare, e concludere, con le parole di Calvino sulla rapidità, “nel momento in cui un oggetto compare in una narrazione, si carica di una forza speciale, diventa come il polo di un campo magnetico, un nodo di una rete di rapporti invisibili. Il simbolismo d’un oggetto può essere più o meno esplicito, ma esiste sempre. Potremmo dire che in una narrazione un oggetto è sempre un oggetto magico.” (Lezioni americane, p. 35).

Sembra ancora quanto mai attuale la teoria del correlativo oggettivo di T.S. Eliot; di un “oggetto magico” che, fuori dal contesto etnoletterario, deve essere tradotto con “oggetto a funzione poetica”. Sganciati da questa Ragion Poetica, si ha solo una perversa bulimia dell’oggetto, come si può vedere anche in altri ambiti mediali, diversi da quello letterario. Ma questa è un’altra storia.