Yuko Mohri: ecosistemi nell'Hangar

Nelle opere dell’artista giapponese Yuko Mohri natura e artificio si compenetrano con effetti cinetici, acustici e visivi. In Flutter (2018-2025) dei sensori posti in un acquario captano le variazioni di luce generate dai movimenti dei pesci e delle alghe, parte di un sistema meccanico ed elettromagnetico complesso i cui input innescano segnali elettrici intermittenti, che a loro volta attivano un armonium Yamaha. Mohri, a cui è dedicata la mostra Entanglements, in corso a Pirelli HangarBicocca (a cura di Fiammetta Griccioli e Vincente Todolì), ‘orchestra’ le relazioni tra i diversi elementi che compongono le sue sculture cinetiche e musicali, attivate da forze gravitazionali ed elettromagnetiche, dal calore e dall’umidità, dal movimento dell’aria e dalla fluttuazione della luce. Le sue opere sono ecosistemi organici che invitano a riflettere sulla crisi ambientale e sulla coesistenza sociale, con riferimenti a una curiosa teoria cosmologica.

L’opera You Locked Me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave (2018) s’ispira al visionario opuscolo astronomico L'Eternité par les astres. Hypothèse astronomique con il quale Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) teorizza un rinnovamento dell’universo attraverso delle conflagrazioni: «Tutte queste terre si inabissano, una dopo l'altra, nelle fiamme rinnovatrici, per rinascere e ricadervi ancora, monotono deflusso della sabbia di una clessidra che si gira e si svuota eternamente» (L’eternità attraverso gli astri, a cura di Fabrizio Desideri, traduzione di Giulia Alfieri, SE, Milano, 2005, p. 75). In questa concezione cosmologica, influenzata dagli studi di Pierre-Simon Laplace, sembra riecheggiare l’ekpýrosis (ecpirosi) dello stoicismo, una conflagrazione universale detta anche “grande incendio”, che pone fine all’universo per farlo rinascere come prima, ma il Cosmo di Blanqui non prevede una dottrina dei cicli e la presenza della necessità, che invece caratterizza la cosmologia dello stoicismo. Vi è piuttosto un tumultuoso e atomistico cozzare nel quale il curatore dell’edizione italiana dell’Hypothèse astronomique, sulla scorta degli studi di Miguel Abensour e Valentin Pelosse, ravvisa il «desiderio “di mettere l’energia rivoluzionaria al diapason dell’energia naturale”: tentativo di trovare confermata nel cosmo l’anarchie regulière che definiva il suo comunismo» (p. 95). L’opuscolo di settanta pagine scritte da Blanqui nel 1871 durante la sua prigionia in totale isolamento a Fort du Taureau in Bretagna, dove scontava una pena detentiva a causa delle sue idee, non è un pamphlet politico ma un trattato di astronomia metafisica, che filtra l’idea di una governance politica non statuale.

Nelle opere di Yuko Mohri possiamo vedere riflettersi l’idea di un ordine basato sull’accordo reciproco tra le parti, un’anarchia regulière piuttosto che una circolarità (suggerita dagli elementi rotanti che compongono You Locked Me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave), se consideriamo l’aspetto atomistico e democriteo che caratterizza l’ipotesi astronomica di Blanqui. L’universo che descrive non ritorna, come quello di Nietzsche che aveva letto L’éternité per le astres, ma fluttua moltiplicandosi in innumerevoli varianti. Un multiverso senza gerarchie e una società senza padroni.

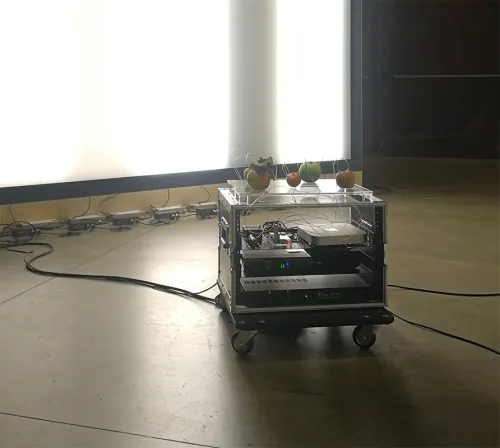

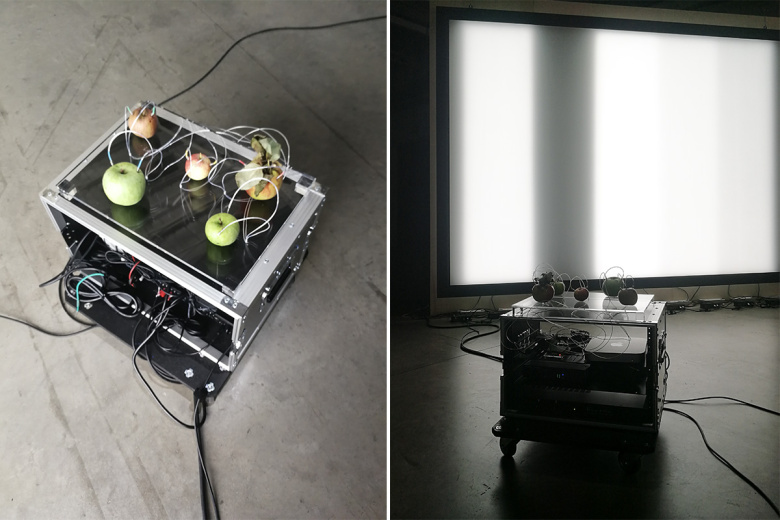

Bisogna rinunciare ad essere padroni dei propri pensieri nell’atto artistico e lasciarli svolgere, come in Decomposition (2021-in corso) si svolgono le imprevedibili sonorità e luminosità generate dall’elettricità prodotta dalla decomposizione di alcuni frutti, collegati a device elettronici tramite degli elettrodi. Decomporre anziché ‘comporre’, mettendo in discussione il concetto di composizione musicale contro il quale si scagliò Giuseppe Chiari a suo tempo. A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 l’artista fluxus intraprese una serie di azioni attraverso le quali liberare i suoni dalla gerarchia imposta dalla divisione sociale del lavoro, che separa il compositore dall’esecutore e dall’ascoltatore nel fare e ascoltare musica. Liberare il suono dalle forme convenzionali d’ascolto e gli oggetti dalle categorie d’uso è anche il proposito di Mohri.

L’influenza di Chiari sulla sua opera non è diretta, mentre lo è quella di John Cage e di Erik Satie. Dal musicista francese riprende l’idea di musique d'ameublement ("musica d'arredamento"), una musica integrata all’ambiente come lo sono i mobili, un’idea che ha anticipato quella di sottofondo che oggi arreda acusticamente ristoranti, palestre, negozi e centri commerciali. Da Cage riprende invece la casualità, l’errore e l’idea di processo: «molti compositori non impiegano più strutture musicali. Al loro posto creano dei processi […] un processo è simile alle condizioni atmosferiche […] non sappiamo dove cominciano e dove finiscono» (trascrizione di una conferenza di Cage allo YMHA di New York nel 1974 – John Cage, John Cage, “Riga”, Marcos y Marcos, Milano, 1998, p. 121). Le opere di Mohri sono altrettanto atmosferiche: «desidero mostrare un’atmosfera instabile», dichiara l’artista nel corso della conferenza stampa. Sono degli ecosistemi sensibili al calore, alla gravità, all’umidità. «Percepisco le mie installazioni come uno spazio organico, contorto e intrecciato attraverso le parole chiave: 'errore', 'improvvisazione' e 'feedback'».

Queste opere cariche di vita si evolvono nel tempo e nello spazio in modo imprevedibile, come I/O (2011 – in corso) la cui forma mutevole e metamorfica è determinata dalle condizioni ambientali che si verificano nello spazio espositivo. Un lungo foglio di carta per stampante drappeggia dal soffitto, mentre l’umidità e la polvere accumulata ne fanno variare il peso. Queste variazioni vengono registrate da un sensore e convertite in segnali elettrici, che attivano vari meccanismi con effetti acustici e luminosi.

Da circa un decennio l’interdipendenza dei sistemi, la loro complessità e imprevedibilità caratterizzano anche il fronte biotecnologico della ricerca artistica. In Echoes of the Arachnid Orchestra with Cosmic Dust (2017) di Tomás Saraceno, il lavorio di un ragno (Nephila senegalensis) che tesse una ragnatela è amplificato da microfoni che captano le vibrazioni e le restituiscono in suoni; al tempo stesso lo spostamento dell’aria causato dal suono degli altoparlanti stimola gli spostamenti del ragno. L’opera After A Life Ahead realizzata a Münster da Pierre Huyghe per la manifestazione Skulptur Projekte 2017, era un habitat biotecnologico la cui mutazione sfuggiva al controllo dell’artista. Gli organismi di Mohri sono altrettanto imprevedibili ma, a differenza della repulsione che gli aracnofobici possono provare per la Nephila senegalensis, o il senso di pericolo che si avvertiva esplorando l’habitat creato da Huyghe, dove un algoritmo ricavato dalla texture della conchiglia di un mollusco velenoso determinava l’illuminazione e l’oscuramento del suo acquario, mentre la mutazione di alcune cellule cancerogene in un incubatore guidava il comportamento di forme generate da un software di realtà aumentata, le opere di Mohri sono divertenti e giocose. Includono oggetti d’uso quotidiano utilizzati in modo inusuale: pentole, ombrelli, tubi, piumini da spolvero, bottiglie di plastica, guanti di gomma, mollette...

Questa ricontestualizzazione degli oggetti richiama il readymade di Marcel Duchamp, valorizzandone l’aspetto ironico e giocoso, anziché la prevalente «indifferenza visiva» che caratterizza il gesto di prelievo e ricontestualizzazione. «Nel 1913 ho avuto la felice idea di fissare una ruota di bicicletta su uno sgabello da cucina e di guardarla girare», racconta l’artista nel corso di una conversazione che ha avuto luogo il 19 ottobre 1961 al Museo d’Arte Moderna di New York. Allo stesso modo possiamo guardare i movimenti degli oggetti utilizzati da Mohri, alcuni molto buffi come quello del piumino da spolvero in I/O. Le opere della serie Moré Moré (Leaky): Variations (Flow #1, Flow #2, Flow #3) sono composte da oggetti domestici che la co-curatrice definisce “instabili”, segnalando il rapporto che questi meccanismi hanno anche con l’opera di Jean Tinguely.

Concepite come ecosistemi complessi e imprevedibili, le opere di Mohri sono definite “assemblaggi”, “sculture cinetiche site-specific”, “installazioni”. Da tempo abbiamo abbandonato ogni idea precostituita su cosa sia un’opera d’arte, tanto che Zasha Colah, curatrice della 13th Berlin Biennale, dichiara che «l'atto di impedire alla polizia segreta di bruciare i documenti o l'atto di salvare un lago potrebbero essere la rivendicazione artistica dei nostri tempi».

Le opere di Mohri sono delle «conversazioni con l’ambiente circostante», interazioni che non hanno fine: «immagino di voler fare in un certo modo, ma l’acqua ha una pressione, una forza, un movimento e cambia di forma in rapporto alla temperatura o ad altro, cosicché la mia ricerca con questo tipo di materiale è una conversazione non-stop». L’artista modifica le sue opere nel tempo, adattandole di volta in volta ai luoghi in cui vengono esposte: «Voglio sempre valorizzare l'ispirazione ricevuta dal luogo e dall'incontro con esso», come fece Claude Monet con l’isola bretone di Belle-Île. Attraverso la proiezione di un video che rappresenta l’isola, Mohri incorpora in Piano Solo: Belle-Île (2021-24) l’esperienza di Monet sovrapponendola a quella da lei maturata nel corso di un suo soggiorno in una foresta, dove ha registrato i suoni ambientali: il fruscio delle foglie, lo sciabordio di un ruscello, il cinguettio degli uccelli, poi convertiti e utilizzati come input per un’esecuzione musicale automatica al pianoforte.

Piano Solo: Belle-Île è un luogo da abitare. L’uomo «si sente protetto dalla bianchezza della calce più che da forti mura», scrive Gaston Bachelard in La poetica dello spazio. Abitare un luogo è un’esperienza complessa, determinata dalle nostre rappresentazioni interiori, oltre che dalle relazioni sociali, economiche e culturali all’interno delle quali si formano e ri-formano le identità e il senso di appartenenza. Le opere di Mohri esprimono anche il carattere instabile dei luoghi nell’età della globalizzazione e delle grandi migrazioni, evidenziando quel tropo dello spazio che nella contemporaneità si è imposto come flusso.

Yuko Mohri, Entanglements, a cura di Fiammetta Griccioli e Vincente Todolì.

Pirelli HangarBicocca, Milano, fino all’11 gennaio 2026.

In copertina, Yuko Mohri, Decomposition, 2022. Veduta dell’installazione, “Entanglements”, Pirelli HangarBicocca, Milano.