Alla ricerca di Franca Jarach, desaparecida

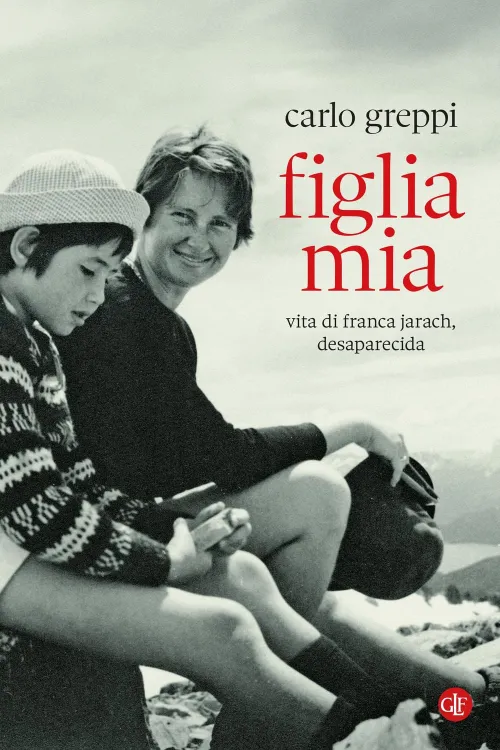

Cosa significa fare ricerca storica nel XXI secolo? Quali libri possono rappresentare al meglio le nuove tendenze della ricerca storica? Mi è capitato molte volte di dover affrontare queste domande in venti anni di insegnamento fra istituti tecnici, licei, università americane e italiane. In una prima fase, tendevo a rimanere in silenzio per qualche secondo, in preda all’imbarazzo, ben consapevole di non essere in grado di dare risposte convincenti. Dopo aver preso tempo, finivo spesso per rifugiarmi in un elenco di tendenze – dalla storia globale a quella delle emozioni – e provavo a riassumere le questioni metodologiche ritenute più urgenti o attuali, facendo comunque riferimento a grandi classici della storiografia novecentesca. Ripensando più a freddo a quelle richieste, con un pizzico di lucidità e di esperienza in più, riesco a comprenderne meglio il senso. E credo oggi di avere un titolo in più per orientare me stesso e provare ad aiutare chi vuole aprire la cassetta degli attrezzi della disciplina: Figlia mia. Vita di Franca Jarach, desaparecida di Carlo Greppi (Laterza, 2025),

Si tratta di un libro corposo e complesso – lo ha ben spiegato Paola Signorino in una recensione pubblicata qualche settimana fa – da leggere con lentezza, concedendosi delle pause, per poter elaborare i pensieri e accogliere il dolore che emerge dal racconto. La vicenda affonda le radici nell’Italia della fine degli anni Trenta, dilaniata dal regime fascista e dalle leggi razziali. Per sfuggire alla persecuzione contro le persone di origine ebraica, Vera Vigevani e Giorgio Jarach si trasferiscono in Argentina, l’una all’insaputa dell'altro. Si conoscono nel loro nuovo paese e si innamorano sul finire della seconda guerra mondiale, coltivando nel mentre la loro crescita professionale, lei nel campo del giornalismo e lui in quello dell’ingegneria. Si sposano nel 1949 e otto anni più tardi mettono al mondo Franca, in un ambiente agiato e ricco di stimoli culturali. La loro serenità, tuttavia, si interrompe a metà degli degli anni Settanta, con la progressiva degenerazione della situazione politica argentina e il colpo di Stato guidato da Jorge Videla. Il paese sprofonda sotto i colpi di una dittatura violentissima, che decide di reprimere programmaticamente il dissenso e di annientare un’intera generazione di giovani, facendoli scomparire, torturandoli, costringendoli a scappare o uccidendoli in maniera brutale.

Franca è una di loro. Vive un’adolescenza segnata da una maturazione veloce, per certi versi tumultuosa. Dopo aver mostrato a scuola una notevole vivacità intellettuale, decide di diventare un’attivista politica e di condividere le battaglie del movimento studentesco contro il regime. Le sue iniziative provocano apprensioni ai genitori, che fiutano ben presto il pericolo e provano a metterla in guardia, suggerendole di rifugiarsi in Italia. Potrebbero sembrare precauzioni eccessive, ma in realtà sono timori ben fondati, visto che Franca viene messa sotto sequestro dalle milizie del governo il 25 giugno del 1976. Il dolore di Vera e Giorgio è enorme. Solo una piccola illusione riesce ad alleviarlo: due settimane più tardi ascoltano al telefono la voce della figlia che li rassicura sulla sua salute e sulla sua prossima scarcerazione. Non sanno, o forse rifiutano di credere, che quelle parole sono state estorte dai suoi torturatori nelle prigioni dell’Esma (Escuela de Mecánica de la Armada, divenuta un centro di detenzione) e fungono da diversivo per i familiari, indotti ad allentare la pressione sulle autorità e a non pensare al peggio.

L’indagine di Carlo Greppi si sviluppa su una grande quantità di tracce documentarie, dalle lettere agli atti giudiziari, dalle fotografie ai filmati dell’epoca. Un viaggio verso Buenos Aires permette all’autore di accedere a un nucleo più corposo di fonti, ma un aiuto “insperato, costante, quotidiano” gli arriva anche da telefonate, email, messaggi vocali su WhatsApp, videochiamate e incontri dal vivo. Le persone che hanno conosciuto Franca si trasformano in una comunità in movimento, capace di percorrere le linee di tre continenti, di superare le distanze fisiche o gli ostacoli del fuso orario, facendo prevalere la voglia di condivisione, mettendo da parte la tentazione di abbandonarsi alle lacrime per i tormenti vissuti. Sfidano le loro stesse certezze e “la fallibilità della loro memoria”, con lo scopo di rivedere tutti gli indizi e di ritrovare le piste “sbarrate dall’incedere dell’oblio”. Fanno riemergere, in tal modo, un “magma traumatico” che comincia a scorrere inesorabile sotto gli occhi dello storico, mettendo alla prova non solo il suo desiderio di comprensione, ma anche la sua fragilità umana.

Il libro tiene insieme due grandi nuclei tematici. Il primo riguarda la “corta vida” di Franca Jarach, dal 1957 al 1976, mentre il secondo si concentra sulla lunga ricerca di verità condotta da Vera Vigevani Jarach, che continua ancora ai giorni nostri. A tenere insieme questi due piani argomentativi e narrativi c’è la scrittura dello stesso Greppi, che decide di prendere la parola in prima persona, aprendo le porte del suo laboratorio investigativo, palesando le incertezze del suo percorso, persino le imprecisioni e le sbavature, tenendo “intatta e ben visibile la gradualità della scoperta”. Leggere Figlia mia significa infatti entrare in un’indagine di rara difficoltà, vissuta con andamento claudicante, sottoponendo a continua verifica tutti i segmenti di una mole documentaria che sembra troppo grande per poter essere messa in ordine e trasformarsi in un racconto di senso compiuto.

È importante sottolineare come l’infanzia e la preadolescenza di Franca sembrino rientrare all’interno di un quadro coerente di crescita umana e intellettuale. La sua famiglia conserva i suoi oggetti e le sue carte con amore, quasi con laica devozione, consapevole “del valore dei prodotti della cultura umana”. È l'approssimarsi dell’età adulta a far emergere invece le asimmetrie più evidenti: la giovane comincia a condurre un’esistenza semiclandestina, nascondendo parti di sé ai genitori e alle persone vicine, entrando in una dimensione di militanza politica che, in una situazione tanto delicata per l’Argentina, rimane nascosta.

La comprensione di questa porzione della vita di Franca deve necessariamente appoggiarsi alla congettura, seguendo criteri di deduzione logica e rimanendo nell’orizzonte del possibile, con l’intenzione di scovare tutti i dettagli, anche quelli in apparenza più insignificanti. Affrontando questa sfida, lo studioso si sente “ladro di intimità” ed è costretto a procedere in punta di piedi. Prova a comprendere cosa si nasconde dietro gli sguardi delle persone ritratte in vecchie fotografie, fra le righe delle cartoline spedite agli amici o fra i versi dei loro componimenti poetici. Si ritrova quindi a dover immaginare un “futuro che non c’è mai stato”, vale a dire quello di una giovane donna “inchiodata in un eterno presente”, come un fiore destinato a non sbocciare.

Di certo la fiamma della memoria di Franca rimane accesa grazie alla perseveranza di Vera, che diventa una delle più note madri di Plaza de Mayo e dedica tutte le sue energie alla ricerca della verità. Mette in piedi una solida rete di contatti che coinvolge personaggi di primo piano del mondo delle lettere (come Primo Levi e Arrigo Levi), della scienza (come Franco Basaglia) e della politica (come Sandro Pertini). Nonostante gli ostacoli frapposti dai poteri costituti, i suoi sforzi producono risultati tangibili e rompono il muro di omertà formatosi intorno all’operato della dittatura. Con l’istituzione della CONADEP (Comision Nacional sobre la Desparicion de Personas) nel 1983, iniziano i processi sui rapimenti e gli omicidi fra Italia, Francia, Spagna e Argentina. I tribunali pronunciano le prime condanne e, passo dopo passo, aprono un varco in una nebbia fitta di ricatti, intimidazioni e depistaggi.

Nel suo ostinato desiderio di verità, Vera rifiuta di essere ridotta al silenzio. In una lettera ad Arrigo Levi e Lina Lenci, la donna spiega quanto sia atroce prendere coscienza dell’impunità diffusa, denunciando la propensione del potere a scendere “a patti con i colpevoli”. Proprio questa consapevolezza conferisce al suo operato una direzione precisa, che supera la semplice “voglia di vendetta” in nome di un compiuto bisogno di giustizia. In questa cornice, trova un senso anche la denuncia dell’ipocrisia che si nasconde dietro la retorica della conciliazione nazionale, volta a chiudere i conti con le atrocità della dittatura attraverso l’occultamento delle responsabilità dei carnefici.

Nel leggere un libro come Figlia mia, ci si rende conto con chiarezza di quale fosse il terrificante progetto di questi ultimi: far sparire le persone, ucciderle e cancellare il loro ricordo fra i vivi. Perseguivano un piano di radicale avvilimento dell’umano, senza sospettare che sulla loro strada avrebbero trovato proprio la forza dell’umanità di persone come Vera, “partigiane della memoria”, capaci di indebolire con pazienza le fondamenta di un castello che sembrava inespugnabile, costruito su decenni di menzogne.

È significativo che i corpi dei “desaparecidos” venissero eliminati attraverso la pratica dei “voli della morte”: imbottiti di droghe e gettati vivi da aerei in corsa a 4000 metri di altezza fra il Rio de la Plata e l’Oceano Atlantico. In sostanza, i persecutori confidavano che si schiantassero sull’acqua trasformata “in una superficie di acciaio” per essere poi mangiati dalle orche. Ma questa ansia di arrivare a una soluzione definitiva e di polverizzare qualsiasi prova – lo spiega bene Carlo Greppi – si rivela essere a sua volta illusoria, soprattutto di fronte ai metodi dell’odierna antropologia forense. Dopo il completamento della decomposizione, infatti, uno “scheletro unito” può conservare tracce di identità per centinaia di anni, continuando a offrire ai posteri informazioni importanti sulla persona a cui è appartenuto. Anche un piccolo insieme di ossa, in sostanza, ha in sé delle impronte di vita che finiscono a pieno titolo nell’officina dello storiografo, insieme a parole, immagini, oggetti e voci. Quelle stesse ossa ci suggeriscono che in fondo, se vogliamo avvicinarci alle verità del passato, dobbiamo pur sempre coltivare la fiducia che la morte possa non morire.