Quelli (dei 40 anni) della notte

Venerdì 3 maggio, 1985. È tarda sera e molti telespettatori italiani cominciano a fermarsi con interesse sulla seconda rete del servizio pubblico. Volge al termine la prima settimana di Quelli della notte, il nuovo programma condotto da Renzo Arbore (e scritto insieme a Ugo Porcelli), partito in sordina con ascolti modesti, ma in grado di suscitare una crescente curiosità grazie a una variopinta rassegna di personaggi bizzarri. Fra questi c’è Roberto D’Agostino, che si presenta come esperto dei “tipi di moda più influenti del mondo presente” e propone un siparietto dedicato alla “look parade”. Descrive l’abbigliamento di modelli e modelle improvvisate, soffermandosi su “scarpe creeper” o Timberland, calzini “corti fluorescenti” o calzini “bianchi da tennista”, stili hyperwave o da paninaro, cinture El Charro o giubbotti Moncler.

Il dj e giornalista – in parte già noto per qualche apparizione in radio e sul piccolo schermo – concentra la sua attenzione sui “creativi”: gli addetti stampa, i disegnatori, i pubblicitari e altre figure affini. Lascia sfilare un’elegante signora soprannominata “Lady Dynasty”, somigliante alla protagonista dell’omonima soap opera (trasmessa sui canali della Fininvest e interpretata da Joan Collins), coperta di brillanti e ammiratrice professa delle “cose belle”. Porta in trionfo una yuppie, ovvero una “young urban professional”, nuova “figura emergente del mondo del lavoro” capace di contrapporre il pragmatismo al vecchio idealismo, concentrata sul futuro, sul successo e sulla gratificazione personale. La donna ha 26 anni, indossa un abito blu con scarpe alte e calze velate, ha i capelli lunghi e per ben due volte sottolinea di essere “femminile ma non femminista”. Arbore finge imbarazzo, la guarda con occhi perplessi e si chiede infine se “sotto la sua giacca batta un cuore”.

È difficile capire cosa sia davvero Quelli della notte. Una definizione efficace è stata formulata dal compianto sociologo Fausto Colombo, esperto di media e consumi culturali: un finto talk con finti opinionisti, ospitato in un finto salotto (Il paese leggero. Gli italiani e i media tra contestazione e riflusso, Roma-Bari, Laterza, 2012). La trasmissione riporta alla mente alcune esperienze precedenti del noto presentatore di origine pugliese. Sembra evidente l’intenzione di ricreare il clima goliardico radiofonico di Alto gradimento e quello televisivo di L’altra domenica, che negli anni Settanta avevano offerto al pubblico uno spazio di “assoluta evasione” in un periodo di grande fermento politico, grazie a personaggi comici che proponevano battute prive di un filo logico, creando spesso dei modi di dire (“chiappala, chiappala”) che entravano a far parte del linguaggio comune. Arrivato a metà del decennio successivo, tuttavia, Arbore sente il bisogno di operare un cambiamento netto, pensando a un programma in grado di capovolgere – nelle sue stesse parole – “il criterio della trasmissione-contenitore” ormai fagocitata dai dibattiti politici e dalla cronaca sportiva, con una nuova formula orientata a far prevalere “il gusto vero del fare spettacolo” attraverso la riproduzione di “una festa fra amici un po’ strampalati che suonano, cantano, straparlano all’impronta”.

Marisa Laurito veste i panni della cugina del padrone di casa, vanta buone capacità in cucina e attende con pazienza il ritorno del fidanzato Scrapizza. Nino Frassica è il frate siciliano Antonino da Scasazza: promuove improbabili concorsi a premi e racconta aneddoti in una lingua deformata, criticando le ballerine “con l’obelisco da fuori”, promettendo di “tagliare la testa al topo”, o vagheggiando buoni affari per la sua terra d’origine “a livello turismico”. Riccardo Pazzaglia è un filosofo ossessionato dal “brodo primordiale”, impegnato in vani tentativi di elevare la discussione con domande troppo impegnative (“Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?”). Maurizio Ferrini è un comunista romagnolo che vende pedalò ai visitatori durante l’estate, rimanendo fedele all’Unione Sovietica e predicando rispetto per i simboli del suo potere. Simona Marchini è una telefonista romantica pronta a farsi interprete delle preferenze del pubblico da casa, animata da un tenero attaccamento ai personaggi delle “telenovelas” e alle loro avventure amorose. Massimo Catalano è un intellettuale gaudente esperto di cose inutili, incline a produrre aforismi che esprimono assolute ovvietà (“Meglio essere in salute che malati”).

Siamo in una fase di grandi cambiamenti per la televisione e l’intero sistema mediatico. Il successo delle reti Fininvest è ormai consolidato, anche grazie alla protezione garantita dai decreti del governo Craxi. E le tv locali non sono da meno. Riescono a occupare la scena in maniera corposa, trovando proprio nella fascia notturna un terreno fertile per proporre contenuti di ogni tipo: dalla televendita alla “telerissa”, fino ai quiz, ai classici del cinema western e agli spogliarelli. Quelli della notte prova ad assorbire tutti questi mondi, facendoli confluire in un’unica grande rappresentazione scanzonata. Il programma di Arbore oscilla infatti fra la parodia e il fiancheggiamento, inserendo nello spettacolo battute estemporanee, silenzi imbarazzanti e conversazioni senza costrutto. È l’asimmetria, in buona sostanza, a caratterizzare la messa in scena. I personaggi desiderano aprire nuovi canali comunicativi e trovare punti di incontro, ma tutti i loro tentativi falliscono. Si ritrovano invece imprigionati in un groviglio di incomprensioni, distanti l’uno dall’altro sul piano emotivo e culturale, privi di un linguaggio comune.

C’è tuttavia un congegno di sintonizzazione che li riscatta, riconducendoli su un’unica frequenza e consentendo loro di riconoscersi come comunità: lo sguardo verso il passato. Glorificano vecchi artisti, guardano vecchi filmati di repertorio e cantano in coro vecchie canzoni seguendo le note della “New Pathetic Elastic Orchestra”. Si commuovono ricordando grandi dischi come The Great Pretender dei Platters, che procura al presentatore un “ciglio inumidito”. Accolgono con sorriso complice gli spezzoni dei cartoni animati d’annata, compresi quelli carichi di ammiccamenti sessuali e “un po’ proibiti”. Parlano dello sbarco sulla Luna, del “Tuca Tuca”, dei Beatles, di James Brown, di Nilla Pizzi, di Maga Maghella, di Calimero, e addirittura preparano una torta per commemorare la vittoria nella prima guerra mondiale. Ripropongono infine le scenette comiche che accompagnavano i messaggi pubblicitari sulla Rai dei tempi andati, per raccomandare al pubblico di “andare a dormire dopo il Carosello, come si faceva una volta”.

C’è da dire che nel 1985 Renzo Arbore non può essere di certo considerato un neofita della fortunata congiunzione fra nostalgia e retorica nazionalpopolare. Già all’inizio del decennio conduce Tagli, ritagli e frattaglie, insieme a Luciano De Crescenzo e Lory del Santo. Il programma rimette in onda i filmati più divertenti ritrovati nelle cineteche della Rai, assecondando un’atmosfera mediatica segnata dal bisogno di evasione e da un crescente rifiuto verso le pulsioni movimentiste o contestatrici. Qualche mese più tardi, nel dicembre del 1981, si mette alla guida di Telepatria International: uno show teso a ironizzare sull’orgoglio di essere italiani, con le bande musicali dell’esercito e della marina militare, Roberto Benigni nei panni di Dante, Paolo Villaggio in quelli di Cristoforo Colombo, Carlo Verdone a interpretare l’ultimo dei garibaldini. E nel 1984 festeggia in tv il sessantesimo anniversario della radio con Cari amici vicini e lontani, rendendo omaggio a trasmissioni storiche come Tutto il calcio minuto per minuto, Gran Varietà e La Corrida, oltre alla sua stessa Alto gradimento.

Grazie a queste iniziative, l’emittente di Stato prova a riaffermare il suo primato e ricorda a tutte le reti concorrenti di avere dei mezzi straordinari a disposizione, a loro modo unici. In altre parole, la Rai riesce ad autocelebrarsi scavando nel suo stesso archivio, e poi smorzando l’evidente autoreferenzialità del prodotto televisivo “vintage” con il ricorso all’umorismo. Per la buona riuscita di questa operazione, risulta cruciale il contributo di Renzo Arbore, che riesce a conservare un raro equilibrio nella gestione del medium e ad “attraversare indenne ogni eccesso di kitsch, producendo effetti ironici e caricaturali” (A. Grasso, Storia della televisione italiana, Milano, Garzanti, 1992). Del resto, nel salotto televisivo di Quelli della notte si respira anche un’aria di disincanto. In un luogo del genere, avrebbe forse potuto trovare posto anche un personaggio come Michele Apicella, presente in cinque lungometraggi di Nanni Moretti usciti al cinema dal 1976 al 1989. Pensiamoci: non abbiamo bisogno di un eccesivo sforzo di immaginazione per vedere Apicella che mette in mostra – davanti a Simona Marchini o Antonino da Scasazza – il suo rapporto malsano con i reperti del passato, ormai prossimi a trasformarsi in feticci. E allo stesso modo possiamo ritenere plausibile che lui si accomodi su quei divani per raccontare la sua esperienza di insegnante in una scuola intitolata a Marylin Monroe, con alcuni colleghi a far lezione davanti a un juke box e altri pronti a salire sull’autobus del viaggio d’istruzione cantando Dieci ragazze per me.

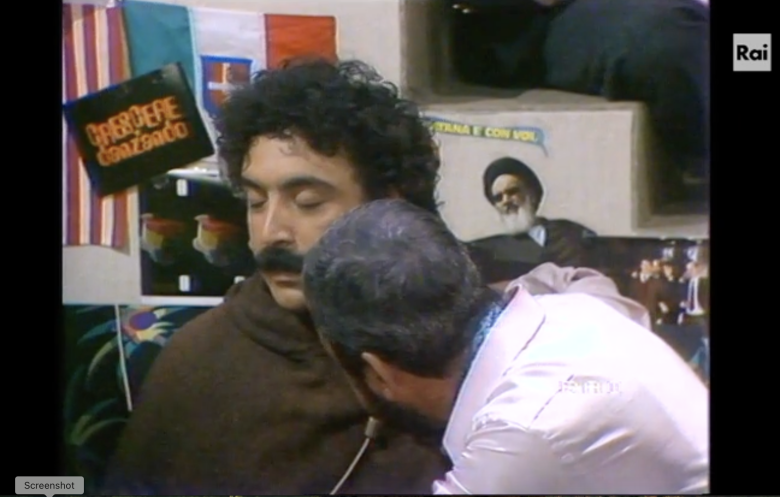

In questa atmosfera di rievocazione si inserisce proprio Roberto D’Agostino, che in una notte di primavera del 1985 (l’8 maggio, per essere precisi) lancia il filmato dei festeggiamenti esplosi in una notte estiva del 1982 (l’11 luglio), dopo la conquista della coppa del mondo di calcio da parte della nazionale di Bearzot. Per spiegare la sua scelta, D’Agostino assume un tono oracolare: è stata quella vittoria sportiva ad aprire la strada all’avanzata del cosiddetto “edonismo reaganiano”, spazzando via la politica, il femminismo, le ideologie e il bisogno di un mondo più giusto, a vantaggio di una voglia incontrollata di divertimento e individualismo. Anche se facciamo fatica a crederci, l’espressione “edonismo reaganiano” nasce proprio nella trasmissione di Arbore, forse grazie a una trovata improvvisata. Nel giro di poco tempo, i protagonisti dello show ne intuiscono l’efficacia e la ripetono sempre più di frequente, fino a favorirne il successo e a farla diventare oggetto di discorsi pubblici e tavole rotonde. Il filosofo Gianni Vattimo la consacra definitivamente sulle pagine del quotidiano “La Stampa” in un articolo del 15 giugno 1985, usandola per descrivere le inclinazioni ideologiche di un’intera epoca.

Molteplici fattori hanno dunque consentito alle 33 puntate di Quelli della notte di conquistarsi un posto privilegiato nella memoria collettiva degli italiani. Siamo ormai consapevoli dell’importanza attribuita agli anniversari, soprattutto di quelli con cifra tonda, e non ci stupiamo di fronte al festeggiamento del quarantesimo compleanno della trasmissione. In questi decenni abbiamo assistito al rincorrersi di omaggi e tentativi di emulazione, più o meno dichiarati, che testimoniano l’impatto di lunga durata prodotto da quell’esperimento, ma anche la sua sostanziale irripetibilità. Lo stesso Arbore ne ha riproposto di recente alcuni estratti in Come ridevamo, sempre su Raidue, legando il durevole successo della sua brigata al più ampio sentimento nostalgico che lega gli italiani agli anni Ottanta, proiettati in una dimensione mitica, legati a un’artificiosa immagine di opulenza e spensieratezza. È come se le osservazioni surreali e sgangherate emerse da quel salotto avessero acquisito un paradossale potere esplicativo, offrendo un ritratto convincente – fra i tanti possibili – di un paese confuso, ostaggio dell’opportunismo, del cinismo e dei sogni di arricchimento, privo di strumenti per interpretare la realtà e poco disposto a prendersi sul serio. Da quelle scene continuiamo a farci accarezzare di tanto in tanto, con pacato stupore, senza avere il coraggio di ammettere che potremmo essere ancora oggi fermi lì, a metà strada fra la “look parade” e Scasazza.