Il film di Jacques Audiard / The Sisters Brothers. Alla ricerca di altre forme di mascolinità

La prima cosa che percepiamo all’inizio di The Sisters Brothers è una voce che si perde nella notte, in una sorta di buio primordiale: un nero accecante che ci fa sprofondare dentro lo schermo attraverso il campo lungo. La scena è illuminata a tratti dalle fiamme di una casa che brucia, mentre ci raggiungono da lontano queste parole: «Ehi! This is the Sisters Brothers!» («Ehi, siamo i Fratelli Sisters, ci ha mandato il Commodoro!»). Eli (John C. Reilly) e Charlie (Joaquin Phoenix), i protagonisti di questo racconto del Far West ambientato in Oregon, nel 1851, sono due cacciatori di teste ed entrano in azione così: senza un corpo, ma preceduti da una specie di formula favolosa risonante come un’eco, che, intanto che ci chiama, dichiara di appartenere a un “noi”: una prima persona plurale sancita da una fratellanza resa subito prodigiosa e singolare dalla particolarità di quel cognome ossimorico: Sisters, proprio come “sorelle”.

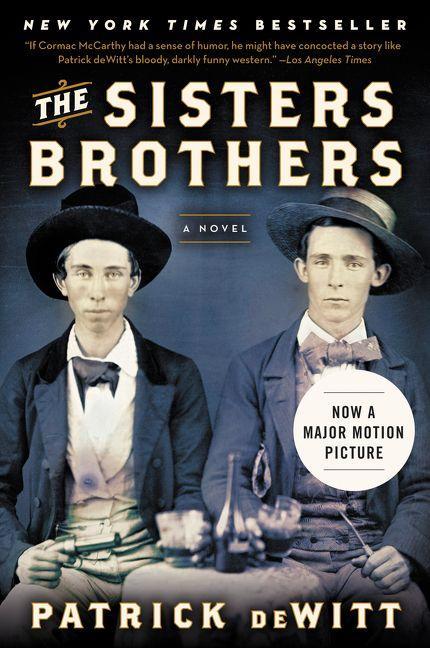

La scelta di far cominciare la storia da questa scena è un’aggiunta rispetto al romanzo omonimo di Patrick Dewitt da cui è tratto il film (2011; tradotto da Rossari per Neri Pozza nel 2012); è un’invenzione di regia che dialoga, come vedremo, con il finale.

Ma per adesso indugiamo un altro momento su questo attacco così evocativo, e che un po’ ricorda l’inizio di uno dei romanzi più belli dedicati a due fratelli: Homer & Langley (2009) di E. L. Doctorow: «I'm Homer, the blind brother. I didn't lose my sight all at once, it was like the movies, a slow fade-out» («sono Homer, il fratello cieco. Non ho perso la vista tutta in una volta, ma, come nei film, in una dissolvenza lenta»). Anche lì un attacco epico, fin dal nome, anche lì un’identità che comincia a esistere come voce implicata in una fratellanza, anche lì una situazione di oscurità paragonata alla situazione di un film. Anche lì, soprattutto, un protagonismo fraterno portato alla vita come fragilità, persino tenerezza, e che di solito è stato raccontato meno, talvolta pure censurato dalle narrazioni o dalla retorica ufficiale, ma che invece è una situazione narrativa potente, per certi versi perfino la storia di coppia più forte che ci possa essere, tanto al cinema quanto nella vita. Perché il fatto è che, come racconta Homer & Langley, o The Sisters Brothers, certi fratelli, certe “coppie” simbiotiche di fratelli, possono arrivare alla vecchiaia conservando e nutrendo una voce unica e un legame profondo che li fa assomigliare per tutta la vita a due dodicenni inseparabili che bisticciano a chi deve essere il capo.

Due fratelli.

The Sisters Brothers è il primo film in inglese dell’autore francese Jacques Audiard – Il profeta, del 2009, e Un sapore di ruggine e ossa, del 2012, sono i suoi lavori più noti. L’idea è nata dalla produttrice Alison Dickey e da suo marito, John Reilly, straordinario nell’interpretazione di Charlie, il fratello più grande, il più goffo, il più protettivo e sentimentale. Ma Audiard si è impossessato creativamente del progetto, portando nella regia dei Fratelli Sisters (riscritto assieme a Thomas Bidegain) tre tratti distintivi del suo cinema, vale a dire lo spazio importante lasciato al lavoro degli attori (su cui si regge buona parte dell’impatto emotivo dei suoi film); l’attenzione a rendere visibili e narrative situazioni, corpi e identità ai margini (come accade anche in Dheepan, del 2015); e la scelta di reinventare un mondo recuperando e decostruendo lo schema di un racconto di genere, ma mantenendone tuttavia l’atmosfera e l’incanto. Si potrà trattare dunque del film d’azione, del thriller, della storia d’amore, o, come in questo caso, del racconto epico western. E così The Sisters Brothers, in cui si svolgono le avventure di due fratelli che danno la caccia a altri due uomini, passando dall’Oregon alla California, nello scenario complessivo dell’epoca della “corsa all’oro”, non è una parodia, e nemmeno è una reinvenzione postmoderna del glorioso repertorio del racconto western (come in La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen). I toni picareschi (che, tra gli altri film, in certi passaggi fanno ripensare a La ballata di Cable Hogue, di Sam Peckinpah, 1970), gli scenari into the wild e tutti gli altri elementi canonici del mito sono ripresi e spesso rovesciati, mostrandoci il cowboy che si lava i denti con lo spazzolino, o taglia i capelli al fratello, o piange per la morte di un cavallo. Ma tutto ciò non serve a celebrare stilisticamente un mito, e nemmeno a proporre didascalicamente un antimodello. La ripresa, piuttosto, serve a far brillare, dentro all’incantesimo narrativo e simbolico della leggenda, persino dentro la sua stessa promessa di umanità (che è uno dei motivi profondi del racconto western), la presenza simultanea di un altro racconto, di un altrove, anche di altre forme di identità maschili.

«This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend»: se la leggenda prevarrà sempre sui fatti, come si diceva alla fine de L’uomo che uccise Liberty Valance (John Ford, 1962), allora viva la leggenda! pare dirci anche I fratelli Sisters, perché la leggenda può funzionare da specchio su cui rendere visibili e luminose altre storie, o identità, anche nel senso del genere. Audiard non spiega: mostra ciò che in genere resta invisibile, senza dar risalto, evidenza vistosa; facendo esistere mascolinità “diverse”, non conformi, o pure ambigue, senza trattarle come devianza o come spettacolo, ma come presenza, come relazione, come corpo, come sguardo che c’è. Si può trattare, oltre ai fratelli Sisters, di Rebecca Root, l’attrice trans che interpreta il personaggio di Mayfield – in un omaggio straordinario al personaggio di “Vienna” (Joan Crawford) in Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954). Oppure di Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed), il chimico dalle idee sansimoniane inseguito da Charlie e Eli, su ordine del Commodoro, perché pare che abbia trovato la formula per preparare una sostanza che fa risaltare l’oro sul letto dei fiumi. Hermann, poco prima di dare avvio alla sua ultima avventura, prima guarda John e subito dopo guarda in macchina, muto, chiedendo ai nostri occhi, senza dire:

Hermann.

ma suggerendoci, in quei pochi istanti, la verità del suo amore per il quarto personaggio di The Sisters Brothers, John Morris (Jake Gyllenhaal, già interprete di I segreti di Brokeback Mountain, Ang Lee, 2005).

The Sisters Brothers è un film che dà spazio, in senso scenico e drammaturgico, alla fantasia che possono avere i maschi oltre i confini coatti della virilità prepotente come qualità unica e come manifesto socialmente riconosciuto dell’identità maschile. Accade con John Morris, che entra nella storia scrivendo il suo diario, e osservando Hermann che da parte sua, ci appare con una sorta di giocoleria, mentre per scherzo butta la sua bombetta addosso a una gallina, intanto che sogna di fondare un falansterio, convincendo anche John. Ma si può pensare anche a Eli, che porta con sé una sciarpa di seta ricevuta in dono dalla maestra, e che chiede a una prostituta di aiutarlo a recitare e fargli rivivere la scena di quando ha ricevuto la sciarpa in dono. E poi Charlie: che si diverte a fare gli scherzi al fratello o a farsi fraintendere, o a trovare, anche mentre uccide altri uomini, un’occasione di performance infantile:

Charlie con il berretto.

Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore, Wes Anderson, 2012.

Charlie è il più matto, il più esuberante; ma proprio lui, che nella parte finale porterà anche sul corpo la traccia di questa sua condizione, è la figura più sfuggente, perché è colui che conserva il segreto più traumatico, quello che ha fissato il bisogno di reciproca protezione tra i due fratelli. È stato lui, infatti, come scopriamo dalle immagini di un sogno di Eli, a uccidere il padre che li picchiava continuamente. Proprio a causa di questo trauma, è colui che più degli altri incarna la questione attorno a cui gira tutto il film, usando già il cognome dei fratelli come segno e segnale del paradosso messo in scena dal racconto, vale a dire la possibilità di far esistere, anche testualmente, un modello di fratellanza eroica al di fuori degli schemi classici (compreso quello più forte e più opprimente di tutti: il fratricidio). Attorno a Charlie, infatti, I fratelli Sisters svolge e riprende continuamente un dubbio, sviluppato progressivamente sotto forma di una promessa: come gestire l’eredità di una cultura e di un sistema violento e patriarcale? Come prendere distanza da esso, facendolo da uomini? Da questo punto di vista, il film di Audiard costruisce una tensione simbolica e narrativa che funziona come una specie di fiaba, compresa la presenza di una foresta da attraversare. E così la ricerca dell’oro da tema abusato, da stereotipo, diventa struttura creativa, perché tutto il film procede secondo i tempi e i motivi della ricerca, o, per meglio dire, di una “recherche”, e non semplicemente perché si tratta di un autore francese; ma per la ricorrenza di situazioni oniriche e di una sintassi circolare che trova il suo punto di compimento nel finale, quando Charlie e Eli tornano a casa, e finalmente appare, in pura scenografia fordiana, la figura che è l’artefice di questa relazione, vale a dire la madre:

Madre.

Il piano sequenza con cui si conclude il film, facendo stare in uno sguardo ininterrotto e in un flusso unico e circolare momenti che nella realtà dei fatti sarebbero accaduti in tempi diversi, è davvero la cifra formale di un tempo ritrovato, pronto a ricongiungersi con il sogno, finalmente realizzato, di una casa che stavolta non brucia.