Perugia Social Photo Fest / La pelle delle immagini

Il Perugia Social Photo Fest si intitola “The Skin I Live”. In città, al Museo Civico Palazzo della Penna, si possono vedere le immagini di diciotto fotografi, mentre presso lo Spazio Off si tiene una collettiva dedicata a un gruppo di fotografe emergenti, tra le quali segnalo il lavoro di Dana de Luca e Lisa Ci.

Cos’è la pelle in cui vivo? Una superficie circoscritta, definita, eppure estesa a tal punto che non siamo in grado di affermare se ogni suo poro è stato sfiorato, toccato o se coscientemente sappiamo che esiste. La pelle, l’organo di senso più vasto e diffuso del nostro corpo, costituisce il confine tra noi e il mondo, ciò che avvolge l’io ed esclude il “fuori”. Ma allo stesso tempo diviene relazione e comunicazione, medium del contatto e della separazione. Riflette ciò che siamo, quello che è nascosto e che talvolta spinge per uscire, per apparire, per mostrarsi. La pelle è l’involucro ingombrante che Apollo strappa dal corpo di Marsia, è il dispositivo che lo condanna alla morte ma anche all’immortalità, la materia stessa della sua pena, ciò che ne genera la discorsività. E per paradosso la sua visibilità. Marsia è davvero visibile mentre perde se stesso. Qual è la forma di un essere umano colto in questo preciso istante? Le due migliori fotografe presenti in mostra a Perugia cercano di suggerirlo. Con un elemento in più: la rimozione della loro pelle, che si autodistrugge o viene distrutta da un’altra pelle, costringe a guardarsi. Un rovesciamento distruttivo produce una rinascita creativa. La pelle è diventata immagine.

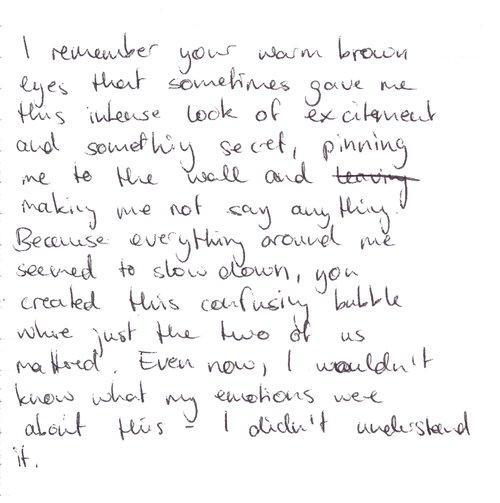

La prima fotografa si chiama Sina Niemeyer e racconta una violenza subita. Un abuso sessuale. Combina diverse strategie artistiche come la fotografia, la scrittura, il design grafico e vecchie foto di famiglia, immagini distrutte, autoritratti. Le sue opere hanno un titolo ambivalente: “Für mich”. Significa “Per me”. Per me c’è stata la violenza e per me ora è giunto il momento della catarsi. “This is where you darted your tongue in and out me”, scrive accanto a un’immagine. Riquadri rossi e neri, privi di immagini e parole, evocano emozioni come macchie, punte di dolore. Brevi frasi si alternano alle immagini, ricordano, rielaborano, si contrappongono. Il percorso non è lineare. Affiorano strappi, stralci, salti. “La spinta iniziale per fare questo lavoro è stata la rabbia repressa” afferma la fotografa. Il dolore viene mostrato. La pelle si stacca anche dalle immagini, che vengono distrutte e fatte a pezzi, come accade anche all’aggressore. Un pennarello nero lo cancella, gli leva la pelle dal volto.

Sina Niemeyer, Für mich.

E così facendo Sina Niemeyer lentamente reinventa il proprio corpo: due labbra che emergono da uno sfondo nero, le gambe nude e semiaperte che lei stessa si fotografa dall’alto, mentre è seduta, i capelli che coprono tutta la superficie dell’immagine, lunghi, biondi, luminosi. Il suo sguardo prova a riconoscersi, a desiderare se stessa, senza essere soltanto l’oggetto del desiderio di un altro. Lo sguardo coincide con il corpo. Non lo rifiuta. Essere se stessi “vuol dire in primo luogo avere una pelle per sé e in secondo luogo servirsene come di uno spazio in cui collocare le proprie sensazioni”, scriveva Didier Anzieu.

Sina Niemeyer, Für mich.

Sina Niemeyer, Für mich.

La fotografia ne è la forma: le immagini mostrano ciò che Sina ha subìto e nello stesso tempo il rifiuto di un potere che ha stabilito il significato dell’essere e del sembrare, della realtà e dell’apparenza. Riprendersi la pelle significa riprendere la propria bellezza intesa come armonia tra corpo e anima, tra interno ed esterno. La bellezza è anch’essa come la violenza e la catarsi: “Für mich”. Soltanto per me. E se la pelle è una superficie da toccare, riprenderne possesso significa entrare in contatto con una parte di sé. Le fotografie semplicemente lo raccontano. Scattare una foto è poter toccare nuovamente il proprio corpo.

Poi c’è la storia di Katharina Bauer. Il suo nemico non viene dall’esterno. Non c’è nessun aggressore, o una forza che la opprime. Per lei il problema è più oscuro. È vicino e invisibile, un nodo nero, che non si può toccare e si cela nella sua psiche. Si direbbe che è perturbante: conosciuto e sconosciuto, imprendibile, qualcosa che non si può strappare via, perché impalpabile e tuttavia presente e vivo dentro di lei.

Il suo lavoro si chiama “+Youme". È un “progetto a lungo termine su Dag e me stessa, entrambi familiari con la fame emotiva, (…) un meccanismo di difesa, un modo per risolvere i problemi e affrontare il mondo, presagio del disturbo da alimentazione incontrollata”, racconta la fotografa. L’occhio di Katharina è come una mano: cerca di tirare fuori all’esterno questo male, gli dà una forma, come se si sdoppiasse e tenesse la propria pelle sollevata dinnanzi a sé. Le fotografie lo testimoniano. Katharina è nello stesso tempo Apollo e Marsia, vittima e carnefice. Ma non subisce il tormento, lo espone senza timori. Le fotografie sono la pelle che ella stessa tiene nelle sue mani e il suo corpo è la materia aggrovigliata di questo nodo, un ammasso di carne, una superficie che porta i segni di ciò che è invisibile: smagliature, pieghe, ferite. Tutto affiora, come il volto della fotografa che emerge dall’acqua, come se galleggiasse, se volesse alleggerirsi dal peso del proprio corpo e dai suoi incubi. Dall’acqua si nasce, si fuoriesce, si compare. E la fotografa scioglie la propria immagine, la apre: infrange una reclusione, mostra la bellezza della propria vulnerabilità. Cosa accomuna un albero spoglio, con un groviglio di rami scuri, al suo corpo nudo, in piedi nel bosco? Una sorta di doppio. Le ramificazioni emotive della sua psiche sono nude come un albero senza foglie.

Il potere della fotografia è racchiuso nella fiducia che entrambe le fotografe vi attribuiscono. Esse coincidono con quello che fanno. Le immagini riescono a vedere anche ciò che è invisibile, l’occhio del fotografo è come quello di uno sciamano: prende su di sé il male, lo assorbe e lo mostra nel fotogramma. Le immagini possono davvero avere il potere di cambiare il mondo, anche se il mondo è circoscritto a un solo corpo. “La fotografia può essere uno strumento per dare un senso a ciò che sta accadendo nel mondo, ma anche dentro di noi”, afferma Katharina Bauer. Sarebbe bello avere questo coraggio.

Le mostre in programma, tra cui i progetti vincitori della Call for Entry, “Life force“ di Constanza Portnoy e “Für mich” di Sina Niemeyer sono “Sick Sad Blue” di Federica Sasso, “Echolilia” di Timothy Archibald, “+Youme” di Katharina Bauer, “A singular vision” di Noah Brombart, “Fragile” di Ilaria Di Biagio, “Life unfiltered” di Donato Di Camillo, “Dare alla luce” di Amy Friend, “Riflessi” di Simona Frillici, “Odd Days – I giorni dispari” di Simona Ghizzoni, “Only because they are women” di Farzana Hossen, “Homeless” di Lee Jeffries, “Ri-Genero” di Giovanna Magri, “Human Pups” di Erik Messori, “The right place” di Fabio Moscatelli, “A girl called Melancholy” di Janelia Mould e “Where the children sleep” di Magnus Wennman.

La direzione artistica del Perugia Social Photo Fest è di Antonello Turchetti. Il festival si chiude in data 8/4/2017.

Presso lo “SPAZIOFF” si può vedere una mostra collettiva dedicata a un gruppo di fotografe italiane emergenti. Le autrici in mostra sono Cinzia Aze, Elisa Biagi, Lisa Ci, Dana de Luca, Iara Di Stefano, Benedetta Falugi, Sophie-Anne Herin, Laura Lomuscio, Irene Maiellaro, Tiziana Nanni, Paola Rossi. La curatela del progetto è affidata a Efrem Raimondi.