L’immagine-movimento / Cinema 1 di Gilles Deleuze

Se si escludono una manciata di art-house theatre concentrati per lo più in pochi centri urbani, per andare al cinema negli Stati Uniti bisogna per forza di cose avventurarsi in uno dei tantissimi mall che costellano la sua rete autostradale, dove hanno sede quelle mastodontiche e spersonalizzanti multisala capaci a volte di riunire anche 20 sale cinematografiche nello stesso edificio. Dedicate unicamente alle release dei film commerciali delle grandi major, si tratta di luoghi dove il cinema è uno dei tanti servizi che viene offerto accanto alla vendita di bibite, pop-corn, cibo da fast-food, sale giochi etc.

Tuttavia complici il bassissimo costo del lavoro e la disponibilità praticamente illimitata di energia elettrica a buon mercato, a queste multisala risulta conveniente rimanere pressoché costantemente aperte. Questo vuol dire che anche nella provincia più remota d'America è possibile alle 11 di mattina di un giorno infrasettimanale andare a vedere Independence Day: Resurgence o Furious 7 senza che questo comporti il benché minimo problema.

Ma se qualcuno volesse davvero provare l’ebbrezza di tale esperienza (e a chi scrive è capitato) si troverà di fronte a una stranezza che difficilmente passerà inosservata: data l’avvenuta digitalizzazione e automazione delle proiezioni e il personale ridotto all’osso, in questi conglomerati del cinema commerciale le proiezioni si tengono anche se nessuno effettivamente si presenta al cinema. Cosa che alle 11 del mattino – come è facile intuire – succede abbastanza spesso. Dato che con un solo biglietto è facile accedere a quasi tutte le sale (nessuno di fatto controlla), può capitare di passare da una sala da 400-500 posti all’altra e non trovare anima viva. Tuttavia i film vanno avanti come se nulla fosse, anche se in sala non c’è nessuno a guardarli.

Se ci astraiamo per un momento da quel mix barbaro di architettura di prefabbricati, speculazione edilizia e cancellazione di ogni minimo diritto sindacale che contraddistingue questi luoghi, lo spettacolo di sale cinematografiche che proiettano dei film che non vengono visti da nessuno non può non avere un che di sublime ed evocare un immaginario deleuziano. È stato infatti proprio il filosofo francese a teorizzare come l’immagine cinematografica (o se è per questo, l’immagine tout-court) non riguardi un’esperienza della coscienza ma uno stato della materia: come cioè l’immagine sia tale indipendentemente dal fatto che qualcuno la guardi. O in altre parole come il visivo, secondo una fortunata espressione di Merleau-Ponty, sia come un teatro senza spettatori. O come un cinema del North Carolina il martedì mattina.

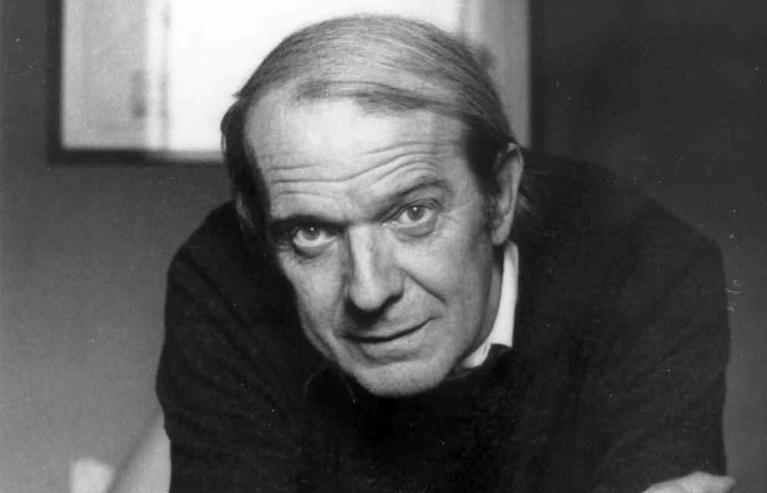

Ma proviamo a fare un passo indietro. Siamo nel 1983 e Gilles Deleuze pubblica un volume che si prefigge di pensare in modo inedito il cinema, o come dirà lui stesso di fare una “tassonomia” – ovvero un tentativo di classificazione – delle immagini e dei segni. Il progetto finirà per essere ben più ambizioso e si chiamerà L’immagine-movimento (ed è appena stata pubblicata una nuova edizione italiana per i tipi di Einaudi, che rivede leggermente quella del 1984 di Ubulibri: L’immagine-movimento. Cinema 1, tr. it. di Jean-Paul Manganaro, Piccola Biblioteca Einaudi, pp. 288, € 26), a cui seguirà due anni dopo L’immagine-tempo: si tratta di due volumi la cui influenza è difficilmente sottostimabile, non soltanto per l’alta posta in palio filosofica ma anche perché avranno un’enorme circolazione (anche se non sempre saranno interamente compresi) anche tra studiosi di cinema e teatro, architetti, musicisti, curatori e artisti di ogni sorta.

Il punto di partenza parrebbe semplice: l’immagine non è un evento della nostra mente o della coscienza, ma sta nelle cose stesse, nel mondo, nel reale. Normalmente in filosofia si è abituati a pensare all’immagine come a una rappresentazione, cioè un segno: un qualcosa che sta per qualcos’altro; una raffigurazione che assomiglia alla cosa ma che non è la cosa stessa. La percezione sarebbe infatti un’interazione tra un soggetto e un oggetto: il soggetto tramite l’occhio vede un oggetto nel mondo e se ne fa una rappresentazione (simile ma diversa) nella mente che non è l’oggetto stesso.

Il filosofo francese Quentin Meillassoux ha provato a dare una formulazione critica di questo problema tramite il concetto di correlazione tra soggetto e oggetto: la filosofia contemporanea (o quanto meno a partire dall’inizio del XIX Secolo, cioè dall’inizio del criticismo kantiano) sarebbe responsabile di avere annunciato l’impossibilità del soggetto di accedere alle “cose-in-sé”, e di averlo chiuso in sé stesso e nelle proprie rappresentazioni: l’unica possibilità è avere l’immagine del mondo dentro alla nostra coscienza. Non si dà oggetto senza soggetto che lo rappresenta; non si dà mondo senza immagine: le due cose sono legate l’una all’altra in una correlazione che parrebbe inscalfibile. È l’epoca del correlazionismo dove il soggetto non può conoscere il mondo così per com’è ma solo attraverso le proprie rappresentazioni.

Deleuze prova a prendere un’altra strada, impervia e tuttavia profondamente originale, e a definire l’immagine in un modo inedito: l’immagine non ha nulla a che vedere con la correlazione tra soggetto e oggetto; l’immagine è “in sé” e può stare benissimo da sola senza un soggetto che la guardi. L’immagine è “l’insieme di ciò che appare”, o come ha detto Bergson è la “via sulla quale passano in tutti i sensi le modificazioni che si propagano nell’immensità dell’universo”.

È infatti attraverso un serrato commento al primo capitolo di Materia e memoria che Deleuze prova a dare una virata materialista allo spiritualismo bergsoniano e a dare così un fondamento ontologico alla propria riflessione sul cinema: l’immagine è materia; l’immagine è tutto ciò che c’è nel reale. “Un atomo è un’immagine che va sin dove vanno le sue azioni e le sue reazioni. Il mio corpo è un’immagine, quindi un insieme di azioni e di reazioni. Il mio occhio, il mio cervello, sono delle immagini, parti del corpo”. Perché l’immagine non è soltanto materiale, intransitiva e indipendente da un soggetto che la guardi, ma è anche altro rispetto a una sostanza. Non è una “cosa” ma un’eterna e incessante modulazione di un Tutto che cambia infinitamente.

Siamo abituati a pensare il mondo tramite la categoria di “sostanza”: corpo, animale, automobile, libro, città, sala cinematografica, proiettore, occhio etc. Sono cioè degli oggetti – o per meglio dire degli “enti”, dato che potrebbero pure essere astratti – che hanno un loro modo relativamente stabile di stare al mondo: “permangono” cioè in una certa modalità di essere. Hanno alcune qualità e noi li possiamo conoscere collegandoli a dei predicati che sono più o meno corretti, più o meno veri a seconda di quanto siano fedeli, esattamente come insegnava a fare Aristotele. È questo un mondo costituito da un lungo elenco di oggetti, e ognuno di questi oggetti è come se avesse appiccicato con un cartellino un lungo elenco di qualità. Gli oggetti poi potranno pure interagire tra loro secondo la modalità dello stimolo-risposta, azione-reazione, causa-conseguenza, ma il contesto nel quale queste relazioni avvengono è statico, è fermo, è immobile. Sono quelle che ne L’immagine-movimento vengono non a caso definite delle “sezioni immobili”.

Deleuze invece pone un’assoluta identità tra l’Immagine e il movimento. Le immagini cioè non sono delle sostanze: sono parti dell’eterno mutarsi del Tutto. A questo livello non è nemmeno possibile parlare di “io”, di “occhio”, di “cervello”, di “corpo” perché è come se tutto fosse in quello che Deleuze chiama uno “stato gassoso”: siamo in un mondo “di variazione universale, di ondulazione universale, di sciabordio universale: non vi sono né assi, né centro, né destra, né sinistra, né alto, né basso…”. L’immagine non è nient’altro che movimento, anche se è un movimento assoluto dove non esistono oggetti che sono semmai in uno stato di pre-individuazione.

Ma allora perché se il movimento è questo eterno modularsi precedente a ogni individuazione, il mondo di cui invece facciamo esperienza è molteplice? Perché gli oggetti sembrano avere una loro individuazione? Perché lo spazio attorno a noi pare così statico e “sostanziale”? Si tocca qui una delle questioni più astratte e tuttavia anche più problematiche della filosofia deleuziana: l’idea che nonostante l’Essere sia un puro incessante divenire – e quindi riluttante a ogni principio di individuazione – finisca comunque per apparire nella forma della molteplicità. Il divenire è Uno – o, che è la stessa cosa, l’Immagine è Uno: puro, eterno movimento – tuttavia appare come pluralità di “immagini”, diverse e separate tra loro.

Deleuze, filosofo che ha sempre professato un’acerrima inimicizia nei confronti del negativo, finisce qui inevitabilmente per introdurlo: lo chiama intervallo, una sorta di piccolo décalage che spezza il continuum di questa materia-flusso e che introduce un principio minimo di differenziazione dell’Uno. Tuttavia è un’altra espressione de L’immagine-movimento che forse per la sua natura intrinsecamente cinematografica, o forse per la sua bellezza letteraria (che comunque è ripresa da Bergson), rende ancora più comprensibile questo concetto: l’immagine-movimento pura – dice Deleuze – è come se fosse un fascio di luce ma “diffusa dovunque e che non si rivela; si tratta davvero di una foto già presa e scattata in tutte le cose e per tutti i punti, ma ‘traslucida’”; una luce assoluta che si propaga in ogni senso, in ogni direzione, senza resistenza e senza dispersione. In questa sorta di impasto dove il massimo di visibilità e il massimo di invisibilità si sovrappongono si introduce un punto di arresto, uno “schermo nero” che produrrà l’effetto di una coscienza, o per meglio dire di un soggetto: “in questo o quell’altro luogo sul piano d’immanenza […] delle immagini molto particolari avranno fermato o riflesso la luce e avranno fornito lo ‘schermo nero’ che mancava alla lastra”. È a causa di questo schermo nero od opaco che si “stacca” un’immagine particolare. La nostra coscienza – dice Deleuze – è solamente l’opacità senza la quale la luce, propagandosi sempre, non sarebbe mai stata rivelata.

Questo “schermo nero” produrrà un tipo d’immagini particolari: quelle viventi o che possiamo anche chiamare corpi, che non sono altro che dei punti passivi d’arresto del divenire. L’immagine-movimento si struttura allora come un grande studio delle modalità attraverso cui questi “tagli” vengono operati sul Tutto della materia-flusso. Ma se gli schermi neri “arrestano” la luce e creano dei “sezionamenti”, questi di riflesso producono degli altri ritagli nel flusso di materia circostante secondo il meccanismo dell’azione-reazione. Per parlare di questi “ritagli” Deleuze usa i termini francesi di coupure, cadrage o persino découpage in modo da mantenere l’ambiguità di un’operazione che è da un lato geometrica (il sezionamento o taglio di un cono di luce) ma dall’altro anche cinematografica.

L’immagine-percezione (lo staccarsi passivo dal flusso dell’immagine-movimento, e quindi l’individuazione di un soggetto), l’immagine-azione (l’azione che ne consegue), e l’immagine-affezione (il determinarsi qualitativo di un soggetto, o per meglio dire l’intervallo che sospende e rende imprevedibile il rapporto tra azione e reazione) sono allora le tre modalità di apparire dell’immagine-movimento all’interno delle sezioni immobili di mondo: o per meglio dire, sono il modo d’apparire del flusso-Uno del divenire nel molteplice del mondo.

In questa specie di cosmologia non tanto del visivo quanto del reale stesso che fine ha fatto dunque il cinema? Perché in una riflessione che vede le immagini indistinguibili dalle cose stesse si dovrebbe parlare del cinema? Per un motivo molto semplice e per così dire, tecnico: il soggetto è preso nel reale all’interno di sezioni immobili; mondi che danno l’illusione di essere costituiti da oggetti e soggetti governati dal principio di azione-reazione. Dal punto di vista di un soggetto a noi sembra sempre di trovarci all’interno di un mondo governato dalle correlazioni soggetti-oggetti dove le immagini sono appunto rappresentazioni della coscienza. Questo mondo invece – ci dice Deleuze – sappiamo essere governato da un’immagine-movimento che non è nient’altro che puro divenire, e che viene prima di ogni possibile individuazione. La macchina da presa cinematografica è allora in grado di “sollevare” le cose dal loro principio di individuazione ingannevole e dalla loro “staticità” e di restituirle al loro Reale originario proprio in virtù del suo dispositivo: è il suo occhio meccanico infatti che riesce a guardare là dove un soggetto mai riuscirà a vedere e a portare lo sguardo nel mondo. E nel farlo riesce a mostrare l’artificialità della staticità dei rapporti soggetto-oggetto.

Il cinema, arte anti-umana per eccellenza dove la “messa in forma” viene fatta dalla registrazione passiva e automatica di una macchina, deve allora essere a tutti gli effetti dis-umana, nel senso che deve detronizzare le centralità della visione di quel soggetto che pensa di essere al centro del mondo ma che non è nient’altro che un’inflessione locale dell’immagine-movimento. Anzi il soggetto è semmai localizzato nel punto di massima dissimulazione del divenire dato che per “individuare” sé stesso deve sottrarsi dalla materia-flusso e “schermare” l’infinita propagazione della luce. Dreyer o Bergman allora con la loro centralità data al momento dell’affezione, o l’utilizzo dell’immagine-percezione in Vertov, o la dialettica di azione-reazione nelle commedie di Chaplin sono tutte modalità attraverso cui le sezioni immobili vengono restituite al loro movimento originario (“non c’è mobile che si distingua dal movimento eseguito, non c’è mosso che si distingua dal movimento ricevuto”). Il cinema allora è un’operazione di redenzione del divenire: più che produzione di immagini è una pratica di azione su di esse; di riemersione del loro flusso materico originario.

Con un gioco di parole ci si potrebbe chiedere: che cosa prende la macchina da presa? Non prende certo il mondo restituendocelo così com’è, come viene detto nella consunta metafora del cinema come arte di differimento della morte: prende piuttosto il movimento; va cioè a cogliere il divenire nel mondo, là dove si trova ma dove l’occhio umano non è in grado di vederlo. E per riuscire a farlo grazie al suo occhio meccanico “mette in movimento” le sezioni immobili di questo mondo mostrandone la co-appartenenza al caos originario. Come dice Pudovkin, che viene citato da Deleuze, è come se a una manifestazione “si salisse su un tetto per vederla, poi si scendesse alla finestra del primo piano per leggere i cartelli, poi ci si mescolasse alla folla”. La percezione naturale di un essere umano potrebbe mettersi a occupare tutti questi punti di vista uno per volta ma dovrebbe introdurre delle soste: sarebbe cioè ancora all’interno di una logica di pose staccate l’una dall’altra. È solo la percezione cinematografica che “opera continuamente, con un solo movimento le cui stesse soste fanno parte integrante e non sono che una vibrazione su di sé” dandoci dei blocchi di spazio-tempo che mostrano i segni del continuum ontologico dell’immagine-movimento.