Cannes 1 | L'immagine senza enigma

Chissà se un festival del cinema è ancora un luogo dove è possibile chiedersi “che cosa è un’immagine?”, “Che cosa vuol dire vedere?”, “Quale tipo di esperienza della visione facciamo in questo periodo storico, in questa congiuntura politica, nelle comunità dove viviamo?”

La visione, si sa, è un’esperienza complessa che mette insieme aspetti soggettivi e oggettivi, ma che soprattutto può interrogare – e a volte lo fa in modo affatto profondo – il soggetto che guarda. Sullo schermo si possono manifestare i nostri fantasmi: nel senso che possono tornare a noi in forma allucinatoria e dall’esterno quelle che sono le formazioni interne del nostro sé e del nostro inconscio. È quello che diceva Lacan dello sguardo: è un luogo di intersezione dove ciò che è interno e ciò che è esterno – ma anche ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo, ciò che è attivo e ciò che è passivo, ciò che è reale e ciò che è immaginato – si mischiano l’uno nell’altro fino a farsi indistinti. Facendo della realtà un luogo di emersione dell’angoscia (ma l’angoscia in psicoanalisi non è mai solo un problema: anzi, è solo attraversando l’angoscia, ci ha insegnato Jameson, che qualcosa dell’ordine dell’utopia può prendere corpo).

C’è stato un tempo in cui il cinema è stato un luogo e un tipo di esperienza dove storicamente queste domande venivano poste o quanto meno attraversate. E i festival erano occasioni perché un processo di interrogazione dell’immagine, di questo tipo e di questa profondità, potesse avere luogo. Così come secondo Freud il problema dei sogni non è mai la loro esperienza diretta ma il processo della loro traduzione differita nel linguaggio in analisi, anche il ruolo della critica cinematografica (in tutte le sue forme, dalle riviste ai cineforum) per decenni è stato un modo per produrre un discorso attorno all’esperienza dell’immagine. Non per fare da sottotitolo all’immagine – parafrasandola, spiegandola o peggio dando stellette e giudizi, come si fa oggi – ma perché una collettività provasse a fare qualcosa con delle parole che partissero da quell’esperienza enigmatica di interrogazione e di analisi dell’immagine.

Oggi l’impressione è che i festival non siano più in grado di produrre un discorso critico attorno all’esperienza del guardare. Al massimo sono degli organizzatori o facilitatori di un evento o di un’esperienza che però rimane per lo più muta, isolata, sempre più riluttante a essere interrogata. Ormai siamo abituati a vedere i festival – e Cannes non fa eccezione – in mano a clan di produttori – o a quello che, facendo il verso a Marx potremmo chiamare il “produttore complessivo” – intenti a promuovere i loro film all’interno della sempre più agguerrita geopolitica del capitale dell’entertainment.

I film e i loro proprietari, cioè i produttori e le loro società, si sono ritagliati e hanno consolidato una fetta di mercato, piccola eppure globalizzata: quella del cosiddetto “film da festival”, con il suo fedele pubblico annesso. Cannes rappresenta una fetta di mercato che ha le sue società di produzione, quelle di distribuzione, persino i propri cinema (li conosciamo tutti i cinema d’essai: dall’IFC Center o il Lincoln Center di New York all’Anteo di Milano, ma ormai ogni città di medie dimensioni del mondo occidentale ne ha uno) per non parlare delle piattaforme di streaming dove vanno a finire i film dopo che sono passati per i cinema, Mubi e Criterion Channel su tutti. Certo c’è ancora qualche differenza tra i capitali americani, trainati da Sundance e imprese dot-com e più collusi col capitalismo delle piattaforme, e il protezionismo francese dove una fetta della torta ce l’hanno ancora le associazioni di esercenti e dove un ruolo guida è rimasto ai finanziamenti statali, con tutto quello che questo comporta. Ma il rapporto tra l’immagine e le parole che gli stanno attorno, sembra essere ormai il medesimo, ovunque si vada per il mondo.

È un’illusione pensare che ci siano festival che scelgano “liberamente” i propri film. Il processo è semmai l’inverso: sono i film che rendono possibili i festival per avere una ribalta e guadagnarsi un pezzo della nostra sempre più scarsa e declinante attenzione (il tempo che passiamo a guardare le immagini dei reel su TikTok e Instagram ha ormai scalzato il tempo che passiamo di fronte a uno schermo a vedere un film). Non siamo lontani da quello che diceva Marx riguardo alle merci, che devono trovare una “vetrina” per essere esposte sul mercato e sperare di trasformarsi in “denaro”, e quindi in valore. E qui non si tratta di trovare un colpevole (chi è arrivato prima? I festival o il pubblico? I produttori o gli autori? L’uovo o la gallina?) perché siamo ormai di fronte a un sistema di relazioni, che si rafforzano a vicenda. Bisogna ragionare in modo olistico: si tratta di un ambiente delle immagini contemporanee, o di una struttura del simbolico visivo. Non ci sono film che devono scavalcare l’imbuto della distribuzione per incontrare finalmente un pubblico che è già ansioso di vederli, così come non ci sono autori pronti alla sperimentazione linguistica a cui viene negato l’accesso ai capitali per produrre i loro film. Non c’è un pubblico buono e un sistema di distribuzione o di produzione cattivo. L’alto e il basso si alimentano a vicenda, spesso rafforzandosi a vicenda.

Come ammetteva apertamente Julien Rejl, direttore artistico della Quinzaine des Cinéastes in un’illuminante intervista rilasciata a Senses of Cinema l’anno scorso: “ormai il tema di un film è da tutti considerato come il suo elemento più importante. Oggi il cinema d’autore si concentra principalmente su una riflessione sullo stato del mondo o della società, e viene incoraggiato a focalizzarsi su un paese specifico, sui suoi problemi, sulle sue questioni e le sue crisi.” Al “film da festival” e a tutto il comparto produttivo, simbolico, giornalistico che gli sta attorno, interessa soprattutto il contenuto: il “di che cosa parla”. E ci sarebbe da chiedersi che cosa questo dica di una società che ha demandato all’entertainment il proprio desiderio di trasformazione dell’esistente. Ma anche rimanendo alla sola questione estetica, il problema è che al cinema ormai sempre più spesso viene chiesto di guardare a degli oggetti della realtà, pensando che l’immagine sia una finestra oggettiva sul mondo, da riempire di “storie” e di contenuti (i due termini passe-partout dell’estetica contemporanea).

Lontani sono i tempi dove la politicità di un film veniva vista nel tipo di sguardo che veniva adottato, indipendentemente dall’oggetto e volte persino dalle dichiarazioni o inclinazioni politiche del regista. Tant’è vero che venivano recuperati a sinistra registi cattolici o che parlavano nei loro film di questioni tutt’altro che “sociali” come Robert Bresson, o Bergman o Tarkovskij, o film i cui oggetti erano tutt’altro che incendiari, come L’anno scorso a Marienbad di Resnais.

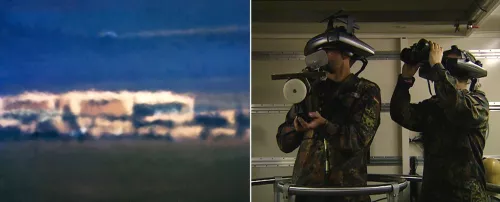

Perché a essere cambiato non è solo il discorso che gli sta attorno, ma anche l’immagine stessa. Che non si presenta più al soggetto come un enigma o un oracolo: qualcosa che lo espone a una domanda e quindi a un’interrogazione. No, l’immagine ormai si è fatta una propaggine del nostro narcisismo. Non chiede delle cose, semmai le afferma. Le immagini sono diventate operazionali, come diceva Harun Farocki: fanno delle azioni, non sono lì per essere guardate. Senz’altro provano ad affermare la nostra identità, oltre che il nostro potere. Più che dividere come fanno le domande o il desiderio inconscio, affermano e uniscono. Forse rassicurano. E infatti più che guardare e farsi guardare come facevano le immagini fotografiche o le prime immagini digitali, quelle di oggi – che alcuni chiamano algoritmiche – rielaborano una miriade di dati di tutti i tipi, spesso anche non visuali, per produrre una “visualizzazione”, come ha ben spiegato Ruggero Eugeni ne Il capitale algoritmico. Forse, nonostante tutti i luoghi comuni sulla società dell’immagine, siamo davvero entrati in un’era dove le immagini non chiedono più nemmeno di essere guardate. Forse è l’esperienza stessa della visione che sta scomparendo per come l’avevamo conosciuta nella modernità. Il problema è capire se vi saranno altri luoghi dove emergeranno i sintomi e i nostri desideri inconsci, magari persino oltre le immagini e i film; e se il cinema sopravviverà alla propria ennesima morte, che è stata già più volte annunciata in passato, ma che in definitiva non è mai avvenuta. Forse perché i fantasmi sono la cosa più difficile da uccidere, dato che morti, in effetti… lo sono sempre stati.

In copertina: War at a Distance (2003) di Harun Farocki.