Fondazione Rovati: Cibelli all’aria aperta

Let’s face the music and dance (Irving Berlin, 1936)

Quando ha iniziato a danzare, Diego Cibelli? Nella sua mostra del 2021, L’Arte del Danzare insieme (Museo di Capodimonte; catalogo a cura di S. Bellenger e A. Tecce, Iemme edizioni, Napoli 2021), i vasi – i veri protagonisti dell’esposizione con le loro forme semplici sapientemente modulate – erano sostegni per le lastre di rame che ne tagliavano i volumi e li sovrastavano come rigidi vessilli, emblemi di un’arte più ‘nobile’ e durevole.

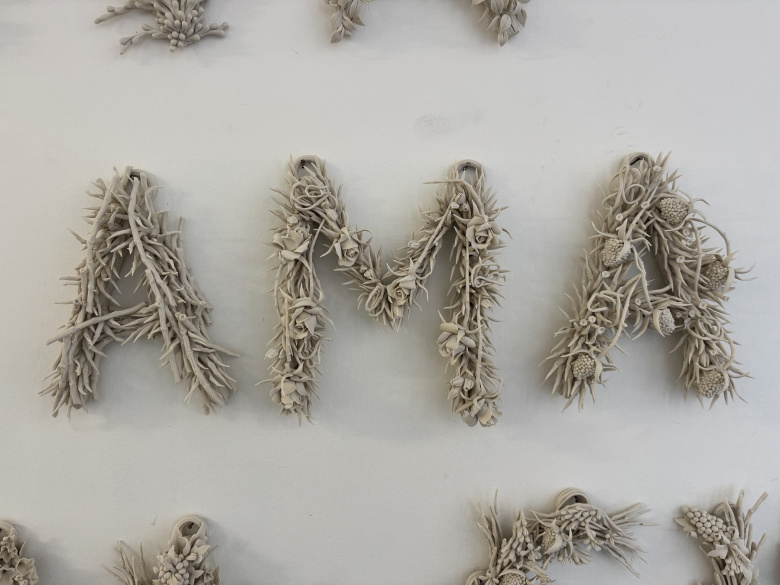

Dalla ‘stagione’ dei vasi, forme antiche e incorrotte, cariche di significati complessi, i prodotti della ‘bottega’ di Cibelli – il suo laboratorio di lavorazione e cottura della porcellana – sono diventati più articolati: fioriscono di una vegetazione minuta e multiforme che non è solo vegetazione, sono concrezioni corallifere, anemoni di mare, un intreccio di conchiglie e corniole, volti sorridenti spuntano da corone di fiori, grandi encarpi si distendono sulle pareti, animali fantastici si ricoprono di una embricatura di foglie e petali. La mostra Un vuoto che non ha luogo (Galleria Artiaco, Napoli 2024; catalogo a cura di S. Bellenger, editori Paparo, Roma – Napoli 2025) era popolata di questi esseri benevoli ma singolarissimi, il cui aspetto era al tempo stesso antico e fiabesco, mentre sulle pareti grandi disegni a matita su carta perlacea ne accentuavano l’aspetto da wunderkammer. Il tutto reso astratto dall’uso costante del biscuit (che della porcellana è lo stato anteriore alla invetriatura) il cui candore opaco rende più lievi e aggraziate le forme, gli intrecci, le giustapposizioni.

Questo punto di svolta della creatività di Cibelli potrebbe facilmente essere scambiato per una scelta decorativa, ornamentale, ma si tratta invece della capacità di replicare, con il suo stile, un aspetto dell’espressione artistica vitale e valida quanto quella che siamo abituati a porre in primo piano.

La distinzione dell’ornamento dal supporto, e la sua condanna come elemento posticcio, risale alla fine del Settecento, in realtà questa distinzione tra ‘supporto’ e ‘ornamento’ è, in certi contesti artistici, improponibile: chi definirebbe il fregio delle Panatenaiche, opera di Fidia, un’opera decorativa? e i mosaici bizantini o gli affreschi che hanno ricoperto le pareti di chiese, palazzi, santuari? Per stare più legati al nostro tema: la trasformazione dei capitelli classici in vere e proprie scene popolate di mostri fantastici o ispirate ai Vangeli (quella dei Re Magi svegliati dall’Angelo che mostra loro la cometa, dalla cattedrale di Saint-Lazare ad Autun, XII secolo, è stata ripresa da Cibelli in un suo disegno) e in generale tutta la plastica romanica, inscindibile dall’architettura, così i come riccioli e pinnacoli e intrecci di archi acuti dell’architettura gotica, che non possono essere separati dalla “struttura portante” ma anzi vi giocano un ruolo tettonico essenziale. Che dire poi delle manomissioni che hanno privato molti monumenti italiani danneggiati dai bombardamenti dalla loro veste barocca o tardobarocca, giudicandola decorativa e tramutandoli arbitrariamente in spoglie testimonianze “medievali”?

Ernst Gombrich, un secolo dopo le riflessioni sullo stile di Alois Riegl, scrive in Il senso dell’ordine, 1979, “l’ornamento è un modo per rendere sopportabile il mondo”, quindi in un certo senso per regolarne il caos, ma se dovessimo andare a cercare nell’opera di Cibelli questo tentativo di disciplinare il mondo rimarremmo delusi perché in questa esplosione di inventiva c’è qualcosa di molto diverso.

Il manto lussureggiante che intride i volumi, e che a volte ne penetra l’anima, è piuttosto un simbolo di “gentilezza”, una mano tesa verso il pubblico che uno strumento di controllo: le opere di Cibelli sono i simboli plastici di una volontà che non si accontenta di creare, mettendo al mondo strutture sempre più preziose e intricate, in cui non sai se lodare di più la sapienza tecnica che le ha consentite o la fantasia che le ha concepite – e vorrei avvicinare a questi esempi anche la produzione grafica: grandi disegni a matita sospesi come arazzi o adagiati sul pavimento come tappeti – ma vuole che a questa proposta il pubblico reagisca, facendo nascere un legame tra estranei che si riconoscono nella stessa emozione. E soprattutto c’è un pensiero, una riflessione che l’artista esprime sull’arte oggi e sul suo posizionarsi tra le attività che si intrecciano strettamente al bisogno delle persone della qualità estetica di quanto appartiene alla loro vita.

Nelle recenti intraprese milanesi alla Fondazione Rovati e alla Casa Museo Boschi Di Stefano, dai titoli fascinosi Una vita all’aria aperta – permanente (il progetto sarà accompagnato da una pubblicazione con testi di Sylvain Bellenger e Alessandra Troncone, edita da Fondazione Luigi Rovati in collaborazione con la casa editrice Johan & Levi) – e Viva chi ama, presentata da Gianfranco Maraniello – fino al 14 dicembre –, il linguaggio di Cibelli, pur nel segno di un ‘ammorbidimento’ della figurazione, diventa ancora più incisivo. Nella casa Boschi Di Stefano, che i due collezionisti avevano riempito di quadri e sculture, l’artista celebra il legame di affetto che legava i coniugi attraverso delle frasi che mettono in luce il sottofondo spirituale della loro esistenza, sono frasi solenni e antiche (viva chi ama, muoia chi non sa amare, muoia due volte chi impedisce di amare, ispirata a un’iscrizione pompeiana) o solo evocative (alberi infiniti, dalla canzone Il cielo in una stanza) ma che costringono a meditare sull’anelito alla bellezza che ancora si respira negli ambienti. Un ruolo particolare, quasi domestico, è riservato ai disegni, due dei quali sono sospesi mentre il terzo è a terra, come un tappeto fiorito di piante e piccoli animali su cui si può, anzi si deve camminare, perché le opere dell’artista non sono lì a separare ieri (il Novecento, secolo in cui si è formata la collezione) e oggi ma anzi spinge i visitatori a festeggiare ancora – come invita il tavolo da pranzo ricoperto di “vasi-nido” e confetti da matrimonio – l’unione di due anime elette.

Così come a Napoli si festeggiano i matrimoni con le bomboniere di porcellana di Capodimonte (che nulla hanno a che fare con la nota manifattura reale del ‘700) ma sono prodotti artigianali decorati da lavoratrici a cottimo, testimonianza, come ricorda Cibelli, della tradizione manifatturiera, a lui nota e vicina, perché tuttora radicata nel suo quartiere di nascita, Scampia.

Se alla Boschi Di Stefano domina l’affetto quasi filiale per due persone sconosciute ma la cui eredità, anche sentimentale, vive ancora nella loro collezione, alla Fondazione Rovati il cimento è maggiore, e all’altezza del compito è stato il ventaglio espressivo messo in campo da Cibelli. Innanzitutto la sede: un edificio all’interno del quale la collezione etrusca e le opere contemporanee si richiamano da un piano all’altro del palazzo, echeggiando reciprocamente nella memoria del visitatore; in un contesto così caratterizzato l’artista ha trovato non solo una personale via di mezzo ma un sorta di giunzione tra due entità culturali separate da millenni. Già nell’atrio ci sorprendono quattro maschere: sono lì da sempre? Sorridono, o forse ridono della nostra incertezza, sembrano antiche, forse etrusche … Cibelli introduce così la sua messa in scena, sulla facciata verso il giardino quattro lesene fiorite germinano dalle rigide mensole, ne spuntano due sileni (o forse fauni) che ripetono un qualche antico rituale e da cui fuggono veloci stormi di uccelli; sotto il marcapiano la scena si ripete: stambecchi e uccelli e scimmie si librano, si inseguono in un gioco rocambolesco in cui tutti agiscono in equilibrio precario.

Una scena mitologica, da fregio ellenistico o affresco etrusco, che il candore del biscuit – portato a dimensioni inimmaginabili, con una tecnica che il laboratorio ricostruito al primo piano, fulcro concettuale e metodologico dell’esposizione, aiuta a comprendere – evoca senza citare ma reinterpretandone, sorprendentemente, lo spirito; così il rigido assetto della facciata viene ammansito e il trascorrere della luce fa lievitare discretamente dal muro la scena o ne staglia i singoli personaggi recingendoli d’ombre.

Dopo l’assaggio dell’atrio salendo al primo piano ancora una sorpresa: fratelli e sodali dei personaggi del fregio, gentili ircocervi sono sospesi alla volta di una sala, nel gioco mutevole dello sguardo sembrano muoversi l’uno verso l’altro o allontanarsi per un nuovo dialogo. È un gioco ma anche l’illusione di un altrove arcaico, medievale, orientale … non è facile decidere, ma Cibelli dimostra qui quanto lui conti sul nostro sguardo per cavar fuori da queste opere ogni granello di poesia, una poesia da cui nasce una melodia silenziosa che ci invita intanto a danzare col moto lieve dei biscuit mossi dall’aria.

Domani affronteremo la ‘musica’.

Diego Cibelli, Una vita all’aria aperta, installazione permanente presso la Fondazione Rovati, Corso Venezia 52, dal 17 settembre

In copertina, Diego Cibelli, Una vita all’aria aperta, 2025. Particolare dell’installazione permanente alla Fondazione Luigi Rovati (piano nobile). Foto: Daniele Portanome.