Guardare gli animali e non imparare niente

Entrare all’ΕΜΣΤ, Museo Nazionale d'Arte Contemporanea di Atene è una rivelazione. È la prima grande mostra – con più di duecento opere e più di sessanta artisti coinvolti – a offrire una esplorazione profonda, etica, estetica e filosofica del complesso e problematico rapporto dell'umanità con gli animali: la più grande mostra collettiva su questo tema mai presentata. La mostra si snoda lungo tutti i sette livelli dell’EMST, in spazi aperti che permettono allo sguardo, e al pensiero, di vagare liberamente tra le diverse opere. Il taglio curatoriale si rifà al saggio di John Berger, datato 1980, a cui la mostra si ispira e che la curatrice Katerina Gregos ha scelto come titolo: Perché guardiamo gli animali? Più ci allontaniamo dagli animali, scriveva John Berger, e in modo definitivo dalla rivoluzione industriale in avanti, più li desideriamo nelle nostre vite. Ma in quale modo? Mentre John Berger sottolineava le differenze tra la società contadina e quella dei consumi, la mostra di Atene, pur rifacendosi esplicitamente a quel saggio fondamentale, lo attualizza traghettandolo nel tempo nostro, caratterizzato dalla decostruzione di certezze apparentemente consolidate. Nel mettere in luce il legame unico che esiste tra animali umani e animali non umani, emerge come conseguenza che i diritti di questi ultimi non siano più procrastinabili. Con questa straordinaria mostra Katerina Gregos si assume, infatti, il rischio di militare apertamente per un ripensamento radicale del nostro rapporto con il vivente non umano. Allarga il discorso, declinando il tema animali umani e non umani attraverso la dimensione artistica del nostro presente globale:

«Questa mostra – scrive – solleva l’urgente questione della necessità di difendere la vita non-umana. Mira a stimolare una riflessione sulle ingiustizie sistemiche che gli animali subiscono per mano degli esseri umani, riconoscendo al contempo che gli animali non sono separati da – ma parte integrante di – biosfera ed ecosistemi. Il cambiamento climatico, l’inquinamento, l’allevamento industriale intensivo, la guerra, la distruzione degli habitat naturali, gli esperimenti sugli animali, la negligenza verso gli animali domestici hanno tutti un impatto drammatico sugli animali e sui loro ambienti. Lo specismo – la nostra convinzione che gli esseri umani siano superiori a tutte le altre creature viventi e abbiano maggiori diritti – ha giustificato un’ampia e violenta forma di sfruttamento, persino mentre i progressi negli studi sugli animali rivelano che l’intelligenza e le capacità animali sono spesso superiori alle nostre. Se vogliamo davvero impegnarci per la giustizia climatica e la protezione ambientale, gli animali devono essere parte integrante del dialogo. È un imperativo etico riesaminare il nostro rapporto con quegli esseri non-umani con cui co-abitiamo la terra, immaginare nuove forme di coesistenza interspecifica e riconoscere l’intelligenza animale come diversa ma non inferiore alla nostra.»

Gli artisti convocati in questo consesso epocale, provenienti da continenti e contesti diversi, sono accomunati da una precisa e lucida tensione emotiva e intellettuale, seppure espressa con varie sensibilità e con mezzi diversi, verso la vita animale. Introducono la mostra un testo e alcuni pannelli dell’artista grafica e attivista animalista Sue Coe. Se gli animali credessero in Dio, identificherebbero Satana negli umani, scrive Coe, per le sofferenze che noi umani sappiamo infliggere loro. Lo sguardo degli animali su di noi e il nostro su di loro si riflettono di continuo in tutte le opere: fotografie, installazioni, sculture, disegni, dipinti, video, suoni. Una parte interessante sono proprio i rumori e i suoni, secondo il campo emergente della zoomusicologia, presente in mostra con una serie di artisti selezionati da Joanna Zielinska, senior curator del Museum of Contemporary Art di Anversa.

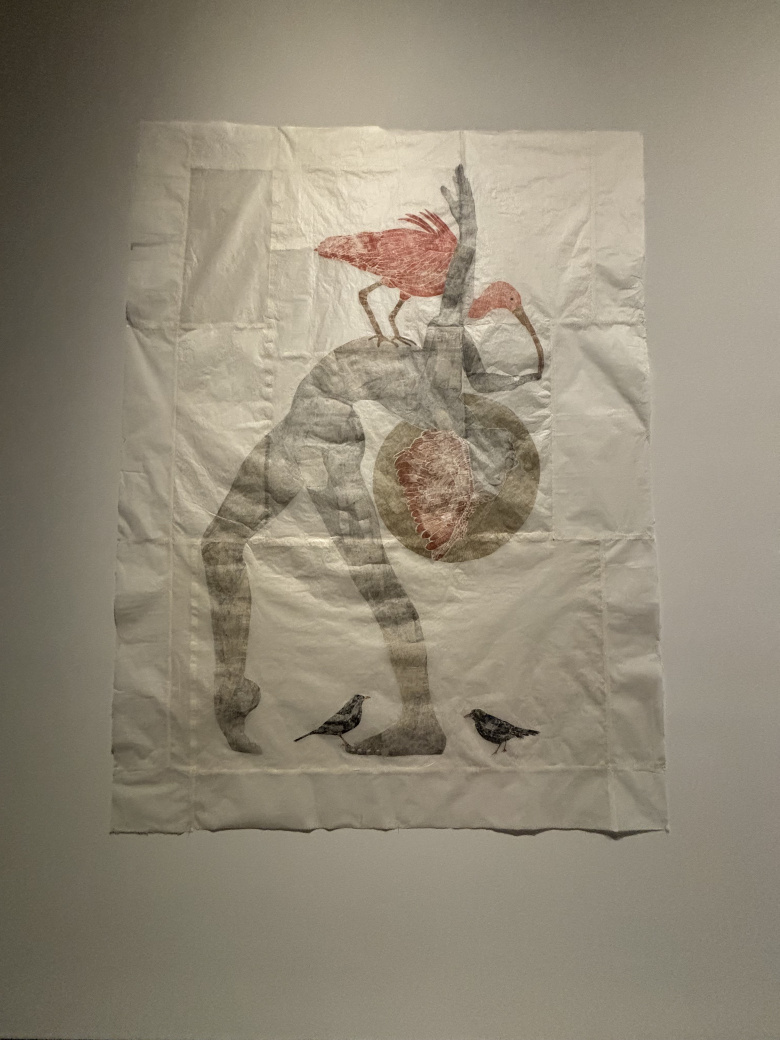

Ogni opera ci riporta alla vexata quaestio. Chi sono davvero gli animali? Così facendo, in un continuum tra estetica ed etica animale, ed è questo uno degli aspetti centrali del progetto, la mostra riesce a cogliere in un unico sguardo le questioni ecologiche e morali che riguardano gli animali. Non basta meravigliarci per la loro bellezza, anche se ne siamo catturati, come nel caso delle grafiche del volo degli uccelli di Xavi Bou nelle serie Ornitography o negli arazzi ricamati di Jakup Ferri, We We. Li dobbiamo rispettare. La grande installazione di Emma Talbot, dal titolo Human/Nature mette in scena il paradosso di una distinzione netta tra la natura e gli umani; quella di Radha D’Souza & Jonas Staal Comrades in Extinction, allude al grande numero degli animali già estinti, a causa dell’espansione di sapiens. Nell’autoritratto di Marta Roberti che si immagina come un san Francesco con gli uccelli c’è tutta la poesia di un comune sentire del vivente. Nei bassorilievi di Lin May Saeed si ritrova la solidarietà interspecifica che ha caratterizzato tutta la sua vita artistica. Si tratta di artisti che da sempre hanno posto al centro della loro ricerca temi quali l'intelligenza animale, lo specismo, l'interconnessione ecologica, lo sfruttamento animale e il divario uomo-animale.

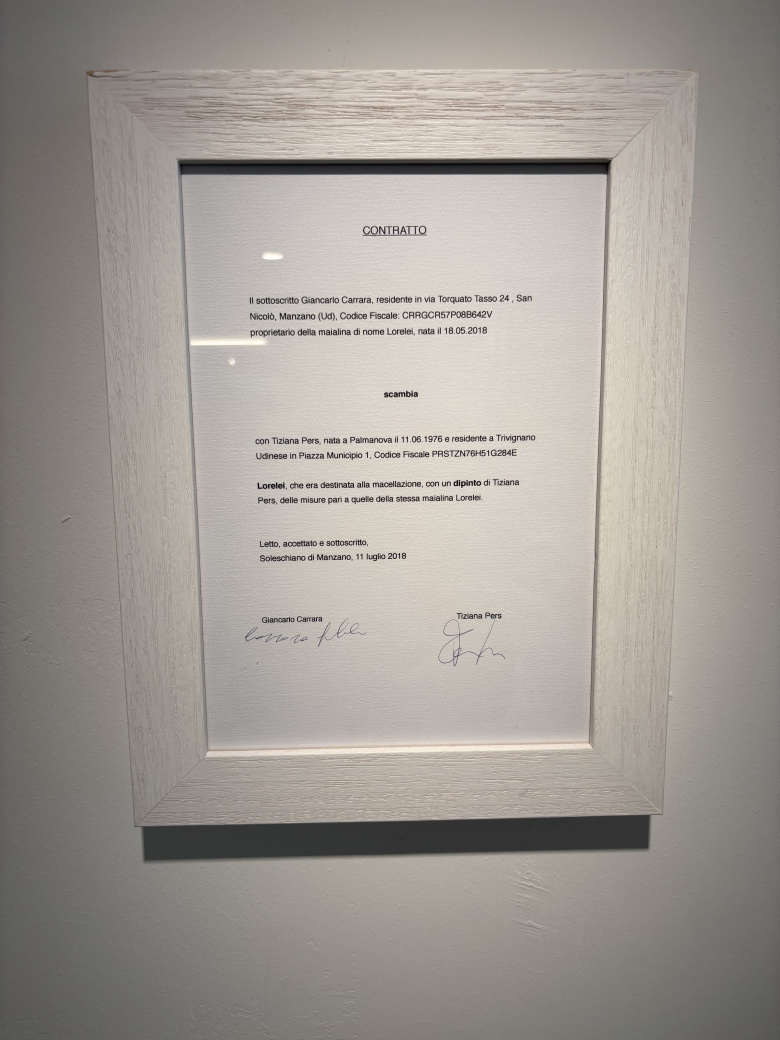

Il tema è immenso, ma la mostra riesce nell’intento di restituire un messaggio unico. Il filo rosso è il riconoscimento dell’animale in quanto individuo. Natura e cultura, sappiamo, sono da qualche tempo ormai, termini scivolosi. L’apparente opposizione tra i due ambiti e l’ideologia che ne consegue sono state confutate da antropologi come Philippe Descola e Tim Ingold. Se siamo tutti, umani e non umani, in parte natura e in parte cultura e se, come dimostra Lorenzo Bartalesi riprendendo Charles Darwin nel suo bel libro Storia naturale dell’estetica (2025), la ricerca di estetica precede addirittura quella di cultura, è cioè un fatto biologico che ha guidato l’evoluzione, la rappresentazione degli animali può e deve cambiare. Anzi, lo ha già fatto. Interessante il lavoro di Tiziana Pers che, all’interno del progetto “The Age of Remedy”, salva animali dal macello, dà loro un nome, ne fa il ritratto a olio e stipula un contratto con l’azienda agricola proprietaria dell’animale in cui scambia il ritratto con la salvezza dell’animale in questione. Pers è anche autrice di ritratti di animali ad acquerello presenti in mostra, come The Sleepless Monkey. La mostra parte dal presupposto che si possano rappresentare gli animali in modo diverso, decostruendo visioni tanto consolidate, quanto desuete. Nel caso dei trofei di caccia e nei ritratti di epoca coloniale, Hunting and Collecting di Sammy Baloji, una parete intera nel piano -1 a inizio percorso, è dedicata a questi soggetti, bambini bianchi accanto ad animali esotici uccisi, o scimmie e nativi “travestiti” all’occidentale per prendersi gioco di entrambi. È palese ai nostri occhi di oggi la tristezza di quei cadaveri animali esposti e l’assurdità della riduzione ad animali dei colonizzati, nel gioco di svalutazioni che avrebbe portato una gerarchia tra le “razze”, trascinando nella categoria subumana non solo le bestie, ma anche i popoli e gli individui non conformi. Ci sorprende invece scoprire, nei ritratti di Nabil Boutros, dal significativo titolo Celebrities/Ovine Condition, le diverse espressioni dei volti di pecore. Il famoso gregge, metafora del pensiero uniformato e inconsapevole semplicemente è un falso. Ogni ovino è a sé, ogni scatto Boutros ne rivela la soggettività. Non si tratta della capra dal viso semita di Umberto Saba, ma proprio di un individuo con le sue idee in merito alla sua vita. Se non l’avessimo ancora capito, sarebbe il caso di pensarci, sembra dirci la scultura di Maarten Vanden Eynde, situata al centro dei ritratti, dal titolo suggestivo di Homo stupidus stupidus. Anche le sculture in bronzo di Euripides Vavouris enfatizzano la soggettività animale. Sono nozioni che la moderna etologia ha da qualche decennio divulgato – Frans de Waal con le avventure sessuali delle disinibite bonobo, Carl Safina evidenziando l’organizzazione sociale di cetacei e di elefanti, per citare solo i più noti. Già Jane Goodall, del resto, negli anni Sessanta, aveva osservato la soggettività degli scimpanzé che stava studiando e quindi aveva assegnato loro un nome, una vera e propria eresia per i suoi colleghi maschi che l’accusavano di sentimentalismo femminile, antiscientifico.

Il tema dei diritti degli animali risale in realtà perlomeno dal diciottesimo secolo. Ma la questione ora sembra essere anche un’altra. L’accanimento nel cercare similitudini e differenze tra umani e non umani per giustificare o meno il nostro dominio sugli animali non umani, o produrre altre gerarchie, il gatto di casa sì, per lui voglio il veterinario di base, ma il maiale no, quello lo mangio arrosto, sembra fuorviante e la mostra sembra dirci, anche inutile. L’intelligenza riconosciuta dei maiali non ha impedito di trasformarli in oggetti di consumo in produzione industriale, come nel terribile video di Ang Siew Ching sulla fabbrica di carne in Cina, High-Rise Pigs; quella dei cani non ha impedito di lanciarli in orbita facendoli morire di stenti e di paura. Siamo meglio o siamo peggio dei nostri compagni animali? – per usare un termine di Donna Haraway. Se si considera il volo, siamo meno bravi degli uccelli, se si considera il nuoto siamo meno bravi dei pesci, e così via. Certamente Darwin l’aveva già detto. Ma è come se la portata della rivoluzione darwiniana sull’evoluzione godesse oggi di una nuova influenza, amplificata dalle espressioni filosofiche dell’inclusione. Molti artisti in mostra militano in settori che spaziano dall’animalismo all’ecofemminismo, all’insegna dell’intersezionalità. Non è un caso che, quasi senza soluzione di continuità, la mostra “Why Look at Animals” si colleghi a un’altra esposizione presente nel museo, “WOMEN together”, una storia del femminismo per immagini.

L’arte rende fruibile e godibile, e anche più immediata, la complessità del discorso filosofico sui confini dell’umano e delle soggettività animali. Ci sono in mostra immagini brutali, indubbiamente, ma il significato ultimo è che un cambiamento sia possibile. Si tratta di un coinvolgente, appassionato, estetico viaggio che ci porta, attraverso quel sismografo meraviglioso che è l’arte, ad accedere verso un mondo migliore, quello che gli artisti e le artiste hanno già visto per noi e prima di noi.

La curatrice del Museo di Arte Contemporanea di Atene, Katerina Gregos, ha sin dall’inizio della sua attività curatoriale esplorato la relazione tra arte, società e politica, con una particolare focalizzazione sui temi della democrazia, dei diritti umani, dell’economia, dell’ecologia e della crisi nei circuiti globali della produzione. L’edificio, non lontano dal Museo dell’Acropoli, era un tempo un birrificio; ad oggi è l’unico museo di Atene dove sia consentito l’ingresso ai cani.

Why Look at Animals, a cura di Katerina Gregos

Atene, ΕΜΣΤ Museum of Contemporary Art

Fino al 15 febbraio 2026