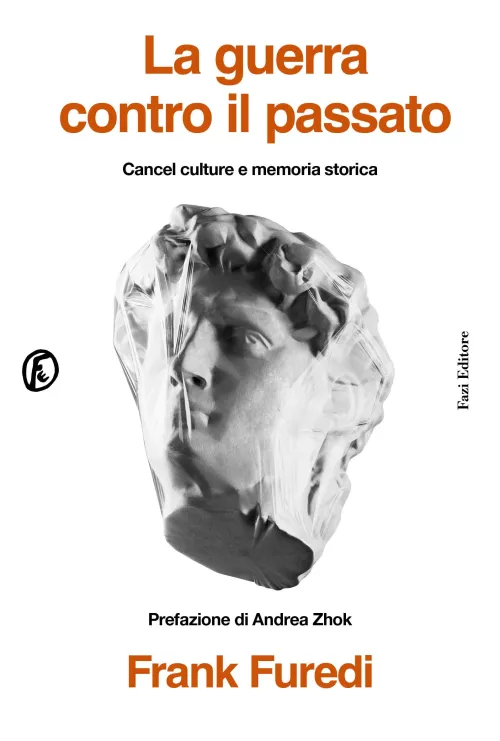

Guerra al passato

Ci sono almeno due modi di leggere il libro di Frank Furedi La guerra contro il passato. Cancel culture e memoria storica, pubblicato da Fazi (traduzione di Riccardo Cristiani, prefazione di Andrea Zhok; edizione originale The War Against the Past. Why the West Must Fight for its History, 2024). Il primo – a mio avviso sbagliato – è di trattarlo come un repertorio di episodi, di eventi singoli, che a seconda delle convinzioni del lettore possono essere enfatizzati o minimizzati. Il secondo, che ritengo molto più appropriato e utile, consiste nel concentrarsi sulla tesi complessiva, ben sintetizzata dal titolo. Il merito maggiore di Frank Furedi (sociologo ungherese naturalizzato canadese, professore emerito all’università del Kent) è infatti di proporre un’interpretazione di ampio respiro sulla cultura della cancellazione, che mira a rendere ragione di una quantità di fenomeni, di atteggiamenti, di prese di posizione più o meno autorevoli e politicamente rilevanti. Fra cui vi sono indubbiamente casi estremi, grotteschi, perfino ridicoli, che si prestano a richiamare l’attenzione dei media attizzando polemiche e sarcasmi: ma che acquistano un significato diverso se collocati in una prospettiva storica più estesa, come indizi di un cambiamento che ha cominciato a prender forma secoli or sono, e che va molto al di là della faziosa intemperanza delle frange attiviste più radicali.

Fra gli esempi spiccioli citati da Furedi potremmo ricordare l’attribuzione alla regina egizia Hatshepsut (morta nel 1458 a.C.) di un’identità transgender; o la polemica sul colore della pelle di Cleopatra, in cui si è sostenuto che gli studiosi di storia (pressoché tutti maschi bianchi) avrebbero occultato il fatto che Cleopatra era nera; o la proposta di cambiare il nome scientifico della Setophaga townsendi, una specie di codirosso americano, perché l’ornitologo americano John Kirk Townsend (1809-1851) era un razzista. O ancora, la didascalia di un busto bronzeo di età romana esposto in un museo di Glasgow: «Gli artisti romani copiavano gli scultori greci, che usavano formule matematiche per definire quelle che ritenevano essere le proporzioni umane perfette: cosa che è stata erroneamente usata per promuovere idee razziste circa le proporzioni ideali dei volti». A tacere dell’avvertenza (trigger warning) premessa a un’edizione (niente meno) delle Critiche di Kant: «Questo libro è un prodotto del suo tempo e non riflette gli stessi valori che avrebbe se fosse stato scritto oggi. Prima di consentirne la lettura, i genitori potrebbero considerare di discutere con i propri figli di come sono cambiate le opinioni su razza, genere, sessualità, etnia e relazioni interpersonali da quando il libro è stato scritto».

Casi estremi, dicevamo: e molti se ne potrebbero aggiungere, rovistando fra i mille propositi, pullulanti soprattutto nell’anglosfera, di «decolonizzare» ogni aspetto della cultura, della storia, della vita, inclusa la mente dei cittadini. Così come si potrebbe ricordare l’inequivocabile professione di razzismo di Nikole Hannah-Jones – promotrice del Progetto 1619 – contenuta in una lettera all’«Observer»: «quella dei bianchi è la peggior razza di assassini, stupratori, predatori e ladri del mondo moderno» (per inciso, The 1619 Project, edito nel 2019, è una raccolta di saggi che propongono una rilettura complessiva della storia degli Stati Uniti imperniata su un evento ritenuto fondativo, l’arrivo a Jamestown in Virginia dei primi schiavi africani, in evidente polemica con il mitico sbarco nel Massachusetts dei cosiddetti Padri Pellegrini, i Pilgrim Fathers, l’anno successivo). Ma si tratta di una prospettiva sterile: tanto più insidiosa per il fatto che lo stesso Furedi, accumulando riferimenti, sembra a volte lasciarsi trasportare dall’insofferenza e dall’indignazione: ad esempio, tralasciando di precisare che Hannah-Jones ha scritto quella lettera nel 1995, quando aveva a malapena vent’anni (indipendentemente dal fatto che poi abbia cambiato idea o no). Il rischio, insomma, è di cedere alla tentazione di giustificare, per reazione, la campagna dell’attuale amministrazione americana contro la cultura woke: che oltre ad essere nella fattispecie un rimedio peggiore del male, è stato il facile preludio a un attacco generalizzato contro i principî della democrazia e dello stato di diritto.

Molto più interessante è soffermarsi sul quadro storico generale che Furedi traccia. Una premessa della Guerra contro il passato è che il passato – come ha scritto lo storico Zachary S. Schiffman in The Birth of the Past, Johns Hopkins U.P., 2011 – non è sempre esistito. Al di là dell’ovvia circostanza che il tempo passa e che quindi esistono distanze cronologiche, la coscienza del passato è una conquista culturale. In Occidente un ruolo di primo piano è stato svolto dal Rinascimento, anche se l’idea è entrata nella coscienza comune solo nel XVIII secolo; è da quest’epoca che data la maturazione di un senso della differenza tra il tempo attuale e le epoche trascorse, tale da suscitare discussioni e riflessioni critiche sul rapporto fra il passato e il presente. Sintetizzando molto, nella storia della cultura occidentale si registra una sorta di parabola. Dapprima il passato viene celebrato come fonte di legittimazione e di autorità: per alcuni secoli la massima ciceroniana historia magistra vitae non viene messa in discussione, e va di pari passo con il diffuso, perdurante atteggiamento di rispetto nei confronti degli anziani, considerati depositari di conoscenza e di saggezza. Le cose cominciano a cambiare alla fine del Settecento, in sintonia con la rapida accelerazione del mutamento sociale. Gradualmente, l’innovazione comincia a essere vista come intrinsecamente desiderabile, e l’idealizzazione della giovinezza guadagna terreno, delineando un dissidio fra le generazioni che avrà in prospettiva importanti sviluppi.

Nel corso dell’Ottocento il ruolo del passato come fondamento normativo della società entra in crisi. La distanza fra il vecchio e il nuovo si accresce. Fra i due termini tende a profilarsi un contrasto sempre più palese; tuttavia la modernità, pur definendosi in opposizione al passato, per un certo periodo è orientata più verso la celebrazione del nuovo che non verso la denigrazione del vecchio. Le cose cambiano all’inizio del Novecento. Se le avanguardie artistiche rigettano platealmente il passato, visto come zavorra o come ostacolo al progresso, la distanza mentale rispetto al presente tende ad accrescersi anche in altri ambiti. Analogamente, i grandi movimenti politici del secolo coltivano il mito dell’uomo nuovo; ma anche agli occhi di chi ne rimane estraneo, l’autorità del passato viene progressivamente erosa dalla percezione – o dalla convinzione – che il cambiamento sia il connotato decisivo del mondo moderno. Il senso di una cesura rispetto alla tradizione finisce così per entrare nella coscienza comune. Negli anni Sessanta e Settanta la perdita della continuità storica e culturale si ripercuote sulle consuetudini e sulle convenzioni che definiscono i rapporti fra le persone e fra le generazioni; il passato appare sempre più lontano, sempre meno istruttivo, sempre più trascurabile.

Lo scenario cambia ulteriormente sotto la spinta della decolonizzazione, del femminismo, delle battaglie per i diritti civili, delle rivendicazioni delle minoranze. Per la cancel culture di oggi il passato non è più soltanto qualcosa da cui differenziarsi, da cui prendere le distanze, né qualcosa di cui liberarsi, come di un peso che intralcia il progresso (l’idea di progresso si è anzi a sua volta oltremodo indebolita). Il passato è percepito e presentato come una minaccia: qualcosa di negativo, di nocivo, di «tossico». Di qui la serie di fenomeni che secondo Furedi configurano una vera e propria «guerra contro il passato»; e un dato significativo è che gran parte dell’establishment politico-culturale si è affrettato ad assecondare le iniziative degli attivisti (ricordo che il libro è stato pubblicato prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca). La richiesta di abbattere statue di personaggi compromessi con il colonialismo o lo schiavismo è solo l’aspetto più plateale di una condanna che tende a investire l’intera storia dell’Occidente, vista come un cumulo di errori, ingiustizie, oppressioni, violenze, crimini, in cui non rimane spazio per il riconoscimento di acquisizioni positive, né sul piano politico, né nell’ambito della storia dell’arte e del pensiero. Il discredito non risparmia le figure di maggior prestigio del canone culturale occidentale, da Aristotele a Ovidio, da Shakespeare a Kant; a ciò si aggiunge la volontà di riformare il linguaggio, dando puntigliosamente la caccia a tutte le possibili connotazioni potenzialmente offensive o inappropriate. Estranea all’idea di cercare di comprendere le dinamiche storiche – con punte di «astoricismo delirante» – la cultura della cancellazione appare solo preoccupata di giudicare, di emettere sentenze, sulla base di una granitica presunzione di superiorità rispetto al passato.

Il problema non è solo che in questa guerra contro la storia abbondano gli anacronismi, cosa peraltro di per sé abbastanza grave (Lucien Febvre considerava l’anacronismo come «il peccato capitale» per uno storico). Il punto è che la pretesa di sanificare il passato rischia di provocare (riprendendo il titolo della prefazione di Andrea Zhok) la «liquefazione culturale» dell’Occidente. Se è stato giusto, e anzi doveroso, criticare le pratiche imperialiste e colonialiste del passato – dalle quali peraltro, aggiungo io, sono sempre stati esentati gli imperi terrestri, come quelli di Russia e Cina –, ergere la sensibilità contemporanea a giudice assoluto e infallibile dell’operato di chi ci ha preceduto replica paradossalmente proprio una delle colpe peggiori della tradizione culturale che si intende condannare, cioè l’atteggiamento di sufficienza e disprezzo verso tutte le epoche e le culture diverse dalla propria. Con il non secondario risvolto che la cancel culture, nella sua presunzione di non aver nulla da imparare dalla storia, appare orientata molto più verso il passato che non verso il futuro. A ossessionarla è la correzione (o la vendetta) postuma: l’effetto del dilagante «presentismo» odierno è appunto una sorta di crociata contro il passato, alimentata da quella che Furedi chiama «archeologia della rimostranza» (grievance archeology). L’accusa di essere pale, male, and stale (bianco, maschile e stantio) viene mossa contro i più vari aspetti della storia della letteratura, della filosofia, dell’arte, della musica.

Fra gli intenti del libro non rientra l’apologia della cultura occidentale, che avrebbe ovviamente richiesto molto spazio, e una differente impostazione. Strada facendo, s’incontra però una considerazione storica che merita di essere sottolineata. Spesso, prima di essere superata, una prassi vigente da tempo viene teorizzata: e la stessa teorizzazione prelude alla valorizzazione della visione contraria, di fatto agevolandola. Così è avvenuto per la libertà religiosa o per la condanna della schiavitù: il principio della tolleranza s’è affermato dopo la teorizzazione dell’intolleranza (per intenderci: prima Bossuet, poi Voltaire), così come il rifiuto del razzismo e dello schiavismo s’è imposto dopo il tentativo di fondare le differenze razziali su base filosofica o scientifica (personalmente, io non mi stanco di ripetere che la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è un tipico prodotto della cultura occidentale). Le dinamiche storiche sono complesse: comprenderle richiede tempo, impegno, intelligenza. È molto più facile e meno faticoso condannarlo senz’altro, e cercare ove possibile di cancellarne le tracce. Ma questo tipo di damnatio memoriae comporta un grosso pericolo. Insegnare alle nuove generazioni che la storia da cui provengono è qualcosa di cui ci si può solo vergognare mina infatti alla base i principî della coesione sociale. L’esistenza di una comunità poggia sulla conservazione e la trasmissione di memorie condivise.

A questo proposito credo che si debba anche segnalare un limite nel discorso di Furedi. Insistendo sull’ossessione identitaria che contraddistingue molte persone appartenenti a categorie che hanno sofferto discriminazioni, mi pare che sottovaluti l’importanza dell’emergere nel mondo occidentale di tendenze localiste e nazionaliste (o come oggi s’usa dire, sovraniste) che a un certo punto parevano storicamente superate. Quella dell’identità è una bandiera che viene sventolata sia dai fautori delle innovazioni più intransigenti, sia dai peggiori reazionari (così come la prassi della censura libraria accomuna la destra americana più retrograda e oscurantista e gli adepti più combattivi della cancel culture). Ciò di cui si sente la mancanza è invece l’emergere di orientamenti e di movimenti che assegnino la priorità all’agire, al fare, anziché all’essere: cosa che però richiede – e non è poco – un’idea positiva e plausibile di futuro.

Concludo con due considerazioni. La prima è molto personale. Da cultore di letteratura, trovo particolarmente intollerabile la tendenza a correggere o censurare i testi degli autori, emendandoli dei termini ritenuti politicamente scorretti, come è avvenuto di recente con Roald Dahl; e mi domando se, e come, venga letto, pubblicato, insegnato oggi in America un narratore come Mark Twain, che pure ai suoi tempi suscitò controversie per aver messo alla berlina molti aspetti della mentalità razzista dominante (già nel 2011 una casa editrice di Montgomery, Alabama, aveva edito The Adventures of Huckleberry Finn in una versione censurata). Analogamente, trovo irritante la prassi di qualche editore di premettere trigger warnings alle opere dei classici, anche contemporanei, come Hemingway: veri e propri insulti all’intelligenza dei lettori.

La seconda riguarda invece un episodio che Furedi ricorda senza soffermarvisi, l’abbattimento nel 2020 a Bristol della statua di Edward Colston, sull’onda delle proteste per l’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Successivamente la statua, che era stata gettata nel fiume (Bristol sorge sull’estuario del Severn) è stata ripescata ed esposta in un museo; sul piedestallo, ormai simile a un semplice cippo, è stata applicata una targa correttiva, che peraltro a sua volta non ha mancato di suscitare polemiche. Qualche tempo dopo, il governo britannico (primo ministro era allora Rishi Sunak) ha optato per una politica denominata retain and explain, cioè “conserva e spiega”, secondo la quale i monumenti storici contestati non vanno demoliti, ma corredati di informazioni chiarificatrici che rendano conto dei mutamenti della sensibilità. Di questo argomento Furedi non parla (immagino che il libro sia stato consegnato all’editore prima della pubblicazione delle linee guida governative, avvenuta nell’ottobre 2023). Lodevole, a mio avviso, il freno a un’indiscriminata iconoclastia; da verificare, invece, le modalità di applicazione, giacché le «spiegazioni» sono esposte al rischio di risultare fiacche, pedanti, pelose; e in qualche caso la rimozione può essere davvero opportuna, come è avvenuto, oltre i confini del Regno Unito, per la statua del generale confederato Robert E. Lee a Charlottesville, Virginia.

Tornando al caso di Bristol, oggi è rimasto il piedestallo vuoto; ma a suo tempo era stata avanzata una proposta brillante, che merita di essere ricordata. Edward Colston (1636-1721), nativo appunto di Bristol, si era arricchito con il commercio di oro, avorio e schiavi; in età avanzata aveva poi dato vita a svariate iniziative filantropiche a favore degli strati più poveri della popolazione, come la costruzione di scuole e di ricoveri. Ora, il 9 giugno 2020, due giorni dopo l’abbattimento da parte del movimento Black Lives Matter della statua (che era stata eretta, dettaglio non trascurabile, solo nel 1895), Bansky ha pubblicato sui suoi social il bozzetto di un gruppo scultoreo, con la seguente spiegazione: «Ecco un’idea che si rivolge sia a chi sente la mancanza della statua di Colston sia a chi non la sente. Lo tiriamo fuori dall’acqua, lo rimettiamo sul piedistallo, gli mettiamo un cavo attorno al collo e facciamo fare alcune statue di bronzo a grandezza naturale di manifestanti nell’atto di tirarlo giù. Tutti contenti. Un giorno straordinario commemorato». Chi oggi passa per quel parco pubblico di Bristol (The Centre) difficilmente si fermerà a leggere le targhe sul piedestallo vuoto, mentre la soluzione ideata da Banksy non sarebbe potuta sfuggire all’attenzione del passante più distratto: che avrebbe avuto così un’occasione per riflettere sulle sciagure e sulle contraddizioni della storia, sulle colpe e sui meriti degli uomini eminenti, sullo schiavismo e sull’omicidio di George Floyd, sul nostro rapporto con chi ci ha preceduto. E, naturalmente, sul genio di Banksy, chiunque egli sia: e sulla capacità dell’arte di guardare al futuro senza cancellare il passato.