Heinlein e il libro pirata

I veri fan di fantascienza sanno che il romanzo forse più conosciuto di Robert A. Heinlein, nella versione integrale, è stato pubblicato postumo, nel 1991, per volontà dell’amatissima seconda moglie di uno degli scrittori più popolari di questo complicato genere letterario. Virginia Doris Gerstenfeld, affettuosamente “Ticky”, aveva incontrato il futuro marito quando entrambi prestavano servizio nelle forze navali, e Robert era suo subalterno. Da sposati, erano inseparabili, e persino l’idea del romanzo era emersa da una loro conversazione serale su Rudyard Kipling e sul bambino selvaggio protagonista di Il libro della giungla (1894). Da lì era nato lo spunto di un Mowgli “marziano”, spunto al quale Heinlein aveva lavorato a intermittenza per addirittura dieci anni. Ne era risultato un volume monumentale di 220.000 parole. L’editore Putnam’s Sons aveva accettato di pubblicarlo, imponendo però tagli significativi, che avevano ridotto l’opera alla misura di 160.000 parole. Straniero in terra straniera (Stranger in a Strange Land) uscì quindi in questo formato ridotto nel 1961, e si aggiudicò subito dopo il Premio Hugo per il Miglior romanzo di Fantascienza: questo nonostante le critiche di alcuni che lo considerarono un minestrone insensato di sociologia, politica e scienza dozzinale. Heinlein avrebbe dichiarato poi, non si sa con quanta sincerità, che il romanzo nella sua versione “tagliata” era anche migliore dell’originale, ma Virginia non deve esserne stata convinta.

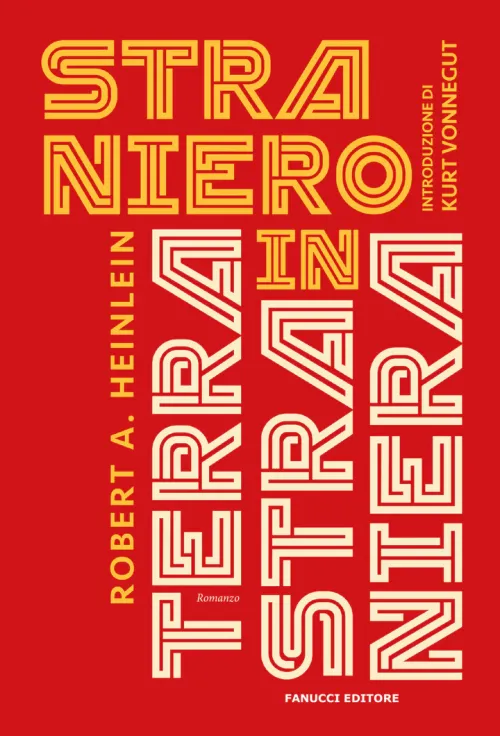

Trent’anni dopo, nel 1991, la vedova Heinlein riesce infatti a “piratarne” la versione completa, ora tradotta per i tipi di Fanucci, con prefazione di Kurt Vonnegut Jr. Quest’ultima è significativa, non solo per i suoi toni entusiasti, ma anche perché nel 1959 Vonnegut aveva pubblicato Le sirene di Titano (The Sirens of Titan), con il quale Straniero in terra straniera ha sicure analogie. Nonostante lamentasse in più occasioni di essere stato inserito a tradimento nella cricca degli scrittori di fantascienza, Vonnegut era già al suo secondo romanzo di impianto speculativo. Il primo era stato Distruggete le macchine (Player Piano, 1952), ed è probabile che quella cricca cominciasse a piacergli. E comunque erano anni densi di cambiamenti, ovvero uno dei momenti in cui, tradizionalmente, questo genere letterario fiorisce. Il ’61 in particolare è l’anno dell’operazione della CIA alla Baia dei Porci, con un tentativo di invasione di Cuba che fallisce miseramente, poco prima che il presidente John F. Kennedy annunci al congresso l’obiettivo di far sbarcare il primo uomo sulla luna con il programma Apollo. Dylan debutta in pubblico, e nello stesso mese – sempre in aprile – Alan Shepard si aggiudica il privilegio di essere il primo americano nello spazio. In questo improvviso spalancarsi di orizzonti prima insospettabili, l’idea di raccontare le avventure di un marziano sulla terra deve apparire piuttosto godibile, e, a dire il vero, in buona parte lo è ancora.

Moltissimo dipende dalle caratteristiche del protagonista. Valentine Michael Smith – per gli amici Mike – è in effetti un giovane al quale è difficile resistere. Anticipazione riuscita del Billy Pilgrim di Vonnegut (Mattatoio n. 5, 1969) e del Forrest Gump di Robert Zemeckis (Forrest Gump, 1994), il protagonista di Straniero in terra straniera è figlio di una relazione illegittima tra due membri dell’equipaggio dell’astronave Envoy. Sua madre, Mary Jane Lyle Smith, sarebbe sposata con il dottor Ward Smith, ed è anche la geniale inventrice di un sistema di propulsione spaziale unico, brevettato prima di partire per la tragica missione. Il padre, il Comandante Decorato Michael Brant, sarebbe il marito della semiologa, infermiera e storica Winifred Brant. L’equipaggio, a un certo punto del viaggio o all’arrivo, deve aver deciso che le esperienze poliamorose fossero meno noiose della monogamia. Figlio appunto di una relazione illegittima, Smith ne è l’unico risultato sopravvissuto, e quando la Champion atterra su Marte, vi trova un'unica creatura vivente e umana, e la riporta sulla Terra. Qui il nostro eroe impiegherà qualche tempo a trovare il suo posto. La completa ignoranza delle abitudini terrestri sarà spunto di partenza di molti romanzi successivi. Il più noto, uscito in anni molto vicini, è L’uomo che cadde sulla terra, di Walter Tevis (The Man Who Fell to Earth, 1963). Una ripresa di molto successiva e di toni esilaranti è invece il romanzo di Matt Haig, Gli umani (The Humans, 2013). Il medesimo esito comico – anche se il protagonista non è un alieno – avranno i comportamenti ingenui Mike Smith, soprattutto nella prima parte di Straniero in terra straniera.

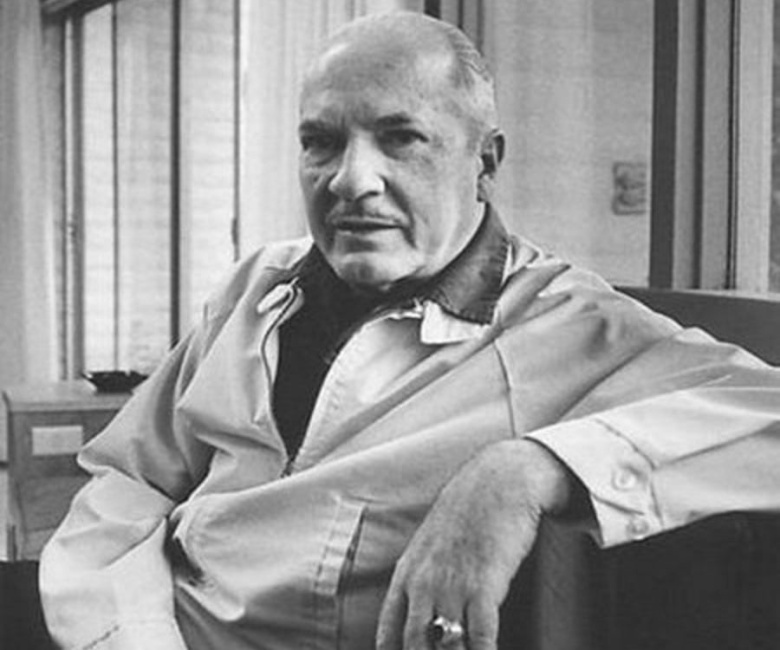

Ora, quando il romanzo esce, Heinlein è già uno scrittore affermato. Dopo aver frequentato l’università del Missouri, era entrato nella US Naval Academy, si era laureato in ingegneria meccanica oltre a distinguersi come spadaccino, si era sposato in prime nozze con Leslyn McDonald, si era ammalato di tubercolosi ed era stato congedato nel 1934. Stabilitosi a Los Angeles, per bulimia conoscitiva, decide di laurearsi anche in fisica e in matematica, ma di nuovo la salute non lo assiste e quindi si mette a scrivere. Lo avevano fatto H.G. Wells e Joseph Conrad prima di lui, più o meno per le stesse ragioni. Anche nel suo caso, l’idea iniziale è quella dedicarsi a un tipo di romanzo “popolare”, che racconti storie d’avventura e che magari sviluppi tematiche di qualche rilevanza sociale. Heinlein ha una competenza tecnico-scientifica che può sfruttare per sollevare interrogativi etici. E di sicuro man mano che il suo percorso letterario si sviluppa, la volontà di realizzare una precisa analisi sociologica emerge con sempre maggiore evidenza. Straniero in terra straniera arriva più o meno a metà della sua produzione narrativa, dopo Il terrore della sesta luna (The Puppet Masters (1951), Stella doppia (Double star, 1956) e Fanteria dello spazio (Starship Troopers, 1959), ma è forse l’impresa più significativa, e di sicuro quella che gli prende più tempo ed energia. Le speranze che vi ripone sono chiare fin dal titolo, una citazione dalla bibbia di Re Giacomo (Esodo 2:22).

Anche il nome proprio del protagonista – Michael – è di ispirazione messianica e significa “Colui che è simile a Dio”, mentre il cognome rimanda a una polemica di cui Heinlein era stato protagonista, si dice, durante una convention. In quella sede, aveva sollevato la questione del perché gli alieni dovessero sempre avere nomi impronunciabili. “Valentine”, invece, è un’aggiunta ammiccante che Heinlein non spiega. Essa forse rimanda alla fascinazione esotica dell’attore italo-americano Rudolph Valentine, che in effetti era all’epoca piuttosto famoso. Intorno a Mike il Marziano, si muove una galassia di personaggi assurdi e americanissimi, a partire dal giornalista Ben Caxton, che sembra rubato a un film di Frank Capra: lo scapolo impenitente di Accadde una notte (1934), incarnato da un Clarke Gable costretto a capitolare alla fascinazione di una ereditiera. Il Reverendo Foster è invece il prototipo del predicatore americano che si è inventato una sua religione e incoraggia scommesse, alcolismo ed eccessi sessuali purché tutto sia fatto sotto il controllo della chiesa. Il Segretario Generale della Federazione degli Stati Liberi è una marionettistica rappresentazione del potere politico, mentre il linguista Mahmoud si perde nel tentativo di capire il significato del verbo marziano “grokkare” per concludere che possono capirla bisogna “Pensare in marziano”. Infine, Jubal Harshaw giganteggia tra i personaggi maschili ed è forse una auto-rappresentazione dell’autore. Genio poliedrico, al tempo stesso dottore, avvocato e scrittore, diventa “fratello d’acqua” di Mike e gli dimostra comunque una qualche forma di lealtà, cercando di tenerlo al sicuro dall’avidità di chi vorrebbe sottrargli le sue enormi ricchezze (l’eredità dei brevetti di sua madre oltre alla proprietà completa del Pianeta Marte) per poi capitolare di fronte alla conversione mistica del marziano, ormai perduto nell’ideologia forse più pericolosa nella cultura umana.

Sui personaggi femminili, è aperto il dibattito. Probabilmente a ragione, Heinlein è catalogato tra gli autori tradizionali – e dunque maschilisti – della fantascienza degli anni d’oro. Però vanno dette due cose: gli anni d’oro sono ormai finiti quando Straniero in terra straniera esce, e Heinlein tocca argomenti legati alla sessualità e al poliamore che lo fanno amare da una nuova generazione orientata a rovesciare i costumi sociali tradizionali. È senz’altro vero che i personaggi femminili di Straniero in terra straniera hanno una loro autonomia, rispetto alle figurine inconsistenti di tante narrazioni della fantascienza più ortodossa. Gillian Boardman, la giovane donna che aiuta Mike a fuggire dall’ospedale in cui è rinchiuso, è presentata come un’infermiera molto competente “che lo è anche in altri campi secondo i giovani medici scapoli dell’ospedale. Non faceva nulla di male: semplicemente il suo passatempo erano gli uomini”. Jill ha una sua agency, anche se poi finisce per capitolare al fascino dell’alieno. Agnes Douglas, la moglie del Segretario Generale, rimbrotta il marito sulle sue decisioni mal prese e poi se ne va “alla riunione delle Figlie della Seconda rivoluzione, dove avrebbe tenuto il discorso sul tema La maternità nel Nuovo Mondo”. E le tre segretarie di Harshaw – la bionda Anne, La rossa Miriam e la mora Dorcas) sono certo incredibilmente avvenenti, ma Heinlein si fa scrupolo di precisarne anche le doti intellettuali. Certo siamo sempre ben radicati nello stereotipo, seppure considerato con una certa ironia. Quando a Jubal viene chiesto dove mai abbia trovato quelle meraviglie fedelissime, lui risponde “Le allevo nella mia cantina personale. Solo che quando riesco finalmente ad addestrarle nella maniera giusta e iniziano a diventare realmente utili, salta sempre fuori qualche bel tipo di città che se le sposa. È un gioco perduto in partenza”. Si è lontanissimi da ogni forma di femminismo, però è anche vero che le scelte di Heinlein vanno confrontate con la tradizione di spose, fidanzate e premi dell’eroe che aveva caratterizzato la fantascienza fino a quel momento, con la possibile eccezione di Philip José Farmer e pochi altri.

In tutto ciò la storia dell’ascesa e caduta del primo uomo marziano sulla terra è estremamente godibile. Si respira la stessa aria dei romanzi degli autori che Heinlein amava di più, da Jules Verne a H.G. Wells, passando da Edgar Rice Burroughs fino a H. Rider Haggard e Mark Twain. Il tentativo di ricostruzione della vita su Marte è convincente, agganciato com’è ad alcuni riferimenti antropologici importanti (il rito dell’acqua, per esempio, che è tipico delle culture beduine) ma anche arricchito da intuizioni quasi wellsiane nella loro qualità visionaria. I marziani vengono descritti come una forma di vita autocosciente che non conosce la polarità fra uomo e donna. Nella prima fase della vita, esistono in forma di “ninfe” – grasse palle pelose – mentre da adulti sono creature enormi che somigliano a giganteschi iceberg. Sono dotati di capacità telepatiche e insegnano a Mike forme di misticismo che includono anche un controllo assoluto sulle sue funzioni corporee. Mike può restare sott’acqua un tempo indeterminato arrestando ogni funzione vitale e può muoversi al di fuori del suo corpo, oltre ad avere la capacità di far sparire oggetti e persone.

Dopo di che, il marziano è alla fine primariamente umano, e dunque vittima di quel gigantesco imbroglio che è la religione. Questo è forse l’aspetto più intensamente critico nei confronti della cultura americana, così potentemente radicata nella convinzione di essere l’unico popolo ad aver stipulato un contratto con dio – un covenant – che fa di loro il popolo eletto per definizione. L’enfasi saggistica guasta un poco la seconda parte del romanzo, nella quale lo slancio ironico un poco si perde, e la tendenza al sermone si manifesta con maggiore evidenza. Tuttavia in quasi 700 pagine di narrazione, qualche rallentamento è forse perdonabile. E forse aveva ragione il buon Robert: se Ticky non avesse piratescamente fatto pubblicare la versione integrale, avremmo perso qualcosa della parola dell’autore, ma saremmo arrivati in modo più fluido alla fine della storia. Il romanzo è da leggere, e ci si diverte anche a guardare dall’esterno le assurdità del nostro stare al mondo.

Leggi anche:

I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani

Niccolò Scaffai | Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne

Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick

Alberto Mittone | Che cosa è reale? / I mondi di Philip K. Dick

Alberto Mittone | Lino Aldani, maestro di fantascienza