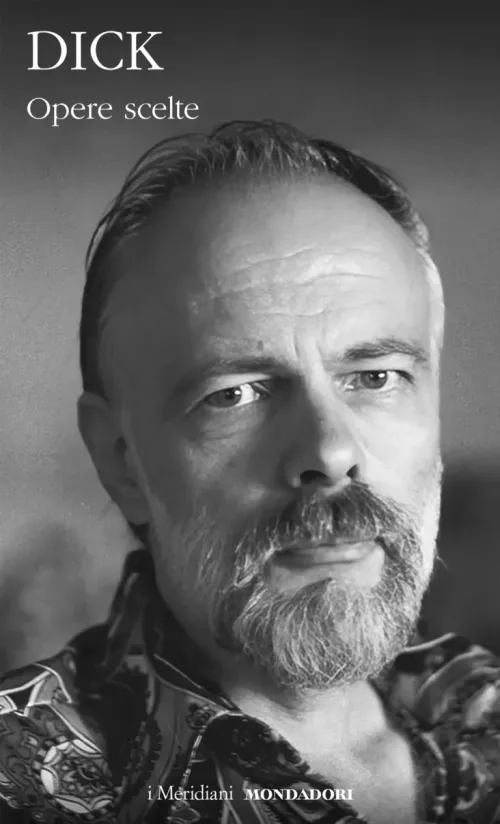

Philip K. Dick: un Meridiano per la fantascienza

Non avrei voluto farlo, ma l’uscita del Meridiano dedicato a P.K. Dick (Opere scelte, 2025) ha sollecitato un mio ritorno di fiamma sulla questione dello status editoriale e letterario del genere che amo e che credo di conoscere. Senza entrare nel merito del confezionamento di questo prezioso volume, sul quale il fandom ha moltissimo da dire (e non necessariamente in negativo), la scelta mondadoriana non va sottovalutata. Essa rivela un’attenzione nuova – peraltro non isolata – per quel tipo di narrazioni che fin qui non sembravano neanche meritare un’uscita in libreria. Quest’ultima convinzione parrebbe ancora abbastanza radicata nei casi in cui chi firma la storia è un’italiana o un italiano: molti pregiudizi e molte porte chiuse – di case editrici e di premi letterari – sulla base di una visione poco documentata di quel che il genere è oggi. Tuttavia, con temerario ottimismo, penso di poter dire che qualcosa stia cambiando.

Ecco qui un esempio concreto e recente. Qualche anno fa, a un amico scrittore che aveva appena pubblicato un (bel) romanzo, dissi che aveva usato in modo eccellente un topos della fantascienza. L’amico in questione non solo non aveva mai scritto fantascienza, ma si rivelò garbatamente infastidito da questo mio rilievo. Credo che poi si sia disperato nascostamente. Sul momento negò qualsiasi parentela, anche remota, con narrazioni che appartenessero anche in modo vago a questa riprovevole tipologia di scritture “popolari”. Il Meridiano di Dick è di sicuro un passo deciso in una direzione differente. Chiaro e luminoso come si conviene ai singoli pezzi di una collana così denominata, ogni Meridiano è inteso come un omaggio orientativo – perché il meridiano designa anche una topografia – offerto a profili ritenuti rilevanti nel nostro orizzonte letterario. Letterario, appunto: mi sembra importante ripeterlo. Quindi, per un autore, essere oggetto di un Meridiano significa entrare a gamba tesissima nella letteratura “bianca”, o “mainstream” o “del canone”, o comunque la si voglia chiamare. Dal fandom, però, emergono alcuni distinguo, molti dei quali del tutto giustificati. Forse la selezione delle opere poteva essere migliore e per certo la tensione individuabile in alcune delle recensioni critiche uscite fin qui, tutte a firme nobilissime, puntano a notare come P. K. Dick non sia solo fantascienza, quasi che l’etichetta fosse vergognosa. È vero che l’autore stesso avrebbe voluto emanciparsi dal territorio della letteratura popolare e accedere al mainstream, ma poi Dick avrebbe voluto molte cose, compreso riuscire a sopravvivere più facilmente scrivendo romanzi. Il punto è che, in quasi tutto il suo lavoro, di fantascienza si tratta: lo era comunque quando è stata scritta, e questa storicizzazione andrebbe tenuta in conto. E lo è ancora nel senso che si tratta di “letteratura dell’immaginario”, localizzata in un territorio narrativo nel quale, è vero, c’è moltissima spazzatura, ma anche una quantità di perle riconosciute e riconoscibili. E non è che se sono perle, bisogna per forza classificarle come esterne alla fantascienza.

Una sorte simile, nel contesto critico ed editoriale italiano, è toccata anche a U. K. Le Guin, che in vita ha sempre sostenuto la scelta di scrivere science fiction. A lungo dimenticata nel contesto italiano (poiché in US ha sempre goduto di uno status letterario più che rispettabile), questa prodigiosa scrittrice è riemersa di recente soprattutto grazie a un brevissimo contributo intitolato in originale “The Carrier Bag Theory of Fiction” (1986), del quale in Italia esistono a oggi addirittura due traduzioni, con due titoli leggermente diversi. “La teoria narrativa del sacchetto della spesa” è inserito in I sogni si spiegano da soli, curato da Veronica Raimo per Sur (2022) “La teoria narrativa della sacca” in Cosa può un Compost, di Antonia Anna Ferrante (Luca Sossella Editore, sempre nel 2022). Il progetto mondadoriano di ripubblicare i romanzi di Le Guin negli Oscar, con una grafica unitaria e riconoscibile (a cura di Rodrigo Corral, che aveva già curato la grafica delle opere di Dick), e innescato dalla nuova traduzione di The Left Hand of Darkness, è una vera perla, peraltro accompagnata da un risveglio significativo dell’interesse critico, che include anche la prima monografia italiana su questa scrittrice (G. Misserville, U. K. Le Guin e le sovversioni del genere, 2024). Anche in questo caso, le imprese editoriali mainstream dedicate a una scrittrice insignita della National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters in USA ha sollecitato un gran dibattito. A parte la ricorrente sindrome “non è solo fantascienza”, la rititolazione di quello che è unanimemente ritenuto il capolavoro leguiniano – La mano sinistra del buio invece del già familiare La mano sinistra delle tenebre – è stato oggetto di un infinito, in parte sfinente, dibattito nell’arena aperta dei social: un fenomeno bottom-up che rivela utilmente un aspetto spesso poco visibile del fandom. Esso si percepisce, a mio parere – e lo dico standoci anche un po’ dentro – come una comunità minacciata.

C'è un effetto ricorrente nelle comunità minacciate, di qualunque tipo esse siano: l'interesse a esse esterno tende regolarmente a essere percepito come una minaccia, anche quando non lo è e si configura piuttosto come un momento di apertura. Come scrive bell hooks a proposito di qualunque margine, “Temiamo chi parla di noi, chi non parla a noi o con noi” (Elogio del margine, 1991). L'impulso difensivo non è riprovevole: piuttosto, banalmente, è una reazione umana che non deve però trasformarsi in una profezia che si autodetermina. Pensare che la fantascienza possa essere ora un genere minacciato dalle intrusioni mainstream può trasformarsi, appunto, in una profezia che si autodetermina. Dunque, rispetto alle iniziative editoriali che stanno spostando alcune scrittrici e alcuni scrittori di fantascienza nella corrente, per così dire "primaria" della letteratura non è necessariamente un danno. Lo diventa se l’operazione non è realizzata con la cura e l’attenzione che ogni impresa editoriale merita.

Emanuele Trevi, che ha curato il Meridiano di Dick con Paolo Parisi Presicce, dichiara ad Angela Bernardoni e Andrea Viscusi, in una bella intervista rilasciata a Reading Wildlife (Substack, 18 Aprile 2025) di essere sempre stato un appassionato di fantascienza. La curatela di Trevi e Parisi Presicce ha moltissimi aspetti positivi, e personalmente sono solo contenta del progetto, che per parte mia non avrei saputo curare in modo adeguato. Tangenzialmente, però, mi sono trovata a chiedermi se un Meridiano di, per esempio, Herman Melville o di, per fare un altro esempio, Elsa Morante avrebbe potuto essere affidato a un appassionato. In altri termini, la domanda è: serve il lavoro critico di anni per sostenere la curatela di un Meridiano di fantascienza oppure no? E per un’autrice o un autore mainstream, sarebbe bastata una passione in luogo di una ben comprovata competenza critica? Intendiamoci, sono molto grata a Trevi e a Parisi Presicce per aver fatto quello che io, studiosa di fantascienza da molti anni, non avrei saputo fare. Però la questione è soprattutto metodologica, e merita qualche riflessione.

In questa articolata cornice, considero molto promettente quel che sta accadendo. Penso davvero che le cose per noi fantascientiste e fantascientisti stiano cambiando. Ci sono parecchi sintomi interessanti. Alcuni di essi appartengono a un contesto internazionale in cui sempre più spesso slittamenti lievi e marcati verso una tipologia narrativa un tempo infrequentabile diventano ben visibili. Quando consegna una parte, significativa e molto riuscita, del Frankissstein, a Ry Shelley (rifigurando Mary Shelley in un mondo futuro non troppo lontano dal nostro), Jeanette Winterson contestualizza la passione tra una persona transgender e uno scienziato transumanista (Victor Stein) in un contesto in cui la tecnologia identitaria non è solo una potenzialità ma diventa un atto, anche politico, che configura una comunità in cui le identità queer possono legittimamente esistere. Le figurazioni tradizionali della science fiction – le navicelle spaziali a forma di ciambella, le macchine del tempo a forma di biciletta e i marziani a forma di macrocefali ipertiroidei spesso con le orecchie a punta – fanno parte di un armamentario archeologico del quale non abbiamo più bisogno. Quello che serve invece, e parecchio, è utilizzare la capacità che questo genere ha potenziato negli anni di elaborare un progetto di società edificato sulle potenzialità e alimentato dall’immaginario e dall’immaginabile: una bussola, insomma, da accompagnare al meridiano.

Quello che credo stia accadendo ora è semplice: per lo stato in cui siamo, come mondo occidentale e non solo, elaborare un progetto di futuro, e possibilmente farlo conservando capacità di resistenza e solidità della speranza, è quello di cui abbiamo più bisogno. A questo servono le storie. E a questo servono gli scrittori, purché, come dichiara U. K. Le Guin in quella meraviglia di discorso del 2014, essi riescano a individuare alternative al modo in cui viviamo ora e siano capaci di spingere lo sguardo oltre il terrore che ci paralizza e la tecnologia che ci ossessione. Perché arrivano tempi duri, e non è mai stato vero come ora.

Dunque, i punti sono due, uno superficiale e uno profondo. Quello superficiale è: quando ci abitueremo a considerare l’etichetta “fantascienza” come degna di essere nominata nel prestigioso mondo della “Letteratura”? Immagino la faccia di Le Guin ogni volta che parlando di un suo romanzo, si dichiara: “Alla fine, è solo fantascienza”. L’affermazione somiglia molto a un'altra frase del tipo: “Alla fine, è solo una donna, o una persona non bianca, o una persona queer ....” e via dicendo.

E qui arriviamo alla questione più profonda: l’utilizzo di quel che arriva dai margini per assorbirla in un centro che tende a tenere la forma svuotando la sostanza. È un processo di trasformazione spessissimo studiato, per esempio, da Dick Hebdige (Subculture: The Meaning of Style, 1979) quando rileva come le idee migliori arrivino dalle rivoluzioni culturali “dal basso”: il punk, per esempio, è stato una reazione politica radicale; essa ha prodotto modelli musicali, di comportamento e di abbigliamento che avevano all’origine un significato profondo importante. A un certo punto, ci si è accorti che questi modelli si potevano “vendere bene” purché non minacciassero la stabilità sociale. È stato così che, semplificando, dal punk sono nate quel fenomeno di marketing che sono le Spice Girls: merletti e catene, ma zero rivolta culturale. Lo so, è una semplificazione, ma per capirsi. P.K. Dick l’artista dissennato, U. K. Le Guin l’anarchica pacifista, Joanna Russ la lesbica rivoluzionaria, Octavia Butler l’afroamericana del sud, Samuel R. Delany il gay glottologo e nero del nord, Alice Sheldon che era James Tiptree Jr e altri prodigi sono figli di una fantascienza che aveva un commitment politico intensissimo, e che si localizzava dentro quella straordinaria rivolta dei margini che ha sconvolto gli Stati Uniti intorno a cesure epocali come la guerra in Vietnam, il Watergate Scandal, i Pentagon Papers e molto altro ancora. I margini che hanno trovato una voce allora hanno cercato arene culturali e creative non colonizzate. La fantascienza era una di queste, e ha funzionato benissimo.

Per questa strada si capisce perché e come possa diventare persino offensivo dire “è solo fantascienza”. Si tratta del processo di liquidazione dei margini che ormai dovremmo sapere gravemente sbagliato. Per me, di nuovo, vale quel che scriveva bell hooks a proposito dell'elogio del margine, che si sta facendo così ampio da far sparire, finalmente, il centro. Lo faccio mio, applicandolo alla fantascienza. E con bell hooks dico: “Il mio è un invito deciso, un messaggio da quello spazio al margine che è luogo di creatività e potere, spazio inclusivo in cui ritroviamo noi stessi, e agiamo con solidarietà per cancellare la categoria colonizzato/colonizzatore. Marginalità come resistenza”. (Elogio del margine, 1991)

Leggi anche:

I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani

Niccolò Scaffai | Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne

Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick

Alberto Mittone | Che cosa è reale? / I mondi di Philip K. Dick

Alberto Mittone | Lino Aldani, maestro di fantascienza