Il triangolo no: matrigna e figliastra

Quanti sono i “terzi genitori” in Italia? Quanti i patrigni, e quante le matrigne? E come sono diversi tra loro, cosa pensano? Le loro coppie sono più a rischio di separazione rispetto a quelle “child-free”?

Di certo la gran parte delle matrigne di oggi è molto diversa da quella del passato, semplicemente perché diversa è la ragion d'essere del loro ruolo: se una volta le donne che entravano in una famiglia già esistente occupavano lo spazio lasciato da un lutto, in una compagine familiare in qualche modo fissa, full-time e dalla routine definita, oggi ci si ritrova “matrigna” avendo scelto un uomo, una coppia, spesso (in particolare se non se ne hanno di propri) senza valutare pienamente l'impatto delle dinamiche dei figli del partner, in genere affidati prevalentemente alla madre e già alle prese con nuovi e variegati ménage.

I patrigni sono sempre stati meno nell'obiettivo delle fiabe. Anche se serbiamo memoria di qualche tremenda ma più rada figura come il patrigno della piccola fiammiferaia, o quello di Fanny e Alexander, pare per numero incomparabile la schiera di spaventevolissime matrigne che tutti abbiamo conosciuto dalle fiabe fin nell'infanzia – alcune impegnate con le figliastre in una competizione così feroce da chiedere a qualche sicario di espiantare loro gli organi (Biancaneve)! Come se il bambino senza mamma fosse un bambino a rischio, mentre un bambino senza padre, meno. Dei patrigni, poi, si parla spesso con accenti diversi, come di figure più pratico-risolutive, o cameratesche, e comunque più di contorno.

Se non ho trovato dati precisi sul numero di matrigne, patrigni, e sorellastre e fratellastri, l'Istat racconta che le seconde o successive nozze sono in costante aumento, con il valore più alto registrato nel 2023. Considerando anche che le seconde unioni spesso – e forse in particolare se ci sono figli nati dalla coppia precedente – non sfociano nel matrimonio e non vengono formalizzate, viene da pensare che, nonostante la bassissima natalità, di “genitori sociali”, come vengono chiamati i nuovi partner del genitore, ce ne siano un bel po’. Quanto al rischio di divorzio dei secondi matrimoni in presenza di figli delle coppie precedenti, negli Stati Uniti per esempio parrebbe maggiore.

Finora la voce del “terzo genitore” (come intitola Anna Oliviero Ferraris un suo saggio) sembra confinata più che altro ai forum online – e a qualche iniziativa “in presenza”, come il Club delle matrigne creato una quindicina d'anni fa da Rossella Calabrò.

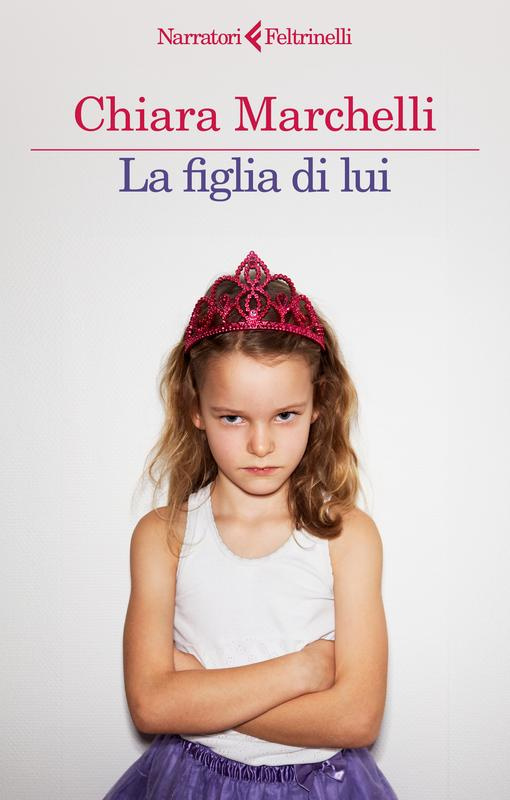

Un'eccezione letteraria è data ora da La figlia di lui, il nuovo romanzo con cui Chiara Marchelli approda da Feltrinelli, e nel quale, mossa da un'esperienza personale, costruisce una vicenda che evoca anche nella geografia il suo itinerario – Marchelli è originaria di Aosta e vive da molti anni a New York, dove traduce e scrive.

Il tono della storia è dato già dal titolo secco, che mette in chiaro senza appello la distanza tra i protagonisti. La voce narrante è quella di Livia, anche lei traduttrice e copywriter trapiantata nella Grande Mela, quarantenne dalla vita abbastanza risolta (pur con la frattura e il senso di colpa del dispatrio) e dagli spazi e tempi individuali strutturati e garantiti. Un'esistenza metropolitana sufficientemente gratificante in cui lei si innamora di Arno, americano con ascendenze armene, consulente informatico, simpatico, affettuoso, intelligente: una figura positiva, padre di una figlia di cinque anni, Emma. Una paternità che gli conferisce un’aura di affidabilità, adultezza, calore; insomma, di quella normalità alta che nel logorio della vita moderna delle metropoli sembra merce rara. Ma lo scontro con la realtà è feroce, e in oltre duecento pagine si fanno sempre più radi i già pochi episodi iniziali in cui quella figlia risveglia in Livia un impulso di protezione, di accudimento, della cura spontanea che il cucciolo in genere dovrebbe essere programmato per stimolare – “l’istinto a proteggerla e l’istinto a contenerla”. Emma bambina è un pestifero flagello di Dio (i fine settimana con lei sono soprannominati “gli Attila”), ed Emma adolescente una despota sguaiata ed esosa, un’insopportabile e ordinaria principessa sul pisello, come nella copertina, resa tale dal padre. Un padre che si rivela sotto scacco (e agli occhi di Livia proporzionalmente sempre meno appealing), teso fino all’autoumiliazione a un risarcimento del suo abbandono del nucleo originario. In questa rincorsa alla compensazione, sconfessa di continuo una visione del mondo e un bagaglio di valori che Livia aveva creduto condivisi. E del malposto risarcimento pagano il prezzo proprio la figlia ingovernata – a cui in questo modo la figura paterna di guida viene doppiamente meno: “Dirle sempre sì, Arno, non significa garantire una presenza. Significa in qualche modo mancare. No?” – la compagna e lui stesso.

È un triangolo affettivo che sembra ritagliare il territorio di una partita a risiko disegnata nelle minuzie quotidiane, con i tre contendenti che a denti stretti o berciando quel territorio se lo contendono palmo a palmo, in una lotta velenosa che si distilla in ogni momento del giorno e della notte.

Lo sguardo di Livia è implacabile. A Emma, con “la sua smorfia: testa inclinata all’indietro, naso arricciato, narici dilatate, bocca aperta all’ingiù”, e da più grande brutta, “il naso tozzo”, non fa sconti. E Marchelli non li fa nemmeno a Livia: il tono della sua voce narrante, così fattuale, senza orpelli né pudori, non tenta mai una comprensione dell'infanzia, dell'adolescenza, dello spaesamento di una ragazzina che rimbalza da una costa all'altra degli Stati Uniti, e per un tratto in giro per l'Italia; e ci rende anche lei strana, un po’ impervia alla nostra empatia. Con la ragazzina, anzi, sembra spesso, rispetto al comune oggetto del loro amore, rivaleggiare, tanto che per lui “anche quando era piccola, era come vedere due sorelle litigare per lo stesso giocattolo invece di un’adulta e una bambina”. È lei a raccontare, e quindi è il personaggio con cui più ci si aspetterebbe di immedesimarsi, ma la sua impermeabilità, l’individualità così spinta, la sua insofferenza e incapacità a trovare un canale di comunicazione altro non ce lo permettono, nonostante la sua crescente alienazione, la fatica emotiva del suo straniamento siano resi con maestria, in un presente storico che dà il senso di uno sgretolamento inesorabile. È un presente paratattico, che registra l'accumulo degli anni l'uno sull'altro, in cui con affanno tutti non riescono a fare di meglio che buttare la palla avanti. Quindici anni di resistenza amara, di speranza corrosiva in un cambiamento. Di tentativi di vivere a compartimenti stagni che hanno inscritto in sé il proprio fallimento. Ogni tanto, qualche frase apre un cannocchiale sul futuro che rompe il ritmo e ci mette in un’attesa che ha a tratti il sapore della suspense. Ma rimangono scatti, non veri balzi in avanti. Incursioni in un tempo che perfino nella cornice idilliaca della vecchia casa di famiglia di Abazia, nel Monferrato, che Livia risistemerà e in cui tenterà di impostare una vita a due con Arno, sa comunque di vuoto. Anche la lingua, che è quella piana, asciutta, cruda della cronaca, si accorda bene con questo eterno presente da cui pare esclusa quasi qualsiasi morbidezza.

“Emma insopportabile, io intollerante, Arno inerme. Sembriamo i personaggi di una commedia, o peggio, di un teatrino di fantocci”: senza essere dalla parte delle matrigne, questo è il romanzo di una matrigna, e raccontando una singola vicenda, dà comunque conto della problematicità del ruolo di chi è – in gradi e modi variabilissimi – chiamato a fare il terzo genitore: un ruolo a cui la vita in fondo non legittima mai del tutto, quasi a prescindere dalla disposizione degli altri componenti del puzzle familiare. Un ruolo da cui, peraltro, è difficilissimo chiamarsi totalmente fuori: anche Livia, che genitrice, né prima né terza, si era mai pensata, non riesce a non sopprimere una tensione educativa che insorge naturale, o automatica, nella convivenza o anche solo compresenza con un bambino – “Non so perché mi sento in dovere di vigilare. Se Arno è tranquillo, perché devo preoccuparmi io? Chi mi assegna la responsabilità di controllarla, chi il diritto di correggerla?”.

Se in questo romanzo perdono tutti, la lingua batte dove il dente duole: per tutti i componenti delle famiglie allargate, in italiano già gli alterati che usiamo, con i loro suffissi -igno/-igna e -astro/-astra, condensano e perpetuano un immaginario urticante, disponendoci in una maniera negativa verso persone che vivono situazioni “da gestire”, e la cui precondizione è comunque un dolore, che sia una separazione o un lutto. Visto che la lingua cambia, speriamo che anche la nostra si doti presto di definizioni più neutre, come pare auspicare anche l’Accademia della Crusca. Magari quando avverrà nell’uso diffuso, sarà segno di una maggiore distensione anche delle dinamiche relazionali, per cui sarebbe quasi necessaria una guida. Perché con i figli non propri l’amore è possibile, ma passa forse attraverso altri gesti, che non presuppongono necessariamente la condivisione di una cultura – tante volte mi è venuto in mente, leggendo, Alice nelle città di Wenders, e la delicatezza commovente con cui singole inquadrature descrivono come può essere la costruzione di un legame con un bambino che ti capita per caso. In fondo poi, neanche i parenti uno se li sceglie – e anche avere un figlio, ha detto qualcuno, è mettersi uno sconosciuto in casa!

In copertina, opera di Larry madrigal, "Making of a Memory", 2023, Oil on canvas 72 x 60 inches.