Intervista ad Alberto Sinigaglia / Inventario di frammenti

Per Alberto Sinigaglia (1984) la costruzione di un progetto è come un’indagine, che continua a evolvere per costruire un linguaggio visivo, al contempo personale e universale, per dare forma a pensieri e a riflessioni specifiche, e per fare luce su alcuni meccanismi ancora non rivelati. La fotografia è il suo mezzo privilegiato di comunicazione, il modo di affrontare e analizzare la realtà. I progetti, sebbene riguardino temi diversi, sono legati da concetti ricorrenti e da processi di esplorazione allargati: invitano lo spettatore in uno spazio di speculazione, dove sono disseminati indizi, tracce, intuizioni, che supportino ipotesi e ulteriori narrazioni e letture. Sinigaglia è da considerare un inventore di frammenti, i quali vengono utilizzati per mettere in discussione la nostra conoscenza visiva del mondo.

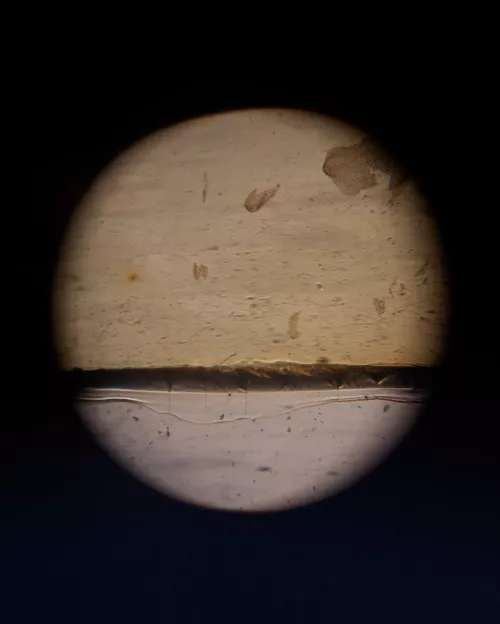

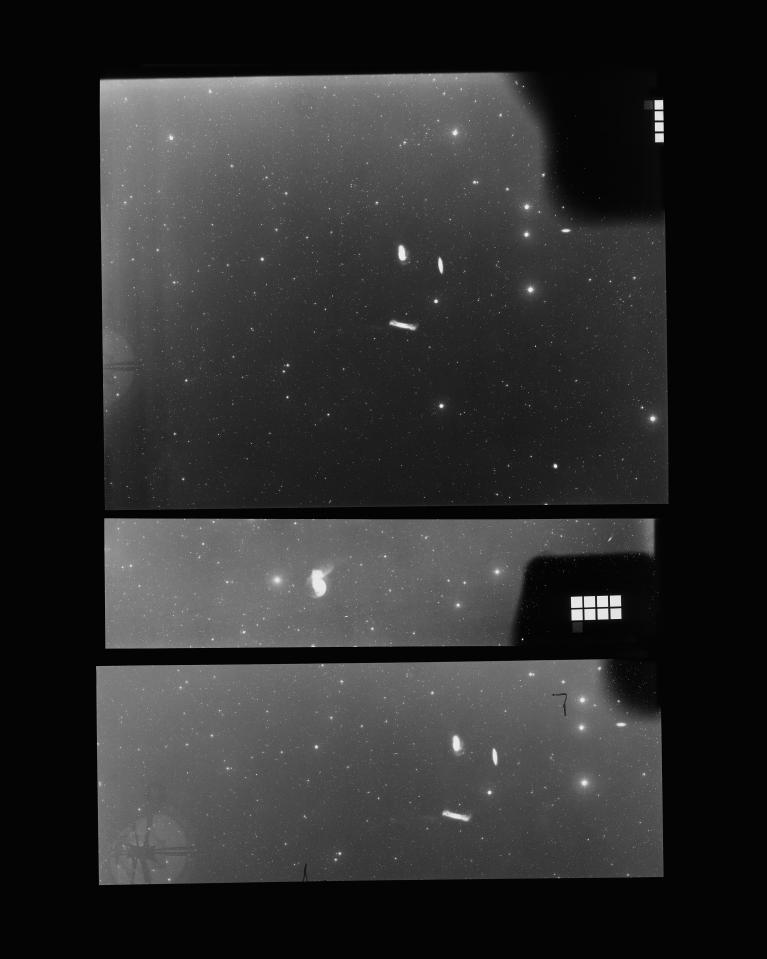

Big Sky Hunting (2013) è un viaggio ad ampio raggio, dove l’intangibile, la finzione, le contraddizioni e la reinterpretazione del veduto vengono messi in gioco per esplorare territori che vanno oltre le rappresentazioni descrittive e per analizzare la nostra percezione del cosmo e le connessioni indotte. Attraverso la raccolta di vecchi documenti fotografici e testuali, utilizzati dagli scienziati per creare immagini dell'universo, e materiale fotografico danneggiato o inutilizzabile, Sinigaglia conferma e supera i limiti di una descrizione legata alla realtà, rivela la natura artificiale di tali immagini, e al contempo riflette sul ruolo del mezzo fotografico e sui limiti della nostra capacità di vedere attraverso la sua mediazione.

Alberto Sinigaglia, Big Sky Hunting, Fragment 2, 2013.

La serie Big Sky Hunting è stata ispirata da un ritrovamento in un sito, ovvero da una scatola piena di lastre di vetro astronomico originale, documenti, frammenti di stampe, materiali degli anni Settanta e Ottanta, e da altri oggetti acquistati dall’artista sul web, il più importante dei quali è un libro di John Ellard Gore, intitolato Il paesaggio del cielo (1892), un resoconto popolare delle meraviglie astronomiche.

Le immagini dello spazio esterno rientrano totalmente nella superficie e nel perimetro delle foto tradizionali o c’è qualcos’altro che va al di là delle approssimazioni dell'aspetto di ciò che ci pare di vedere?

Alberto Sinigaglia, Big Sky Hunting, The scenery of heavens, 2013.

Che rapporto hanno le immagini con le elaborazioni visive di onde elettromagnetiche catturate da macchinari scientifici avanzati o figurati nella coscienza delle persone? Come rappresentiamo l'universo è solo un'approssimazione di ciò che è in realtà la complessità dell'universo?

Per cercare di avvicinarsi alle domande senza ancora risposte, Sinigaglia utilizza la sequenza chiamata "Paper I-II-III" (documenti che mostrano numeri scritti a mano allineati in forma quadrata), considerandola come un’immagine che allude a un momento prima della manipolazione, in un tempo in cui la maggior parte delle immagini digitali che siamo abituati a vedere sono basate sull'elaborazione di numeri.

Nella ricognizione sulla metafotografia italiana abbiamo posto alcune domande anche a Sinigaglia per addentrarci ulteriormente nelle questioni aperte che abbiamo introdotto nelle interviste precedenti:

Alberto Sinigaglia, Big Sky Hunting, Paper, 2013.

Joan Fontcuberta, nel suo ultimo libro La furia delle immagini, parla di postfotografia nell’era della “seconda rivoluzione digitale”, ovvero della fotografia in rapporto con la complessa macchina che agisce, produce, mastica e tritura immagini continuamente, oltre attraverso la realtà e i media anche passando per i social network, internet, la telefonia, il virtuale e altro ancora. Dice che le immagini fotografiche “non funzionano più nel modo in cui siamo abituati”, e che quindi le dobbiamo riconsiderare. Tu come le riconsideri?

Credo che i miei lavori siano di per sé un tentativo di riconsiderare il modo in cui le immagini lavorano.

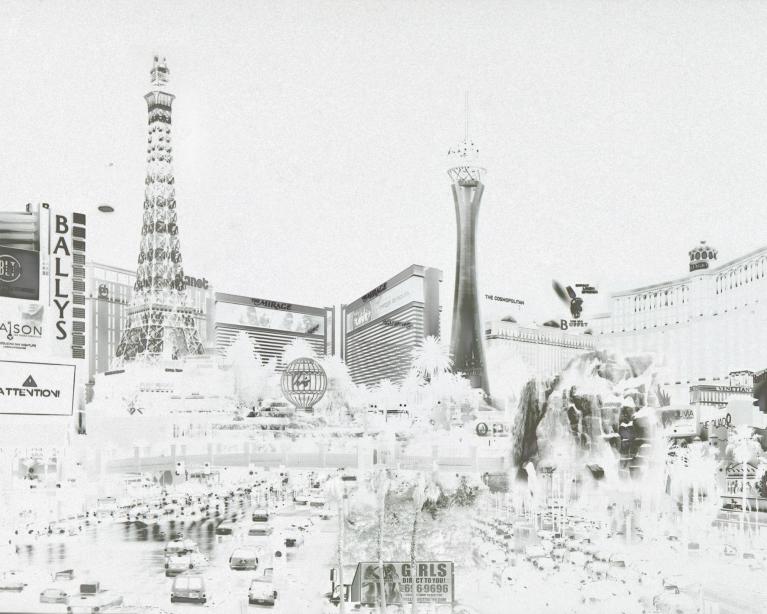

In Big Sky Hunting ho preso in esame il modo in cui funziona la fotografia come strumento di esplorazione dello spazio astronomico e come l’immaginario prodotto sconti l’obsolescenza e il processo di erosione congenito nella tecnologia stessa, che produce le immagini. Sempre restando nell’ambito del tecnologico sublime, in Microwave City ho preso un’icona potente e riconoscibile come l’esplosione atomica e attraverso la manipolazione digitale l’ho mimetizzata nel tentativo di riflettere sul potere mistificatore e surreale del medium fotografico.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Teatpotcloud, 2017, Fondazione Fabbri.

Ci parleresti del tuo progetto legato ai test delle bombe atomiche che avvenivano nel deserto a poche miglia dalle terrazze degli hotel di Las Vegas? Lavorando sul materiale iconografico riguardante l’invenzione e lo sviluppo della bomba atomica contenuto nell’archivio immagini dei laboratori scientifici di Los Alamos, quale è stata la tua operazione concettuale e la tua traduzione in opera di queste fotografie provenienti dall’archivio?

Microwave City nasce da un viaggio nel West Americano, tra New Mexico, Arizona e Nevada, e il titolo fa riferimento a una trasmissione radio ascoltata mentre ero alla ricerca dei laghi di uranio e delle distese di cemento che coprono le aree di lavorazione dell’uranio, ora in disuso. Si trattava di una radio ultracattolica e il predicatore stava definendo Las Vegas come una Microwaved City, una città effimera dove tutto viene velocemente voluto-ottenuto-consumato, un luogo che per sua stessa natura è basato sulla messa in scena e sull’esasperazione, un luogo dove non è possibile fare una netta distinzione tra reale e artificio. Las Vegas ha inoltre un profondo legame con il Manhattan Project, sia per prossimità geografica alle aree di test ma anche come luogo: una città simbolo dell’America, nata nell’immediato dopoguerra, dopo il conflitto mondiale conclusosi con le immagini delle esplosioni atomiche negli occhi, anch’esso un artificio, come la bomba, nato tra le sabbie del deserto. Il progetto è diviso in due capitoli principali: quello delle nuvole, di cui parleremo poi e quello degli still life.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Dominick Arkansas cloud, 2017, Fondazione Fabbri, Museo Fattori.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Microwave City, 2014.

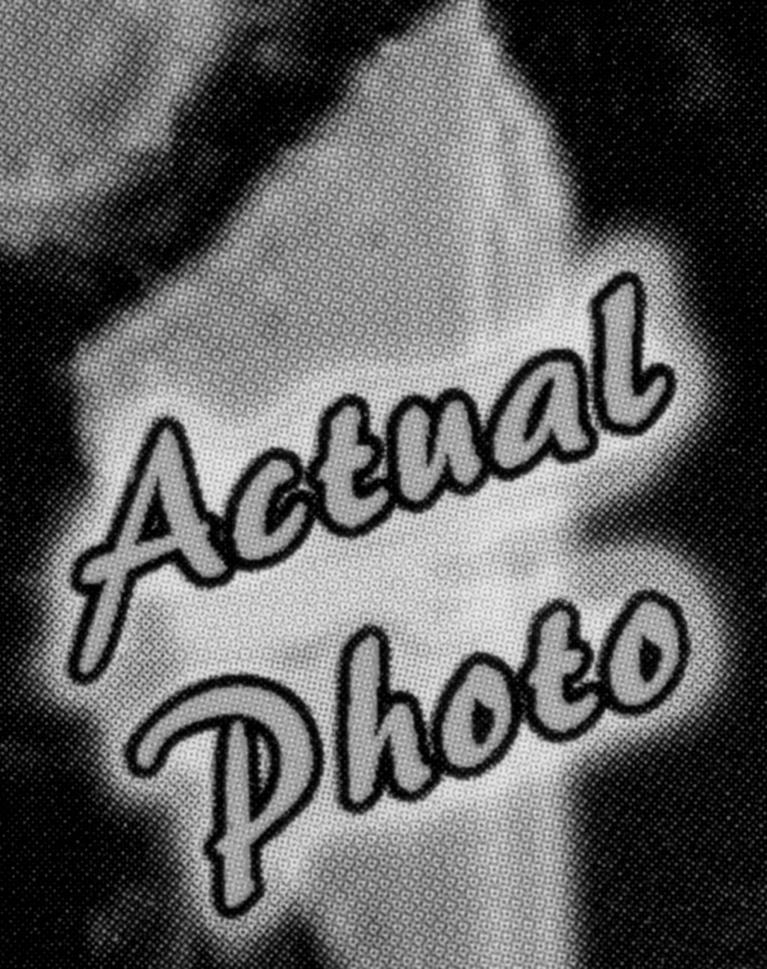

Questi ultimi descrivono una serie di oggetti, fotografati in modo molto dettagliato e pulito, che funzionano come dei souvenirs venduti in uno store online; alcuni, strumenti di visione-misuratori-ephemera, si innescano in relazione ad altre immagini, altri sono memorabilia, che celano delle storie/leggende dietro la loro fredda estetica: le corna di cervo per esempio provengono dal Seneca Depot, un’area controllata dall’esercito, dove dagli anni ‘50 sono state sepolte scorie radioattive e che oggi è la più grande riserva di cervi albini al mondo. Oppure il monolite di grafite, che pare provenga dal deposito di materiale che Enrico Fermi utilizzò per costruire la Chicago Pile (1942), il primo reattore a fissione nucleare. Un terzo passaggio di Microwave City lavora sempre sull’archivio dei Los Alamos Labs e su un archivio da me costruito durante la visita a Las Vegas. Da una parte ci sono le immagini dei bunker e delle architetture che venivano costruite per osservare la bomba, dall’altra dei messaggi testuali che provengono da materiali pornografici che si trovano a ogni angolo della città. A livello installativo entrambi questi elementi vengono collocati in lightboxes, la cui luce nel mio intento dovrebbe dare una seconda vita e una seconda lettura alle immagini di archivio, e allo stesso tempo richiamare le luci al neon di Las Vegas.

Alberto Sinigaglia, Big Sky Hunting, Alien the crysalis, 2013.

È interessante la tua indagine sulla trasformazione di eventi drammatici in souvenir. Cosa si cela veramente nelle morbide e misteriose nuvole sospese nel cielo degli esperimenti nucleari?

Durante gli anni ‘50 e ‘60 una delle attrazioni di Las Vegas era la possibilità di osservare dalle terrazze degli hotels i test delle bombe, che avvenivano a un centinaio di miglia di distanza, in quella zona che conosciamo come Area 51. I turisti erano soliti fotografare queste drammatiche scene trasformandole in cartoline, in souvenir delle loro vacanze, come si trattasse di un incantevole tramonto, una calamita da attaccare al frigo. Durante lo studio dell’archivio sono rimasto colpito dalla controversa bellezza delle esplosioni e agendo su di esse allo stesso modo dei turisti me ne sono appropriato e le ho manipolate fino a produrre innocue, morbide e misteriose nuvole sospese nel cielo. La bomba è lì, ma camuffata. Il fruitore può percepirne la presenza, ma è mimetizzata, nascosta dal potere mistificatore della fotografia.

Ci interessa indagare ulteriormente il tuo sguardo, che considera la fotografia come un deposito di valori sociali e culturali in un mondo saturato dalle immagini. Cosa intendi muovere e spostare con le tue immagini fotografiche?

Cerco di spostare l’attenzione di chi guarda. Penso ai miei lavori come a un inventario di frammenti, che mette in discussione la nostra percezione e consapevolezza visiva del mondo. Facendo affidamento sul nostro desiderio di verità e poesia, cerco di invitare il fruitore in uno spazio di speculazione, in cui l’immagine viene messa in discussione.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Actual photo, 2017.

Ci puoi parlare della tua indagine sul rapporto tra realtà e finzione, tra ricerca delle fonti e spostamento creativo, tra documento e creazione?

Tutti noi viviamo in sistema di memorie e di tracce che ci aiutano a leggere il presente. Queste memorie e tracce nel tempo vengono alterate, modificate, sovrascritte, rendendo la nostra lettura-visione meno chiara, meno netto il confine tra reale e finzione. Entrambi i miei lavori (Big Sky Hunting, Microwave City) vanno a indagare l’iconografia relativa a memorie di eventi ben precisi della storia, lavorando appunto sulle zone d’ombra, sulle possibili riletture in una chiave presente.

Cosa pensi della tendenza che negli ultimi tempi si è venuta a creare attorno all’utilizzo dell’archivio?

L’archivio risponde a un’esigenza di orientarsi in un eccesso di conoscenza tale da lasciarci disorientati.

Siamo tutti accumulatori compulsivi, che continuano a immagazzinare dati su schede di memoria, incapaci di selezionare, di prendersi il tempo di capire cosa valga la pena ricordare e cosa dimenticare. Tutti noi produciamo archivi, inventari, cataloghi, liste nel tentativo di mettere ordine tra questi frammenti. L’archivio come dispositivo per produrre una memoria collettiva che però non è cristallizzata ma aperta a sovrascritture, a interpretazioni e seconde letture, ed è qui che noi artisti interveniamo: “Gli archivi conservano tuttora un grande fascino e una loro autenticità perché hanno lo straordinario potere di parlare a persone temporalmente, geograficamente e anche culturalmente lontane da chi li ha creati ed organizzati, pur portando ancora con sé i propositi e le visioni e i codici originari” (Cristina Baldacci, Archivi Impossibili, Johan&Levi Editore, 2016).

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Monolith, 2017.

La tua metafotografia appartiene a una modalità rivolta a un processo di consapevolezza ulteriore, per analizzare più a fondo ciò che vediamo, come lo vediamo, come le immagini influenzano le emozioni e come contribuiscono alla comprensione delle cose che accadono o che accadranno?

Il mio approccio in parte ha abbandonato il “programma” della fotografia di rappresentare il reale, concentrandosi su come l’informazione e l’apparato (archivio/manipolazione digitale) contribuiscano oggi a generare le immagini, investigando la natura delle immagini stesse: "I fotografi sperimentali sono consapevoli del fatto che l'immagine, l'apparato, il programma e le informazioni costituiscono i loro problemi di base. Sono consapevoli che stanno cercando di recuperare quelle situazioni dall'apparecchio, e inseriscono nell'immagine qualcosa che non era inscritto nel programma dell'apparecchio" (Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography, 1984).

Non reggono più i rapporti della fotografia con la verità e con la memoria che davamo per scontati, e nemmeno regge l’aura di realismo che continuiamo ad attribuire alla fotografia. In più si sono aggiunte le questioni della manipolazione e della virtualità. Inoltre, è necessario analizzare le funzioni, gli usi, i ruoli sociali, i contesti culturali e politici. Quali sono i nuovi ambiti di creazione che senti vicini alla tua ricerca?

Quello che più mi interessa continuare a indagare è il rapporto tra scienza e immagine, tra tecnologia e fotografia. Il secolo americano ha influenzato culturalmente la nostra generazione più di quanto ci piaccia pensare, e l’America come nazione ha costruito la sua identità sul progresso tecnologico, sul sublime tecnologico. Le missioni Apollo e le esplorazioni spaziali, piuttosto che la bomba atomica, sono parte fondante di questo lascito culturale, esattamente come le guerre del ‘900 e quelle più recenti. Internet è un’invenzione militare tanto quanto il microonde, la night view, i droni; tutti soggetti che sono entrati a far parte della nostra vita e hanno cambiato la nostra percezione della realtà, e di conseguenza il nostro modo di rappresentarla. È questo ciò che più mi interessa e affascina, e l’ambito che continuerò a indagare.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Scenicus, 2016.

Attraverso le tue riflessioni e le tue opere, cosa fai emergere a proposito del rapporto tra immagine e immaginario collettivo?

Spero le distorsioni.

Negli anni più recenti molti artisti hanno messo in discussione il mezzo della fotografia tradizionale (con scanner, scansioni, distorsioni dell’immagine, telecamere di sorveglianza, irruzioni di altri medium, lasciando anche spazio alla presenza del caso) per andare oltre. In cosa consiste secondo te andare oltre il medium fotografico?

Credo che siamo arrivati a un punto di bulimia e di sazietà visiva. La maggior parte di noi registra continuamente la realtà attraverso i propri devices. Credo quindi sia venuta meno la posizione di dominio e possesso dell’autore, perché è venuta meno la consapevolezza che essa comporta.

Di qui la necessità di interrogare il medium stesso, metterlo in discussione per capirne i limiti e le potenzialità. Tutto questo risponde a una necessità, mia personale in primis, di mettere ordine nel caos/oblio generato da internet e dallo sviluppo tecnologico, di una maggiore attenzione dello sguardo, di concentrazione su cosa realmente si guarda. Ogni strumento è valido per lo scopo.

Nei miei primi lavori ho cercato di pormi delle domande sulla questione, affiancando immagini fotografiche tradizionali, uso dell’archivio, proiezioni ri-fotografate, manipolazione digitale. Per i prossimi progetti vorrei lavorare su una forma più installativa e tridimensionale.

Alberto Sinigaglia, Microwave City, Trinitite, 2017.

Faciliti l’irruzione del cortocircuito nelle tue opere?

Se per cortocircuito si intende il momento in cui casualità, programmazione, spontaneità e accumulo concorrono a formare un discorso visivo, è un momento fondamentale della mia ricerca. Funziona quasi come un interruttore di sincronicità, uno switcher, che apre una fase in cui tutti questi elementi autonomi si incastrano nella struttura del progetto.

Come organizzi lo spazio nel tuo sguardo prima di realizzare un’immagine fotografica?

Lo spazio del mio sguardo è completamente disorganizzato. Consiste in luoghi fisici, letture, luoghi mentali, apparizioni, indizi, tracce che emergono lungo un flusso costante di ricerca e che trovano poi diverse formalizzazioni.

Alberto Sinigaglia, Big Sky Hunting, Nerveless, 2013.

Per andare oltre quello che fino a ora la fotografia ha messo in azione, pensi che sia necessario sacrificare la fotografia tradizionale o andare contro la maggior parte dei suoi meccanismi e princìpi?

Una premessa: non mi sento un autore che lavora contro la fotografia o che ne spinge i limiti verso orizzonti sconosciuti. Fino a ora ho sempre cercato di trovare un equilibrio tra il lavorare contro e con la fotografia, cercando quell’interazione, il cortocircuito di cui abbiamo parlato prima, che le attiva e le fa lavorare insieme. Penso ai miei lavori come a un inventario di frammenti che mette in discussione la nostra conoscenza visuale del mondo; facendo affidamento sul nostro desiderio di verità e poesia, cerco di invitare il fruitore in uno spazio di speculazione.