I fantastici mondi dell’Antropocene / Raccontare la fine del mondo

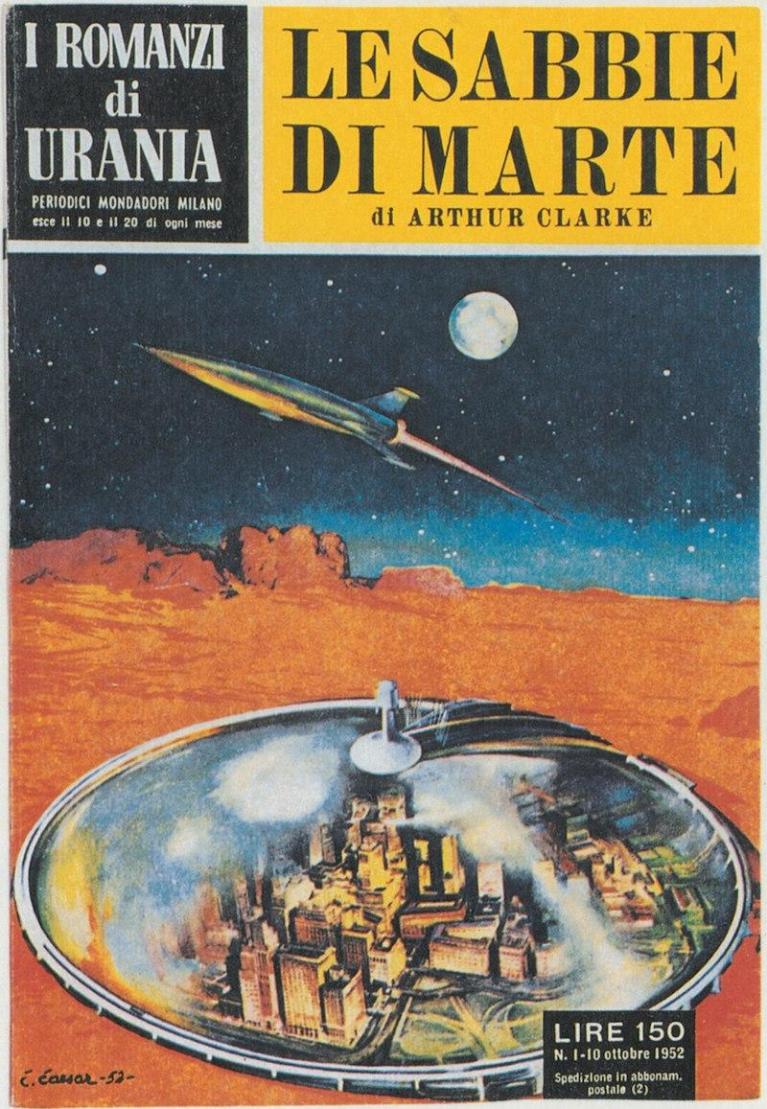

Il 10 ottobre del 1952 uscì per Mondadori il primo libro della collana I romanzi di Urania, in contemporanea con una rivista di racconti. Mentre la rivista durò solo 14 numeri, la collana, che dal ’57 si chiamò semplicemente Urania, divenne il riferimento italiano per gli appassionati del genere. Due anni dopo, nel ’59, Einaudi fece uscire Le meraviglie del possibile, un’antologia di racconti scelti da Sergio Solmi e Carlo Fruttero a cui seguì nel ‘61 Il secondo libro della fantascienza, curato dalla coppia Fruttero e Lucentini, due antologie che ebbero il grande merito di far conoscere la fantascienza anche al pubblico che fino ad allora l’aveva snobbata considerandola un genere minore.

Quello che stava arrivando in Italia in quegli anni era un immaginario di matrice anglosassone, americana in particolare, che aveva una precisa tradizione, una genealogia dove si trovano nomi come Poe, Wells, Conan Doyle, Lovecraft. Nella seconda metà del secolo scorso la cultura di questa matrice ha di fatto monopolizzato il panorama internazionale anche attraverso l’egemonia della propria lingua, l’inglese, che come ogni linguaggio non è mai innocente, ma si porta dietro strutture mentali e culturali che neanche troppo sottilmente si sostituiscono a quelle di altri paesi, colonizzando le menti nello stesso modo in cui durante i secoli precedenti gli europei avevano colonizzato le terre. La cultura della globalizzazione parla inglese sovrapponendosi ad altre che non avendo la stessa potenza non possono che soccombere o nel migliore dei casi trovarsi nelle condizioni di combattere per la sopravvivenza. Ma la vittoria più grande delle culture egemoni è sempre la scomparsa dell’idea che ci possano essere alternative. There is not alternative, avvertiva sottilmente la Thatcher negli anni ottanta e, cancellando ogni altra possibilità, gettava le basi silenziosamente e colpevolmente monche per la formazione mentale di chi in quegli anni conosceva l’avventura di nascere. Così anche la cultura maninstream della science-fiction si è andata sviluppando sulle solide e variegate basi della matrice anglosassone.

Un esempio ci viene dal fatto che da un po’ di tempo vecchie e nuove glorie della letteratura si vedono appiccicare addosso una nuova strana etichetta: weird. Immagino uno stanco Edgard Allan Poe guardare divertito quest’ennesimo adesivo appiccicato di sbieco sulla sua grande fronte mentre Lovecraft, riesumato dai nipotini ossequiosi, si sente finalmente riconosciuto nel suo ruolo di nonno, padre o comunque precursore. Si ricostruiscono a ritroso genealogie che tirano in ballo persino un certamente recalcitrante Kafka. La cosa che colpisce e fa scattare il dubbio è leggere la sequela di nomi che vengono associati a questa relativamente nuova classificazione. Sono pressoché tutti nomi anglosassoni.

Stiamo parlando di una zona letteraria molto sfuggente che nel tempo ha avuto mille nomi il cui comune denominatore è l’idea di fantastico, parola inadeguata ma che rimane la più utilizzata. Il weird deriva dalla cultura anglosassone e in quanto tale è molto più potente comunicativamente del resto della zona fantastica, che ha un innegabile altro polo in quella costellazione di culture che orbitano intorno a un'altra matrice linguistica, quella latina. Nel facile gioco di contrapposizioni sembra diventare tutto molto più chiaro. È una questione di radici. Le radici anglosassoni affondano in un terreno che è stato abbondantemente concimato dal razionalismo empirista e pragmatista e in questo panorama tutto ciò che non rientra sotto la luce della ragione viene confinato nella zona del bizzarro, dello strano, appunto, dell’eccezione, del fuori dal comune perché il comune è classificabile e conoscibile.

Le radici dell’altro polo, per esempio quelle sudamericane, affondano nella foresta, nella tradizione animistica dei popoli indigeni, dove non esiste lo strano, ma solo il meraviglioso, il mistero che fa parte integrante di un mondo coerente e totalmente interconnesso.

Nell’arcipelago latino non avrebbe mai potuto nascere un concetto come quello di weird. Lo strano presuppone un non strano, un normale, un razionale ben definito con limiti e regole condivise. In un mondo come quello sudamericano l’idea di realtà implica, contiene e accetta elementi non classificabili secondo parametri razionali. In Sudamerica la foresta è un essere vivente. La prima visione del mondo è dall’esterno, l’uomo si pone come osservatore, analizza, razionalizza e agisce; la seconda è dall’interno, l’uomo è una parte del mondo, in relazione indissolubile col resto del cosmo. Penso ad Aldous Huxley, formidabile campione anglosassone, che nel suo La filosofia perenne analizza in maniera brillante, competente e intelligente una serie di credenze e religioni, ma la sensazione che si ha per tutto il saggio è che, pur desiderando ardentemente penetrarle e capirle, ne resti irrimediabilmente fuori, forse proprio a causa dello strumento che utilizza: la ragione, il cervello, la razionalità, chiamatela come vi pare, a cui manca comunque sempre un elemento che impedisce il contatto diretto con un mondo che non è affatto senza regole, ma ne possiede di proprie, legate fra loro da equilibri sottili che sfuggono immancabilmente ad ogni tentativo di razionalizzazione.

Naturalmente il panorama è più sfumato e complesso, anche nel mondo anglosassone non sono assenti elementi che possono considerarsi analoghi a quelli latini, penso al fiume carsico della tradizione celtica che riaffiora in autori come Yeats, Tolkien, Stephens e altri. Allo stesso tempo, i latini non sono esenti dal colonialismo, anzi, dall’impero romano ai conquistadores è probabilmente da quel mondo che è partita quella che oggi è la globalizzazione.

Cambiando il punto di vista geografico ma soprattutto culturale, cambiano le genealogie, cambiano i nomi, cambiano gli immaginari e con loro gli sviluppi che arrivano fino ad oggi. Senza bisogno di scomodare Luciano di Samostata, che nel II° secolo d.C. scrisse Storia vera, che molti considerano il primo vero racconto di fantascienza completo di viaggi interpaziali e incontri con gli alieni, troviamo genealogie completamente diverse e con ramificazioni che i puristi della science-fiction anglosassone riterranno certamente fuori genere, ma “bisognerebbe dire che tutta la letteratura è fantastica” come afferma Borges iniziando la sua prefazione all’edizione italiana del 1980 della Antologia della letteratura fantastica, la cui prima edizione, da lui curata insieme a Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo, è del 1940. Borges continua riportando una polemica fra Wells e Verne, dove l’inglese, replicando al francese che gli dava dell’imbroglione, diceva che “tutte le fantasie di Verne sarebbero divenute realtà con il tempo, ma che le sue non avrebbero mai smesso di essere fantastiche.” Con la sola citazione di due campioni indiscussi della fantascienza Borges accantona, subito e senza sprecare polemiche, ogni differenziazione di genere.

Ma qualcosa in questi anni è cambiato. L’irruzione dell’immaginario dell’Antropocene ha reso obsolete anche queste categorie che potevano essere utili all’analisi. È cambiata anche la dimensione di riferimento che era sempre stata la cultura umana. Ora non è più sufficiente. In tutti i campi della conoscenza e dell’azione le contrapposizioni fra culture umane sono state superate da un’altra dimensione, più ampia, che non può più fare a meno di considerare tutte le altre forme della vita, dagli animali ai vegetali a quelle strutture ancora non definite che in ambito scientifico vengono denominate lyfe. Nell’ultima Biennale di Architettura, per esempio, la cosa che più accomunava il pensiero dei progettisti nei confronti della città era la preoccupazione, la considerazione, la consapevolezza verso le altre forme viventi, finalmente la città non viene più considerata solo umana, ma multispecie, come se la consapevolezza della nostra possibile estinzione ci stia portando a guardarci intorno e a prendere coscienza della nostra reale dimensione rispetto al mondo. L’idea dell’umana insignificanza rispetto alla vita nel suo complesso si è affacciata all’orizzonte degli eventi, per usare una formula che gli astrofisici adoperano per indicare il limite oltre il quale esiste solo il mistero dei buchi neri.

All’interno dell’arcipelago anglosassone si muove il lavoro di Marco Malvestio Raccontare la fine del mondo, Fantascienza e Antropocene, uscito nel settembre 2021 per Nottetempo. Malvestio sceglie cinque temi, nucleare, pandemie, cambiamento climatico, piante ed estinzioni e li sviluppa con una visione della fantascienza che non riguarda solo la letteratura, ma anche cinema, serie e altre forme d’arte come la musica.

L’ossessione nucleare è una delle spinte più forti dell’immaginario del dopo Hiroshima, la fantascienza americana è fiorita proprio negli anni Cinquanta complice l’idea del disastro, per la prima volta planetario, che uno strumento di morte come la bomba atomica poteva fornire. Si ragiona di apocalisse e una cultura profondamente biblica come quella americana ci va a nozze, inventando stereotipi che da allora si ripetono con poche variazioni fino a trovare finalmente conforto all’interno della parola distopia che da più di un decennio nutre stuoli di manieristi dell’apocalisse che si muovono fra il Bradbury degli anni Cinquanta e il McCarthy contemporaneo. Come negli altri capitoli, Malvestio trova abbondanti esempi nella produzione hollywoodiana che seleziona i soggetti che possono più colpire l’americano medio per poi rimbalzarli nel resto del mondo occidentalizzato.

Dopo il covid la pandemia è un argomento base, nel testo vengono prese in esame diverse opere specialmente cinematografiche passando anche dagli zombie di Romero. Anche per il tema dei cambiamenti climatici l’autore si muove volentieri nell’immaginario hollywoodiano partendo da successi come The day after tomorrow per immergersi in una più allargata trattazione che muovendo dalla Primavera silenziosa della Carson arriva a ragionare sulle varie declinazioni dell’iperoggetto Antropocene e pone un problema di non semplice soluzione: “Il cambiamento climatico non è facilmente narrabile perché presenta fenomeni in cui gli umani hanno grande responsabilità come società ma piccola parte in quanto individui, e costringe a sottrarsi alle logiche tradizionali del racconto fondate su protagonisti identificabili e sulle loro parabole di peripezia e maturazione. Come si mostra, se non antropomorfizzandola e banalizzandola, l’agentività della natura?”

Questa domanda porta al capitolo successivo, che riguarda le piante, grandi protagoniste dell’immaginario dei nostri anni. La citazione dell’idea di plant blindness è d’obbligo, salvo il fatto che l’idea che siamo ciechi di fronte a loro è, paradossalmente, consolatoria perché nasconde la vera cecità: il fatto oggettivo che la nostra civiltà è nata grazie proprio all’uso sistematico delle piante come cibo dal Neolitico in poi. È dalle piante che è nata la civiltà, è questo che non vediamo, la nostra totale dipendenza da loro è stata rimossa, anche da qui deriva una irrazionale paura nei confronti di una forma di intelligenza che, rispetto alla nostra, è totalmente aliena. Nell’ultimo capitolo l’idea di estinzione riguarda soprattutto il discorso sugli animali e del loro rapporto con noi umani, cosa che si porta dietro il ragionamento sul mostro e soprattutto la domanda: cosa significa essere umani? “Una creatura artificiale programmata per somigliare a un umano e comportarsi come tale saprà effettivamente com’è essere umani?” Qui Malvestio sta parlando di Dick, magnifico creatore di androidi e di immaginari da cui Hollywood continua a trarre soggetti dopo mezzo secolo.

Alle importanti domande di Malvestio in Italia già da qualche anno stanno rispondendo autrici e autori come Pariani, Pugno, Arpaia, Santoni, solo per citarne alcuni, ognuno con una propria voce alla ricerca di un altro modo di narrare nell’Antropocene. Prima della sua uscita si è accennato anche in queste pagine (Gianluca Didino, Scrivere un altro mondo) di un esperimento di opera collettiva che ha unito oltre cento autori fra scrittori e illustratori, TINA, Storie della grande estinzione, uscito per Aguaplano nel 2020. I due curatori, Matteo Meschiari e Antonio Vena, sono stati fra i primi in Italia a puntare l’attenzione sull’Antropocene e su come raccontarlo, attraverso un’azione costante sui social e su blog come lagrandestinzione.com (agosto 2019) e ilproblemadigrendel.net in tempi in cui il dibattito letterario ancora viaggiava su temi molto lontani e molto datati.

Pur non discostandosi troppo dalla bolla anglosassone, Raccontare la fine del mondo è un testo utile a chi vuole avvicinarsi a un genere che oggi è tornato sotto le luci della ribalta perché l’unico abituato a raccontare un possibile futuro e quindi in grado di immaginare soluzioni in un tempo dove l’immaginario dell’Antropocene ha cambiato anche l’idea di futuro.