Speciale

1920 - 2020 / Rodari. Gutenberg per la grammatica della fantasia

Tutto è nato perché Ernesto Ferrero, Nico Orengo e Carla Sacchi, che allora (1974) erano l’ufficio stampa dell’Einaudi, volevano fare festa alla Grammatica della fantasia, alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna. Mi hanno telefonato da Torino: Inventeresti qualcosa? Sì, ho detto, per Rodari e per quel libro bellissimo proprio sì.

Mi è venuta l’idea di fare Gutenberg che va in visita alla Fiera del libro, una delle tante sue case, e incontra Rodari e i ragazzi.

Così abbiamo cominciato a costruire Gutenberg, dalle parti di piazza Maggiore. A darmi una mano (anzi due) c’era Stefano Stradiotto, col quale l’anno prima (1973) avevamo fatto Marco Cavallo a Trieste. Collaboratori fantastici sono stati gli studenti coi quali stavamo preparando Il Gorilla Quadrumàno al nuovissimo Dams dove da un anno mi avevano chiamato a insegnare drammaturgia.

L’idea era quella di costruire un gigante costellato di lettere alfabetiche – con occhiali – che dopo 500 anni arriva nella dotta Bologna e se la gode a vedere tanti bei libri – e va alla Fiera per sfogliare e leggere parti di quella nuova grammatica fantastica. Un Gutenberg contento di aver inventato la stampa che voleva complimentarsi con Gianni Rodari.

Finito il gigante e il cantastorie abbiamo fatto un gran corteo. C’era anche la classe del maestro Antonio Faeti – l’autore del libro Guardare le figure. Anche loro avevano preparato un cantastorie. Gianni Rodari se la spassava, ha cantato il cantastorie ed è venuto nel corteo ad accompagnare Gutenberg.

Però quando siamo arrivati alla Fiera è successo un pandemonio.

Non ci volevano far entrare per via del gigante, dei cappelli di carta, delle musiche, del corteo. E poi ragazzi non ce n’erano, dentro c’erano solo gli editori. Allora ho detto: Ma come, arriva Gutenberg, che è quello che vi ha inventati, e voi lo respingete? Guardate che c’è anche Gianni Rodari con noi, che la fiera ne ha di suoi libri, o perbacco! E guardate quanti ragazzi di ogni età sono qui che vogliono entrare!

Ci guardavano come se fossimo matti, quelli della Fiera. Per fortuna che c’era lì Giulio Einaudi, con Nico Orengo – Giulio si è arrabbiato, ha gridato e fatto accogliere Gutenberg e noi dovutamente.

Così l’inventore della stampa ha fatto il giro di tutti gli editori – li ha salutati e si è compiaciuto. Tutti erano contenti e ridevano – e capivano che ogni tanto bisogna fare i matti e rompere le righe – altrimenti anche i giochi, i libri, i teatri e tutto diventano tristi come la roba in scatola – confezionata come i morticini nelle casse.

Poi Gutenberg è uscito e l’abbiamo portato all’Università – sperando che lo facessero Rettore come meritava. Con la benedizione della nuova grammatica.

L’anno dopo, di luglio, ho detto agli studenti gorilli: si affitta una gran casa, in un qualche paese, e si va scrivere tutti insieme il libro del Gorilla, che Giampiero Brega direttore della Feltrinelli ci aveva commissionato. Isabella Selmi, che era una gorilla, ha detto: al mio paese, Palagano (Appennino modenese), c’è una casa giusta, ci si può dormire e lavorare. Coi soldi della Feltrinelli (pochi) abbiamo pagato l’affitto e ci siamo fatti il mangiare. E un bel giorno chi arriva? Gianni Rodari. E dove dorme? A casa di Isabella. E sta con noi tre giorni. E sapete che sgarbo gli abbiamo fatto? Lui era venuto anche per vedere lo spettacolo del Gorilla, ma eravamo così presi dalla scrittura che non siamo riusciti a trovare il tempo per farglielo. Davvero, ho ancora rimorso. Ha mangiato con noi, ha ascoltato le scritture, si è letto il testo del Gorilla Quiadrumàno, gli abbiamo raccontato di tutto, e lui ci ha dato dei bei consigli, ci ha lasciato qualche appunto di rara precisione (lo riporto sotto). E andando via cosa fa? Tira fuori di tasca una poesia e me la mette in mano:

Eccola:

Un giorno mi scappava di fare una poesia

stavo sul filobus numero quarantatrè

scendo di corsa entro in un caffè

domando alla cassiera: per cortesia

dov’è la stanza per fare le poesie?

Mi guardò tristemente e rispose: mi dispiace,

mi dispiace e provo anche un vivo rincrescimento,

abbiamo la licenza per gli alcoolici,

la licenza per i superalcoolici,

la licenza per giocare a scala quaranta,

ma non abbiamo la licenza poetica.

Era una brava ragazza,

e non portava reggiseno perché

si reggeva benissimo da sé.

Mi disse il suo nome di nascosto dal padrone,

si chiamava Ottavia nei giorni feriali

e Roberta nei giorni festivi,

d’estate Clorinda

d’inverno Gelsomina…

Ed ecco gli appunti che ci ha lasciato, di cui abbiamo fatto tesoro, li trascrivo pari pari:

1) “Quadrumano”, pronunciato e rimato piano, non è forse semplice corruzione di “quadrumane”, ma assimilazione di parola irriconoscibile ad altra cui sia più facile attribuire un significato (stesso processo nei bambini) (quadrumano avrebbe allora più a che fare con umano che con mani – ciò che del resto è giustificato anche dalla storia);

2) notevole impasto di temi popolari e colti – dal mondo della fiaba e – per caduta – dal melodramma. Riconoscibili: il tema dei bambini abbandonati nel bosco (riti d’iniziazione); dell’orco, dell’aiutante fatato (duplice figura del Gorilla: orco, ma anche animale totem, protettore del ragazzo, come il Gatto con gli stivali ecc.); della moglie furba (il racconto della tina, con diversi finali, è già nel romanzo greco antico, poi in Boccaccio); dei paesi di cuccagna (la lista rabelaisiana del pasto); il tema del sacrificio umano e del suo superamento (legge nuova che abolisce l’antica – il Gorilla come nuovo legislatore; vedi tragedia greca); nei due servi sono presenti le figure del servitore sciocco, spalla comica, e quella del contadino furbo delle fiabe popolari; forse nello scimmione forte, buono e più umano degli uomini c’è una vena del mito del Buon Selvaggio;

3) sulla versificazione: la parte in lingua tende a una metrica letteraria e non se ne discosta per scelta, ma per errore (per questo gli ottonari diventano novenari ecc.); nella parte in dialetto la metrica è più sciolta e tende, o mantiene, la legge delle filastrocche, scongiuri, proverbi dialettali, in cui non si contano le sillabe ma gli accenti: sono regolari le battute, all’interno della battuta il riempimento (Taktfüllung) è vario (come nelle battute musicali);

4) il personaggio che termina la sua battuta, chiude regolarmente rimando l’ultima quartina, poi aggiunge un verso non contato, col quale dà la rima al personaggio che gli risponde: notevole, allora, nei dialoghi misti (uno parla in lingua, l’altro in dialetto) il rimando delle rime. Es. dall’italiano al dialetto: “buffone” ottiene in risposta “padron”; viceversa “subitamint” del dialetto ottiene in risposta “momento” (è assimilato a “subitamento”); a “catée” risponde “ricompensati” (cioè la risposta è a una rima ideale, platonica: participio di lingua risponde a participio dialettale, anche se apparentemente non rimano) – Le regole di questa riprese sono molto varie e sottili, ad aver tempo di riconoscerle tutte.

Quando abitavo a Roma Tullio de Mauro, che stimava come pochi il Rodari scrittore, mi chiese se volevo scrivere per la terza pagina di “Paese Sera”. E così a volte andavo in redazione, nella stanza della cultura. Il caporedattore era Giulio Goria, persona squisita, e accanto a Rodari c’era Daniele del Giudice, ancora in fieri come scrittore di romanzi (aveva allora pubblicato soltanto La parola nel pugno, sull’esperienza della Comune di Vittorio Franceschi, di cui era amico e ammiratore). Rodari stava lì, sorrideva, ascoltava, forse meditava rime. Qualche volta siamo andati a mangiare in Borgo Pio, dove allora avevo casa. E una volta mi ha detto: In settimana vado a Reggio Emilia, a stare coi bambini. Andava in quella famosa scuola di Loris Malaguzzi, citata nell’introduzione alla Grammatica. Capito? Andava a imparare dai bambini. Rodari era stato maestro elementare, e poi, col tempo, è diventato Maestro.

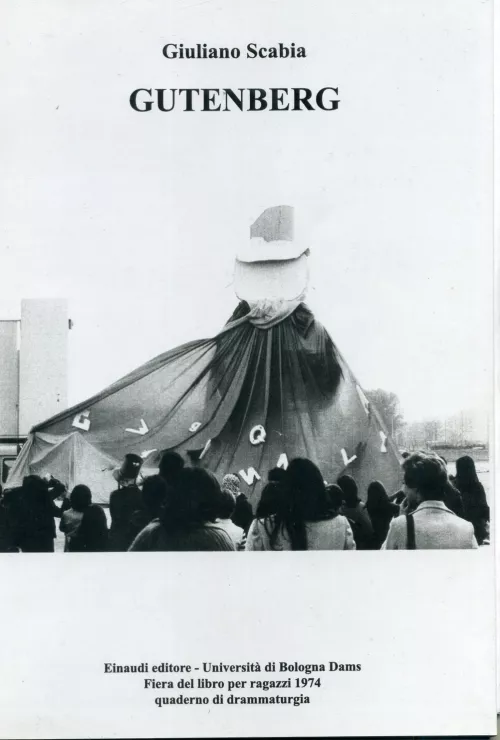

Qui si vede Gutenberg che ascolta il suo cantastorie detto da Stefano Stradiotto e Giovanni Calò, mentre tutti cantano il ritornello, e con loro Gianni Rodari.

Qui si vede Gianni Rodari che sta imparando il ritornello del cantastorie di Gutenberg, insieme a Paola Quarenghi, Ortensia Mele, Krystyna Rawicz Jarowska, Remo Melloni, Paola Sobrero e altri che fra poco diventeranno il gruppo del Gorilla.