Romano Màdera: lo spirito soffia ancora

“Lo Spirito, come il vento, soffia dove vuole, ne puoi udire la voce, ma non sai né da dove viene, né dove va” (Gv. 3,8). Non c’è sintesi migliore del significato dell’ultimo libro di Romano Màdera di quella offerta dalle parole del Vangelo di Giovanni, che in questo versetto riporta la risposta di Gesù a Nicodemo. Se il credo della carne colloca il fariseo nella disciplina della Legge in cui è nato e che lo spinge a consultare il Rabbi di Nazareth nottetempo, per non farsi scoprire dai suoi correligionari, lo Spirito può condurlo a una seconda nascita, anarchica e liberatoria, ma – e qui forziamo un po’ l’interpretazione del passo – allo stesso tempo inclusiva di ciò che Nicodemo è stato, della sua storia e dell’autenticità della sua fede. Una spiritualità laica. La vocazione a essere finalmente umani (Bollati Boringhieri 2025) è, come molti degli ultimi lavori di Màdera – da La carta del senso (Raffaello Cortina 2012) a Il metodo biografico (Raffaello Cortina 2022), fino a Lo splendore trascurato del mondo (Bollati Boringhieri 2022) –, un libro di filosofia e, insieme, un manuale per il buon vivere. Del libro di filosofia ha la robusta articolazione teorica, i precisi riferimenti testuali, del manuale di vita il tono colloquiale e affabile, quasi quello di una conversazione tra amici.

Cominceremo dal libro di filosofia, che più ci compete, dicendo subito che questa associazione di registri suona insolita e stridente, soprattutto alla luce della deriva intrapresa da tempo dalla filosofia accademica, che vive nella convinzione che l’accesso alla verità del sapere si ottenga solo a condizione di una completa messa tra parentesi della singolarità delle nostre esistenze. Anzi, dopo Cartesio la filosofia si emancipa dalla spiritualità e dalla saggezza, persegue il modello dello sguardo da nessun luogo della scienza, di cui diviene maestra e poi ancella. Tuttavia, presa questa strada, la filosofia mette in sordina e poi rinuncia definitivamente a quel compito di educazione, di orientamento e di trasformazione delle vite dei singoli esseri umani che in origine, a detta dell’autorevole magistero di Pierre Hadot, la caratterizzava. Infatti, la domanda filosofica degli antichi Greci non era “cosa posso sapere?”, ma piuttosto “come posso vivere?”. Ed è la stessa incalzante domanda che, in tutt’altro contesto, spingeva Nicodemo a interrogare di nascosto il Rabbi di Nazareth. Invece, anche l’antica massima socratica del tempio di Delfi, che ingiunge all’aspirante filosofo di “conoscere se stesso”, viene reinterpretata, per esempio da Kant, come studio delle strutture universali con cui il soggetto – qualsiasi soggetto – conosce, agisce o spera, e non come un invito all’autoesame e alla cura di sé, all’ascolto di quel determinato, unico e irripetibile “io penso” (ma anche “io spero”, “io amo”, “io soffro”, ecc.) che ciascuno di noi incarna.

Invece, l’attenzione per la biografia ci conduce, come suggerisce Màdera, a uno snodo storico-filosofico fondamentale. È quel “come si diventa ciò che si è” che Nietzsche ha posto a sottotitolo del suo ultimo libro, febbrilmente composto nelle settimane prima della catastrofe di Torino e di quel gesto folle – abbracciare il cavallo maltrattato di un calesse –, che è testimonianza, insieme, della compassione profonda che accomuna tutti i viventi. È nell’opera di Nietzsche, ci avvisa Màdera, «che la biografia inizia a farsi decisiva, divenendo al tempo stesso condizione e termine di confronto per il pensiero e le sue proposte. Un prolungamento ardito, ma forse non del tutto infondato, sarebbe immaginare l’esito nietzscheano dell’autopresentazione di Ecce Homo […] come l’ultimo ma consequenziale anello del processo di pensiero che va, appunto, come sostiene Karl Löwith, Da Hegel a Nietzsche».

Intanto la domanda sul “come posso vivere?” degli antichi filosofi greci è, però, mutata radicalmente. La biografia di cui parla Màdera non è la conseguenza diretta della teoria, ma il punto di partenza da cui muove un nuovo modo di fare teoria, inseparabile dall’apporto dell’evento e della singolarità dell’esperienza. La filosofia antica, anche quando il filosofo parla “a se stesso”, come nel caso dell’imperatore Marco Aurelio, si svolge sempre in terza persona. Le personalità dei filosofi antichi sono plastiche, affermerà Hegel, perfettamente coerenti con le loro teorie. Tutte d’un pezzo, alla stregua degli eroi della tragedia o delle statue del Partenone. Si potrebbe dir di loro, applicando all’inverso ciò che Bloom rivendicava come la grande invenzione dei personaggi shakespeariani e dell’umanità che vi si riconosce, che i filosofi antichi parlano, ma non si ascoltano. Quindi non si tratta solo di scrivere in prima persona, così come prevede il genere autobiografico, ma di impiegare la scrittura per accompagnare il processo di trasformazione della vita, ossia la cognizione pensosa del tempo che siamo. Insomma, la scrittura è un esercizio filosofico. Anzi, fra gli esercizi filosofici è il più intimo e rischioso. Situa la soggettività di chi scrive sul piano esposto dell’oggettività, là dove, oltre la patina del narcisismo, ciascuno scoprirà, con la dovuta pazienza, que je est un autre. “Io è un altro” non significa “io sono un altro”. Qui si inaugura, piuttosto, una nuova dimensione dell’identità, in cui l’io da nominativo diventa dativo, sicché è l’altro ad essere il centro di gravità. Il presunto soggetto sovrano non solo è multiplo, ma è decentrato, dislocato da sé stesso.

La torsione della biografia e del metodo biografico proposto da Màdera rovescia il soggettivismo del pensiero moderno, tuttavia rappresenta anche una netta soluzione di continuità rispetto al modello degli antichi, dei quali possediamo aneddoti curiosi, gesti emblematici e gravidi di senso, come nel caso dei cinici, e vite narrate da allievi e dossografi anche a secoli e secoli di distanza. Ma non autobiografie. Nell’autobiografia, infatti, non è in gioco l’io di ognuno, spesso riconducibile agli stereotipi del tempo e del mercato, ma la singolarità di ciascuno, che affiora, nell’avventura della vita, non in ciò che crediamo di aver deciso, ma in ciò che, malgrado quelle decisioni, comunque ci capita, e che dobbiamo imparare a sopportare. Màdera insiste sull’emergere, in particolare negli ultimi due secoli, di un diritto alla biografia, di un «processo sociale e politico» che non distingue più i “grandi” della terra, degni di biografia da quando c’è storia, ma appartiene ad ognuno, alla signora e al signor Chiunque. L’autobiografia diviene, allora, la cartina di tornasole del «movimento di emancipazione-liberazione dell’individualità sociale in tutte le sue forme», «non solo come pratica espressiva e autoformativa, ma come possibilità di trasformazione radicale», come modo di giocarsi – per richiamare il titolo di un altro dei libri del filosofo milanese –, la carta del senso. Del resto, cosa sono quelle impronte di mani lasciate nelle caverne del paleolitico, come nella Cueva de las manos della Patagonia argentina, se non le tracce più remote di un rito biografico collettivo? Una spiritualità che precede l’invenzione della scrittura e, probabilmente, lo sviluppo delle forme più articolate del linguaggio, che viene prima della pronuncia dei nomi degli dèi quanto delle loro superbe teologie.

Eppure, come si diceva all’inizio, il libro di Màdera vuol essere anche un manuale di vita, mostrando come la torsione biografica della filosofia può realizzarsi nella prospettiva di una spiritualità laica, ossia indipendente dalle fedi positive, dai riti e dai simboli storici delle religioni, ma non a prescindere dall’impatto personale di una qualche “esperienza” del senso, anche quella che muove la consapevolezza di sé dell’ateo: «io userò l’aggettivo “laico”», precisa Màdera, «per indicare una spiritualità che attraversa le diverse religioni – quindi interreligiosa – e anche ogni via di senso, di orientamento complessivo della vita, di chi religioso non è affatto, dagli agnostici agli atei». Così il nesso fra biografia e spiritualità, intrecciato nel laboratorio della storia del pensiero sotto il segno di Nietzsche, di Jung e della mitobiografia di Ernst Bernhard, passa per la narrazione delle “vite impegnate” di Martin Luther King, Thomas Merton, Thích Nhât Hanh, attraversa l’esperienza dell’autobiografia come microcosmo di Raimon Panikkar, fino all’esempio commovente di Rosa Luxemburg. Commenta Màdera, richiamando il primo capitolo del Genesi, «che cosa può voler dire che Dio vide nella creazione che “era buona”? L’atea militante Rosa Luxemburg ne offre, senza affatto volerlo, una comprensione esistenziale perché vede, nonostante ogni orrore che peraltro patì personalmente, che tutto può essere “bello e buono”».

Il libro di Màdera si presenta, così, come una teoria intarsiata di storie, fondate sul valore probatorio delle vite. Infatti le biografie di ciascuno sono, nel campo dell’etica, il corrispettivo dell’esperimento in quello delle scienze della natura. Tuttavia si tratta di un esperimento differenziale, che aggiunge variazioni, in cui non si cerca l’universale della regola, bensì il comune dell’eccezione.

Ma non c’è solo il valore esemplare e singolarizzante delle vite. Il libro si conclude con alcune indicazioni per un esercizio di pratica filosofica rinnovata, di una meditazione in grado di mettere in sintonia il livello delle appartenenze e dell’io con quello degli altri: con la comunità e con il cosmo. Màdera riqualifica in proposito un termine chiave della filosofia morale, ovvero responsabilità, collegandolo non alla negazione e al dovere, ma alla positività del gioco, inteso sia come play, cioè assunzione del ruolo dell’altro, che come game, vale a dire seguire le regole comuni dell’Altro Generalizzato delle comunità in cui si vive. La responsabilità sfocia, quindi, in quella che Italo Valent chiamava un’etica della possibilità. Allontanandosi dal modello solipsistico della mente modellata sull’atomismo sociale capitalistico e sulla sua accettazione destinale, Màdera ci invita a considerare la coscienza e la sua stessa nascita «correlandola all’invenzione della “seconda natura”, il mondo costruito dal lavoro umano, culturale e storico. Un mondo nato dall’“immaginare altrimenti” ciò che è, e che, quindi, può diventare altro». Visto lo stato di profonda crisi in cui versa il pianeta, all’immaginazione spetta un assai lungo e duro lavoro.

Leggi anche:

Michela Dall'Aglio | Romano Màdera, Lo splendore trascurato del mondo

Ivan Levrini | Romano Màdera, l’autobiografia come cura

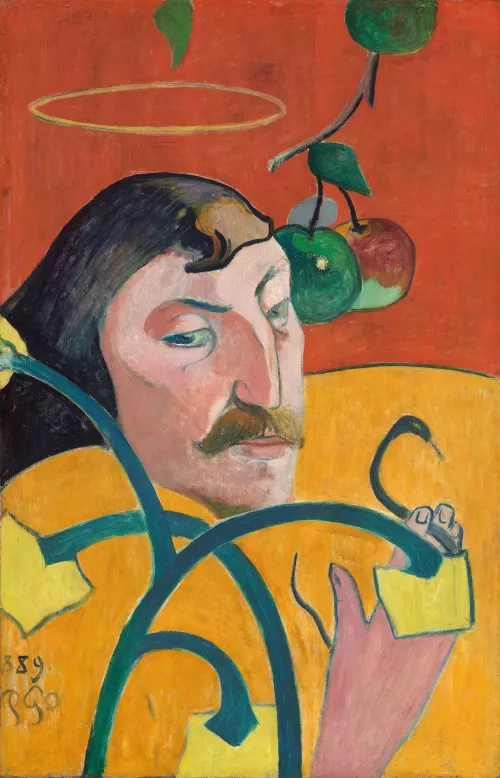

In copertina, Self Portrait, 1889 Paul Gauguin.