Una storia europea occultata e dimenticata / Mariupol e l’oblio della storia

Sie kam aus Mariupol, Veniva da Mariupol, l’ultimo libro di Natascha Wodin, che ha ottenuto quest’anno il premio della Leipziger Buchmesse, tocca uno dei capitoli più oscuri e meno indagati della storia della Germania nazista, quello della deportazione dei lavoratori coatti dall’Est Europa, della loro discriminazione nel dopoguerra e del loro successivo mancato risarcimento, chiamando in causa quindi la più ampia questione della responsabilità storica della Germania, oggi quanto mai politicamente attuale. Wodin è una scrittrice ucraina di lingua tedesca, di una generazione di scrittori transnazionali che precede quella che recentemente ha dato vita a una letteratura europea che travalica le ‘comunità immaginate’ delle nazioni. In Germania, a partire dalla svolta del millennio, questi scrittori hanno occupato sempre più stabilmente il panorama editoriale, cambiandone gli equilibri e imponendosi sul mercato e nelle competizioni letterarie più importanti in modo forse unico in Europa, anche tenendo conto che la letteratura tedesca non ha una produzione di stampo postcoloniale come quella inglese o francese.

Forse proprio perché, come diceva Thomas Mann, la Germania è sempre stata “il campo di battaglia dell’Europa” qui si sono incrociati i percorsi di molti scrittori ‘etnicamente inautentici’, innanzitutto provenienti dall’Europa orientale. Si tratta di scrittori nati per lo più negli anni Settanta: Saša Stanišić, nato nel 1978 in Bosnia e fuggito nel 1992 con i genitori in Germania, dopo il suo primo fortunato romanzo vagamente autobiografico, uscito nel 2006, Wie der Soldat das Grammofon repariet (La storia del soldato che riparò il grammofono, traduzione di L. Scarpa, Milano, Frassinelli, 2007), ha pubblicato un secondo romanzo dal titolo Vor dem Fest (Prima della festa) che nel 2014 ha ottenuto il Deutscher Buchpreis (assegnato ogni anno all’inizio della Frankfurter Buchmesse), premio che l’anno precedente era stato vinto con il suo romanzo di esordio Alle Tage (Tutti i giorni) da Terézia Mora, autrice ungherese nata nel 1970, che scrive in tedesco dal 1997; Katja Petrowskaja, nata nel 1970, cresciuta a Kiew, trasferitasi a Berlino a 29 anni nel 1999, nel 2012 con la sua opera prima scritta in tedesco Vielleicht Ester (Forse Esther, traduzione di A. Vigliani, Milano, Adelphi, 2014) ha vinto il premio letterario Bachmann, forse il più arduo da ottenere in Germania: prevede una prova di lettura davanti a una giuria a Klagenfurt, come ai tempi del mitico Gruppo 47; lo stesso premio era stato assegnato l’anno precedente a un’altra scrittrice transnazionale, che scrive sia in russo che in tedesco, Olga Martynowa.

Anche se per motivi culturali, politici e geografici, come è evidente da questa breve e parziale lista, gli scrittori dell’Europa dell’Est sono sovrarappresentati rispetto ad autori migranti che vengono da più lontano, anche questi hanno grande visibilità, come Abbas Khider, nato nel 1973, autore iracheno, divenuto noto nel 2010 con un romanzo dal titolo Der falsche Inder (Il falso indiano) oppure, di una generazione precedente, Feridun Zaimoglu, nato nel 1964, turco, figlio di immigrati cresciuto in Germania, anche lui vincitore del premio Bachmann nel 2003, o anche Navid Kermani, nato nel 1967 in Germania, di origini persiane, scrittore e studioso dell’Oriente insignito di numerosi premi e riconoscimenti, fra cui il prestigioso Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, alle cui letture pubbliche accorrono migliaia di ascoltatori.

Nessuno di questi scrittori, insomma, occupa un ruolo marginale o fuori dell’editoria di peso, ben lontani da quelle che Francois Paré ha definito ‘letterature dell’esiguità’.

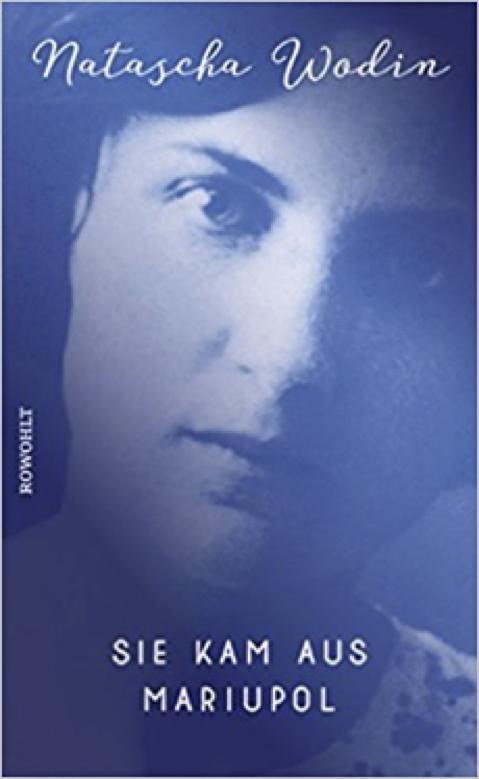

Natasha Wodin fa parte di un’altra generazione, quella per cui la Germania è stata fuor di metafora il campo di battaglia dell’Europa: è nata infatti sul suolo tedesco nel 1945 da genitori deportati dall’Ucraina come lavoratori coatti, o, come sarebbe più giusto dire, come schiavi, ha trascorso nella Germania del dopoguerra un’infanzia segnata dall’emarginazione e dal suicidio della madre, e di questa sua difficile identità ha fatto il tema dei suoi precedenti romanzi, precorrendo in molti aspetti le tematiche della letteratura transnazionale contemporanea. Ha cominciato inoltre a pubblicare in un’epoca in cui il mercato editoriale tedesco era molto poco ben disposto verso scrittori di origini straniere, tanto da pretendere nel 1983, all’uscita del suo romanzo di esordio Die gläserne Stadt (La città di vetro), con un atto di vera e propria acculturazione onomastica, che si germanizzasse il suo cognome originale Wdowin in Wodin, perché fosse “per i tedeschi facile da leggere e pronunciare”.

A view of central Mariupol with the giant Ilyich and Azov steelworks in the background (Vladimyr Cheppel).

Anche se l’ultimo libro di Wodin si presenta a prima vista come cronaca di una ricerca (auto)biografica, solo parzialmente lo si potrebbe inserire nel filone, oggi nel contesto della letteratura ‘nomade’ molto produttivo, delle ‘scritture di sé’. Sie kam aus Mariupol è infatti un testo spurio: monologo autoriflessivo, evocazione a tratti onirica, ricostruzione storica e memoria autobiografica insieme, ma soprattutto narrazione esplicitamente letteraria, con parallelismi, scarti temporali, rimandi alla fiaba ed elementi del romanzo storico e corale, compresa tutta una serie di meccanismi narrativi classici, dall’esibito casuale coinvolgimento negli eventi narrati fino alla sorpresa del manoscritto ritrovato. Già nelle prime righe l’autrice ci racconta di aver inserito il nome della madre in un motore di ricerca russo dal titolo ”Azov’s Greeks” praticamente per gioco. Ma, poiché giocando ci si affida sempre alla fortuna, quel nome ucraino molto comune, Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko, a cui l’autrice non può aggiungere altro dato biografico se non l’anno e il luogo di nascita, viene fatalmente rintracciato negli imprevisti archivi storici a cui accedono i misteriosi greci del mare di Azov, anche se, e qui un particolare strabiliante si aggiunge all’altro, Jewgenia non ha origini greche, come all’ autrice sembrava di ricordare, bensì italiane.

Oltre alle informazioni biografiche di base sulla madre, Wodin dispone anche di pochissime fotografie, sia della madre che di alcuni ignoti parenti, che vengono scannerizzate e inviate a Mariupol, così che poco alla vota, attraverso il lavoro di diffusione svolto da Konstantin, il curatore del sito, come da un cappello magico sempre più personaggi sbucano fuori dalle profondità del web, e partecipano alla ricostruzione del quadro familiare, un quadro che con stupore di Wodin corrisponde alle fantasie consolatorie elaborate durante l’infanzia, trascorsa prima nei campi per profughi e poi nelle case ghetto ad essi riservate. Cosicché quella che lei stessa aveva sempre ritenuto una favola si rivela premonizione della realtà ritrovata attraverso “Azov’s Greeks”: la madre era effettivamente quasi una principessa, originaria di una famiglia non solo di nobili origini e di grande cultura, ma, almeno prima del 1917, anche di vaste ricchezze.

E, sempre come in una favola, l’internet, probabilmente lo strumento più magico che la realtà abbia prodotto, aprirà un sentiero dopo l’altro nella selva della memoria di Mariupol, riportando alla luce non solo i destini di due famiglie, quella del padre e della madre di Jewgenia, ma anche la storia della città, ignota fino a questo momento alla stessa autrice, con tutti gli avvenimenti che segnano tragicamente la vita dei suoi abitanti. A differenza di altri autori che si mettono in cammino sulle tracce di famiglie disperse, da Safran Foer a Katja Petroskaja, i cui libri quindi sono in gran parte cronache di viaggi alla ricerca delle proprie radici, Wodin non si muove di un passo dalla sua scrivania: anzi l’immobilità è la sua dimensione creativa: davanti al computer, di fronte al placido lago brandeburghese sulle cui rive si trova la casa che la ospita, compie un viaggio di scoperta del tutto virtuale, in cui la scrittura è al servizio della memoria della rete, che qui non è né strumento di un evanescente storytelling né di un programmatico oblio, quanto piuttosto un enorme e potenziale archivio in divenire, un nodo di memorie che si incrociano e si moltiplicano, lo scrigno fatato in cui giacciono insperate testimonianze di un passato che si credeva perduto per sempre.

Lavoratrici coatte dell’Est Europa a Osnabrück vengono salvate poco prima della loro uccisione il 7 aprile 1945 (Hardy, Bert, No 5 Army Film & Photographic Unit - http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//50/media-50009/large.jpg This is photograph BU 3097 from the collections of the Imperial War Museums. )

La storia salvata, che conferma pienamente l’unica frase con cui la madre condensava alla figlia il suo passato: “Se tu avessi visto quello che ho visto io!”, si svolge in gran parte a Mariupol, un tempo città fiorente dell’ Ucraina sulle sponde del Mare di Azov, come in una leggenda orientale crocevia di culture e traffici, popolata di avventurieri, ricchi mercanti, artisti e rivoluzionari che, man mano che si avanza nella lunghissima prima metà del XX secolo, viene sconvolta da rivolte, occupazioni, saccheggi e regimi di diverso colore (diciassette tra la Rivoluzione di Ottobre e il 1943), infine distrutta definitivamente dalla guerra (una città tra l’altro che a partire dallo scoppio della guerra del Donbass nel 2014 si è trovata di nuovo sotto una pioggia di bombe). È uno strano lavoro di ricostruzione quello a cui l’autrice si piega sotto la lontana direzione di Konstantin, per cui, a ogni tassello che va a completare il disegno, ne corrisponde uno che dello stesso disegno opera la distruzione: si recupera per perdere, insomma. Non solo, come è ovvio, la gran parte dei protagonisti sono morti, ma remoto e defunto è il mondo di Mariupol, così come dimenticata o cinicamente ignorata è la tragica fine di coloro che da quei territori furono deportati, verso la Siberia prima, e la Germania poi.

L’autrice si sarebbe forse fermata prima, ci confida nel testo, non fosse stato per il suo invisibile ma instancabile aiutante, il costante Konstantin, che, da vero genio racchiuso nello schermo, le serve una novità dopo l’altra: nella prima metà del libro si va avanti a colpi di scena. Ormai intrappolata nel meccanismo a cui lei stessa ha dato l’abbrivio, all’autrice non resta dunque che assistere allo spettacolo che, suo malgrado, deve mettere in scena, trascrivendo le notizie che puntuali arrivano dai greci di Ucraina. Ed è un meccanismo stregato che non le dà tregua: quando passando da zii a nonni fino a parenti più o meno prossimi si arriva a un torvo cugino che si scopre matricida, l’autrice si chiede: ma perché faccio questo? A che serve riportare alla luce questa storia dimenticata e terribile? Domanda legittima, evidentemente, ma a cui Wodin ha già dato risposta nel costruire la sua intelligente macchina narrativa, di cui è solo in parte protagonista autobiografica e proiezione in autofiction, perché il suo ruolo principale è quello di testimone, ovviamente non delle storie che fin qui racconta, quanto della loro inaspettata e quasi miracolosa resurrezione. Ed è proprio in questo ruolo di testimone indiretta che Wodin fonda la necessità del suo lavoro di costruzione della memoria che, se da una parte è riappropriazione della propria vicenda famigliare, dall’altra è necessaria opera di restituzione della storia a coloro i quali non ne hanno avuto mai una narrata. Innanzitutto la madre, a cui il libro è dedicato, ma anche le tante altre figure che popolano Mariupol, i Lager tedeschi e i campi-profughi americani, travolte dalle note e meno note sciagure che hanno sconvolto l’Europa.

Mentre nella prima parte del libro l’autrice si rivolge alla storia della madre fuori della Germania, nella seconda ricostruisce la biografia materna sul suolo tedesco a partire dal 1943, e qui, al ruolo di cronista del passato e testimone della sua riscoperta, ne subentra uno più marcato di affabulatrice, a cui l’autrice, ormai senza il soccorso del misterioso aiutante Konstantin, deve bastare da sola. In questo nuovo contesto è proprio l’assenza di narrazioni storiche a rendere la scandalosa portata del silenzio che circonda il destino dei lavoratori coatti dell’Europa Orientale. In quella che Annette Wieviorka ha definito ‘l’era del testimone’, l’oblio sembra inghiottire invece la memoria sia dei tanti deportati esclusivamente con la forza, sia di quelli che, cercando di sfuggire alla guerra o alle rappresaglie dell’esercito sovietico in avanzata, volontariamente decisero di abbandonare i territori dell’Europa orientale occupati dai tedeschi, ingannati da una subdola campagna che faceva passare la futura schiavitù per possibilità di salvezza.

![Female forced laborers wearing “OST” [Ostarbeiter] badges are liberated from a camp near Lodz, Poland.](/sites/default/files/styles/nodo767x/public/wodin_4.jpg?itok=5IwyXcb8)

Female forced laborers wearing “OST” [Ostarbeiter] badges are liberated from a camp near Lodz, Poland.

Sono pochissimi i documenti e scarsissime le testimonianze di riferimento, nulli i racconti diretti della madre o dell’ancora più oscuro padre, per cui Wodin non può che ricostruire una storia ipotetica che procede per interrogazioni, sempre in bilico fra la disperante povertà di dati e la terrificante realtà a cui i pochi in suo possesso rimandano: l’inflessibile ordinamento disciplinare nelle fabbriche, anche in quella di Lipsia dove finiscono il padre e la madre, ovviamente divisi in una sezione femminile e maschile, l’obbligo di portare il segno ‘Ost’ per Ostarbeiter, operai dell’Europa orientale, sempre visibile cucito sui vestiti, i discorsi di Himmler il cui tono non lascia dubbi sul tipo di trattamento riservato ai deportati: “Se per costruire un fosso anticarro”, lo cita Wodin, “diecimila donne russe muoiono o meno di sfinimento, la cosa mi interessa soltanto nella misura in cui il fosso viene ultimato o no.” Il razzismo verso gli slavi, rende questi ‘lavoratori’ le vittime predestinate di uno sfruttamento feroce, basato anche sul mito di una loro primitiva resistenza fisica (“perché un cane randagio è più robusto di un cane di razza”, cita Wodin Goebbels). Con sottile senso dell’ironia l’autrice riporta a questo proposito la sua esperienza con un medico tedesco che ancora negli anni Ottanta si meravigliava della sua vista debole, inspiegabile, a suo parere, considerata l’origine slava della paziente. Quanto più si avanza verso la fine della guerra, tanto più si intensifica la mortalità nelle fabbriche, anche perché gli Ostarbeiter non avevano la possibilità di accedere ai ricoveri antiaerei, e tanto più si allunga la lista degli orrori a cui sono sottoposti quelli che sopravvivono, dalla fame ai maltrattamenti continui, fino all’impunità riservata a chi li aggredisce per strada o anche uccide: chi porta il segno ‘Ost’ è riconosciuto sia come essere inferiore che come nemico.

Ma perché Wodin ricostruisce questa storia soltanto adesso, anni dopo le sue prime narrazioni autobiografiche, in cui si fa riferimento alla madre quasi esclusivamente per riportarne il suicidio? La risposta la fornisce lei stessa: la luce proiettata da Konstantin sulla figura materna le ha finalmente rivelato la persona nascosta dietro la fotografia che per anni aveva costituito quasi l’unica traccia concreta della vita di Jewgenia prima della deportazione. Passando da quell’immagine muta alla storia, Wodin trova le parole per poter narrare finalmente il punto di congiungimento fra la sua autobiografia e la biografia materna, perché facendo i giusti calcoli “il risultato è palese”, il suo concepimento deve essere avvenuto “in un campo di lavoro del gruppo industriale Flick nella fase finale della guerra”. Il racconto mirabile di Mariupol le consegna così le chiavi per accedere alla biografia della ragazza in Ucraina, della deportata in Germania, e infine all’ultimo terribile capitolo del dopoguerra, quello basato sulla memoria della propria infanzia.

Ed è soprattutto in questa ultima parte del libro che Wodin arriva a un confronto impietoso con il paese nella cui lingua scrive, e che è sicuramente anche il ‘suo’ paese, e mette il dito in una delle piaghe meno note della storia tedesca del dopoguerra. Che la società tedesca degli anni Cinquanta non avesse avuto ancora il tempo e il coraggio di affrontare le responsabilità del nazismo, macchiandosi di quella che è stata definita non a caso ‘la seconda colpa’, Wodin l’aveva già descritto nel libro che ricostruisce la sua adolescenza dopo la morte della madre, Einmal lebt ich (Avrò vissuto un giorno, traduzione di P. Albarella, Torino, Einaudi, 1989), ma qui, spostando la sua attenzione su Jewgenia, il suo sguardo si fa più oggettivo e analitico, e quindi più spietato.

All’indomani della guerra, come per le altre vittime del nazismo anche per i deportati “la storia era quella di sempre: nessuno aveva saputo niente. Anche se il paese, disseminato di 42.500 Lager per lavoratori stranieri e più, doveva essere stato un unico grande Gulag”. Sono anni in cui i deportati dall’Est Europa, in ragione di un assurdo ribaltamento, non vengono ritenuti vittime, ma colpevoli, e fra loro soprattutto i russi, considerati invasori che hanno umiliato la popolazione tedesca, anni in cui il razzismo anti-slavo non risulta per nulla scalfito, vista anche la totale mancanza di consapevolezza delle responsabilità verso gli ex deportati, i quali non possono più tornare nelle zone sovietiche perché verrebbero accusati di collaborazionismo, così come puntualmente accade ai pochi che fanno questa scelta. I russi rimasti in Germania sono “rifiuti umani”, “spazzatura della storia”, persone che non hanno più posto nel quadro di una nazione che vuole lasciarsi il passato alle spalle: il loro status è appunto quello di ‘displaced person’, come le definiscono gli Americani che approntano i primi campi per questi ‘dispersi’. Del resto non è forse un caso che Führt, la piccola città bavarese dove Wodin ha trascorso parte dell’infanzia, si trovi a pochi chilometri da Forchheim, scenario nel 1961 del film Città senza pietà. Il film è americano, ma il romanzo su cui si basa è dello scrittore tedesco Manfred Gregor, un atto di accusa alla falsa morale e alla violenza nascosta dietro la facciata ipocrita di una piccola comunità: la protagonista del film ha sedici anni e dopo essere stata vittima di uno stupro viene messa all’indice da tutto il paese e, ormai disperata, si getta nel Regnitz, lo stesso fiume in cui qualche anno prima si era suicidata Jewgenia.

Alla fine di Sie kam aus Mariupol Wodin racconta gli ultimi giorni della madre, così come li ha conservati nella sua memoria, e, se il suicidio rimane incomprensibile per la bambina di dieci anni, per chi ha attraversato le pagine di questo libro esso non può che risultare una diretta conseguenza della tragica vita di Jewgenia, le cui vicende si sono ordinate nella narrazione di Wodin in una successione che le ha portate effettivamente dalla ‘temporalità alla causalità’. In questo modo Wodin restituisce dignità a Jewgenia, in rappresentanza dei tanti di cui non resta che qualche fotografia e, come nel suo caso, neanche una tomba. E inoltre ricostruisce una storia europea in gran parte occultata e dimenticata, riconfermandosi portavoce di una letteratura in cui non è la geografia a dettare i confini, ma la letteratura a disegnare i suoi territori.