Arte contemporanea del medio oriente e del nord africa / Una tempesta dal paradiso

«C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus Novus». Con queste parole avrei voluto aprire il commento a questa preziosa mostra alla Villa Reale di Milano, sede della Galleria d'Arte Moderna. Purtroppo, come è noto, le ha già scritte invece Walter Benjamin nelle sue Tesi di filosofia della storia, nel 1939 – quando ancora era in esilio a Parigi, appena un anno prima della sua morte. «Una tempesta dal paradiso»: così, tra quelle pagine, Benjamin definiva il progresso. Al breve saggio, assai celebre, fa riferimento il titolo, di grande forza poetica e visiva, del terzo e ultimo progetto espositivo della Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative. Nato nel 2012, è un ampio programma internazionale di ricerca, formazione, promozione e costituzione di una collezione d'arte contemporanea (ad oggi: 126 nuove acquisizioni di 88 artisti da 36 nazioni); un impegno tradotto in otto esibizioni e che vede coinvolto, con il supporto della Fondazione UBS, un network di musei in quasi tutto il mondo: oltre al Salomon R. Guggenheim di New York e alla nostra GAM per coronare il progetto, anche la South London Gallery, il Museo Jumex a Città del Messico; l'Asia Society Center di Hong Kong e il Center for Contemporary Art di Singapore.

Klee, Angelus novus, 1920.

Questa mostra, organizzata da Sara Raza, curatrice iraniana, spalanca una finestra sul Mediterraneo e lancia uno sguardo di profonda comprensione al Grande Medio Oriente – all'Oriente vicino e a quello un po' più lontano, così come al Nord Africa – ponendosi in ascolto dei temi più attuali, urgenti come un desiderio, attraverso i lavori di un gruppo eterogeneo di tredici artisti (sui diciannove coinvolti nel progetto originario esposto al Guggenheim nel 2016), che sono nati o ancora vivono e lavorano in questa area geografica, così conflittuale, intimamente irrequieta e contraddittoria: le loro voci sono portate dal vento del deserto nel cuore del mondo. In un modo o nell'altro, sono tutti artisti di una diaspora, nel senso più ampio del termine greco, che indica sostanzialmente una dispersione, disseminazione.

Quando penso a ciò che la disseminazione significa e, di conseguenza, produce, letterariamente e artisticamente, mi viene sempre in mente l'immagine della 'semina poetica' di Hölderlin. Si legge in una strofa di Patmos – l'isola dell'Egeo dove l'evangelista Giovanni scrisse l'Apocalisse:

È il gesto del seminatore quando prende

Con la pala il frumento

E lo getta al chiaro lasciando che vibri sull'aia.

Cade ai suoi piedi la pula, ma

A termine giunge il chicco,

E male non è, se qualcosa

Va perso e del verbo

Il suono vivente si spegne,

Giacché l'opera divina somiglia alla nostra,

Non tutto vuole l'Altissimo in una volta.

Rokni Haerizadeh, But a storm, 2014.

Ciò che conta è il tentativo di dire e, in questo caso, di fare; nonostante le difficoltà e i limiti irriducibili, la balbuzie di un linguaggio, poetico e artistico che sia: senza dubbio qualcosa andrà perso, ma anche molto, di quel gesto, si salverà. La bellezza salverà questa terra martoriata e benedetta? Tutta questa arte, sarà finalmente utile?

L'ambizioso lavoro di ideazione e organizzazione nasce da un tentativo di riflessione della curatrice sulla produzione dello spazio, facendo esplicito e immediato riferimento – nel testo introduttivo del catalogo (disponibile in mostra solo per la consultazione) – allo studio di Henri Lefebvre del 1974, che identificando due tipologie di spazi – uno mentale, astratto, matematico e logico; l'altro fisico e reale – aiuta a meglio comprendere la geografia di questa vastissima regione, disegnata a tavolino su una mappa entro un paradigma occidentale di stampo colonialistico (eccezione fatta per l'Iran e la Turchia, dove l'influenza occidentale è stata più indiretta). In seguito, Raza ripercorre anche Orientalismo, uno studio del 1978 diventato ormai un classico di Edward W. Said, professore di letteratura alla Columbia University, ricordando come attraverso i secoli l'Oriente, sia stato «concepito come esotico e persino mitologico – uno spazio mentale».

Ali Cherri, Paysages tremblants algiers.

Quest'area, che si distende dall'Asia occidentale all'Africa settentrionale, è stata infatti occupata e depauperata delle proprie risorse, già a partire dalla fine del XIX secolo, in termini non solo fisici, ma anche e soprattutto socio-culturali, dalle potenze occidentali, in particolare britanniche e francesi.

A scuola, ancora bambini, ci insegnavano che la “culla della civiltà” si trovava in quel territorio fertile che disegnava una mezzaluna; oggi, gli abitanti di quella terra sono chiamati indistintamente arabi (indubbiamente lo sono), ma in questo tempo contemporaneo così tragico, il tono lascia ancora trapelare una qualche presupposta e originaria superiorità – il tono di chi ignora la pluralità delle storie e non sa rendere giustizia a una ricchezza culturale, nonché religiosa, unica, ancora da scoprire, conoscere, e accogliere; un tono che annulla, di fatto, molteplici identità, additando così a una radicale distanza e differenza – alterità assoluta di un essere che, straniero, ci fa sentire esposti, vulnerabili e insicuri a dispetto di tutti i doni e gli insegnamenti che per primi questi arabi ci hanno dato nei secoli.

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, 2015.

L'intento principale della mostra è quello di «mettere in luce la formazione del presente riconoscendo allo stesso tempo l'influenza attiva esercitata dal passato», attraverso la rimessa in discussione, da parte di questi artisti, di una verità oggettiva capace di interpretare adeguatamente la realtà. Verosimilmente, Abū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rushd – Averroè per l'Occidente latino, fu anche il primo a formulare una teoria dell'immaginazione, ponendola originariamente nella problematica duplicità del soggetto dell'intellezione, suggerendo che la forza del pensiero logico sarebbe nulla, senza virtus immaginativa. Proprio su questa imaginatio si gioca la creazione di queste opere d'arte, perché il seme dell'idea che portano, giunga a compimento.

Tra i lavori presentati dagli artisti, tutti nati tra gli anni '60 e '70 del Novecento, secolo breve e feroce, sono realizzati con diverse tecniche e linguaggi che aderiscono a quelli dell'arte globale più contemporanea, decisamente lontani dagli stereotipi preconcetti della rappresentazione tradizionale mediorientale – pittura e collage, sculture, fotografie, mixed-media, video, performance e installazioni che hanno significati diversi e una preghiera comune: non guardarmi soltanto, immaginami. Il valore poetico di ogni opera è indiscutibile, il suo significato è nascosto, come un segreto intrappolato a fior di labbra, che non può diffondersi di bocca in bocca.

Abbas Akhavan, Study for a monument, 2016.

Sono 'opere di pensiero' dunque; il loro fine non è puramente estetico, ma più propriamente etico, sociale e politico, sono opere che raccontano storie e resistono – o forse esistono proprio per resistere – alla banalità degli stereotipi su questioni diffuse quali migrazione, dislocazione, storia, società, architettura, geografia e soprattutto, infine, geometria; quest'ultima assume particolare rilievo interpretativo, perché la curatrice se ne serve come fil rouge del pensiero logico alla base dell'allestimento.

Nel suo testo, Sara Raza pensa al Medio Oriente come a un puzzle complesso, derivando, senza nasconderlo, il principale 'interrogativo critico' da un saggio del 1962, opera prima di Jacques Derrida, Introduzione a “L'origine della geometria” di Husserl (JacaBook, 1987), che prende le mosse dalle considerazioni del matematico-filosofo, sulla crisi della scienza.

La question-en-retour di Derrida – così traduce la Rückfrage del padre della fenomenologia – si pone da un invio iniziale: «a partire da un documento ricevuto e già leggibile mi è data la possibilità di interrogare di nuovo e en-retour» (ibid., p. 99) e permette alla curatrice di interrogare a ritroso le moderne questioni aperte e riformulare un percorso originale per giungere a una comprensione della condizione attuale di questa regione, nella storia e nel mondo; come a una nuova storicizzazione, verità scevra di a-priori.

Un altro tema su cui la curatrice insiste è quello del contrabbando, ripreso da Simon Harvey per il suo valore critico come «strumento di contrattazione alternativo»; il termine è capace di indicare diversi flussi sotterranei, nascosti alla cattura immediata dello sguardo.

Non manca una citazione diretta di Michel Foucault, al concetto di biopotere formulato negli anni '70, atto a descrivere «i modi in cui i moderni stati-nazioni hanno esercitato sovranità politica ed economica sulle proprie popolazioni e sui possedimenti distanti», concetto chiave per rintracciare su questa mappa la 'verità geometrica' nascosta, senza preconcetti geografici.

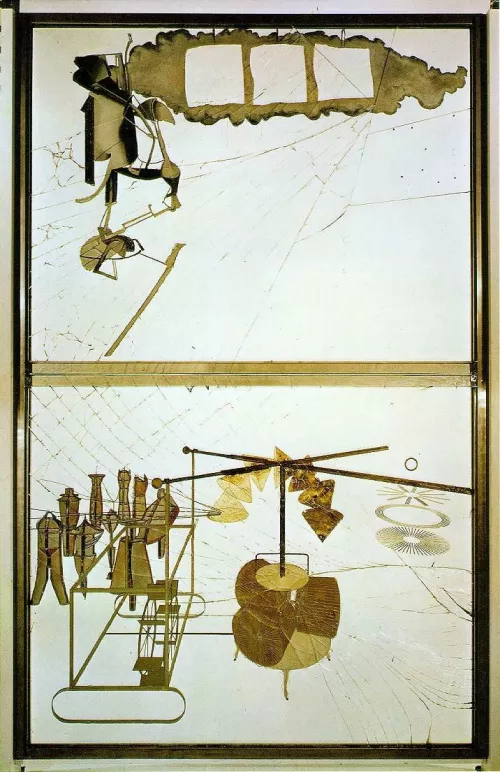

Ergin Cavusoglu, Dust Breeding, 2011.

Il titolo benjaminiano della mostra è, ancor prima, il titolo del corpus di immagini fantastiche presentate da Rokni Haerizadeh (Teheran, 1978). La serie But a Storm is Blowing from Paradise (2014) costituita da 24 lavori tra dipinti e collage, segue un'indagine sulla mobilitazione popolare durante la “Primavera Araba” del 2009, ed è stata realizzata intervenendo su fotogrammi selezionati da Youtube o da altri notiziari televisivi, stampati e rielaborati a commento degli abusi sui diritti civili, ancora perpetrati, che evidenziano la natura intimamente ambigua e ambivalente, delle immagini. L'artista interviene con acquerelli, gesso e inchiostro sulla stampa originaria, sovrapponendo ad essa figure in costumi antichi dai colori sgargianti o teste simboliche di animali, tutti elementi riconducibili sia alle fiabe della tradizione, sia alla grande allegoria della dittatura La fattoria degli animali, firmata da George Orwell nel 1945; inoltre è possibile cogliere una eco dell'interpretazione dei sogni di Freud, e richiami alla storia, alla letteratura e mitologia persiana, come anche alla cultura pop. Il lavoro sottolinea altresì l'inarrestabile capacità di Internet e la forza virale dei social media, in grado di innescare una proliferazione continua di materiali diffusi «per produrre un'intricata mappa alternativa del visibile».

Max Ernst avrebbe molto apprezzato.

A proposito di mappature, il giovane artista libanese Ali Cherri, che si divide tra Beirut e Parigi, sta portando avanti da tempo una ricerca sugli 'effetti della catastrofe' causati dall'uomo e dalla natura nelle zone limitrofe alla sua terra, attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi: film, video, fotografie e performance. Paysages Tremblants (2016) è composta da una serie di litografie, mappature aeree di Beirut, Damasco, Algeri, Erbil, la Mecca e Teheran, tutte città situate su faglie attive, fenditure le cui coordinate sono indicate in rosso, come a segnalare una precarietà territoriale, che non è solo politica e sociale, ma anche fragilità geologica e del paesaggio.

La video-artista afghana, Lida Abdul mostra, nei cinque minuti del suo video In Transit (2008), non tanto “le conseguenze dell'amore”, ma quelle della guerra, che riguarda sempre, in primis, i bambini; qui li vediamo giocare – allegri, nonostante – vicino a un aereo militare sovietico abbattuto nei pressi di Kabul ormai arrugginito. La missione del gioco? Riparare, con una certa ostinazione, ciò che è ormai distrutto, con garze, cotone e la speranza innocente che torni a volare, come un aquilone: «niente è impossibile quando tutto è perduto».

Leggendo queste parole, tra i sottotitoli, ho pensato alle distruzioni e alle ricostruzioni continue dei luoghi, e a ciò che resta di Beirut, città regale e ferita, dopo il trauma della guerra. Sarà per il legame sottile, eppure resistente che ho con questa città, che mi sono sentita chiamare da un'opera misteriosa e lirica, Latent Images, Diary of a Photographer, 177 Days of Performance, di una coppia di ricercatori e artisti libanesi che vivono e lavorano fra Parigi e Beirut, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, presentata alla Biennale di Venezia nel 2015.

Man Ray, Allevamento di polvere, 1920, dettaglio grande vetro Duchamp.

Gli elementi dell'installazione sono molteplici: 354 volumi a stampa di un libro d'artista di 1.312 pagine, 177 scaffali di metallo e un piedistallo; infine, un video (a colori e sonoro, 120 min.) a documentare una performance; si tratta di un lavoro molto lungo e complesso. A prima vista, c'è una lunga parete bianca, tappezzata di libri bianchi e spessi, 'taglio lungo' a vista, posti in una sequenza temporale continua, ma è necessario avvicinarsi per capire meglio, per intuire. Per rendersi conto che ogni volume presenta fotografie invisibili – non le vediamo, ma le possiamo immaginare, nei particolari – che ci figuriamo mentalmente, ognuno a proprio modo, grazie alle didascalie tratte da un taccuino di appunti, il memoir di Abdallah Farah, un fotografo di cartoline libanese (nato dalla fantasia degli artisti per esigenze del dispositivo narritavo) che ha scattato quelle immagini – centinaia di rullini mai sviluppati, effacées – per registrare e testimoniare i cambiamenti culturali e politici che hanno investito Beirut, negli anni successivi alla guerra civile, iniziata nell'aprile del 1975. Per approfondire la questione della impotenza delle immagini nella storia, gli artisti raccontano anche Wonder Beirut, il progetto di decostruzione narrativa, politica e performativa entro cui Latent Images rientra, e che dice: esisto, anche se non mi vedi.

Chiude il percorso l'opera più significativa, scelta come immagine-guida di questa mostra, Study for a Monument (2013-2016) dell'iraniano Abbas Akhavan. Su lenzuola bianche di cotone stese a terra sono posti calchi in bronzo di piante native della Mesopotamia, per studiare il danno ecologico causato dalla guerra. Esposti come merce di scambio, ecco una raccolta di resti ossidati e degradati, che ricordano simbolicamente tutti i corpi martoriati durante i continui conflitti e repressioni, deposti su un sudario, ancora senza sepoltura.

Prima di uscire, però, un'ultima opera: forse sarebbe stato meglio dire la prima, ma purtroppo si corre il rischio di non individuarla immediatamente, perché l'intreccio di linee rosse, oro e blu si perde sul motivo della pavimentazione della Villa. In questo modo, però, anche noi abbiamo fatto un passo en-retour, per risalire così a Dust Breeding (2011), installazione dell'artista bulgaro Ergin Çavuşoğlu.

L'opera cita direttamente il complesso rapporto tra Élevage de poussière, celebre fotografia di Man Ray del 1920 e il Grand verre (incompiuto, 1945) di Marcel Duchamp, ma per approfondire questo passaggio, rimandiamo a un saggio di Elio Grazioli del 2004, La polvere nell’arte. Il lavoro di Çavuşoğlu si presenta come una riflessione sull'effimero, intorno alle modalità di registrazione e documentazione di ciò che, direbbe Barthes, «è-stato»: nel caso specifico, l'artista invita il visitatore a percorrere un disegno a terra secondo il modello 3D di una fabbrica di cemento turca, le cui linee sono tracciate in vinile, mentre una telecamera a circuito chiuso riprende i movimenti dello spett-attore, trasmettendoli su un monitor dislocato a sinistra che restituisce una terza composizione, come se il visitatore fosse inscritto in una illusoria struttura architettonica.

Questa mostra è un dialogo circolare e polifonico, la messa in scena di una complessità irriducibile, una moltitudine di realtà intrecciate e inseparabili. Uno sguardo sull'Altro che illumina l'alterità come portatrice di un valore: l'unicità nella pluralità, capace di rivelare anche le sfumature più contraddittorie dell'umano.

But a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art from the Middle East and North Africa

GAM – Galleria d'Arte Moderna di Milano | 11.04-17.06 / 2018.