Simenon scrittore mondo

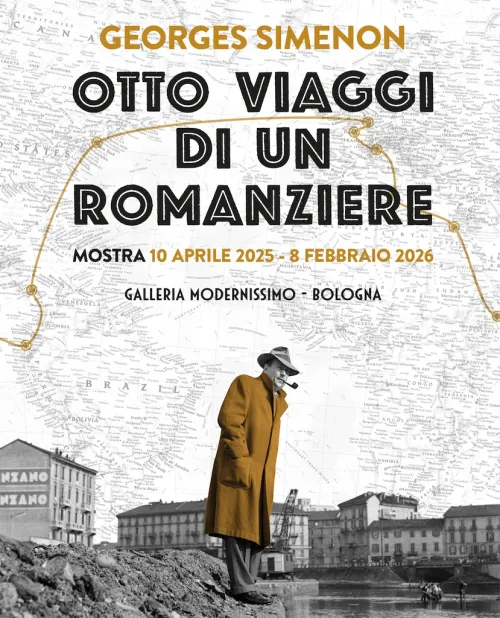

Mettere distanza. Per immergersi meglio. Ora che scrivo sono passate due settimane e più dalla visione della mostra che la Cineteca di Bologna ha dedicato a Georges Simenon. Un’esposizione incentrata sui suoi viaggi: Otto viaggi di un romanziere, nella Galleria Modernissimo, affianco al restaurato cinema liberty collocato nei sotterranei della città, dietro piazza Maggiore. Viaggi esistenziali, dal luogo di nascita a quelli di elezione. Viaggi di scoperta, dei canali della Francia, del Nord Europa, del Mediterraneo, del Mar Nero, del Mondo. Viaggi di scrittura: in Maigret, che gli consegna l’identità artistica. Nei romans durs che compone in stati simili alla trance, immedesimandosi nei suoi personaggi, nei sordidi asfittici interni borghesi, negli strazi familiari, in figure che vivono sulla soglia del crimine, su crinali perigliosi della vita. Viaggi in Italia per incontrare i suoi editori, viaggi nel cinema. Onnivoro, bulimico, giornalista, fotografo, autore di romanzacci d’appendice, scrittore di polizieschi, narratore di storie che mettono a nudo l’uomo, che cercano di arrivare a un suo preteso nocciolo persistente sotto le maschere sociali (eterno? o perlomeno di quella sua epoca?). Ma lui voleva solo essere definito romanziere. Un appellativo, mi sembra, che nasconde un modo molto particolare di essere un’altra figura, anche quella esaltata dal novecento: di essere antropologo. Immedesimazione e distanza. Sguardo autoptico e partecipazione emotiva. Lo vedremo.

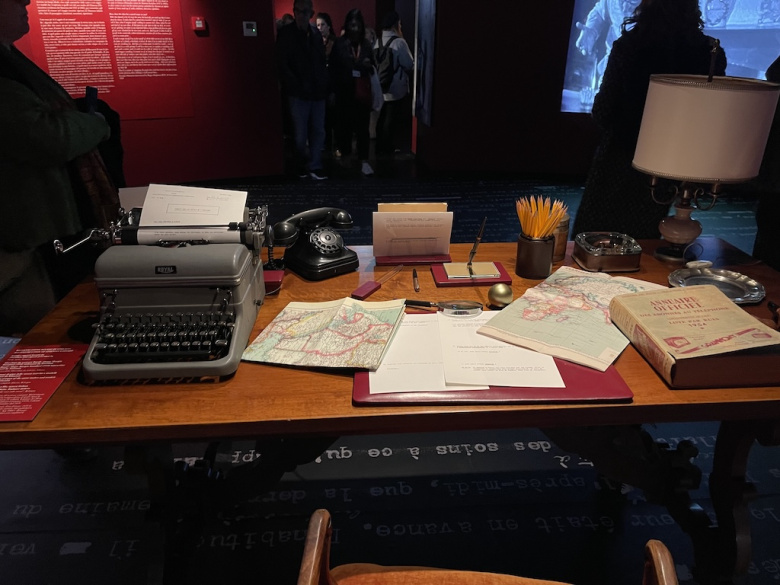

La mostra curata dal figlio John Simenon e dal direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, col sostegno dell’editore Adelphi e di molti enti pubblici e privati, si sviluppa per 1.300 metri quadrati, con 856 documenti e 900 fotografie che scorrono su 10 maxischermi. Ti rapisce con le immagini che baluginano su pareti rosse, in un percorso labirintico su un nero pavimento rilucente, tutto sotto luci artificiali. Il suo sancta sanctorum, però, mi sembra essere la stanza che riallestisce il suo studio, quello dove si isolava per scrivere, velocemente, in sette, dieci giorni, i suoi romanzi, interrompendo di fatto i rapporti con l’esterno, cancellando i giorni dal calendario a mano a mano che procedeva. Vi si entra dopo una foto che fa vedere l’adorata figlia Marie-Jo piccola ferma davanti al cartello “Don’t disturb”. Si entra: sulla scrivania troviamo allineate le pipe e le famose venticinque matite, ben appuntite, che usava per la prima stesura. Di fianco la macchina per scrivere su cui faceva trascrivere o trascriveva egli stesso le prime stesure. A sinistra un magnetofono, che usò quando smise di scrivere, dopo la morte della madre. A esso detterà principalmente straordinari libri di memorie, un altro tipo di scavo, ancora più scorticante, perché fatto su di sé e sulle persone a lui vicine (tra tutti ricordiamo Lettera a mia madre, che sarà anche il primo titolo pubblicato da Adelphi nel 1985, e Memorie intime, che narra il rapporto con i figli e in particolare con Marie-Jo, morta suicida). Altri oggetti per leggere e scrivere, una carta geografica, un elenco telefonico di Parigi, dove andava a cercare i nomi delle figure dei suoi romanzi. In alcune teche le famose buste gialle, che erano ‘l’allenamento’ per entrare nella trance della scrittura: note biografiche e caratteristiche dei personaggi, passaggi di trama, tutto quello che poteva servire per sbrigliare l’atto creativo.

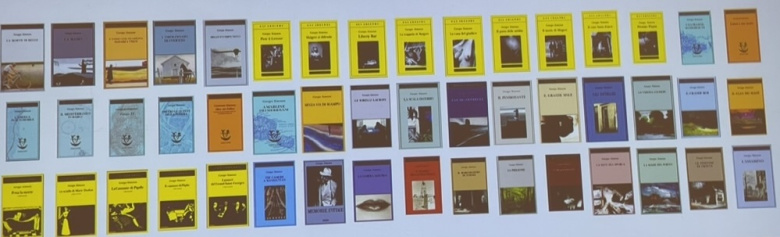

Prima di quella sala e in essa ci sono testimonianze di altri scrittori. Vediamo scorrere le copertine dei suoi tanti libri, i Maigret francesi, poi quelli pubblicati da Mondadori, i volumi di Adelphi, Maigret e romans durs. Nel catalogo, essenziale per completare una mostra che utilizza didascalie essenziali, Benoît Denis ripercorre la straordinaria avventura editoriale di un autore che, ispirandosi probabilmente al cinema, capì che la sua arte doveva essere industria e che avrebbe dovuto continuare ad alimentare l’immaginario creato pubblicando un certo numero di libri ogni anno, alternando i Maigret, di più facile successo commerciale, con le opere più impegnative e scabrose.

Romanziere: ma, ferma restando la facilità e felicità di scrittura, la sua materia romanzesca si forma a poco a poco, in una lunga curiosa osservazione degli individui e del mondo, che cerca di andare a fondo tra vari paesi, differenti sistemi politici e di convivenza sociale, in un periodo storico su cui si addensano nubi tremende, tra i massacri delle trincee della Prima guerra mondiale, di cui ebbe eco adolescente, nella sua Liegi occupata dai tedeschi, e quelli della Seconda, tra fascismi, nazismi e appetiti di conquista vari.

La mostra come prima tappa del viaggio esplora la sua Liegi, prima città del continente in cui già negli anni venti dell’ottocento si installa la rivoluzione industriale importata dall’Inghilterra. Il territorio viene fortemente mutato; la città è ridisegnata in prossimità dell’Esposizione universale del 1905, quando l’autore, nato nel 1903 ha due anni. Il primo percorso segue tale sviluppo, inoltrandosi poi nell’infanzia di Sim (sarà questo uno degli pseudonimi più usati come giornalista e scrittore agli esordi), mostrandolo in famiglia, a scuola, in una foto da bambino tambur maggiore in cui richiama, per qualche verso, il pifferaio di Edouard Manet. Poi arriva la guerra: immagini dell’occupazione tedesca, di soldati inglesi bruciati dai gas, crocerossine, devastazione.

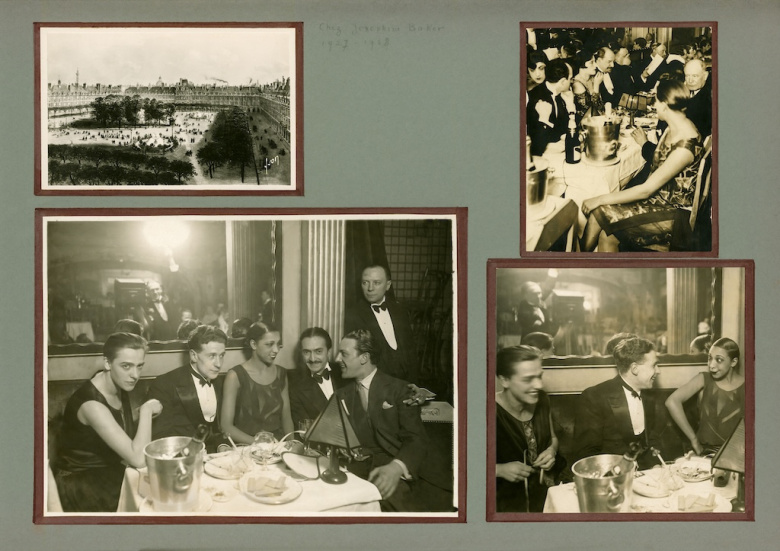

Intanto Sim ha finito le scuole e ha iniziato a fare il giornalista. Parte, nel 1922, per la capitale luccicante di quel mondo sempre sull’orlo della crisi: la Parigi dei bistrot, di Joséphine Baker, degli artisti, della “Generazione perduta”. Una città-mondo, che lo entusiasma, che lui vive intensamente, al fianco di Tigy, sua moglie, pittrice che lo ritrae infagottato, con la pipa in bocca, con tratto lievemente espressionista. Dalla rutilante vita della città capitale di colonie, spira interesse per il mondo, per “l’Afrique sauvage” come titola uno spettacolo. Simenon ne vive ogni ambiente, dai caffè alla moda ai bordelli sordidi, pubblicando, a frotte, romanzi popolari, con vari pseudonimi.

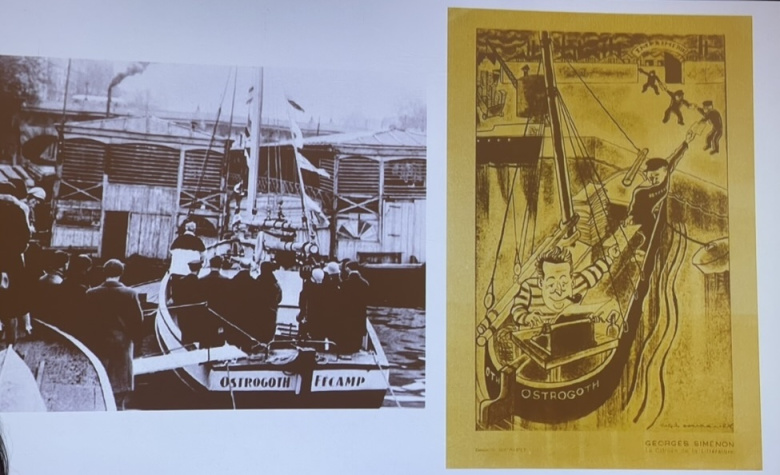

Verso la fine del decennio parte, prima con una piccola barca, poi con uno yacht più grande, l’Ostrogoth, in giro per il Nord Europa, a esplorare quel mondo di canali, cavalli, piccoli umidi luoghi di sosta, nebbiosa umanità dimessa che gli fornirà spunti per molti romanzi. Una caricatura lo ritrae sull’Ostrogoth a scrivere a macchina: ogni esperienza diventa scrittura.

I viaggi generano reportage e si svolgono in varie parti del mondo. Arriva a intervistare Trotskij, già fuggito dall’Unione Sovietica di Stalin, nell’isola turca di Prinkipo, nel 1933. Fotografa in prima persona. Molti sono i suoi scatti, che se pure hanno difetti tecnici, sostiene Michele Smargiassi nel catalogo, sono istantanee, tentativi di fermare le prime impressioni di un mondo dove le differenze e le povertà sono molte. Nello stesso 1933 scriverà un romanzo ambientato sul Mar Nero, nella Georgia sovietica, uno dei più allucinati, con un sentore di controllo totale: è Le finestre di fronte. Di quello scrive Goffredo Parise: “La sua semplice chiara prosa di umile scrittore di gialli è percorsa dal vento dei Balcani, evoca, con la sola parola Mar Nero, un mare nero, descrive gli uomini a due dimensioni: una di faccia e l’altra di profilo. Ma il profilo è una lama sottile di rasoio geometrico”.

I viaggi si moltiplicano: dall’Italia fascista, con fotografie piene di giovani italiane, e dall’Europa orientale a luoghi più esotici come l’Africa, l’India, le Galapagos: dogane, pastori, rumeni con trecce d’aglio (contro i vampiri?), la Turchia, la Tunisia, l’Ecuador, Tahiti, l’India: un bel cumulo di volti, di costumi, di modi di vivere del novecento. Molte di queste “istantanee” gli suggeriranno idee per romanzi.

Poi arriva Maigret, dal 1931, e Sim recupera il cognome di Simenon. La mostra ci porta nelle vicende, anche editoriali, del commissario che l’autore definisce un “rammendatore di anime”, in una Parigi per lo più grigia, fatta di ombre, di dubbi, di momenti che rappresentano una “critica alla ragion pura”. Simenon e Maigret camminano tanto per le strade, in ogni ambiente. Incontrano, cercano di capire. Il famoso “metodo Maigret” si basa sull’immedesimarsi in chi, spesso, si è trovato sbalzato a commettere un crimine. “Immedesimazione”, parola chiave di quegli anni, che vuole avvicinare l’immaginazione al reale, per esempio in teatro (e poi al cinema) col famoso “metodo” Stanislavskij: anche quello un non-metodo, in realtà, di tentativi di avvicinamento, per varie strade sperimentali, alle radici delle cose, degli atti umani.

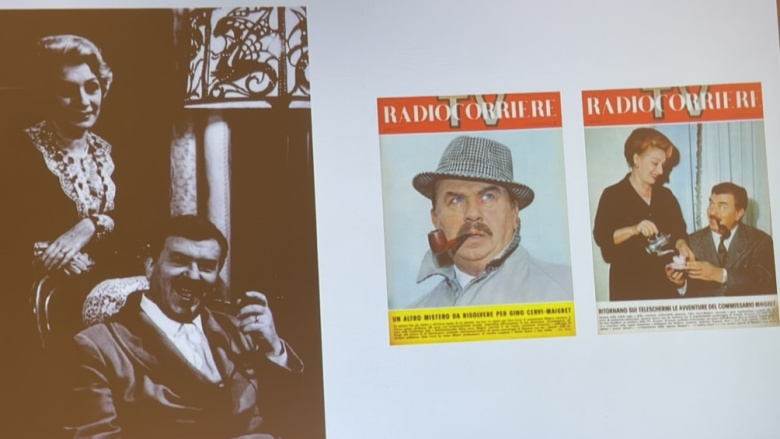

Scorrono foto e immagini dei tanti interpreti di Maigret, fino al nostro pacioso Gino Cervi, ritratto con la ‘mitica’ signora Maigret, autrice di tanti stupendi mangiarini, interpretata da Andreina Pagnani.

Dopo la parte sul commissario del Quai des Orfèvres il viaggio successivo è negli States, fuggendo dal dopoguerra europeo, da qualche sospetto di collaborazionismo, da un devastante panorama di macerie. Nel nuovo mondo arriva con fiducia, sposa una nuova moglie, Denyse Ouimet, con la quale avrà tre figli, John, Marie-Jo, Pierre (precedentemente aveva avuto un primo figlio, Marc). Alla presentazione del progetto dell’esposizione John, curatore con Farinelli, ha rivelato che, al contrario di quello che si potrebbe pensare, Simenon era un ottimo padre: concentrava il tempo del lavoro quando i figli erano assenti, dedicandosi totalmente a loro quando tornavano da scuola o dagli altri impegni. Molte sono le foto (tante vengono dal Fondo Simenon presso l’Università di Liegi, altre dall’archivio personale di John). Raffigurano la vita familiare dello scrittore, in un periodo in cui gli spostamenti si riducono e nel mondo inizia a viaggiare la sua opera. Nel 1955, in fuga dal maccartismo, Simenon compie lo spostamento definitivo, in Svizzera. Ma sempre la Francia e Parigi in particolare sono gli scenari dettagliatissimi dei suoi romanzi. Anche se ormai, dopo tanti viaggi, indica alla fine dei romanzi come luogo di scrittura “Noland”, nessun luogo.

Penultimo viaggio è quello verso l’Italia: Simenon ha sùbito un discreto successo con Mondadori, che pubblica parallelamente ai francesi soprattutto i Maigret: i romans durs erano più indigesti per la censura fascista. Mondadori continua dopo la guerra, ma esattamente quarant’anni fa, nel 1985, l’autore belga passa ad Adelphi, grazie alla mediazione di alcuni amici, tra i quali, probabilmente, Federico Fellini. È impressionante vedere in un’unica immagine tutte le copertine Adelphi, con una cura dell’immagine eccezionale.

Il percorso si conclude, naturalmente, con Simenon al cinema e col cinema. Affascinato dalla settima arte, non fu particolarmente contento degli adattamenti dei suoi romanzi. Forse perché era difficile rendere sullo schermo storie che già nascevano con una forte capacità visiva, con tagli nettamente già ‘cinematografici’. Si racconta l’amicizia con Jean Renoir, il suo primo regista, e con Federico Fellini, nata dopo il premio a Cannes, tra le grida di contestazione, a un film difficile come “La dolce vita”, un ritratto dell’Italia in trasformazione acuminato. In fondo fu quel riconoscimento a lanciare il nostro regista nel grande cinema mondiale. E ancora il catalogo (essenziale, necessario, ripeto) sottolinea come a Liegi, nelle sue periferie, siano ambientati i film dei fratelli Dardenne, parecchi decenni dopo, con un’intervista di Farinelli ai due registi.

Il romanzo per Simenon è una ricerca di destini. Il più delle volte individuali, in una società sempre più frammentata, mossa dall’interesse, dall’esibizionismo, dal livore, dalla competizione. In questo lo scrittore coglie le correnti che muovono la nostra società occidentale. Antropologo, per questo? Esploratore di rituali sociali, attivi o desueti, con una grande capacità di narrare, di dare ulteriore smalto e forma all’osservazione sul campo, con una scrittura depurata dagli orpelli letterari, apparentemente semplice, ma sanno bene i traduttori quanto difficile da rendere. Uno stile, mi sembra, che ha sempre il viaggio come orizzonte: il viaggio nel mondo e nell’umano, nella società come luogo di tensione tra individui, spesso mossi da forze incontrollabili. Forze simili a quello che gli antichi chiamavano destino, imbrigliate dai complicati automatismi di una società altamente sviluppata, eppure con spiriti, rancori, fumi ancora assolutamente arcaici.

In occasione della mostra la Cineteca organizza mensilmente cicli di film dedicati a Simenon, a Maigret e al noir. Per informazioni qui.

Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere chiude l’8 febbraio 2026.

I biglietti sono acquistabili sia online sia al Bookshop della Cineteca di Bologna (sotto il Voltone di Palazzo Re Enzo). Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura della mostra.

Orario feriale: 14-20 (martedì chiusura).

Sabato, domenica e festivi: 10-20.

Ultimo accesso: ore 19.

Chiusura estiva: dal 4 al 19 agosto

Leggi anche:

Massimo Rizzante | L’uomo nudo di Simenon

Gianni Bonina | Oltre Maigret: Simenon e la crisi di coscienza

Alberto Mittone | Simenon, dietro le quinte della polizia

Alberto Mittone, Fulvio Gianaria | Simenon e la giustizia