I traumi dei nonni

Walter Hoffmann non ricorda nulla della fuga da un piccolo villaggio della Slesia nel gennaio 1945, quando i cannoni dell'Armata Rossa stavano già penetrando a Rosenthal dall'Oder, della marcia dei carri trainati da buoi e cavalli carichi di effetti personali raccolti in fretta e furia che partirono al calar della notte. All'epoca aveva nove anni e si chiamava Adolf.

Purtroppo, Christiane, risponde alle ripetute domande della figlia, non ricordo proprio nulla (comunicazione personale dell’autrice).

(...) e la tua memoria era colata come il sangue su una vecchia ferita.

Si era formata una crosta dura che copriva ciò che era accaduto con frasi sempre uguali a loro stesse. Io facevo domande su domande. (pag. 8)

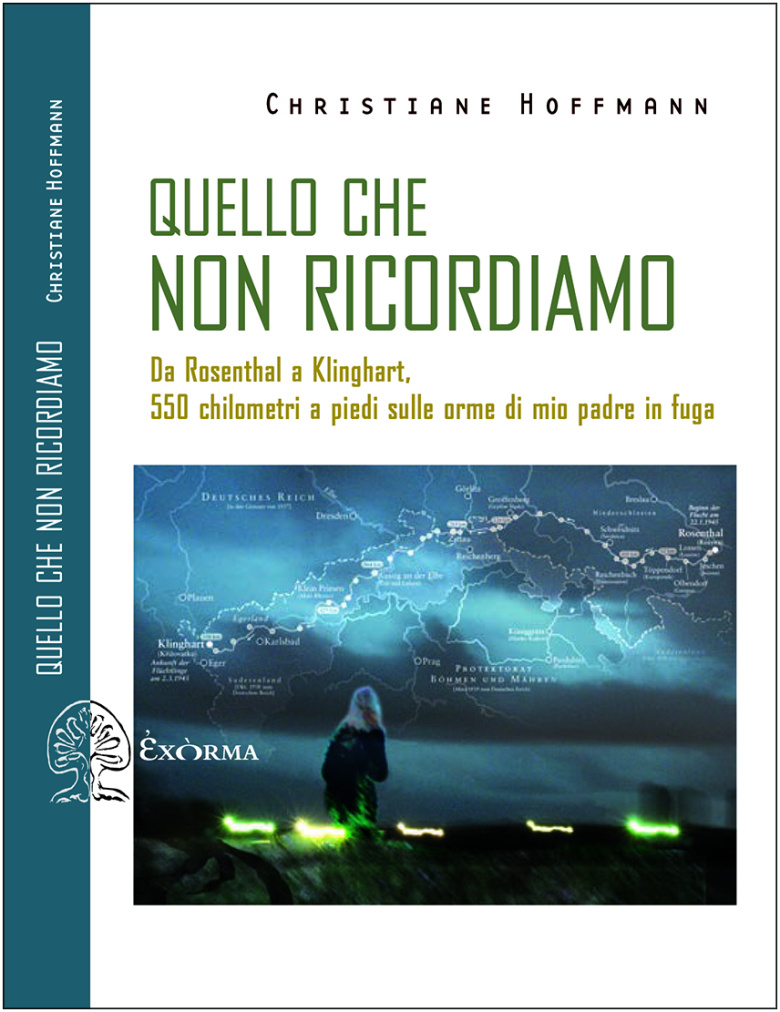

Settantacinque anni dopo questa fuga, Christiane Hoffmann prende per mano il ragazzo di allora e ripercorre con lui la via della fuga, cinquecento chilometri da Rosenthal, nell'attuale Polonia, a Klinghard, nella Repubblica Ceca.

A piedi? A piedi. Da sola? Da sola.

I suoi appunti diventeranno il libro: Quello che non ricordiamo, Bestseller dello Spiegel 2024 e rappresentato dal Teatro Thalia di Amburgo.

Sulla sua strada, chiede alle persone che incontra. Prima di tutto, vuole sapere se qualcuno capisce ancora il tedesco. Ce ne sono pochi, spesso arriva troppo tardi, si dice che l'uno o l'altro sia morto di recente. I discendenti dei tedeschi dispersi che sono rimasti in quella che oggi è la Polonia e la Repubblica Ceca sono sorpresi dalle domande: probabilmente è la prima volta che qualcuno si interessa al loro passato. Ma poi iniziano a parlare e quasi non riescono a smettere. La ricerca di questa donna che parla nella loro lingua madre tocca le persone che incontra. È una ricerca di vecchie storie e di vecchie ferite.

Hoffmann dialoga anche con il cielo invernale, con le cascine fatiscenti e le nuove costruzioni un po' sgargianti, con la brughiera, con i rifiuti nel fosso, con l'asfalto e con le sue stesse gambe:

Ho camminato sulle tue orme, ora le mie gambe sanno quanto era lunga la strada, ho sperimentato sulla mia pelle quanto sia ancora difficile parlare della guerra e dell'anno 1945 e anche quando accade, non è detto che sia la verità. (pag. 250)

L'essenza che Hoffmann cerca è quella che è rimasta nascosta e taciuta per decenni. Oggi sappiamo che il trauma psicologico va di pari passo con l'incapacità di raccontare. La perseveranza è necessaria quando si ha a che fare con eventi di cui non c'è quasi traccia e quando diventa chiaro che la mancanza di tracce è una conseguenza dell'evento stesso.

Grandi esempi di queste ricerche sono Forse Esther di Katja Petrovskaya, Gli emigranti di G.W. Sebald, così come i documentari Die papiererne Brücke di Ruth Beckermann e Der Krieg in mir di Sebastian Heinzel. Gli autori perseverano – come avvolti da una nebbia – con lo sguardo fisso sul passato senza memoria, imperturbabili e quasi ostinati nell'attesa di vedere se a un certo punto si possano scorgere dei contorni con cui confrontare le testimonianze raccolte. Agli avvenimenti quotidiani viene riservata la massima attenzione possibile, senza poter o volerli riscattare dalla loro frammentarietà. Non si ricostruiscono scenari per amore di completezza narrativa. Forse è proprio questo che protegge da una riattivazione indesiderata del trauma il lettore che porta dentro di sé tracce di esperienze traumatiche.

Oggi sappiamo che simili eventi non elaborati vengono trasmessi alle generazioni successive. Nipoti e pronipoti di persone che hanno subito violenze fisiche e mentali manifestano malattie psicosomatiche, ansia e depressione, anche senza conoscere il destino dei loro antenati.

Così l'oscurità se ne sta in agguato dappertutto sotto la superficie luminosa della mia infanzia. Lo sento, ma non lo capisco, non posso, perché neanche voi, gli unici che potrebbero spiegarlo, lo capite, perché non sapete cosa la guerra e la fuga hanno cambiato in voi. Questa è la maledizione: guerra e fuga sono completamente nascoste e presenti, stanno dentro i vostri corpi e nel mio. (pag. 297)

Hoffmann ha ricercato alcune manifestazioni della tragedia collettiva nella storia della sua famiglia. L'indicibile si annidava in un silenzio di ferro in ogni angolo della sua infanzia, rivelandosi inizialmente solo con incubi e paure.

Nei miei incubi sono in fuga. A piedi o con i carri perlopiù attraverso paesaggi innevati (...) Dappertutto c’è confusione e il nemico lo abbiamo alle calcagna. (...) Quasi sempre la fuga è infinita. Devo mettere al sicuro me e gli altri. (...) Non sono mai al sicuro, la paura continua, la paura che possono raggiungermi, la paura di dover fuggire di nuovo (...) sono troppo lenta, sarei dovuta partire già da tempo, ma non riesco ad andare più veloce, continuo a dimenticare qualcosa, so che è una questione di vita o di morte. (pag 85)

Il villaggio della Slesia da cui suo padre da bambino dovette fuggire si trova oggi in Polonia e si chiama Rozina. Christiane Hoffmann lo ha visitato più volte negli ultimi decenni. Ha conosciuto gli attuali proprietari della casa dei suoi nonni – discendenti di contadini polacchi espulsi dall'Ucraina occidentale – ed è rimasta in contatto con loro.

Cominciammo a inviare pacchi. (...) Non parlavamo mai del perché inviavamo questi pacchetti, penso che ci fossero molti motivi, forse l’intenzione era quella di continuare a ripagare un debito. (pag. 48).

Ma poi, dopo la riunificazione della Germania, è iniziato un periodo in cui Hoffmann non sapeva più cosa fare del villaggio in cui era nato suo nonno. Era cambiato, erano stati costruiti nuovi edifici, le strade erano state asfaltate ed era a sole quattro ore di macchina da Berlino. La sua magia come luogo di nostalgia era andata perduta e come villaggio vero e proprio evocava solo alienazione. (pag. 199)

Un gruppo di tedeschi originari di Rosenthal, che aveva visitato il villaggio ogni paio d'anni, dopo appena un'ora ha detto che non sapeva più cosa avrebbe dovuto fare lì:

Abbiamo già visto tutto, dicono. Si sono preparati a questa visita per settimane e ora non sopportano più di stare a Rosenthal. Non riescono a trovare ciò che cercano per quanto spesso possano tornare in questo posto. (pag. 196)

Hoffmann dice per loro quello che forse loro stessi non riescono ad ammettere:

Voi, i bambini della guerra, siete ancora in vita ma sapete poco, non vi ricordate quasi nulla. Le generazioni successive hanno sentito dire qualcosa, in occasione dei ritrovi delle famiglie hanno colto frasi sussurrate e sono venuti per caso a conoscenza di frammenti di storie oscure che per decenni sono rimaste taciute, storie di cosa viene alle donne sotto gli occhi dei padri e dei mariti, dei bisnonni morti davanti alla moglie e ai figli, la duplice sofferenza di coloro che l'hanno provata e quelli che stavano a guardare. (...) Come avrebbero fatto a continuare a mangiare tutti insieme la torta alla panna la domenica e a giocare a skat, se queste cose fossero uscite fuori? (pag. 197)

Rosenthal era diventato non più narrabile.

Allora, pensò Christiane Hoffmann, forse – e fu un lampo – forse non basta tornare a Rosenthal, forse non si tratta del villaggio, ma del percorso, della fuga. Della frattura. (pag. 77). E ho capito subito che l'avrei fatto. (Comunicazione personale dell’autrice).

È stato allora che è entrato in gioco il corpo. All'epoca non si era resa conto che le ferite psicologiche possono rimanere inscritte nel corpo.

Durante il viaggio, a piedi e da sola, Hoffmann raccoglie tutto ciò che incontra all'interno e all'esterno. Elenca ciò che vede, sente e odora. Come se fosse dotata di una rete a maglie strette, attira verso di sé un numero infinito di eventi senza classificarli. La sua volontà cosciente sembra svanire sullo sfondo e lasciare che una sorta di esistenza corporea prenda il sopravvento. Fa cose che normalmente non le verrebbero in mente.

Per tre volte faccio il giro del villaggio, un giro sono quasi tre chilometri, traccio una linea intorno a Rosenthal, un confine magico, in modo che nessuno possa fare del male al villaggio, in modo che tutto il male rimanga fuori nel mondo che c’ è fuori (.... ) I miei cerchi proteggeranno il villaggio, in modo che rimanga così com'è, come è sempre stato, in modo che Rosenthal rimanga intatto nella sua decadenza e illeso, in modo che rimanga la vecchia patria, in modo che nessuno più se ne vada. (pag. 75)

Rosenthal diventa così un luogo simbolico, se si intende "simbolo" nel suo significato etimologico, cioè "coincidere". Realtà e immaginazione coincidono e sono inseparabili. In psicologia dello sviluppo chiamiamo questo fenomeno spazio transizionale e oggetto transizionale. Un bambino piccolo non può dire con esattezza se ha trovato il suo amato orsacchiotto o se lo ha creato da solo.

Rosenthal è esistito davvero? Il lettore del libro è coinvolto nel vortice delle descrizioni quasi ipnotiche: mi sarebbe piaciuto digitare Rosenthal su Edreams e prenotare un volo diretto, andata e ritorno.

La Hoffmann intraprende il suo viaggio: cammino sulla strada del vostro sradicamento, dello sradicamento di tutti noi.

Con l'aiuto del diario di una cugina, è riuscita a ricostruire la fuga, sono stati registrati i villaggi attraversati dal “Treck” e i pernottamenti. Alcuni villaggi non esistono più. Ci sono delle lacune nelle annotazioni. Come si sentivano le persone? Cosa avevano pensato, cosa avevano provato, perché ci sono solo frasi su cosa avevano mangiato e dove avevano passato la notte? Nelle stalle, nei fienili o talvolta nelle “Stuben” e nei letti. Un'annotazione: ai cavalli era stato dato qualcosa da mangiare. Lo zio Walter era impazzito e la nonna doveva essere lasciata in una stazione ferroviaria. Senza commenti.

Più Christiane Hoffmann viaggia lungo la strada asfaltata, più si sente vuota, con pochi altri pensieri se non quello di dove trovare qualcosa da mangiare, quanto manca al prossimo villaggio e dove passare la notte. Vesciche ai piedi, ginocchia tremanti, un passo dopo l'altro.

Forse, però, ti sono vicina proprio in virtù dello sfinimento, dei dolori, del vuoto, dell'incapacità di formulare pensieri che siano limpidi, della fatica di ripensare la sera alla giornata trascorsa, dello sforzo che mi costa fermarmi ogni volta a parlare con le persone che incontro per strada (...) Forse vi sono vicina proprio perché nell’infinito camminare mi incupisco come è successo anche a voi, perché comincio a capire il motivo per cui non ricordavi nulla. (pag. 157)

Hoffmann non trova affatto pertinenti le analogie con il topos del “Wanderer” del romanticismo. Non si trattava di un'escursione, dice, ma di un cammino.

Il regista Davide Ferrario ha ripercorso un simile cammino quando ha realizzato il film La strada di Levi (2006), che documenta il ritorno di Primo Levi da Auschwitz.

È stato possibile parlare delle sofferenze e delle privazioni della popolazione civile tedesca solo decenni dopo la fine della guerra; prima bisognava riconoscere pienamente i colpevoli. La frase di Mitscherlich sull'incapacità di elaborare il lutto era stata pronunciata troppo presto. Chiunque abbia familiarità con le conseguenze collettive e individuali del trauma sa che il lutto si verifica solo alla fine di un processo di elaborazione, non all'inizio.

Il padre di Christiane Hoffmann non ha mai descritto la vittimizzazione dei tedeschi in modo isolato, l'una non viene mai nominata senza l'altra, davvero mai... (pag.240)

Solo la connessione con la perpetrazione la rendeva luttuosa.

Uno dei traumi subiti dai tedeschi è la perdita della patria, “Heimat” che etimologicamente non richiama il padre ma l’intimità della casa. Il villaggio della Slesia, di cui gli adulti dell'infanzia di Christiane Hoffmann parlavano la sera al tavolo della cucina, si era sempre perso nella sua percezione. “Heimat” era sempre da un'altra parte. Cosa fosse lo si poteva intuire solo da un sospiro o da un silenzio inaspettato, a volte accompagnato da un'improvvisa fiammata. La parola “Heimat” aveva qualcosa di inquietante. Di quanta “Heimat” ha bisogno una persona? si chiede Jean Amery.

Heimat non è un luogo, è una sensazione. (pag.33)

L’uomo ha bisogno di Heimat? Non eravamo tutti nomadi un tempo? (pag. 67)

Sebastian Heinzel, regista tedesco e autore del documentario Der Krieg in mir (La guerra dentro di me, 2025) ha sofferto già da bambino e durante tutta la sua giovinezza di insonnia. Ha avuto paura dei suoi incubi ricorrenti. Sognava se stesso come soldato in una foresta di betulle, paesaggio tipico della Bielorussia, dove entrambi i suoi nonni avevano servito come soldati della Wehrmacht.

È raro che gli eventi traumatici delle generazioni precedenti si riflettano con tanta chiarezza nei sogni dei discendenti. Ricordo una paziente la cui nonna era sopravvissuta all'Olocausto senza mai parlarne. Nell'incubo della paziente, un soldato nazista le puntava il fucile direttamente allo stomaco. Motivata da questa immagine onirica, la paziente aveva iniziato a porre domande alla madre senza ottenere risposta. La paziente stessa aveva iniziato la psicoterapia perché sconvolta dai suoi incontrollabili scatti d'ira nei confronti del figlio di otto anni. Così era diventato necessario per lei fare i conti con un passato che aveva continuato a influenzarla senza mai diventare una narrazione.

Hoffmann e Heinzel furono estremamente sollevati quando scoprirono che non erano loro a essere "strani", ansiosi e disadattati, ma che c'erano prove nella loro storia familiare che stabilivano un collegamento tra gli eventi accaduti ai loro nonni e i loro stessi incubi e paure.

I sogni di fuga di Hoffmann sono cambiati nel corso degli anni.

Quando sono già più anziana, raccolgo tutto il mio coraggio nei miei sogni e mi fermo. Ci vuole una forza enorme per combattere la paura. Ma a volte riesco a superarla, non scappo più, mi fermo, mi giro e combatto. Improvvisamente sono armata, ho un coltello in mano, posso combattere. Alla fine del sogno, non so se sono sopravvissuta, ma ho combattuto". (pag. 85)

Hoffmann descrive come questo sia collegato a un punto di svolta nella sua vita. Era diventata più sicura di sé, aveva superato l'abitudine di essere la bambina rifugiata conformista e un po' sottomessa e aveva iniziato ad appropriarsi del suo ruolo nella vita.

All'immagine onirica del coltello che improvvisamente tiene in mano si potrebbe attribuire anche un significato collettivo nel presente politico: dopo settant'anni di pace, in Europa ci siamo svegliati e dobbiamo chiederci se non abbiamo davvero bisogno di un coltello per difendere i nostri valori.

Le descrizioni di Hoffmann danno l'impressione che molte sofferenze dei suoi nonni e dei suoi genitori, così faticosamente nascoste, facciano ormai parte della sua stessa vita. Come se i suoi antenati potessero vivere in lei oggi. Ciò significa che non solo i traumi sono trasmessi per via transgenerazionale, ma anche i talenti e le inclinazioni. Il talento musicale del nonno, il cui canto lo salvò dalla morte nel campo di prigionia russo, può aver dato ai versi di Christane Hoffmann il loro ritmo, la loro melodia e poesia.

L'elaborazione psicologica dei fenomeni traumatici è complessa e ha suscitato controversie anche in Germania. La giornalista Sabine Bode ha condotto innumerevoli interviste con la generazione dei nipoti della guerra e ha individuato modelli familiari caratterizzati dal trauma. Questo ha ispirato le persone a ricercare le vite dei loro nonni e delle loro madri, il che ha portato a reazioni veementi da parte di alcuni di loro. Loro, che da bambini hanno subito violenze e privazioni inimmaginabili durante la guerra e che poi hanno voluto solo il meglio per i loro figli e li hanno protetto da troppi racconti – ora dovrebbero essere responsabili dei traumi dei nipoti e bisnipoti?

L'iperattività e l'intorpidimento emotivo sono reazioni della psiche indotte dal trauma e servono a proteggere da ulteriori lesioni psicologiche. Ingrid Meyer Legrand, terapeuta e lei stessa bambina rifugiata, descrive questo fenomeno:

Se entrambe le mani sono impegnate a proteggere le proprie ferite, non sono disponibili per abbracciare qualcuno.

La Legrand ritiene che il fatto di essere sempre stata un'estranea le abbia dato una grande libertà, oltre a tutta l'alienazione. "Noi", dice riferendosi alle persone che hanno dovuto fuggire, "siamo certamente più nervosi e impulsivi della media delle persone, ma siamo anche più disposti a correre rischi e siamo più resistenti".

Perché ricordare?", chiedeva Hoffmann nei suoi pensieri al padre, molto tempo dopo la sua morte.

“Quando ti chiedo di Rosenthal, tu rispondi prontamente ma in maniera insoddisfacente. Chiedere non è vietato, il tabù è sottile, si parla, ma non di ciò che importa davvero (...) Non volevi essere il ragazzo rifugiato. Volevi appartenere. Il legame tra l'Adolf dell'infanzia nel villaggio della Slesia e il ragazzo Walter, che si era fatto da solo e con la madre a Wedel (Germania settentrionale), si era spezzato. (pag. 302)

Christiane Hoffmann ha cercato di ristabilire questo legame settant'anni dopo.