Gioco e ironia, una conversazione con Maria Vittoria Backhaus

Dopo aver visto la retrospettiva al Castello di Casale Monferrato sono stata a casa di Maria Vittoria Backhaus a Rocchetta Tanaro. Se nella mostra sono ben documentati i due momenti professionalmente più importanti, quello del reportage e quello della moda, è solo distogliendo lo sguardo dai lavori esposti che si riesce a incontrare l’aspetto più autentico della sua personalità. I rigorosi studi di scenografa all’Accademia di Brera e le frequentazioni effervescenti degli irregolari del Jamaica non riescono, da soli, a dar conto di una capacità creativa fuori dal comune, e non solo nell'ambito della fotografia. La sua casa non è una galleria d’arte, è piuttosto un laboratorio aperto ad ogni forma di trasformazione e ad ogni tipo di materiale. Ho visto le sue fanzine che sono libri a tiratura di pochi esemplari, su argomenti estremamente diversi come i presepi o i luoghi del confino a Lipari. Ho visto dei collage di foto e di immagini di riviste, ho visto gruppi di statuette di idoli della rivoluzione socialista, ho visto piccoli animali di plastica: lucertole e dinosauri. L’insieme non ricorda un salotto borghese, ma la camera dei giochi di una bambina. E Maria Vittoria Backhaus è una donna matura che non ha mai cessato di voler essere una bambina, che vuol dire rimanere curiosa, creativa e viva.

SM La costruzione di un mondo nuovo inizia con l'azione di immaginarlo. Tu non hai mai fatto mistero di essere di sinistra. Esiste un rapporto tra la tua visione del mondo e quella che tu proponi attraverso i disegni preparatori per i tuoi set fotografici?

MVB Ma no, non più di tanto, secondo me… Certo, se tu sei di sinistra vedi attraverso quello che pensi. Tutto sommato, facendo questa mostra, io forse ho capito qualcosa di me. Ho fatto il reportage, ma si trattava più di costume che di politica, come per le foto che ho scattato per il Partito comunista. Sono del parere che per raccontare non bisogna prendersi sul serio. Quando sono passata alla moda è stata un po’ lo stesso. C'è sempre dell’ironia. E poi c'era anche un’altra cosa. Passando allo studio era un lavoro diverso, perché prima io fotografavo l'esistente e invece in studio non c'è niente, devi inventare tutto, ti trovi davanti a un muro bianco e lì devi fotografare quello che non c'è. Quello che ho cercato di fare, pur facendo la moda e lavorando su commissione per i giornali, è stato raccontare il mio tempo.

Le tue foto hanno una vena onirica e surreale. Guardandole ho pensato all’incontro fortuito sopra un tavolo di anatomia tra una macchina per cucire e un ombrello. Come nascono?

Fai conto che i fotografi di allora non avevano riferimenti, nel senso che non c'erano né libri di fotografia né le riviste di fotografia che ho poi visto negli anni 70. Era una tabula rasa. Io ho fatto anche l'Accademia di Brera, avevo parecchi amici artisti, e allora ci si lasciava ispirare di più dal cinema e dall'arte che non dalla fotografia. Le foto di moda erano le foto su fondo bianco degli americani, Avedon, Penn e non c'era altro. Io, nello stesso momento, costruivo il teatro e le scenografie. Il vestito, la modella, non erano poi fondamentali… fondamentale era il racconto.

Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici e cinematografici?

È difficile dirlo, perché sono passati tanti anni. Sicuramente Antonioni, e poi Ken Russel, Fellini, Kubrick che costruivano scenografie meravigliose. Non mi ricordo bene cosa guardavo… era più un feeling che non avere un artista a cui ispirarsi. Mi piaceva Allen Jones, gli iperrealisti americani… Poi c'era tutto quel filone romantico di Caspar David Friedrich. Ti faccio un esempio: ho trovato un catalogo che ho fatto negli anni 70, e alle pareti avevo appeso i quadri che mi aveva prestato Marconi; c'erano Tadini e Baj. Era una cosa straordinaria, vivevo in quell'atmosfera che adesso non c'è più. Mostravamo i divani ma sulle pareti c’erano questi quadri. Me li prestava Marconi, era lì al Jamaica e avevo un rapporto diretto.

Ti vengono in mente altri artisti a cui facevi riferimento?

MVB: David Hockney, ma è venuto dopo…

Raccontami com’è fatto il tuo archivio. Una cosa che mi ha colpita e che tu hai detto è “se non avessi fatto la fotografa avrei fatto l'archivista”.

Secondo me sei un archivista perché accumuli e registri immagini; è come se le chiudessi in tanti capitoli. È come archiviare i fatti della vita, della moda, delle cose. Io mi vedo un po’ come un’archivista.

Raccontami quello che non hai esposto in mostra; credo che sarebbe molto interessante per chi vuole conoscerti.

Io ho lavorato moltissimo sul tema del bambino, e poi la cucina per “Io Donna”, tanto che poi mi riconoscevano come una fotografa di cucina, anche se di cucina non so niente. Del reportage ci sarebbe parecchio di più, anche se è durato pochi anni. Ricordo in particolare le fabbriche, perché a me piaceva entrare e vedere con i miei occhi. Negli anni ‘70 potevi avere un contatto diretto con il mondo operaio di cui tutti parlavano, ma che nessuno conosceva…

Per tornare al tuo sguardo, oltre alla parte surreale, mi ha colpita la dimensione onirica. Ti riconosci in questa definizione?

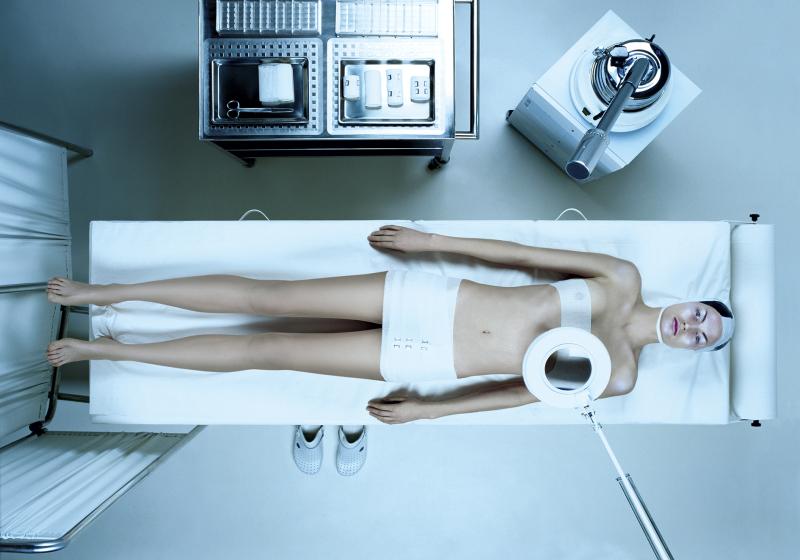

Sì, beh, avevo fatto le fiabe, costruivo piccole scenografie, ero un po’ suggestionata dalla metafisica. Un giorno ho contattato un mio grande amico e direttore che era Fabrizio Sclavi che dirigeva “Amica” e gli ho detto: “ma le pagine della bellezza sono orribili! Perché si vedono sempre creme e questi faccioni? Facciamo un'altra cosa”. Ho ripreso in mano le macchine da reportage e ho fatto quelle foto che hai visto: la donna in macchina, poi la chirurgia plastica.

Quando le hai scattate?

La chirurgia l'ho fatta nel 2000, Steven Meisel ha fatto le stesse foto dopo di me con mezzi che io non avevo. I giornali italiani non è che ti davano dieci assistenti, e così dovevo lavorare nel mio studio e costruire, inventare…

E cosa mi dici delle foto delle principesse delle fiabe?

Mi davano dei vestiti da fotografare ed io creavo delle scenografie a partire dalle fiabe. Tieni presente che ho iniziato a fare fotografia di moda quando a Milano è iniziata la moda e io non avevo lo stylist. Andavo alle sfilate, e per esempio, vedevo che Krizia aveva creato una collezione per la donna ispirandosi alle bambole; allora mi inventavo anch’io una cosa sulle bambole. Creavo mondi da mondi che non esistevano…

E poi?

Questi mondi dovevo renderli reali, disegnarli, trovare chi costruiva le scenografie, chi prendeva i vestiti. Poi c’era la scelta delle modelle, ecc. ecc.

Dimmi qualcosa di questo servizio in cui si vede una tavola eccessivamente imbandita …

Questo è un servizio redazionale di gioielli in cui parlavo dello spreco, del cibo, delle cose superflue, dell’avidità…

Qui c'è anche un tocco di sociale e di reportage.

Per esempio ci sono delle foto, degli still life, dove vedi un altarino orientale. Lì mi avevano dato dei Ray-Ban e dei Rolex. Era il 2000 e cominciavano ad arrivare gli immigrati. Non ho fatto una cosa sociale, ma ho raccontato l'estetica che stava arrivando, che noi non conoscevamo. Guardavo le foto degli indiani che hanno la palma, la tendina… cercavo di raccontare mondi nuovi. Non me ne fregava niente del Rolex, però posso dire che ho sempre tenuto conto di cosa fotografavo.

Che legame c’è tra le Madonne di Filicudi e le modelle in studio? Cosa lega la moda al sacro?

Quello lì è un lavoro che ho fatto per me, è un lavoro strano perché l'ho fatto a Filicudi con delle macchine fotografiche che non avevano tanta risoluzione. Erano le prime digitali. L'ho fatto perché ero amica di Ettore Sottsass che aveva casa a Filicudi. E siccome Ettore adorava l'India, io ho fotografato le statue nelle chiese di Filicudi e poi gli ho messo dietro i fiori del mio giardino e ne ho fatto dei collage. Anni dopo ho fatto gli altri, quelli che chiamo laici. Facevamo anche una piccola biennale a Filicudi. C'erano tanti artisti, adesso è arrivato perfino Cattelan.

A me aveva incuriosito anche la relazione che c'è tra moda e sacro. Mi piacerebbe che tu mi dicessi qualcosa su questo.

Queste grandi statue di gesso hanno un fascino enorme, hanno dei drappeggi… Le madonne erano bellissime, con le guance rosse, sfilavano per l’isola sulle spalle degli uomini.

Qualche cosa di questo mondo popolare e sacro si vede nelle foto delle modelle vestite da immigrate con abiti di Prada.

Io raccontavo il mondo di queste badanti che andavano e venivano da casa loro coi pullman. Lo facevo mentre lavoravo per la moda, così ho pensato che sarebbe stata una buona idea quella di fotografare le modelle su un pullman come fossero badanti, ma con gli abiti firmati. A me hanno sempre detto che sceglievo modelle brutte. Però adesso sono contenta perché vedo che le modelle che ho usato nel 2000 sono ancora attuali. C'è una foto stranissima che avevo dimenticato, di questi ragazzi vestiti di pelle nera, che chiunque direbbe “sono i Måneskin”, ma semplicemente non erano ancora nati.

Tu intercetti molto velocemente il cambiamento e lo fissi nella fotografia.

Sì. Me ne sono accorta un po’ con questa mostra.

Con le foto di Filicudi hai proposto un modo creativo di fare ritratti.

Ne ho fatti 21. Sono partita dalla considerazione che col cellulare ormai siamo tutti fotografi, quindi chi va in vacanza fotografa gli abitanti del luogo, ma solitamente lo fa con supponenza, come una pessima imitazione di Sander, evidenziando la povertà e la sporcizia. A me la cosa dava fastidio, perché se fotografi l'avvocato a Milano, non lo riprendi in mutande. Allora l'idea è stata: io provo a vestirli, a dire: “vestiti come quando vai a una festa”. Poi ho allargato un po’ la cosa, quindi è diventato un racconto sull'isola che cambia per come tu la guardi. L'esperienza della moda lì mi è servita molto.

Tornerei sull’ironia del tuo sguardo. C'è la foto di una borsetta con la fetta di mortadella…

Non ricordo ora se fosse un servizio per gioielli o borse, comunque l'ho fatto per “Vogue Gioielli”. All'epoca il direttore me le ha bocciate. Dapprima non le ha volute pubblicare, e poi, quando le ha pubblicate, ci ha messo un bollo arancione come la censura… Adesso farebbe ridere.

Raccontami, come ti è venuta l'idea di cibo e moda?

Questa roba era noiosissima. Alla fine ho detto: “pigliamo la mortadella e la facciamo uscire dalla borsa”, perché cerco sempre di fare una cosa che non c'è, che non è stata fatta prima, se no è troppo facile. È anche vero che quel servizio, che a me piace, per certa gente ancora oggi è violento…

Quando ho visto queste tue foto ho pensato a “La grande abbuffata” di Marco Ferreri.

Sì... si mangia in quantità esagerate… e poi oggi tutti parlano di cibo.

Le tue foto sono sempre “piene”, sembra tu abbia una sorta di horror vacui. L’impressione è quella di un iperrealismo. Si tratta di una realtà insufficiente, oppure è un modo per meglio persuadere il consumatore?

Non penso mai che qualcuno deve comprare il prodotto, io realizzo il mio progetto. Sono rispettosa delle cose che mi danno, ma non penso che devo vendere. Penso che devo sempre raccontare una cosa che intriga, che si fa guardare. Sono più concentrata sul racconto che non sulla perfezione stilistica. L’horror vacui, secondo me, è più di un “riempire”. È un aspetto legato alla pittura e non tanto alla fotografia… come ti dicevo, non mi interessa la perfezione, è più una forma di racconto pittorico.

A cosa fai risalire questa tua peculiarità?

Ad aver frequentato l'Accademia di Brera, dove ho studiato scenografia. E poi la frequentazione con artisti che erano più pittori che fotografi.

C'è un elemento tecnico, nel tuo modo di fare fotografia, di cui vai particolarmente fiera? Bianco e nero o colore? Quanto questa scelta è determinata dal committente e quanto dalla tua attitudine? Cosa preferisci? Perché?

Diciamo di sì… tu devi sempre imparare una tecnica fotografica e di conseguenza ad usare una macchina. Ne ho usate moltissime. Ma non deve essere più importante di quello che racconti, anche se devi saper mostrare bene l'oggetto e anche quella è una tecnica che devi apprendere. Nel momento in cui fotografi, te la devi dimenticare e concentrarti sul racconto, su quello che vuoi dire. Il guaio, con il digitale, è stato che ti trovi con un armadio colmo di macchine che non servono più a niente e devi ricominciare a usare un'altra tecnica, imparare a usare il computer. Molti della mia età hanno lasciato perché si deve ricominciare. Ma, siccome sono curiosa, ho mollato tutto e ho imparato a usare il digitale.

Quindi la tecnica è un gioco per te...

Ma sì, tutto sommato… Prima facevo i collage tagliando le foto, ora li faccio in digitale. È solo cambiata un po’ la tecnica.

Ti definisci curiosa, attitudine squisitamente infantile, come quella ludica. Quanto c'è di gioco, nella costruzione e messa in scena dei tuoi modellini in scala?

È un piacere. Diciamolo. Mi diverto! Ti racconto una cosa. Per anni ho fatto a casa mia un presepio per i miei nipoti. Ogni anno avevano un tema: l’anno della guerra in Afghanistan facevo il presepe dedicato a quel tema, e così è stato anche per l'anno della spazzatura di Napoli e per quello dell’acqua alta a Venezia. Prima li costruivo e poi li fotografavo. C’è anche un’altra cosa: che non mi prendo mai troppo sul serio! Poi ci sono i periodi… per esempio tu hai visto le Polaroid?

Spiegami...

Avevo collaborato con Carla Sozzani. In quel periodo lavoravo con grandi Polaroid. Una fase minimalista. Puoi facilmente capire il passaggio dalla costruzione dei modellini della scenografia, alla modalità completamente diversa della Polaroid per cui tutto deve essere disponibile e ben disposto dal momento che non è possibile alcun intervento migliorativo.

Alcune le hai anche ritagliate?

Sì, non so quanti soldi ho buttato, ma sai, queste polaroid sono incredibili perché sono perfette. Quello è stato un periodo in cui stavo addosso alle cose. Tu dici che tendo a riempire troppo le foto, invece qui è il contrario.

Mi è venuta una curiosità: ti sei mai fatta degli autoritratti?

No, mi interessa il mondo e mi interessano gli altri.

Il tuo archivio è immenso. Mi racconti cosa non hai messo in questa mostra?

Ma, sai… Ho fatto tantissimi servizi e molti non sono stati nemmeno scansionati. Questo è un problema.

Se tu dovessi raccontarlo ai lettori, cosa diresti per dare l'idea della grande mole di lavoro che hai fatto? Non ci sono libri su di te e nemmeno libri che tu hai realizzato…

È vero, ma adesso si parla di un libro…

Come sarà questo libro?

Ho fotografato molte cose diverse fra loro: il bambino, la cucina, gli abiti, i gioielli... Sul bambino ho fatto un interessante servizio in bianco e nero, con le Polaroid, ispirato alla famiglia Addams e ci avevo messo le ragnatele ovunque perché era fatto per Halloween. Sono una che si annoia, quindi cerco sempre di cambiare e se mi danno una cosa nuova da fare che è difficile, sono più contenta.

Cosa mi dici della tua esperienza come fotoreporter?

Fino a poco tempo fa i veri fotografi erano i reporter. La fotografia di moda in Italia è sempre stata negletta; pensa che neanche le foto di Barbieri sono così conosciute, eppure è il più bravo fotografo italiano di moda. In una intervista realizzata insieme a Galimberti, io, fotografa definita commerciale venivo contrapposta a lui, che era il fotografo artista. Il paradosso è che io sono più libera di fare quello che voglio, mentre lui è obbligato dal gallerista di riferimento a rifare sempre la stessa cosa. In una città come New York, la foto di un fotografo definito commerciale può avere l’ambizione di occupare spazi pubblici. Se lavori per “Vogue” o “Io Donna” puoi arrivare nelle case di tutti, il fotografo artista lo guardano solo quelli che vanno in galleria, bevono e mangiano all'inaugurazione e poi se ne vanno...

Un’altra curiosità: che ne pensi delle fotografe donne?

Donna, uomo, come fai a distinguere? Guarda le foto di Annie Leibovitz, capisci che è una donna? Io no. Secondo me non si capisce se le foto sono scattate da un uomo o da una donna. Per esempio io credo che Roversi sia più delicato di Letizia Battaglia. Potrebbe essere una donna.

A proposito di Jacopo Benassi, hai detto che è un fotografo sincero…

A me non piacciono le persone uguali a me, ma quelli diversi, perché esprimono mondi diversi. Benassi racconta un mondo che non conosco. Quel mondo non lo avrei mai visto se non attraverso le sue fotografie. E poi, realizza delle bellissime fanzines ed ha una certa genialità con le cornici. Oggi l'arte è considerata in questa maniera: più fai la stessa cosa, più vendi. Ma questo è uccidere la creatività. Anch’io ho fatto diverse fanzines, in una di queste racconto la mia famiglia.

Il tuo vero cognome è ingombrante: Mussolini…

La cosa ha provocato solo guai. Ho dovuto andare a scuola sotto falso nome, ma la mia formazione non è stata influenzata per niente dal cognome. Ho sempre avuto amici di sinistra ed ho persino sposato un signore che ha tradotto Marx.

Una volta “L'Espresso” ha scritto che eri “La pecora rossa” della famiglia. Ho visto anche il documentario che si intitola “Red Sheep” realizzato da Sara Tirelli.

Sì, mi piace…

Adesso ti faccio delle domande che in genere si fanno in tutte le intervista, sulla vita, sugli esordi…

In verità, il mio primo marito era giornalista e stava facendo un viaggio in Sicilia. Lui viaggiava con un fotografo, io mi sono fatta prestare una macchina e ho cominciato così, una cosa molto casuale. Però, ultimamente, facendo venti traslochi, ho scoperto che mio padre era un bravo fotografo. È morto giovanissimo, quando io avevo vent'anni, ma si capisce che aveva molto talento.

Allora tuo padre ti ha trasmesso i geni della fotografia?

Sì, forse. Ci sono un sacco di genitori di una certa epoca, come il padre di Lalla Romano, che era un bravo fotografo. Usavano macchine piuttosto complicate e raffinate. Anche il papà di Dacia Maraini, Fosco, che ho conosciuto, un personaggio straordinario. Raccontava che si era tagliato le dita quando era prigioniero dei giapponesi insieme a Dacia. Non gli davano da mangiare e lui si è tagliato due dita per far vedere che era coraggioso e avere più cibo per la famiglia. Pensa, tagliarsi due dita!

A ventuno anni sei andata da sola a Parigi in auto...

Sì, ci sono andata. Andavo, hai capito? C'è la foto di un viaggio a Parigi che ho fatto insieme a Mario Dondero, Gabriele Invernizzi e due del movimento studentesco. Ho fatto diversi viaggi anche con Massimo Vitali. È successo che poi che ci siamo buttati nelle manifestazioni, e io mi sono ritrovata sul treno per Torino che piangevo per i lacrimogeni. Sempre con le macchine in mano; perché io non ho mai perso la macchina fotografica. Quando siamo tornati, uno di questi ragazzi del movimento studentesco, amico mio carissimo, era scomparso. Allora io ho preso l’auto, son tornata a Parigi con una foto che avevo fatto assieme a lui, e sono andata a vivere dentro la Sorbona dormendo per terra. Era un'esperienza stare in questi cameroni con tante persone…

Raccontami.

Io avevo un lasciapassare per entrare e uscire dalla Sorbona e intanto cercavo dov'era finito questo ragazzo perché non c'era più traccia di lui. Sono rimasta a Parigi dei mesi e lavoravo in un comitato che cercava i dispersi. Un giorno ho ricevuto una telefonata anonima e abbiamo scoperto che questo ragazzo era chiuso in un manicomio. Insomma siamo riusciti a farlo uscire, ma è stato una cosa molto dura. Da questa esperienza è venuto fuori un libro di testimonianze del movimento studentesco. Io non ho scritto niente, ma ho lavorato in questo comitato e sono rimasta a Parigi parecchio tempo. Io fotografavo e tutti i negativi li ho regalati al movimento.

Sei sempre stata una donna ricca di iniziative. C’è qualche progetto importante che vorresti portare a termine?

Ho in mente un gran progetto per Milano che però non mi riguarda direttamente. Sono andata a parlarne con Capasa, che è il presidente della Camera della moda. Sono anni che insisto che a Milano bisognerebbe fare una mostra permanente dei fotografi di moda. Ma come? In un corridoio in cui da un lato c'è la moda e dall’altro le manifestazioni sociali, le Brigate Rosse, quello che succedeva nella città. È stata un’epoca incredibile, perché a Milano c'erano le due cose che convivevano, erano un tutt’uno.

E dove la faresti?

La potrebbe fare il Comune dentro il Castello. Arrivano da tutto il mondo per le sfilate, se ci pensi, ma a Milano non c'è un museo della fotografia di moda. La fotografia di moda ti rivela tanto; per cui, secondo me, potrebbe essere un racconto su una città e quello che è successo in quel momento. Nella complessità c'è tutto, vedi le relazioni che si stabiliscono tra chi è più avvezzo al reportage e ha resistenze verso la moda. Da una parte la foto di Uliano Lucas, dell’uomo con la valigia, o quella dei ragazzi con le bandiere e dall’altra Newton con Versace.

Com'era il contesto di allora? Convivevano moda e lacrimogeni?

Alla moda io sono arrivata perché ero molto amica di Walter Albini, uno stilista che era un personaggio straordinario, un creativo. Prima di conoscerlo, avevo fotografato l’uomo e il design, ma non la moda femminile. Lui mi ha invitata a fotografare anche la donna. Io ho risposto: “no, figurati!”. Allora era radicata l’idea che la moda fosse una cosa effimera. Per gli impegnati politicamente, i fotografi di moda erano quattro buontemponi che si divertivano a partorire futilità. Poi, quando ci sono entrata dentro, ho visto cos'era veramente. C'è una disciplina che a me piace. Tenere una casa bella, non lasciarsi andare nel disordine, ingenera un ordine interiore che ti cambia il modo di vivere. Walter mi ha insegnato che nella moda c'è un forte impegno, che non ha nulla a che vedere con la superficialità di chi fa il disegnino. La moda è una cosa complicata, non è una cosa chic.

Sono andata a vedere la mostra di Helmut Newton. Tu cosa ci vedi?

A me piace, perché racconta un mondo che mi è estraneo. Però c'è un’estetica portata all'estremo. Lui è bravo perché fa questa cosa che ti verrebbe da dire: “ah, è contro le donne!”. Ma è un’estetica talmente esasperata, che è più simile a un dipinto, o ad un racconto che non è volgare. Non sembra finto. E poi questa cosa del finto penso che sia mal posta, perché tu puoi fare una cosa come il ritocco al computer, basta che il risultato sia bello. C'era quella esagerazione per uscire dal perbenismo degli anni Cinquanta.

Quindi dici che Newton è passato direttamente dagli anni 50 agli anni 80 saltando i 70?

Sì. È stata così. Una provocazione. Sua moglie era una brava fotografa e assieme volevano liberare le donne attraverso un linguaggio che sembra quello della sottomissione, però poi alla fine le donne stavano sopra col frustino; liberava la donna massaia. Quando ero piccola insultavano le donne che mettevano i pantaloni e quando a ventidue anni ho divorziato, non riuscivo ad affittare una casa, ero come una reietta, la mia famiglia non mi ha più parlato per quattro anni, anche se era mio marito che mi aveva lasciata. L'idea di una divorziata era peggiore di una che batteva il marciapiede. Newton aveva la mia età, ha contribuito a liberare le donne.

E di Avedon cosa ne pensi?

Alcune cose io non le ho amate, però il lavoro “In the American West” per me è bellissimo. Lui è un entomologo. Guarda da una distanza pazzesca, come se dicesse: “io ti fotografo ma non voglio essere coinvolto”.

Perché secondo te è così?

Perché lui è uno che descrive una cosa, ma non ha passione. Newton è un europeo, Avedon è un americano…

Dimmi quello che ti è piaciuto di più del Jamaica?

In quel periodo io andavo a scuola e frequentavo il bar. Non ero amica di qualcuno in particolare; come tanti, ero amica di tutti. C’erano Ugo Mulas, Alfa Castaldi, Piero Manzoni, Mario Dondero, ma non è che ti rendi conto di essere in una situazione storica nel momento in cui la vivi. Quando mi sono sposata, abitavo in via Solferino, quindi ero sempre nei dintorni e mamma Lina, la proprietaria, mi prendeva in giro chiedendomi di pagare il cappuccino che il Duce, scappando, aveva lasciato da pagare.

Per quali riviste hai lavorato?

Ho lavorato per “Tempo illustrato”. Ho fatto diversi reportage con Guido Vergani, mio grande amico, per ABC. C’erano giornali che non esistono più. Era l’epoca del reportage. C’erano i giornali della Confindustria, uno si chiamava “Successo”, e c’erano gli altri che volevano stimolare libere opinioni. A me piaceva andare nelle fabbriche, e ricordo che a vent’anni avevo pubblicato le mie foto per “Il Mondo” di Pannunzio.

E dopo il reportage?

Ho cominciato a lavorare per un giornale di moda che era la linea italiana di “Harper's Bazaar”. Poi, per tanti anni, per quasi tutte le testate di “Vogue” e poi sono passata ad “Io Donna”. Nel frattempo ho lavorato anche per “Amica” e per tanti altri giornali che adesso ricordo.

C’è un libro che ti piacerebbe pubblicare?

Ho un progetto di fotografie di luoghi di Lipari dove sono stati confinati gli antifascisti, tra cui i fratelli Rosselli ed Emilio Lussu, insieme ai testi delle loro lettere che descrivevano la vita sull’isola.

Il 28 di settembre si inaugura Invidio quelli che ballano, mostra fotografica di Maria Vittoria Backhaus, presso la galleria Alessia Paladini di Milano.

In copertina, Nellaborsa #2, Milano 2000, Editoriale Vogue Gioiello, © Maria Vittoria Backhaus.